城 名:設楽氏館(したらしやかたあと)

別 名:山口氏館

形 態:山城(館)

時 期:戦国時代(天正18年以降)

城 主:設楽金太夫、山口氏

遺 構:石垣、土塁

指 定:-

現 状:山林

所在地:埼玉県秩父郡皆野町金沢

鉢形北条家臣設楽金太夫は90貫文を所領する旧家であり、鉢形城落城後、金沢に移住し帰農して居館を構えた。設楽氏の後は

山口氏が居したと言われる上下2段の石垣に囲まれた館跡を訪ねてみました。帰宅後、写真の整理を兼ねて設楽氏館について

調べてみたところ、意外なことが分りましたが、このことについては末尾に記すことにしたいと思います。

なお、文中の方位や名称等については正確なものではないかもしれませんが便宜上の表現とご理解下さい。

設楽氏館跡へはいろいろなルートがあるようですが、県道44号線沿いに比較的分りやすい登城口が2か所ほどあるようで、

そのひとつである発明神社の東側の登城口から攻めてみました。我が愛車は発明神社の駐車場に置かせていただき、無事に帰

還できるようお詣りをして。

発明神社と道路を挟んで東側にある「諏訪平」バス停の脇にある林道を登っていきました。

所々ぬかるんだ林道に轍が遺っています。つい数時間前に車が通ったようですが、普通の車(乗用車等)では登れそうにない林

道ですし、キャタピラーの付いた車のような轍です。

道なき道の藪の中を登っていくのと違って、これだけはっきりしていると迷うこともないようです。

大分上りましたが館跡らしきものはまだ見えません。

手入れの行き届いた平場に出ましたが、ここではないようです。しかし、ほぼ頂きに近い場所ですのでこのあたりでしょうか。

少し先に名前は分りませんがキャタピラーの農耕車が止まっていて、傍らで高齢のご夫婦がシイタケの駒打ちをしていました。

林道の轍はこの農耕車のものだったようです。

このご夫婦に設楽氏館跡の場所をお聞きしたら親切に教えてくれました。

教えていただいた方向の坂を上り始めたところ、「そこじゃあないよ。その下の道だよ」と声がかかりました。心配で様子を

見ていてくれたのでしょうね。一旦、登りかけたけた坂を戻って下の坂道を・・・

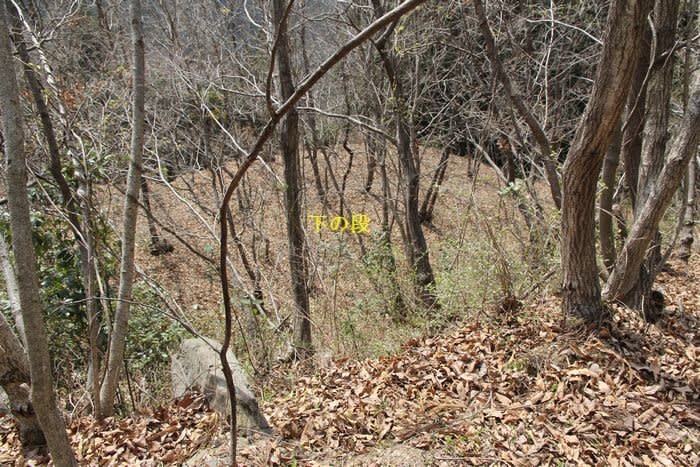

教えていただいた道を歩くとほどなくして「下の段」に着きました。

本当なら縄張り図を見ながら順序良く歩けば後で写真の整理等も楽なのでしょうが、いつもの癖であっちこっちと歩き回りま

したので、今、現に苦労しています。

以下の写真は、一応、下の方から並べてみましたが、いい加減に歩いて撮ったものですから場所が不一致なものもあるかもし

れません。現況はこうなのかとの参考程度に見て下さい。

「下の段」を下の斜面から見上げています。段を形成する石垣の少し離れた下方にも石積みが見られます。

「下の段」の平場一部が張り出しています。

石垣前の斜面は東が高く、西が低くなっているため石垣の高さが違っています。

「下の段」南西隅の石垣は大きな石が使われしっかりと石が組まれています。

「下の段」石垣を東方から西方に

下の段東側の石垣

下の段張り出し

小口 位置は失念

下の段の小口(間違っていたらごめんなさい)

下の段(平場)

下の段(平場)から南の斜面を見下ろす

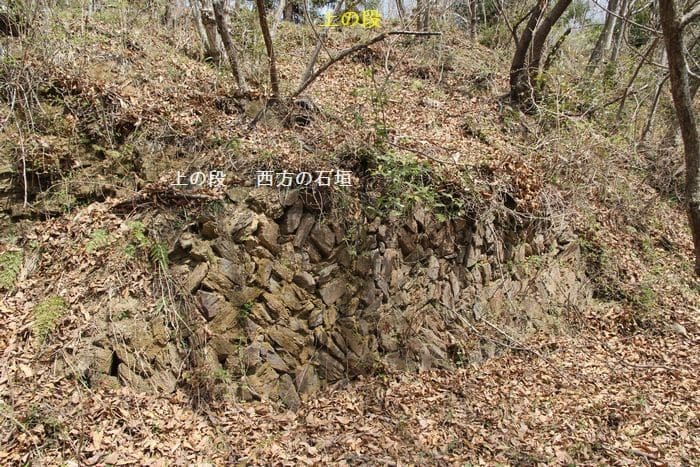

上の段西方石垣

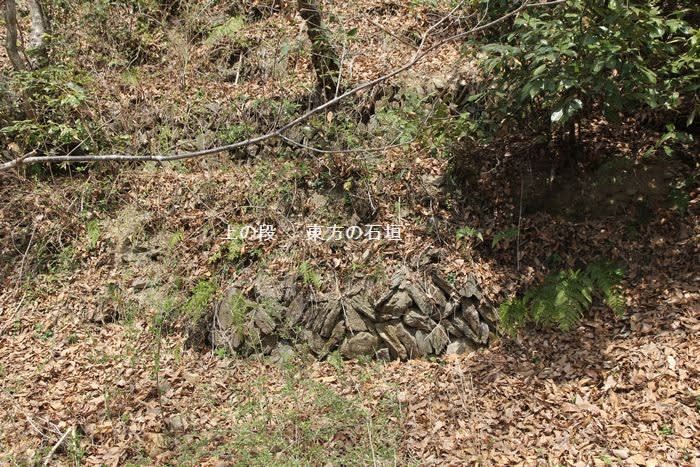

上の段東方石垣

同上

上の段 小口

上の段(平場) 右の斜面の上が尾根道となります

上の段(平場)から下の段(平場)を見下ろす

以上、上下2段の石垣に囲まれた館跡を見てきましたが、この居館には設楽氏の後、山口氏が居したということが通説のように

なっています。

見学後、この「設楽氏館」跡を扱った皆さんのブログやHPを拝見させていただいたところ、複数の方がこの高く積まれた上下

2段の石垣は山口氏時代のもので、設楽氏の石垣はここより少し下の方に遺っているとの情報を載せていました。

何れも、館跡攻略中に山仕事に来ていた山口氏のご子孫と出会いお聞きしたそうですから確かな話かと思われます。

更に、某方のブログでは私が場所を教えていただいたシイタケの駒打ちをしていたご夫婦の農耕車と同一と思われる写真も載っ

ていました。

ということは、館跡近くで山仕事のシイタケの駒打ちをしていたご夫婦は山口氏のご子孫夫婦だったのかも知れません。

もし、これらの情報を事前に知っていたならば、駒打ちをしていたご夫婦にお会いした際、山口氏のご子孫かもしれないという

前提で、館跡の場所やお話を伺うことができたかもしれません。まあ、今頃言っても”たられば”の話しでしかありませんね。

そんなわけで今回見てきた上下2段の石垣に囲まれた館跡は「山口氏館跡」と呼ぶ方が正しいのかもしれませんが、それを承知

の上で、敢えて、城関係の書物で使われている「設楽氏館」を本稿のタイトルにしました。

竹藪の中に遺るという本当の(?)設楽氏館の石垣は機会を作って改めて散策しようかと考えます。

尾根沿いにある櫓台跡、謎の祠については、設楽氏館②でアップします。

散策日:平成30年(2018)3月29日(木)