知恵袋で輪廻転生について、質問があったので次のとおり回答したので、ここに記録しておく。

輪廻はサンスクリットの原語サンサーラは「流れること」「転位」を意味します。つまり、物事が法則に従って動いていくさまをいうのです。

それを漢訳された時に輪廻としたのです。壊れた輪が蘇るそんな意味は飛躍がありすぎるでしょう。

生死を繰り返す様を輪の回りに例えたという説もあります、むしろ、こちらが主流です。

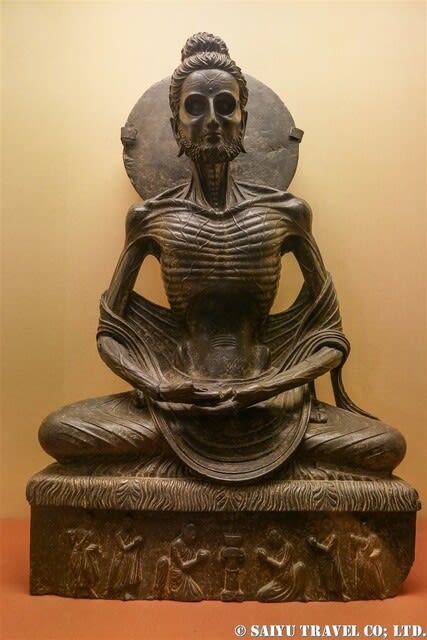

さて、そんな輪廻転生説を唱えたのはバラモン教です。バラモン教では輪廻の主体をアートマンという霊魂だとしました。アートマンは不滅であり、輪廻から解脱しないかぎり永遠に苦しみの生死を繰り返す、解脱するには長い期間の苦行をしなければならないのです。解脱することができればアートマンは天に上り、ブラフマン(梵天)と一緒になります。梵我一如とか梵我合一とか言われ、もう生まれ変わりることはなくなるというのです。

お釈迦さんはその修行に挫折されます。絶望のあまり、菩提樹のふもとでへたりこまれたのでしょう。7日7晩、坐り込んで8日目の朝、明けの明星を見た途端、悟りを開かれたのです。

お釈迦さんの悟りは輪廻の根源たるアートマンの否定です。代わりに縁起説が唱えられました。無我です。アートマンの否定で輪廻転生思想は終わりのはずですが、そうはいかなかったのです。

世の中は輪廻を信じる人ばかり。お釈迦さんが解脱されたとしても特別な人扱いだったのでしょう。

輪廻思想は無くならず、輪廻の理由が業に置き換えられたのです。

その業とか縁起というものは、一本つながりで論じられるものでなく関係するものは無数にあり、それが皆関係しているのです。

生命のような複雑なものが、こうすりゃこうなるというようなトンコ節のような簡単な因果で生じるものではありません。

生命は心理の問題であり、生理の問題であり、物理の問題です。心理だけでどうかなるものでは決してありません。