前に「瞑想は迷想」というタイトルで2回記事を書いたが、今回タイトルを変えて続きを書くこととする。(3)は初めから3回目の意味である。

ここでいう心の坐禅とはマインドフルネスのことであり、命の坐禅とは只管打坐の坐禅のことである。

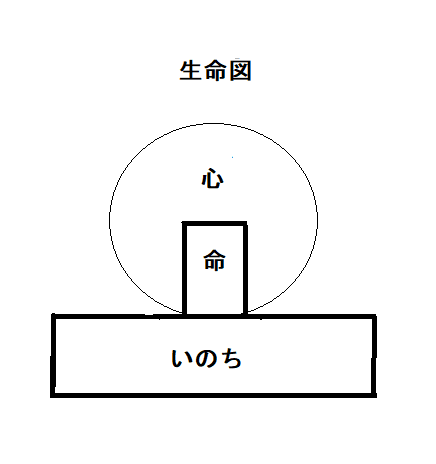

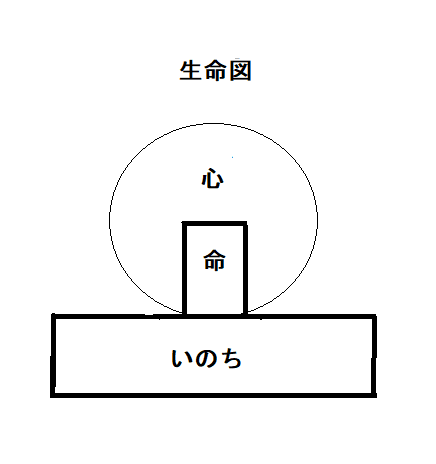

理解しやすいように、図示して説明したい。

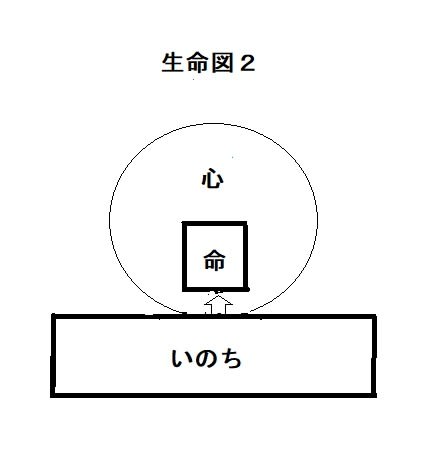

上の図は生命の構造を簡略的に示している。

「命」は我々の個体的生命のことである。「いのち」とあるのは、「命」の根元となる生命のことである。宇宙生命のことである。

さて、この「命」は「心」持っている。

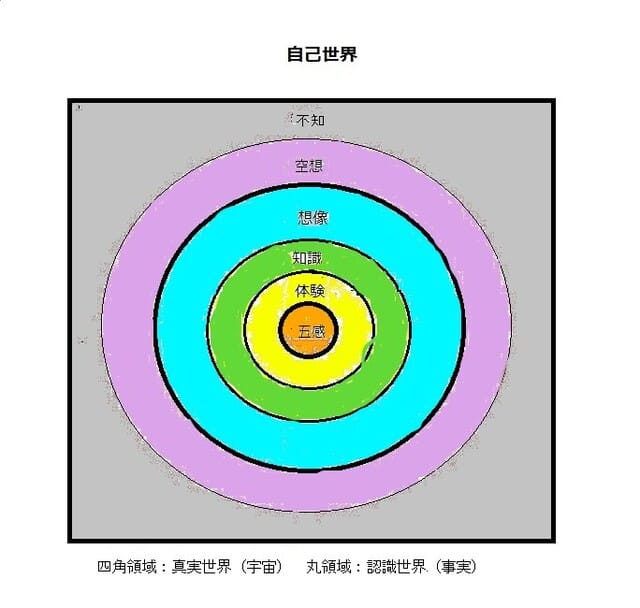

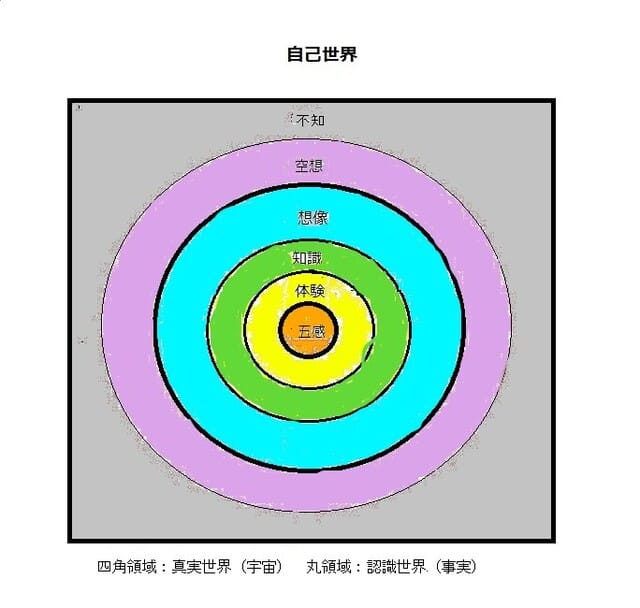

「心」どうなっているかというと次の図のとおりである。この図は以前に紹介したものでありそのまま使用した。

五感は五官で捉えた外部の情報を頭の中で情報処理し頭の中のスクリーンに映し出したもので、そのままが外部の状態を映したものでない。その映像は視力、聴力等に依存するところ大であるし、実物からの情報は時間的ずれが生じていて、認知する映像は全て過去のものである。

たとえば、太陽の光は地球に到達するまで500秒かかる、見える太陽の姿は今とは違うし、位置も変わってしまっている。

部屋の中にいるとして壁の向こうは記憶されたもの、知らなければ想像したものことになる。正確な情報のないものは空想である。

心の世界は過去現在に集めた情報によりいろんなイメージによって仮想空間として出来上がっているのである。

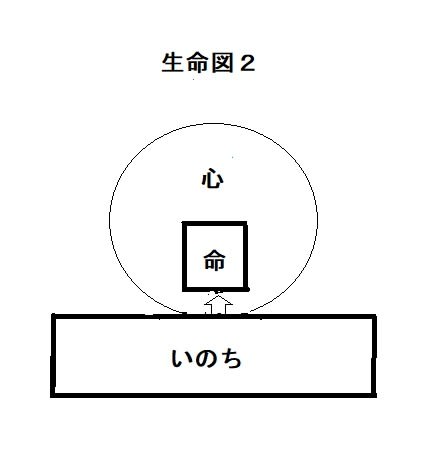

そして、畏怖すべきは次の図のように、その「心」の中に「命」が取り込まれてしまうことなのである。いのちの地盤から離れ浮足立って宙に浮いてしまう。浮世の住人になってしまうのである。

「心」によって「命」が支配されているのである。「命」が主君で、「心」が家来の関係なのに、家来に主君が使われる関係になってしまっているのである。

心は意馬心猿と例えられるように、図のような心の世界を転々と動き回っている。

また、「心こそ 心迷わす 心なれ 心に心 心許すな」という一休禅師の言葉もある。

そんな心を落ち着かせ、雑念を払うのがマインドフルネスというものだろう。それは心で心を制御する坐禅である。それも一つの坐禅であるが、それは仏教以外の外道禅である。

山下良道氏は、マイインドフルネスを表すキーワードとして、次のものを挙げている。

瞑想、念、気づき、観自在、非思量、である。その解釈は彼独自の解釈で

道元禅とブレンドさせようとして捻じ曲げも甚だしい。

しかし、道元禅師の命の坐禅はそれと完全に一線を画す。

道元禅師の普勧坐禅儀には、「心意識の運転を停め、念想観の測量(しきりょう)を止めて、作仏(さぶつ)を図ることなかれ。」とある。

平たく言えば、頭を空っぽにしろということである。

それによって、心に捉えられた宙に浮いた命ともども「いのちの大地」まで落っこちる、それが身心脱落である。それを受け止めてくれる大地に坐りこむのである。

これが只管打坐の坐禅である。

この文章は明確に念想観を否定しているのが知れる。念想観とはそういう観があるように思って曖昧に済ませてしまっていることが多いようだが、これは念、想、観と切って理解しなければならない。

そうすると山下氏の主張して止まない念(念)、瞑想(想)、観自在(観)は否定されてしまうのである。

念は覚え、想は想像、観は観察、それぞれは過去、未来、現在に対応していると読むべきでそうすればすっきりする。

この念について、正法眼蔵八大人覚の5番目に「不忘念」というのが道元禅師もそれが大事だと言っている。氏は坐禅中も念を忘れるなという持論を展開しているが、勘違いも甚だしい。

これは正念を忘れるなと言っているだけであり、日常において忘れてはならないことは一杯ある。願、戒、法等一杯、あって、忘れてはならないもののことである。

また、同じ普勧坐禅儀に「不思量底(ふしりょうてい)を思量せよ。不思量底、如何(いかん)が思量せん。非思量(ひしりょう)。」あるが、氏はこの非思量がマインドフルネスだと言っている。つまり、thinkingを止めろという解釈である。

只管打坐の坐禅は不思量の状態を狙いとするものである。ところが坐禅中にいろんな思いが湧いてくる。それを思量とするなら不思量の坐禅が中断されてしまう。思いの湧出が多くなれば坐禅が成り立たなくなる。

しかし、不思量中の思いは短時間のうちに自然に消えてしまうもの、だから、それを思量と看做さないということ、それが非思量なのである。それによって、一炷の坐禅となるのである。

内山老師の兄弟子に当たる横山祖道老師はこれを「非思の量」と言っている。非思が次々現れても不思量底はキープされるということである。

また、石頭希遷禅師は、「長空 白雲の飛ぶを礙へず」と言っている。

長空が不思量の世界、白雲が非思量である。白雲に首を突っ込めばそれが思量である。この言葉は坐禅の極意である。

道元禅は、只管打坐の坐禅、命の坐禅であり、修証一如、畢竟帰処(終着点)、無所得、無分別智の実修である。

それは、沢木興道老師のいう「何にもならぬ坐禅」であり、内山老師のいう「物足りぬままただ坐る、帰命の坐禅」である。

内山老師揮毫の安泰寺本堂の扁額

山下氏はそれが物足りなかったのだろう。物足りようを求めてマインドフルネスに辿り着いた。それも一つの坐禅のあり方であり、その有用性についてはそれを認めざるを得ない。

しかし、有用性とは有所得ということである。無所得の道元禅とは絶対にブレンドできないことを知るべきだ。

無理やり、ブレンドしてアップデートして、「俺は道元より上だ」と言っているようで片腹痛い。(氏には「アップデートする仏教」という著書がある)

最上のものに付け加えるものは何もない。余計なものを付け加えるのは蛇足であり、レベルダウンとなる。

このような体たらくで氏は曹洞宗の僧侶と言えるのかどうか?

お仲間もおられるようだし、くっついていく輩も出てくるだろうから曹洞宗の行く末も心配になってくる。

テーラワーダの比丘ということだから、そっちに専心されるがいいのではと思いすらする。

心は寝れば消える、命は死ねばお終い、いのちは不死、永遠である。

いのちから命が生まれ、命から心も生じるのである。

心をいじくっても命の問題は解決しない。

「生命力は宇宙力 宇宙力が生命力」である。坐禅するしないに拘わらず知っておいてほしい。