得 トク・える・うる 彳部

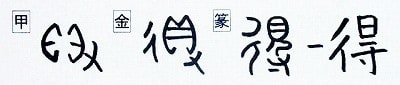

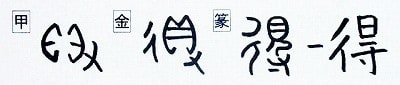

解字 甲骨文は、「貝(かい)+又(て)」の会意で、貝を手に入れること。金文から、彳(ゆく)がついて行って貝を手にいれる意。篆文から、貝⇒見、又⇒寸に変化し、さらに現代字は、貝⇒旦に変化した「得」になった。貝は小安貝で、貨幣や財貨を意味し、得は、他所に行って財貨を手にいれること。得(え)る・得(う)る・もうける等の意となる。

意味 (1)える(得る)。うる(得る)。手にいれる。「得点トクテン」「取得シュトク」 (2)さとる。わかる。「得心トクシン」 (3)もうけ。とく。「得策トクサク」「損得ソントク」

イメージ

「手にいれる」(得・碍)

音の変化 トク:得 ガイ:碍

手にいれる

碍[礙] ガイ・ゲ・さまたげる 石部

解字 「石(いし)+得の略体(手にいれる)」の会意。大きな石を得て、行くのにさまたげになること。なお、この字は篆文の「石+疑(立ち止まる)」の礙ガイ・ゲ(石にさえぎられて立ち止まる)が本字。碍は疑⇒㝵に変わった字。

意味 (1)さまたげる(碍げる)。じゃまをする。「障碍ショウガイ」(さまたげ)「妨碍ボウガイ」(じゃまをすること) (2)さえぎる。「碍子ガイシ」(電線の電流をさえぎって(絶縁して)電柱に電線を固定する磁器製の器具) (3)[仏]「無碍ムゲ」(さまたげがないこと。とらわれがなく自由自在なこと=無礙ムゲ)「融通無碍ユウズウムゲ」(一定の考えにとらわれず、どんな事でも対応できること)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

解字 甲骨文は、「貝(かい)+又(て)」の会意で、貝を手に入れること。金文から、彳(ゆく)がついて行って貝を手にいれる意。篆文から、貝⇒見、又⇒寸に変化し、さらに現代字は、貝⇒旦に変化した「得」になった。貝は小安貝で、貨幣や財貨を意味し、得は、他所に行って財貨を手にいれること。得(え)る・得(う)る・もうける等の意となる。

意味 (1)える(得る)。うる(得る)。手にいれる。「得点トクテン」「取得シュトク」 (2)さとる。わかる。「得心トクシン」 (3)もうけ。とく。「得策トクサク」「損得ソントク」

イメージ

「手にいれる」(得・碍)

音の変化 トク:得 ガイ:碍

手にいれる

碍[礙] ガイ・ゲ・さまたげる 石部

解字 「石(いし)+得の略体(手にいれる)」の会意。大きな石を得て、行くのにさまたげになること。なお、この字は篆文の「石+疑(立ち止まる)」の礙ガイ・ゲ(石にさえぎられて立ち止まる)が本字。碍は疑⇒㝵に変わった字。

意味 (1)さまたげる(碍げる)。じゃまをする。「障碍ショウガイ」(さまたげ)「妨碍ボウガイ」(じゃまをすること) (2)さえぎる。「碍子ガイシ」(電線の電流をさえぎって(絶縁して)電柱に電線を固定する磁器製の器具) (3)[仏]「無碍ムゲ」(さまたげがないこと。とらわれがなく自由自在なこと=無礙ムゲ)「融通無碍ユウズウムゲ」(一定の考えにとらわれず、どんな事でも対応できること)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。