奈 ナ・ナイ・ダ・ダイ・いかん 大部

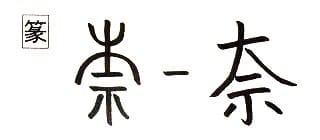

解字 篆文は柰ダイで「木(き)+示ジ(祭壇)」の会意。示は神事に関する語に用いられ、篆文の木⇒大に変化した奈は神事に用いる木の実を表わす。仮借カシャ(当て字)して、疑問の「いかん」「なんぞ」の意味等に用いる。

意味 (1)からなし。木の名。べにりんご。(=柰) (2)いかん(奈・奈何)。いかんせん。なんぞ。疑問・反語の助字。「奈辺ナヘン」(どのへん=那辺) (3)梵語・外国語の音訳字。「奈落ナラク」(地獄)「加奈陀カナダ」(カナダ) (4)地名に用いる。「奈良ナラ」「奈良漬ならづけ」

柰 ダイ・ナイ・ナ 木部

解字 篆文は「木(き)+示(祭壇)」の会意。示は神事に関する語に用いられ、柰は神事に用いる木の実である「からなし」の意。のち、この字は上の木が大に変化した奈になったが、柰で「からなし」の意で用いられる。

通称「柰子ナイズ・nàizi 」また「花紅」とも呼ばれるリンゴの一種。(中国の検索サイトから。元サイトなし)

意味 (1)からなし(柰)。赤いりんご。古書で一種の花紅色の果実をいう。リンゴの一種で中国では、通称「柰子ナイズ」「花紅」「沙果」という。「菓珍李柰カチンリダイ」(くだもので珍重するのは、李(すもも)と柰(からなし)。『千字文』より)「柰脯ダイホ」(干したからなし) (2)いかん。いかんせん。いかんぞ。なんぞ。疑問・反語の意を表わす(=奈)。

イメージ

「神事にもちいる果実」(奈・柰)

「形声字」(捺)

音の変化 ナ:奈 ナツ:捺 ダイ:柰

形声字

捺 ナツ・ナ・おす 扌部

解字 「扌(手)+奈(ナ・ダ)」 の形声。ナ・ダは挼ナ・ダ(おさえる・おす)に通じる。妥ダは、女を上からの手で押さえて落ち着かせる形。それに扌(手)をつけた挼ナ・ダは、上からおさえる・おす意。捺ナツ・ナも同じく、おさえる・おす意となる。

意味 おす(捺す)。おさえつける。「捺印ナツイン」(印をおす)「押捺オウナツ」(印をおすこと=捺印)「捺染ナッセン」(布地に染料を入れたのりをおさえつけて模様を染めつける。プリント)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

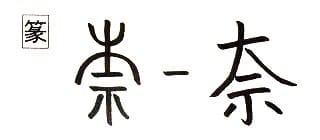

解字 篆文は柰ダイで「木(き)+示ジ(祭壇)」の会意。示は神事に関する語に用いられ、篆文の木⇒大に変化した奈は神事に用いる木の実を表わす。仮借カシャ(当て字)して、疑問の「いかん」「なんぞ」の意味等に用いる。

意味 (1)からなし。木の名。べにりんご。(=柰) (2)いかん(奈・奈何)。いかんせん。なんぞ。疑問・反語の助字。「奈辺ナヘン」(どのへん=那辺) (3)梵語・外国語の音訳字。「奈落ナラク」(地獄)「加奈陀カナダ」(カナダ) (4)地名に用いる。「奈良ナラ」「奈良漬ならづけ」

柰 ダイ・ナイ・ナ 木部

解字 篆文は「木(き)+示(祭壇)」の会意。示は神事に関する語に用いられ、柰は神事に用いる木の実である「からなし」の意。のち、この字は上の木が大に変化した奈になったが、柰で「からなし」の意で用いられる。

通称「柰子ナイズ・nàizi 」また「花紅」とも呼ばれるリンゴの一種。(中国の検索サイトから。元サイトなし)

意味 (1)からなし(柰)。赤いりんご。古書で一種の花紅色の果実をいう。リンゴの一種で中国では、通称「柰子ナイズ」「花紅」「沙果」という。「菓珍李柰カチンリダイ」(くだもので珍重するのは、李(すもも)と柰(からなし)。『千字文』より)「柰脯ダイホ」(干したからなし) (2)いかん。いかんせん。いかんぞ。なんぞ。疑問・反語の意を表わす(=奈)。

イメージ

「神事にもちいる果実」(奈・柰)

「形声字」(捺)

音の変化 ナ:奈 ナツ:捺 ダイ:柰

形声字

捺 ナツ・ナ・おす 扌部

解字 「扌(手)+奈(ナ・ダ)」 の形声。ナ・ダは挼ナ・ダ(おさえる・おす)に通じる。妥ダは、女を上からの手で押さえて落ち着かせる形。それに扌(手)をつけた挼ナ・ダは、上からおさえる・おす意。捺ナツ・ナも同じく、おさえる・おす意となる。

意味 おす(捺す)。おさえつける。「捺印ナツイン」(印をおす)「押捺オウナツ」(印をおすこと=捺印)「捺染ナッセン」(布地に染料を入れたのりをおさえつけて模様を染めつける。プリント)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。