𦰩 カン 日部

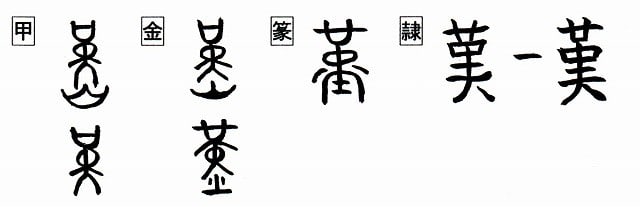

甲骨文第一字(上)は、動物の皮革の象形の下に火を加えた形。甲骨文字では原義でなく災害の意味で用いられている。第二字(下)はその略体で、この字が主に日照りの意味で用いられている[甲骨文字辞典]。この字について「字源(中国)」「字統」は「犠牲の人+火」で、日照りのとき犠牲の人を焚(や)いて雨乞いをする祭祀としているが、覚え方としては分かりやすいが、古代にそんな祭祀があったかは不明である。

金文は下に火のついた形が継承されたが、第二字で上部が口⇒廿になった形が出現している。篆文になると、下部の火⇒土に変化し人の両手のように見える部分が「ハ」になった。隷書(漢代)で、現在に通じる「𦰩」が出現した。そして現在の正字(旧字)は「艹」が廿になった艱の左辺。残念なことに旧字はネットで表現できない。𦰩は日照りの意味を表す字として、篆文で日をつけた暵ができたので、現在、𦰩は単独で使用されていない。幸いにも新字体では「𦰩」となるので、記述には便利である。旧字体もネットで使えるユニコード規格が出現してほしい。

意味 日照り。かわく。暵の原字。

イメージ

「日でり・かわく」(暵・艱・嘆・歎・難・灘・儺)

「形声字」(漢・攤)

音の変化 カン:暵・艱・漢 タン:灘・嘆・歎・攤 ナ:儺 ナン:難

日でり・かわく

暵 カン・かわく・ひでり 日部

解字 「日(太陽)+𦰩の旧字(ひでり)」の会意形声。太陽が照り続けることによる「ひでり」を表す。

意味 (1)ひでり(暵)。旱カンと同じ。「天(天の神)暵カン(ひでり)を降ろす」 (2)かわく(暵く)。さらす(暵す)。「暵暵カンカン」(太陽が照り続けるさま)

艱 カン・かたい・なやむ 艮部

解字 「艮(とどまる)+暵の略体(日でり)」の会意形声。艮コンは、悪意を持って相手を睨みつける邪眼で、これに見つめられてとどまる意。音符「艮コン」を参照。 これに暵の略体(日でり)を加えた艱は、日照りで立ちすくむ意で、最も苦しい困難をいう。

意味 (1)かたい(艱い)。むずかしい。けわしい。 (2)なやむ(艱む)。くるしむ。「艱難カンナン」(困難になやみ苦しむ)「艱難辛苦カンナンシンク」

嘆 タン・なげく・なげかわしい 口部

解字 「口(くち)+𦰩(日でり)」の会意形声。日でりで土地がかわき作物も実らず、口からため息が出ること。のち、感心したときのため息にも使われるようになった。

意味 (1)なげく(嘆く)。なげき(嘆き)。なげかわしい。ため息をつく。「嘆息タンソク」「嘆声タンセイ」 (2)たたえる。ほめる。感心する。「感嘆カンタン」

歎 タン・なげく 欠部

解字 篆文は「欠(口をあける人)+暵の略体(日でり)」の会意形声。日でりで土地がかわき作物も実らず、口をあけて(欠)なげくこと。嘆タンと構造が同じで、意味もほぼ同じ。常用漢字でないため、嘆に置き換えられることが多い。

意味 (1)なげく(歎く)。かなしむ。「歎息タンソク」(=嘆息)「悲歎ヒタン」(=悲嘆) (2)ほめる。たたえる。「歎賞タンショウ」(=嘆賞。ほめたたえる) (3)(仏)「歎異抄タンニショウ」とは、弟子がまとめた親鸞の語録。親鸞没後に起こった異議にたいし師の真意を伝えようとしたもの。

難 ナン・かたい・むずかしい 隹部

解字 「隹(とり)+𦰩(日でり)」の会意形声。ひでりで大地が乾き、鳥が飛んで餌を見つけることもできないこと。

意味 (1)かたい(難い)。むずかしい(難しい)。「困難コンナン」「難問ナンモン」「難産ナンザン」 (2)わざわい。「遭難ソウナン」「艱難カンナン」(つらいこと)

灘 ダン・タン・なだ 氵部

解字 「氵(水)+難の旧字(むずかしい)」の会意形声。水の流れが速く、進むのに難しい所。

意味 (1)なだ(灘)。潮の流れが速く波の荒い海。「玄界灘ゲンカイなだ」(福岡県の北西の海) (2)せ。はやせ。岩石が多く流れが急な所。

儺 ナ イ部

解字 「イ(ひと)+難の旧字(わざわい)」の会意形声。人がわざわいを追い出すこと。

意味 おにやらい。鬼を追い払う儀式。「追儺ツイナ」(大晦日の夜、悪鬼を追い出し疫病を祓う宮中の行事。近世から節分の行事となった)

形声字

漢 カン 氵部

解字 「氵(水)+𦰩(カンの音)」の会意形声。カンという名の川。漢水をいう。漢水(漢江)とは、長江の支流で現在の陝西省南部、秦嶺シンリン山脈の南麓に源を発し、湖北省を流れ武漢で長江に注ぐ。戦国時代、この地を支配した秦シンは漢水の上流域に漢中郡を置いた(「〜中」は河川流域の盆地をいう命名法)。秦が滅ぼされると、功労者の劉邦が漢中の地に王として封ぜられ、漢王を名乗った。劉邦は項羽との戦いに勝利 して、秦に次いで中国の再統一を果たし、前漢が成立すると支配が約400年に及んだことから、中国全土・中国人・中国文化そのものを指す言葉になった。なお、天の川を天漢と呼んで漢水に例えるのは、暵カン(日でり・かわく)に通じ、水のない川のイメージからと思われる。

意味 (1)中国にある川の名。「漢水カンスイ」 (2)天の川。天にある水のない川。「天漢テンカン」「星漢セイカン」 (3)中国の王朝の名。「前漢ゼンカン」「後漢ゴカン」 (4)中国の民族の名。また、広く中国・中国人をいう。「漢族カンゾク」(中国の主要民族で人口の9割を占める)「漢字カンジ」「漢学カンガク」「漢方カンポウ」 (5)から(漢)。あや。中国の古称。中国伝来の。 (6)(漢代に北方民族の匈奴が漢の兵士を「漢」と呼んだことから)おとこ。「悪漢アッカン」「好漢コウカン」

攤 タン・ひらく・のばす 扌部

解字 「扌(て)+難の旧字(タンの音)」の形成。タンは覃タンに通じる。覃タンは、ふかい意のほか、およぶ・のびる意があり、扌のついた攤タンは、手で引っ張ってのばすこと。また、手でひろげること。

意味 (1)ひらく(攤く)。のばす(攤す)。「攤書タンショ」(書物をひらく)「攤開タンカイ」(開く) (2)ひろげる(攤げる)。全体にひろげて平均する。「攤還タンカン」(月賦など平均にして還す) (3)ゴザなどをひろげて品物をうる露店。「小攤ショウタン」(露店。屋台)

<紫色は常用漢字>

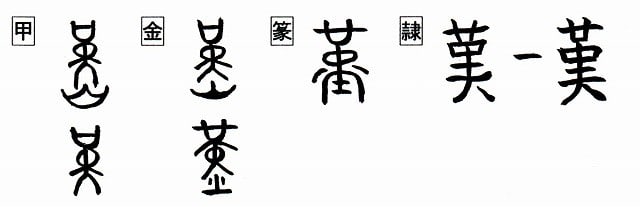

甲骨文第一字(上)は、動物の皮革の象形の下に火を加えた形。甲骨文字では原義でなく災害の意味で用いられている。第二字(下)はその略体で、この字が主に日照りの意味で用いられている[甲骨文字辞典]。この字について「字源(中国)」「字統」は「犠牲の人+火」で、日照りのとき犠牲の人を焚(や)いて雨乞いをする祭祀としているが、覚え方としては分かりやすいが、古代にそんな祭祀があったかは不明である。

金文は下に火のついた形が継承されたが、第二字で上部が口⇒廿になった形が出現している。篆文になると、下部の火⇒土に変化し人の両手のように見える部分が「ハ」になった。隷書(漢代)で、現在に通じる「𦰩」が出現した。そして現在の正字(旧字)は「艹」が廿になった艱の左辺。残念なことに旧字はネットで表現できない。𦰩は日照りの意味を表す字として、篆文で日をつけた暵ができたので、現在、𦰩は単独で使用されていない。幸いにも新字体では「𦰩」となるので、記述には便利である。旧字体もネットで使えるユニコード規格が出現してほしい。

意味 日照り。かわく。暵の原字。

イメージ

「日でり・かわく」(暵・艱・嘆・歎・難・灘・儺)

「形声字」(漢・攤)

音の変化 カン:暵・艱・漢 タン:灘・嘆・歎・攤 ナ:儺 ナン:難

日でり・かわく

暵 カン・かわく・ひでり 日部

解字 「日(太陽)+𦰩の旧字(ひでり)」の会意形声。太陽が照り続けることによる「ひでり」を表す。

意味 (1)ひでり(暵)。旱カンと同じ。「天(天の神)暵カン(ひでり)を降ろす」 (2)かわく(暵く)。さらす(暵す)。「暵暵カンカン」(太陽が照り続けるさま)

艱 カン・かたい・なやむ 艮部

解字 「艮(とどまる)+暵の略体(日でり)」の会意形声。艮コンは、悪意を持って相手を睨みつける邪眼で、これに見つめられてとどまる意。音符「艮コン」を参照。 これに暵の略体(日でり)を加えた艱は、日照りで立ちすくむ意で、最も苦しい困難をいう。

意味 (1)かたい(艱い)。むずかしい。けわしい。 (2)なやむ(艱む)。くるしむ。「艱難カンナン」(困難になやみ苦しむ)「艱難辛苦カンナンシンク」

嘆 タン・なげく・なげかわしい 口部

解字 「口(くち)+𦰩(日でり)」の会意形声。日でりで土地がかわき作物も実らず、口からため息が出ること。のち、感心したときのため息にも使われるようになった。

意味 (1)なげく(嘆く)。なげき(嘆き)。なげかわしい。ため息をつく。「嘆息タンソク」「嘆声タンセイ」 (2)たたえる。ほめる。感心する。「感嘆カンタン」

歎 タン・なげく 欠部

解字 篆文は「欠(口をあける人)+暵の略体(日でり)」の会意形声。日でりで土地がかわき作物も実らず、口をあけて(欠)なげくこと。嘆タンと構造が同じで、意味もほぼ同じ。常用漢字でないため、嘆に置き換えられることが多い。

意味 (1)なげく(歎く)。かなしむ。「歎息タンソク」(=嘆息)「悲歎ヒタン」(=悲嘆) (2)ほめる。たたえる。「歎賞タンショウ」(=嘆賞。ほめたたえる) (3)(仏)「歎異抄タンニショウ」とは、弟子がまとめた親鸞の語録。親鸞没後に起こった異議にたいし師の真意を伝えようとしたもの。

難 ナン・かたい・むずかしい 隹部

解字 「隹(とり)+𦰩(日でり)」の会意形声。ひでりで大地が乾き、鳥が飛んで餌を見つけることもできないこと。

意味 (1)かたい(難い)。むずかしい(難しい)。「困難コンナン」「難問ナンモン」「難産ナンザン」 (2)わざわい。「遭難ソウナン」「艱難カンナン」(つらいこと)

灘 ダン・タン・なだ 氵部

解字 「氵(水)+難の旧字(むずかしい)」の会意形声。水の流れが速く、進むのに難しい所。

意味 (1)なだ(灘)。潮の流れが速く波の荒い海。「玄界灘ゲンカイなだ」(福岡県の北西の海) (2)せ。はやせ。岩石が多く流れが急な所。

儺 ナ イ部

解字 「イ(ひと)+難の旧字(わざわい)」の会意形声。人がわざわいを追い出すこと。

意味 おにやらい。鬼を追い払う儀式。「追儺ツイナ」(大晦日の夜、悪鬼を追い出し疫病を祓う宮中の行事。近世から節分の行事となった)

形声字

漢 カン 氵部

解字 「氵(水)+𦰩(カンの音)」の会意形声。カンという名の川。漢水をいう。漢水(漢江)とは、長江の支流で現在の陝西省南部、秦嶺シンリン山脈の南麓に源を発し、湖北省を流れ武漢で長江に注ぐ。戦国時代、この地を支配した秦シンは漢水の上流域に漢中郡を置いた(「〜中」は河川流域の盆地をいう命名法)。秦が滅ぼされると、功労者の劉邦が漢中の地に王として封ぜられ、漢王を名乗った。劉邦は項羽との戦いに勝利 して、秦に次いで中国の再統一を果たし、前漢が成立すると支配が約400年に及んだことから、中国全土・中国人・中国文化そのものを指す言葉になった。なお、天の川を天漢と呼んで漢水に例えるのは、暵カン(日でり・かわく)に通じ、水のない川のイメージからと思われる。

意味 (1)中国にある川の名。「漢水カンスイ」 (2)天の川。天にある水のない川。「天漢テンカン」「星漢セイカン」 (3)中国の王朝の名。「前漢ゼンカン」「後漢ゴカン」 (4)中国の民族の名。また、広く中国・中国人をいう。「漢族カンゾク」(中国の主要民族で人口の9割を占める)「漢字カンジ」「漢学カンガク」「漢方カンポウ」 (5)から(漢)。あや。中国の古称。中国伝来の。 (6)(漢代に北方民族の匈奴が漢の兵士を「漢」と呼んだことから)おとこ。「悪漢アッカン」「好漢コウカン」

攤 タン・ひらく・のばす 扌部

解字 「扌(て)+難の旧字(タンの音)」の形成。タンは覃タンに通じる。覃タンは、ふかい意のほか、およぶ・のびる意があり、扌のついた攤タンは、手で引っ張ってのばすこと。また、手でひろげること。

意味 (1)ひらく(攤く)。のばす(攤す)。「攤書タンショ」(書物をひらく)「攤開タンカイ」(開く) (2)ひろげる(攤げる)。全体にひろげて平均する。「攤還タンカン」(月賦など平均にして還す) (3)ゴザなどをひろげて品物をうる露店。「小攤ショウタン」(露店。屋台)

<紫色は常用漢字>