自ジからなる音符字の「鼻ビ」「息ソク」「臭シュウ」をまとめました。

自 ジ・シ・みずから 自部

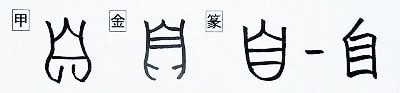

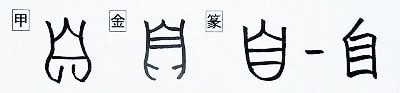

解字 甲骨文は人の鼻をかたどった象形。金文以降、形が徐々に変化し現代字は自になった。「私が」というとき鼻を指すので、自分の意に転用された。また、「自分から・ひとりでに」「~から」の意も生じた。

意味 (1)みずから(自ら)。自分で。「自立ジリツ」「自由ジユウ」 (2)おのずから。ひとりでに。「自生ジセイ」「自然シゼン」 (3)もともとから。「自明ジメイ」(明らかで疑いない) (4)~より(自り)。~から。時間や場所の起点。「自今ジコン」(今(いま)自(よ)り。以後)

参考 自ジは、部首「自みずから」になる。この部は非常に少なく主なものは臭シュウしかない。

イメージ

「はな」(自・鼻・嚊・嬶・息・熄)

「はなでかぐ」(臭・嗅)

音の変化 ジ:自 キュウ:嗅 シュウ:臭 ソク:息・熄 ヒ:嚊 ビ:鼻 かかあ:嬶

はな

鼻 ビ・ヒ・はな 鼻部

解字 篆文から旧字まで「自(はな)+畀(ヒ)」の形声。自は、もともと鼻の象形で「はな」の意。畀ヒは、あたえる意だが、ここでは鼻の発音を表す。しかし、もともと鼻の意であった自の発音はジ・シである。これがなぜヒの発音になったのか。はっきりわからないが、ヒの音は鼻息の音を表しているとされる。この字の音符は畀ヒだが重出した。

新字体は、畀の丌⇒廾に変化した鼻。日本語の「はな」は、端(はな。先端)から来ている。漢字でも同じく先端の意から「はじめ」の意がある。

意味 (1)はな(鼻)。「鼻息はないき」「鼻孔ビコウ」(鼻のあな) (2)はじめ。「鼻祖ビソ」(始祖。元祖)

嚊 ヒ 口部

解字 「口(くち)+鼻の旧字(はな)」の会意形声。口から鼻の息がでること。

意味 (1)はないき。(2)[国]かかあ。(=嬶)。

嬶 <国字> かかあ 女部

解字 「女(おんな)+鼻の旧字(=嚊の略体)」の会意。この字で鼻は、嚊ヒ・はないきの略体。嬶かかあは、鼻息のあらい女の意で、妻をたわむれ親しんでよぶ呼称。

意味 かかあ(嬶)。かか。自分の妻をたわむれ親しんで呼ぶ呼称。「嬶天下かかあデンカ」(妻が夫より権力をもち、いばっていること。⇔亭主関白)

息 ソク・いき 心部

解字 「心(心臓)+自(はな)」の会意。心臓の動きにつれて、鼻からすうすうと息をすることから、呼吸の意となる。心臓が速く動けば息もはやい。普通は静かに息をすることから、やすむ意ともなる。

意味 (1)いき(息)。呼吸。「息をする」 (2)息をして生存する。「生息セイソク」(生きて住む) (3)(静かに息をすることから)やすむ。「休息キュウソク」 (4)(やすんでじっとすることから)やむ。やめる。「息災ソクサイ」(災いがやむ)「終息シュウソク」 (5)(生息することから子孫がふえる)むすこ。「子息シソク」「息子むすこ」「利息リソク」(お金から息子がうまれるように利がでる)

熄 ソク・やむ 火部

解字 「火(ひ)+息(息の意味④、やむ)」の会意形声。火がやむ、即ち、きえること。

意味 (1)火がきえる。きえる。「熄滅ソクメツ」(消えてなくなる) (2)やむ(熄む)。「終熄シュウソク」(事が終っておさまる。=終息)

はなでかぐ

臭[臭] シュウ・くさい・におう 自部

解字 旧字は臭で「犬(いぬ)+自(はなでかぐ)」の会意形声。犬の鼻は嗅覚がするどいことから、におう、くさい意となる。新字体は、犬が大に変化した。

意味 (1)におう(臭う)。におい。「臭気シュウキ」※よい香りの時は「匂う」を使う。 (2)くさい(臭い)。いやなにおい。「悪臭アクシュウ」「体臭タイシュウ」

嗅 キュウ・かぐ 口部

解字 「口+臭の旧字(自+犬。におい)」 の会意形声。鼻のあな(口)から臭いを「かぐ」こと。この字は追加指定の常用漢字のため犬がそのまま残っている。犬を大と書いても可。

意味 かぐ(嗅ぐ)。においをかぐ。「嗅覚キュウカク」(かぐ機能)「嗅診キュウシン」(においを嗅いで診察する)「嗅石キュウセキ」(石を嗅ぐ。石を嗅いで、その中の金や玉を知ることができる神話の獣)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

自 ジ・シ・みずから 自部

解字 甲骨文は人の鼻をかたどった象形。金文以降、形が徐々に変化し現代字は自になった。「私が」というとき鼻を指すので、自分の意に転用された。また、「自分から・ひとりでに」「~から」の意も生じた。

意味 (1)みずから(自ら)。自分で。「自立ジリツ」「自由ジユウ」 (2)おのずから。ひとりでに。「自生ジセイ」「自然シゼン」 (3)もともとから。「自明ジメイ」(明らかで疑いない) (4)~より(自り)。~から。時間や場所の起点。「自今ジコン」(今(いま)自(よ)り。以後)

参考 自ジは、部首「自みずから」になる。この部は非常に少なく主なものは臭シュウしかない。

イメージ

「はな」(自・鼻・嚊・嬶・息・熄)

「はなでかぐ」(臭・嗅)

音の変化 ジ:自 キュウ:嗅 シュウ:臭 ソク:息・熄 ヒ:嚊 ビ:鼻 かかあ:嬶

はな

鼻 ビ・ヒ・はな 鼻部

解字 篆文から旧字まで「自(はな)+畀(ヒ)」の形声。自は、もともと鼻の象形で「はな」の意。畀ヒは、あたえる意だが、ここでは鼻の発音を表す。しかし、もともと鼻の意であった自の発音はジ・シである。これがなぜヒの発音になったのか。はっきりわからないが、ヒの音は鼻息の音を表しているとされる。この字の音符は畀ヒだが重出した。

新字体は、畀の丌⇒廾に変化した鼻。日本語の「はな」は、端(はな。先端)から来ている。漢字でも同じく先端の意から「はじめ」の意がある。

意味 (1)はな(鼻)。「鼻息はないき」「鼻孔ビコウ」(鼻のあな) (2)はじめ。「鼻祖ビソ」(始祖。元祖)

嚊 ヒ 口部

解字 「口(くち)+鼻の旧字(はな)」の会意形声。口から鼻の息がでること。

意味 (1)はないき。(2)[国]かかあ。(=嬶)。

嬶 <国字> かかあ 女部

解字 「女(おんな)+鼻の旧字(=嚊の略体)」の会意。この字で鼻は、嚊ヒ・はないきの略体。嬶かかあは、鼻息のあらい女の意で、妻をたわむれ親しんでよぶ呼称。

意味 かかあ(嬶)。かか。自分の妻をたわむれ親しんで呼ぶ呼称。「嬶天下かかあデンカ」(妻が夫より権力をもち、いばっていること。⇔亭主関白)

息 ソク・いき 心部

解字 「心(心臓)+自(はな)」の会意。心臓の動きにつれて、鼻からすうすうと息をすることから、呼吸の意となる。心臓が速く動けば息もはやい。普通は静かに息をすることから、やすむ意ともなる。

意味 (1)いき(息)。呼吸。「息をする」 (2)息をして生存する。「生息セイソク」(生きて住む) (3)(静かに息をすることから)やすむ。「休息キュウソク」 (4)(やすんでじっとすることから)やむ。やめる。「息災ソクサイ」(災いがやむ)「終息シュウソク」 (5)(生息することから子孫がふえる)むすこ。「子息シソク」「息子むすこ」「利息リソク」(お金から息子がうまれるように利がでる)

熄 ソク・やむ 火部

解字 「火(ひ)+息(息の意味④、やむ)」の会意形声。火がやむ、即ち、きえること。

意味 (1)火がきえる。きえる。「熄滅ソクメツ」(消えてなくなる) (2)やむ(熄む)。「終熄シュウソク」(事が終っておさまる。=終息)

はなでかぐ

臭[臭] シュウ・くさい・におう 自部

解字 旧字は臭で「犬(いぬ)+自(はなでかぐ)」の会意形声。犬の鼻は嗅覚がするどいことから、におう、くさい意となる。新字体は、犬が大に変化した。

意味 (1)におう(臭う)。におい。「臭気シュウキ」※よい香りの時は「匂う」を使う。 (2)くさい(臭い)。いやなにおい。「悪臭アクシュウ」「体臭タイシュウ」

嗅 キュウ・かぐ 口部

解字 「口+臭の旧字(自+犬。におい)」 の会意形声。鼻のあな(口)から臭いを「かぐ」こと。この字は追加指定の常用漢字のため犬がそのまま残っている。犬を大と書いても可。

意味 かぐ(嗅ぐ)。においをかぐ。「嗅覚キュウカク」(かぐ機能)「嗅診キュウシン」(においを嗅いで診察する)「嗅石キュウセキ」(石を嗅ぐ。石を嗅いで、その中の金や玉を知ることができる神話の獣)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。