改定しました。

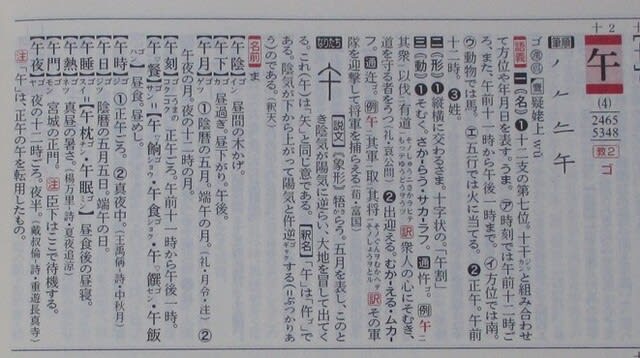

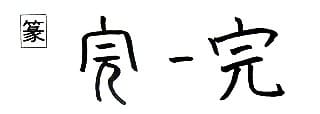

某 ボウ・バイ・なにがし・それがし 木部 mǒu

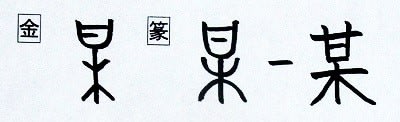

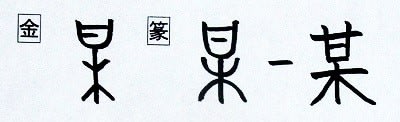

解字 「木(き)+甘カン(口に含む)」の会意。甘は甘い意だが、もとの形は口のなかに一で示した食物を含むかたち。某は、木に甘(口に含むもの)が実っている形で、「うめ」が実っている木を表す。楳バイ(うめ)の原字。しかし、元の意味で使われることなく、類似音の冒ボウ・帽ボウ(おおう・かぶる)に通じ借音シャクオン(音を借りる)され、おおわれてはっきりしない意に用いられる。

意味 (1)なにがし(某)。はっきりしない物や人を表す。「某氏ボウシ」「某国ボウコク」「某所ボウショ」(2)それがし(某)。自分をへりくだっていう語。「某(それがし)は存ぜぬ」

イメージ

「借音(はっきりしない)」(某・謀)

元の意味である「うめ」(楳・煤・禖・媒)

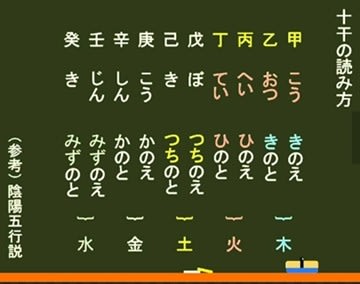

音の変化 ボウ:某・謀 バイ:楳・煤・禖・媒

はっきりしない(借音)

謀 ボウ・ム・はかる 言部 móu

解字 「言(ことば)+某(はっきりしない)」 の会意形声。外にはっきりわからないよう話しをすること。内密に話をしてたくらむこと。[説文解字]は「難に慮(おもんばか)るを謀と曰う。言に従い某の聲(声)」とする。

意味 (1)はかる(謀る)。企てる。「共謀キョウボウ」「謀議ボウギ」「参謀サンボウ」(計画・作戦を立てる人) (2)悪事をたくらむ。はかりごと(謀)。たばかる(謀る)。「陰謀インボウ」「謀反ムホン」

うめ

楳 バイ・うめ 木部 méi

解字 「木(き)+某(うめ)」の会意形声。某は、もともと梅の木を意味したが、某が「なにがし」の意となったので、木をつけて本来の意を表した。

意味 (1)うめ(楳)。梅の異体字。(2)姓。「楳図うめず」「楳村うめむら」

煤 バイ・すす 火部 méi

烏梅ウバイ(「なんでも梅学」より)

烏梅ウバイ(「なんでも梅学」より)

解字 「火(ひ)+某(うめの実)」の会意形声。ウメの実を火の煙でいぶすこと。未熟な梅の実を燻製にした漢方薬は、烏梅ウバイ(カラスのように黒い梅)と呼ばれる。黒い固まりとなり、炭のようになることから炭・石炭の意。また、転じて、煤(すす)の意となった。

意味 (1)すす(煤)。煙の中に含まれる黒い粉。すすける。「煤煙バイエン」「煤払(すすはら)い」「煤竹すすたけ」(煤けて黒くなった竹) (2)石炭。炭。「煤炭バイタン」(煤が固まり炭のようになったものの意で石炭の古称)

禖 バイ 示部 méi

解字 「示(神)+某(うめ)」の会意形声。梅を神として祭る意。梅は妊娠初期に好まれる実であることから、禖バイは子を授ける神の意。梅に含まれているクエン酸には、カルシウムを吸収し定着率を高める働きがある。妊娠2~3ケ月ごろにすっぱいものがほしくなるのは、胎児の骨格形成に必要なカルシウムの定着率を高めようとする母体が、本能的にクエン酸を要求するため。

意味 (1)子を授ける神。「禖祠バイシ」(子求めの祠ほこら) (2)天子が子を求めるために行なうまつり。「郊禖コウバイ」(古代帝王が神に子求めをする祭場)「燕禖エンバイ」(古代帝王が春に燕が来ると、その日に禖神に嗣(あとつぎ)を求める祭りを行うこと。燕は巣をつくり卵を産み子を育てるから)

媒 バイ 女部 méi

解字 「女(おんな)+某(=禖。子を授ける神)」の会意形声。子を授ける神の役割をする女。男女のなかだちをして子を授けてくれる女。

意味 (1)なこうど。結婚の仲介をする。「媒酌バイシャク」 (2)なかだち(媒)。関係をとりもつ。「媒介バイカイ」(双方の間にたってなかだちする。媒も介も、なかだちの意)「媒体バイタイ」(伝達の媒介となる手段。メディア)「風媒フウバイ」(風によるなかだち)「風媒花」(風によって受粉する花。松・杉・稲など)「虫媒花チュウバイカ」

<紫色は常用漢字>

<関連音符>

甘 カン・あまい 甘部

解字 「口+一印」の指事文字。口の中に一で示した食物を含んで味わうこと。口中で含み味わう意から、うまい・あまい意となった。現代字は甘に変化した。甘を音符に含む字は、「あまい・うまい」「中に物を含む」イメージを持つ。

音符「甘カン」を参照。

某 ボウ・バイ・なにがし・それがし 木部 mǒu

解字 「木(き)+甘カン(口に含む)」の会意。甘は甘い意だが、もとの形は口のなかに一で示した食物を含むかたち。某は、木に甘(口に含むもの)が実っている形で、「うめ」が実っている木を表す。楳バイ(うめ)の原字。しかし、元の意味で使われることなく、類似音の冒ボウ・帽ボウ(おおう・かぶる)に通じ借音シャクオン(音を借りる)され、おおわれてはっきりしない意に用いられる。

意味 (1)なにがし(某)。はっきりしない物や人を表す。「某氏ボウシ」「某国ボウコク」「某所ボウショ」(2)それがし(某)。自分をへりくだっていう語。「某(それがし)は存ぜぬ」

イメージ

「借音(はっきりしない)」(某・謀)

元の意味である「うめ」(楳・煤・禖・媒)

音の変化 ボウ:某・謀 バイ:楳・煤・禖・媒

はっきりしない(借音)

謀 ボウ・ム・はかる 言部 móu

解字 「言(ことば)+某(はっきりしない)」 の会意形声。外にはっきりわからないよう話しをすること。内密に話をしてたくらむこと。[説文解字]は「難に慮(おもんばか)るを謀と曰う。言に従い某の聲(声)」とする。

意味 (1)はかる(謀る)。企てる。「共謀キョウボウ」「謀議ボウギ」「参謀サンボウ」(計画・作戦を立てる人) (2)悪事をたくらむ。はかりごと(謀)。たばかる(謀る)。「陰謀インボウ」「謀反ムホン」

うめ

楳 バイ・うめ 木部 méi

解字 「木(き)+某(うめ)」の会意形声。某は、もともと梅の木を意味したが、某が「なにがし」の意となったので、木をつけて本来の意を表した。

意味 (1)うめ(楳)。梅の異体字。(2)姓。「楳図うめず」「楳村うめむら」

煤 バイ・すす 火部 méi

烏梅ウバイ(「なんでも梅学」より)

烏梅ウバイ(「なんでも梅学」より)解字 「火(ひ)+某(うめの実)」の会意形声。ウメの実を火の煙でいぶすこと。未熟な梅の実を燻製にした漢方薬は、烏梅ウバイ(カラスのように黒い梅)と呼ばれる。黒い固まりとなり、炭のようになることから炭・石炭の意。また、転じて、煤(すす)の意となった。

意味 (1)すす(煤)。煙の中に含まれる黒い粉。すすける。「煤煙バイエン」「煤払(すすはら)い」「煤竹すすたけ」(煤けて黒くなった竹) (2)石炭。炭。「煤炭バイタン」(煤が固まり炭のようになったものの意で石炭の古称)

禖 バイ 示部 méi

解字 「示(神)+某(うめ)」の会意形声。梅を神として祭る意。梅は妊娠初期に好まれる実であることから、禖バイは子を授ける神の意。梅に含まれているクエン酸には、カルシウムを吸収し定着率を高める働きがある。妊娠2~3ケ月ごろにすっぱいものがほしくなるのは、胎児の骨格形成に必要なカルシウムの定着率を高めようとする母体が、本能的にクエン酸を要求するため。

意味 (1)子を授ける神。「禖祠バイシ」(子求めの祠ほこら) (2)天子が子を求めるために行なうまつり。「郊禖コウバイ」(古代帝王が神に子求めをする祭場)「燕禖エンバイ」(古代帝王が春に燕が来ると、その日に禖神に嗣(あとつぎ)を求める祭りを行うこと。燕は巣をつくり卵を産み子を育てるから)

媒 バイ 女部 méi

解字 「女(おんな)+某(=禖。子を授ける神)」の会意形声。子を授ける神の役割をする女。男女のなかだちをして子を授けてくれる女。

意味 (1)なこうど。結婚の仲介をする。「媒酌バイシャク」 (2)なかだち(媒)。関係をとりもつ。「媒介バイカイ」(双方の間にたってなかだちする。媒も介も、なかだちの意)「媒体バイタイ」(伝達の媒介となる手段。メディア)「風媒フウバイ」(風によるなかだち)「風媒花」(風によって受粉する花。松・杉・稲など)「虫媒花チュウバイカ」

<紫色は常用漢字>

<関連音符>

甘 カン・あまい 甘部

解字 「口+一印」の指事文字。口の中に一で示した食物を含んで味わうこと。口中で含み味わう意から、うまい・あまい意となった。現代字は甘に変化した。甘を音符に含む字は、「あまい・うまい」「中に物を含む」イメージを持つ。

音符「甘カン」を参照。

「漢字源」(改訂第六版)

「漢字源」(改訂第六版)