改訂しました。

塞 ソク・サイ・ふさぐ・ふさがる 土部 sāi・sè・sài

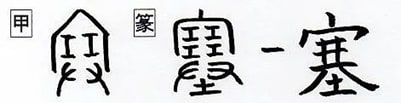

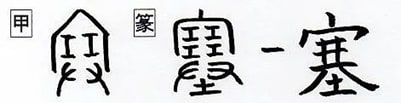

解字 甲骨文は、「宀(たてもの)+工ふたつ(工具)+両手」の会意。両手に工具をもち家屋に空いた穴をふさぐことを表す[甲骨文字辞典]。篆文で工が4つになり、両手の下に土がついた形となり、土で家屋の穴をふさぐ形となった。現代字は上部が簡略化された塞になり、ふさぐ・とざす意。

意味 (1)ソクの発音。ふさぐ(塞ぐ)。ふさがる(塞がる)。とざす。「梗塞コウソク」(ふさがる。梗も塞もふさがる意)「脳梗塞ノウコウソク」(脳血管の一部がふさがる疾患)「閉塞ヘイソク」(閉ざして塞ぐ)「塞源ソクゲン」(源みなもとを塞ぐ)「塞栓ソクセン」(塞も栓も、ふさぐ意。血管をふさぐ不溶物。⇒塞栓症ソクセンショウ) (2)サイの発音。とりで。「要塞ヨウサイ」(かなめとなるとりで。堅固なとりで)「山塞サンサイ」(①山中のとりで。②山賊のすみか)「城塞ジョウサイ」(しろ。とりで。=城砦ジョウサイ)「塞外サイガイ」(①とりでの外。②万里の長城の外)

イメージ

「建物をふさぐ」(塞・寨・賽)

音の変化 ソク・サイ:塞 サイ:寨・賽

建物をふさぐ

寨 サイ・とりで 木部 zhài

解字 「木(き)+塞の上部(建物をふさぐ)」の会意形声。木の柵をめぐらして建物をふさいだとりで。

意味 (1)とりで(寨)。小さな山城。「山寨サンサイ」「賊寨ゾクサイ」(賊のたてこもる寨)「堡寨ホウサイ」(堡も寨も、とりでの意)「鹿寨ロクサイ」(=鹿砦ロクサイ。鹿垣ししがき。鹿や敵の侵入をふせぐ垣根)(2)木の柵。

賽 サイ 貝部 sài

解字 篆文は「宀(たてもの)+工四つ(工具)+両手+貝」の会意形声。「貝(財貨)+塞の上部(建物をふさぐ)」で、建物を財貨でふさぐ、つまり建物に財貨を奉納する形。この建物は神社で、神さまに感謝して財貨を奉納する(賽銭をあげる)こと。また、その祭り。祭りの時、神の意志を確かめるため行なう神占いの道具であるサイコロ(賽子)の意ともなる。のち、サイコロで賭けごとをするので勝負する意となる。

意味 (1)お礼まいり。おまいり。「賽銭サイセン」(神に感謝して奉納するお金)(2)さい(賽)。サイコロ。「賽子さいころ」(神占いの道具)(3)優劣を競う。「賽馬サイバ」(くらべ馬)

寒 カン <さむい>

寒 カン・さむい 宀部 hán

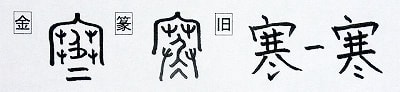

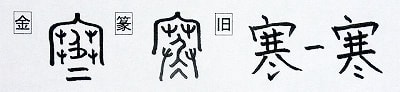

解字 金文は「宀(建物)+屮(草)四つ+人+冫(こおり)」の会意。屋内に草を敷きつめ、人(足つき)がその中で、下にある冫(こおり=さむさ)を避けている形で、さむい意味を表わす。篆文は屮(草)が二つになり、その下に人と両手と冫(こおり)がつき両手で草を敷きつめる形になった。現代字は「塞ソク」と上部の形は同じになったが、塞は土で建物の穴をふさぐ形なのに対し、寒は草を建物に敷きつめて、冷たい物(冫:こおり)が来ないよう防いでいる形である。新字体は冬と同じく下に氷(冫:こおり)がこない寒となった。が、私はこの変化はすべきでないと思う。

意味 (1)さむい(寒い)。つめたい。「寒気カンキ」「寒帯カンタイ」(2)さびしい。貧しい。「寒村カンソン」「寒煙カンエン」(ものさびしく立つ煙り)(3)ぞっとする。「寒心カンシン」(恐ろしさや心配で心がぞっとする)「寒慄カンリツ」(ぞっとしておののく)

イメージ

「さむい」(寒・蹇)

「形声字」(騫)

音の変化 カン:寒 ケン:蹇・騫

さむい

蹇 ケン・なやむ 足部 jiǎn

解字 「足(あし)+寒の略体(さむい)」の会意形声。寒さのため足が動かず歩行に苦労すること。

意味 (1)あしなえ。歩行に苦労する。「蹇歩ケンポ」(うまくあるけない)(2)なやむ(蹇む)。苦労する。難儀する。「蹇渋ケンジュウ」(なやみとどこおる)「蹇蹇ケンケン」(①苦しみなやむ。②忠義をつくす)「蹇蹇匪躬ケンケンヒキュウ」(「王臣蹇蹇匪躬之故(易経)」(王臣は苦労を重ねて君に尽くし我が躬を考えることも匪(あら)ぬ故。)

形声字

騫 ケン 馬部 qiān

解字 「馬(うま)+寒の略体(カン⇒ケン)」の形声。「馬(うま)+音符・ケン」となり、多様な意味がある。

意味 (1)馬が疾走することを騫ケンという。かける。とぶ。あがる意となる。「騫騫ケンケン」(とぶ。かける)「騫騰ケントウ」(飛びあがる)「騫挙ケンキョ」(勢いよく挙がる。筆勢をいう)(2)馬の腹部が寒さで損なわれることを騫ケンという。そこなう意となる。「騫損ケンソン」(そこなう)「騫義ケンギ」(義を欠く)(3)人名。「張騫チョウケン」(前漢の外交使節。武帝の命により大月氏国に派遣されたが、途中で匈奴に捕まり十余年拘留された。脱走して大月氏に達し、のち漢に戻り、多くの西域での見聞を伝えた)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

塞 ソク・サイ・ふさぐ・ふさがる 土部 sāi・sè・sài

解字 甲骨文は、「宀(たてもの)+工ふたつ(工具)+両手」の会意。両手に工具をもち家屋に空いた穴をふさぐことを表す[甲骨文字辞典]。篆文で工が4つになり、両手の下に土がついた形となり、土で家屋の穴をふさぐ形となった。現代字は上部が簡略化された塞になり、ふさぐ・とざす意。

意味 (1)ソクの発音。ふさぐ(塞ぐ)。ふさがる(塞がる)。とざす。「梗塞コウソク」(ふさがる。梗も塞もふさがる意)「脳梗塞ノウコウソク」(脳血管の一部がふさがる疾患)「閉塞ヘイソク」(閉ざして塞ぐ)「塞源ソクゲン」(源みなもとを塞ぐ)「塞栓ソクセン」(塞も栓も、ふさぐ意。血管をふさぐ不溶物。⇒塞栓症ソクセンショウ) (2)サイの発音。とりで。「要塞ヨウサイ」(かなめとなるとりで。堅固なとりで)「山塞サンサイ」(①山中のとりで。②山賊のすみか)「城塞ジョウサイ」(しろ。とりで。=城砦ジョウサイ)「塞外サイガイ」(①とりでの外。②万里の長城の外)

イメージ

「建物をふさぐ」(塞・寨・賽)

音の変化 ソク・サイ:塞 サイ:寨・賽

建物をふさぐ

寨 サイ・とりで 木部 zhài

解字 「木(き)+塞の上部(建物をふさぐ)」の会意形声。木の柵をめぐらして建物をふさいだとりで。

意味 (1)とりで(寨)。小さな山城。「山寨サンサイ」「賊寨ゾクサイ」(賊のたてこもる寨)「堡寨ホウサイ」(堡も寨も、とりでの意)「鹿寨ロクサイ」(=鹿砦ロクサイ。鹿垣ししがき。鹿や敵の侵入をふせぐ垣根)(2)木の柵。

賽 サイ 貝部 sài

解字 篆文は「宀(たてもの)+工四つ(工具)+両手+貝」の会意形声。「貝(財貨)+塞の上部(建物をふさぐ)」で、建物を財貨でふさぐ、つまり建物に財貨を奉納する形。この建物は神社で、神さまに感謝して財貨を奉納する(賽銭をあげる)こと。また、その祭り。祭りの時、神の意志を確かめるため行なう神占いの道具であるサイコロ(賽子)の意ともなる。のち、サイコロで賭けごとをするので勝負する意となる。

意味 (1)お礼まいり。おまいり。「賽銭サイセン」(神に感謝して奉納するお金)(2)さい(賽)。サイコロ。「賽子さいころ」(神占いの道具)(3)優劣を競う。「賽馬サイバ」(くらべ馬)

寒 カン <さむい>

寒 カン・さむい 宀部 hán

解字 金文は「宀(建物)+屮(草)四つ+人+冫(こおり)」の会意。屋内に草を敷きつめ、人(足つき)がその中で、下にある冫(こおり=さむさ)を避けている形で、さむい意味を表わす。篆文は屮(草)が二つになり、その下に人と両手と冫(こおり)がつき両手で草を敷きつめる形になった。現代字は「塞ソク」と上部の形は同じになったが、塞は土で建物の穴をふさぐ形なのに対し、寒は草を建物に敷きつめて、冷たい物(冫:こおり)が来ないよう防いでいる形である。新字体は冬と同じく下に氷(冫:こおり)がこない寒となった。が、私はこの変化はすべきでないと思う。

意味 (1)さむい(寒い)。つめたい。「寒気カンキ」「寒帯カンタイ」(2)さびしい。貧しい。「寒村カンソン」「寒煙カンエン」(ものさびしく立つ煙り)(3)ぞっとする。「寒心カンシン」(恐ろしさや心配で心がぞっとする)「寒慄カンリツ」(ぞっとしておののく)

イメージ

「さむい」(寒・蹇)

「形声字」(騫)

音の変化 カン:寒 ケン:蹇・騫

さむい

蹇 ケン・なやむ 足部 jiǎn

解字 「足(あし)+寒の略体(さむい)」の会意形声。寒さのため足が動かず歩行に苦労すること。

意味 (1)あしなえ。歩行に苦労する。「蹇歩ケンポ」(うまくあるけない)(2)なやむ(蹇む)。苦労する。難儀する。「蹇渋ケンジュウ」(なやみとどこおる)「蹇蹇ケンケン」(①苦しみなやむ。②忠義をつくす)「蹇蹇匪躬ケンケンヒキュウ」(「王臣蹇蹇匪躬之故(易経)」(王臣は苦労を重ねて君に尽くし我が躬を考えることも匪(あら)ぬ故。)

形声字

騫 ケン 馬部 qiān

解字 「馬(うま)+寒の略体(カン⇒ケン)」の形声。「馬(うま)+音符・ケン」となり、多様な意味がある。

意味 (1)馬が疾走することを騫ケンという。かける。とぶ。あがる意となる。「騫騫ケンケン」(とぶ。かける)「騫騰ケントウ」(飛びあがる)「騫挙ケンキョ」(勢いよく挙がる。筆勢をいう)(2)馬の腹部が寒さで損なわれることを騫ケンという。そこなう意となる。「騫損ケンソン」(そこなう)「騫義ケンギ」(義を欠く)(3)人名。「張騫チョウケン」(前漢の外交使節。武帝の命により大月氏国に派遣されたが、途中で匈奴に捕まり十余年拘留された。脱走して大月氏に達し、のち漢に戻り、多くの西域での見聞を伝えた)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。