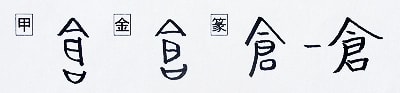

古 コ・ふるい・ふるす・いにしえ 口部 gǔ

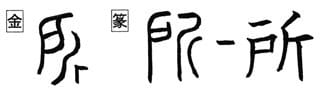

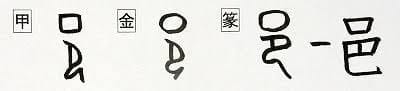

解字 甲骨文第一字は「盾たての形+口サイ(器物)」の会意。第二字は「中(盾の略体+口サイ(器物)」の形。甲骨文字の段階では、地名またはその長の意であり原義は明らかでない[甲骨文字辞典]。金文は「中の字の横四角が黒くなった形+口(器物)」および「十字型+口(器物)」の形。[簡明金文詞典]では「往昔オウセキ」(過ぎ去った昔)の意味がある。口サイは祖先祭祀(祖先を祭る)を象徴する器であり、口サイが描かれているのは、祖先祭祀の場であることを示している。この器(口サイ)に盾(たて)を置くことは祭祀が長く守られることであり、昔からの意味になり、転じて古い意味になったのではないかと思われる。篆文から盾の形が十になり現在の古の字になった。

意味 (1)ふるい(古い)。むかし。いにしえ(古)。「古代コダイ」「古人コジン」「懐古カイコ」(2)ふるい(古い)。ふるびた。「古参コサン」「古豪コゴウ」「古色コショク」

イメージ

「ふるい」(古・枯・姑・詁)

「形声字」(沽・估・辜・苦・鈷・罟・蛄・鴣)

原義の「祝詞の器を盾で守る」(故・做)

音の変化 コ:古・枯・姑・詁・故・沽・估・辜・鈷・罟・蛄・鴣 ク:苦 サ:做

ふるい

枯 コ・かれる・からす 木部 kū

解字 「木(き)+古(ふるい)」の会意形声。年を経て古くなって衰えてきた木。最後にひからびて枯れる。[説文解字]は「槀コウ(かれる)也(なり)。木に従い古コの聲(声)」とする。

意味 (1)かれる(枯れる)。ひからびる。水がかわく。「枯渇コカツ」「枯山水カレサンスイ」(水を用いず石や砂で山や川を表現した庭園)(2)おとろえる。「栄枯盛衰エイコセイスイ」

詁 コ・よみ 言部 gǔ

解字 「言(言葉)+古(ふるい)」の会意形声。古い言葉や文字の意で、その言葉を読み解くことを詁コという。

意味 (1)よみ(詁み)。ときあかし。古い言葉を読み解くこと。古い言葉の意味やよみ方・解釈。「訓詁クンコ」(古言の字句の解釈=故訓)「解詁カイコ」(古い言葉の解釈)

形声字

姑 コ・しゅうとめ 女部 gū

解字 「女(おんな)+古(コ)」の形声。夫の母を姑コという。[説文解字]は「夫の母也(なり)。女に従い古コの聲(声)」とする。

意味 (1)しゅうとめ(姑)。しゅうと(姑)。夫の母。また、妻の母。「舅姑キュウコ」(しゅうとと、しゅうとめ)「小姑こじゅうと」(夫または妻の姉妹)(2)(仮借カシャ・当て字の用法)しばらく(姑く)。とりあえず。「姑息コソク」(①しばらくの休息。②転じて、一時の間に合わせ、その場のがれ)

估 コ イ部 gū・gù

解字 「イ(ひと)+古(コ)」の形声。コは賈コ(売り買いする)に通じ、売り買いする商人をいう。

意味 (1)うる。あきない。あきんど。「估価コカ」(ねだん。売買の価格)「估客コカク」(商品を販売する人)(2)ねうち。あたい。「估券コケン」(沽券とも書く。①売り渡しの証文。売券(うりけん)。②売り値。③人の値打ち。体面。品位)

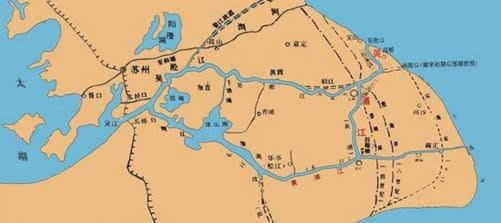

沽 コ 氵部 gū

解字 「氵(水)+古(コ)」の形声。コは賈コ(売り買いする)に通じる。水上交通での売り買いをいう。

意味 (1)うる。かう。売り買いする。「沽酒コシュ」(酒の売買。また、その酒)(2)あたい。ねうち。「沽券コケン」(估券とも書く。①売り渡しの証文。売券(うりけん)。②売り値。③人の値打ち。体面。品位)

辜 コ 辛部 gū

解字 「辛(刀)+古(コ)」の形声。コは固コ(固定する)に通じる。辛は針の意であるが、宰サイ(廟で刀を持ち犠牲獣の肉を切る人=主宰する)のように刀の意味にもなる。辜は人を固定し刀で切り裂く刑で、重い罪をいう。

意味 つみ(辜)。重い罪。はりつけや八つ裂きにされる重罪。「無辜ムコ」(罪のない)

苦 ク・くるしい・くるしむ・くるしめる・にがい・にがる 艸部 kǔ

解字 「艸(くさ)+古(ク)」の会意形声。クという名の草。食べるとにがいので、苦い意となる。また、苦いものを食べて苦しくなること。

意味 (1)にがな(苦菜)。キク科の多年草。食べられるが苦味がある。(2)にがい(苦い)。「苦汁クジュウ」(3)にがにがしい。「苦言クゲン」「苦笑クショウ」(4)くるしい(苦しい)。くるしむ。ほねおる。「苦境クキョウ」「苦労クロウ」「苦心クシン」

鈷 コ 金部 gǔ

解字 「金(金属)+古(コ)」の形声。コという名の金属製のインド仏具の名をいう。

京都製密教法具より

意味 インドの護身用の仏具の名。金剛杵コンゴウショ(煩悩を滅ぼすインド神話上の武器と総称されるものの一種。基本的な形は棒状で、中央に柄があり、その上下に槍状の刃が付いている。「独鈷トッコ・ドッコ」(独鈷杵ドッコショの略。両端の突き出た刃が一つ)「三鈷サンコ」(両端の刃が三本。三鈷杵)「五鈷ゴコ」(両端の刃が五本。五鈷杵)

罟 コ・ク・あみ 罒部 gǔ

解字 「罒(=网あみ)+古(コ)」の形声。周囲を囲んで魚をとる網を罟コという。

意味 (1)あみ(罟)。うおあみ。「罟師コシ」(網で魚をとる漁師)「数罟ソウコ・サクコ」(目の細かな網)「罟網コモウ」(あみ)「罟目コモク」(網の目) (2)法のあみ。おきて。「罪罟ザイコ」(法のおきてにより罪(つみ)となる)

蛄 コ・ク 虫部 gū・gǔ

解字 「虫(むし)+古(コ)」の形声。コという名の昆虫や甲殻類に用いられる。

意味 (1)「蝦蛄シャコ」に用いられる字。「蝦蛄シャコ」とは、シャコ目の甲殻類の総称。「青竜蝦」(読みはシャコ)とも書く。体長は12~15cm前後。多くは、内湾や内海の泥底や砂泥底に生息し、海底の砂や泥にU字形の巣穴を掘って生活する。

シャコ(蝦蛄)(ブログ「ふぃっしんぐっど!」より)

(2)「螻蛄ロウコ」に用いられる字。螻蛄ロウコとは昆虫の一種で、「けら・おけら」をいう。バッタ目ケラ科のコオロギに似た昆虫。前肢は大きく、土を掘るのに適している。(3)「蟪蛄ケイコ」に用いられる字。「蟪蛄ケイコ」とは、夏蝉なつぜみをいう。短命のたとえ。「蟪蛄は春秋を知らず」

鴣 コ・ク 鳥部 gū

コモンシャコ(「ウィキペディア」より)

コモンシャコ(「ウィキペディア」より)解字 「鳥(とり)+古(コ)」の形声。コという名の鳥。「鷓鴣シャコ」に用いられる字。

意味 「鷓鴣シャコ」とは、キジ科の鳥のうち、ウズラとキジの中間の体形をもつ一群。中国ではこの中の一種コモンシャコをいう。「鷓鴣斑シャコハン」(陶釉の一つ。釉(うわぐすり)中に鷓鴣の羽毛の斑紋に似た模様が表れているもの)

祝詞の器を盾で守る

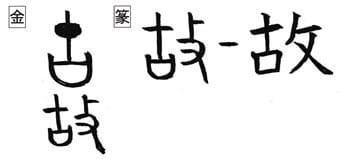

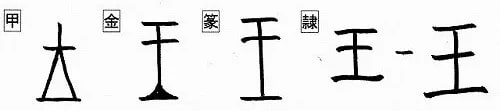

故 コ・ゆえ 攵部 gù

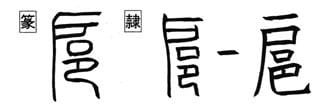

解字 金文第一字は「古」で、むかしからの意。下の第二字および篆文は「攴ボク(=攵。手に棒をもってたたく)+古(祝詞の器を盾でまもる)」の会意形声。盾で守っている器を攴ボクでたたくこと。攴ボクで、たたいて仕掛けるので、「故意に・わざと」となり、仕掛ける理由である「なぜ」となり、しかけた結果、盾と攴で争いが始まるので、「事故・わるいできごと」の意となる。現代字は攴⇒攵に変化した故になった。

意味 (1)(古い・昔の意を強めて言う)昔から。もとから。「故事コジ」(①昔あった事柄。②昔から伝えられているいわれのある事柄)「故実コジツ」(昔の儀式・しきたりなど)(2)わざと。「故意コイ」(3)わけ。ゆえ(故)。「何故なぜ」(4)さしさわる。悪いできごと。「故障コショウ」「事故ジコ」(5)しぬ。「故人コジン」「物故ブッコ」

做 サ イ部 zuò

解字 「イ(ひと)+故(サ)」の形声。サは乍サ(つくる)に通じ、これにイ(ひと)がついた做サは作る意。中国で近世になって作の俗語としてできた字。[字通]は「明の[字彙ジイ]に至って、この字を録している」とする。現代中国では作る意で広く使われている。日本ではあまり使われないが、なす意から「見做す」などと書かれる。

意味 (1)なす(做す)。作る。やる。する。(2)なる(做る)。成る。(3)なす意から、「見做す」「看做す」と書かれる。

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

「

「