大同元年(806)阿蘇神社から阿蘇三神を分霊し、この地に祀ったのがこの神社

の始まりと伝えています。

鎌倉時代の初め1198年に人吉に下向した領主相良氏は、明治に至るまで

歴代に渡りこの神社を保護、崇敬してきたと言われます。

阿蘇神社の分霊社ではあっても、同神社の大宮司家と相良家は政治的に対立

する状況が多く、これが当神社の独自の展開の素地を作ってきたようです。

また、多くの神社で明治に至るまで神仏習合が行われてきたのに対し、当神社

では江戸時代の初期に唯一神道に改めたこともまた独特の神社としての色を

濃くしたと言えるかも知れません。

現在ある本殿、廊、幣殿、拝殿及び楼門の五棟は、藩主相良長毎とその家臣ら

により、江戸時代の初め1610~13年に造営されたものです。

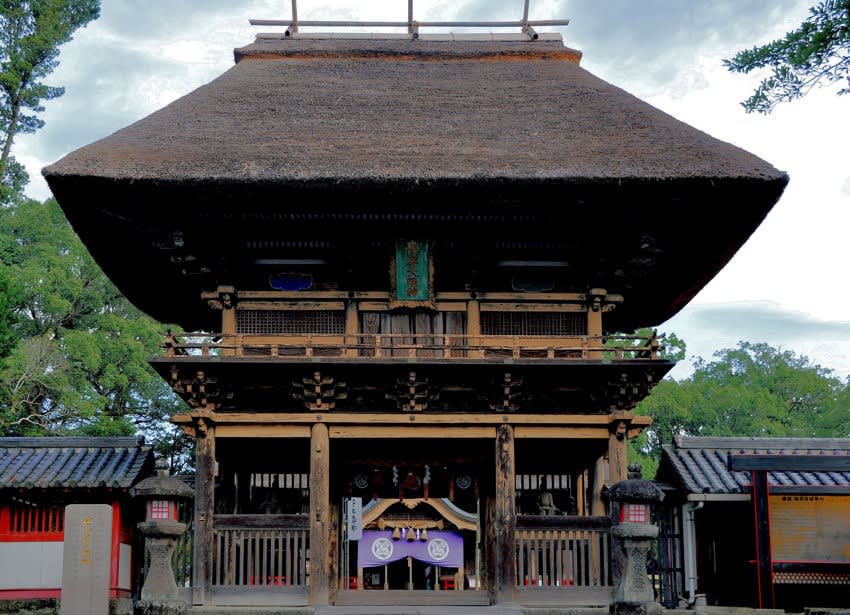

その1では、まず楼門について見てみましょう。

この門は1613年の竣工で、禅宗様に桃山様式を採り入れた寄棟造茅葺の

三間一戸八脚門という形式。欄間には彫刻、天井には、(消えかかっていますが)

雌雄の龍が描かれています。上層軒先の四隅、尾垂木の上に陰陽一対の神面

(鬼面とも)が嵌めこまれた珍しいもので、人吉様式と呼ばれます。

この陰陽一対の面は人の心の荒魂(あらみたま)を陽で、和魂(にぎみたま)を

陰で表したものとも言われます。

司馬遼太郎は「街道を行く」の中で「・・この楼門は、京都あたりに残っている

桃山風の建造物よりさらに桃山ぶりのエッセンスを感じさせる華やぎと豪宕さを

もっている・・」とその出会いの驚きを記しています。

楼門の前に立って見上げると、その言葉に妙に納得させられるものを感じます。

さて、拝殿を始め境内の諸殿については、その2で・・

の始まりと伝えています。

鎌倉時代の初め1198年に人吉に下向した領主相良氏は、明治に至るまで

歴代に渡りこの神社を保護、崇敬してきたと言われます。

阿蘇神社の分霊社ではあっても、同神社の大宮司家と相良家は政治的に対立

する状況が多く、これが当神社の独自の展開の素地を作ってきたようです。

また、多くの神社で明治に至るまで神仏習合が行われてきたのに対し、当神社

では江戸時代の初期に唯一神道に改めたこともまた独特の神社としての色を

濃くしたと言えるかも知れません。

現在ある本殿、廊、幣殿、拝殿及び楼門の五棟は、藩主相良長毎とその家臣ら

により、江戸時代の初め1610~13年に造営されたものです。

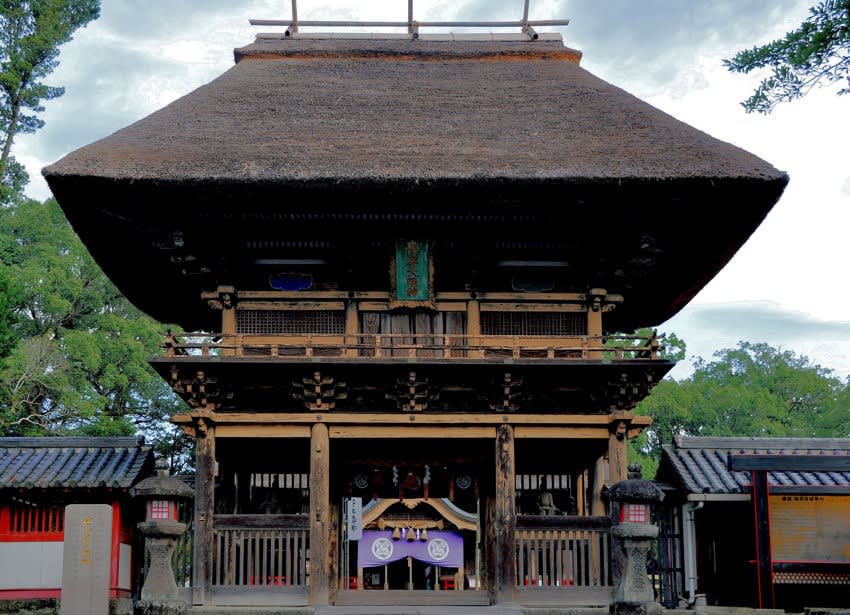

その1では、まず楼門について見てみましょう。

この門は1613年の竣工で、禅宗様に桃山様式を採り入れた寄棟造茅葺の

三間一戸八脚門という形式。欄間には彫刻、天井には、(消えかかっていますが)

雌雄の龍が描かれています。上層軒先の四隅、尾垂木の上に陰陽一対の神面

(鬼面とも)が嵌めこまれた珍しいもので、人吉様式と呼ばれます。

この陰陽一対の面は人の心の荒魂(あらみたま)を陽で、和魂(にぎみたま)を

陰で表したものとも言われます。

司馬遼太郎は「街道を行く」の中で「・・この楼門は、京都あたりに残っている

桃山風の建造物よりさらに桃山ぶりのエッセンスを感じさせる華やぎと豪宕さを

もっている・・」とその出会いの驚きを記しています。

楼門の前に立って見上げると、その言葉に妙に納得させられるものを感じます。

さて、拝殿を始め境内の諸殿については、その2で・・