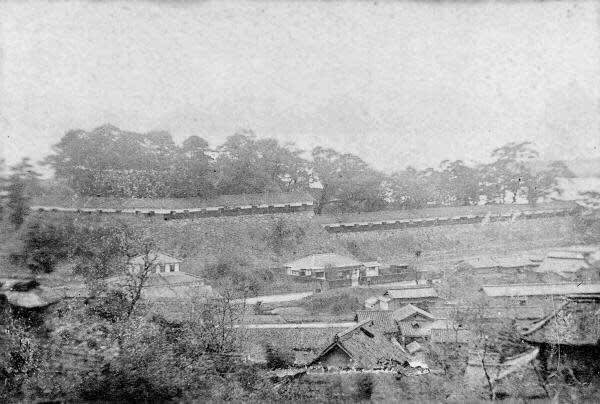

三原城本丸。明治初期。まだ、城の壁が残っている頃。

しかし、二重櫓は解体されてい

る。

維新まで広島浅野家の家老が城

代を務めた。城代には広島浅

野の血縁者である浅野氏、戸

田氏が名を連ねた。(戸田氏

の末裔は戦後社会党から立候補

当選して市長を務めていた。そ

れ以降は現在に至るまでずっと

保守政党王国となっている)

三原城は一国一城令により、幕

府には城としてではなく「要害」

として届出、認可されていた。

そのため、肥後八代城と同じく

廃城とはならずに済んだ。

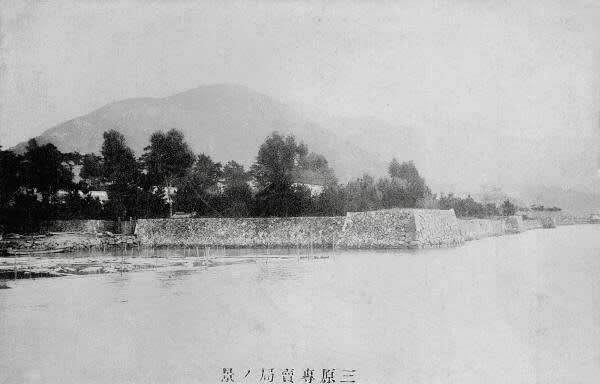

明治初期。三原城西之築出(つき

だし)。

海上を埋め立てて築城された。

江戸期、この城内に武士たちが

住んでいた。

明治9年、西之築出内居住者の

士族には全員立ち退き命令。武

家屋敷はいわば官舎なので、お

上の命令によりいつでも立ち退

きが強いられる。広島藩士は全

て知行取りであったが、領地も

召し上げ。

収入も無く、秩禄処分でいきな

り無職としてかつての武士たち

は路頭に放り出された。

日本全国で士族の叛乱が起きる

筈だ。叛乱収束後は、士族たち

は自由民権運動を進めて行く事

にシフトした。

士族全員立ち退き後、西之築出

には専売局が設置された。

もろに新たな「官」による地面

占拠だ。新政府軍は維新軍とし

て各藩の武士たちを戦争に参

加させたが、維新後はポイ

捨てだ。

広島藩士たちの一部は野呂山

という未開発寒冷地の山に開拓

団農民として移住させられた。

こうした例は淡路藩等でも実行

され、たとえ新政府軍側の武士

であっても、北海道の未開地に

百姓として強制的移住を強いら

れたりした。映画『北の零年』

は史実に基づいている。

三原城西之築出は、かつては作

事奉行所や武芸伝習所もあり、

弓術や剣術の指南番たちも

多く住んでいた人工島だった。

石垣の周りには江戸期には櫓が

6基建築されていて、海上防備

を固めていた。

江戸期の城の櫓(やぐら)とは、

軍事施設の監視塔であると同時

に武器弾薬、食料等の備蓄庫

だった。

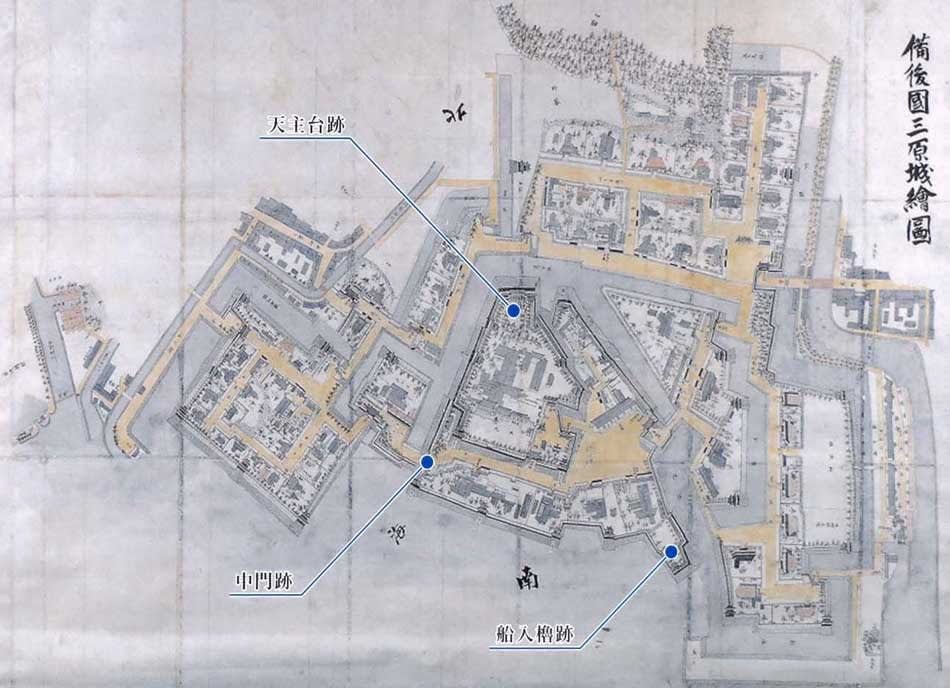

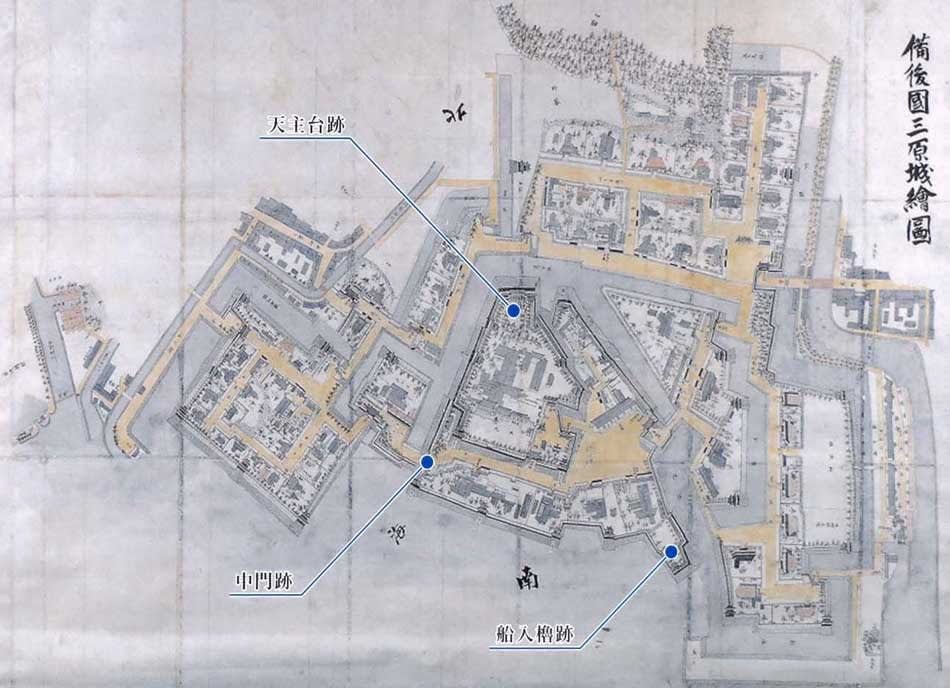

慶應年間の三原城の図。屋敷に

は武士の氏名がすべて記入され

ている。武家屋敷に表札は一

切無い。だが、地図には氏名が

記されていた。今のゼンリンの

住宅地図のような物。江戸切絵

図もそうである。武家の氏名が

全て記されている。

原本は個人蔵。複製写しが三原市立図書館に

ある。(閲覧可)

原本と等寸大の大きな写しが

広島大学附属三原校(幼稚園か

ら中学まで)の玄関内左側

の壁に展示されている。

だが、保存状態が悪くハゲ

ハゲになっていて文字や敷

地も不明瞭だ。完全

写しは図書館で閲覧ができ

る。

また、カラー複製品、白黒複

製品もかつては販売されてい

た。白黒複製品は道の駅

「神明の里」に展示されてい

る。

地割りの地図。明治6年。

灰色部分が城下町。戦国末期-

江戸時代始まりの時から三

原は「町」であった。

白色が武家地、つまり、三原

城内になる。「官地」と

「武家地」という記載が混

在している。

まだ「武士」は法的にも武士で

あった時代の地図である。

故に「武家」という言葉が使

われている。やがて武士とい

う呼称は廃止され、戸籍制定

により新たな階級呼称が開始

された。

日本国民は「華族」「士族」

「平民」に分けられ、国民統

合の存在として国民ではな

い「天皇」と「皇族」が設

置された。

明治「維新」などでは何も解放

されてはいない。日本では階級

制度は、敗戦後の昭和23年ま

で法的に存続した。真の制

度的な身分の解体は戦後昭

和23年=1948年からだ。

いかに「維新」で誕生した

明治新政府がまやかしであ

ったか。

人間が本人の意思や希望では

どうにもできない血筋という

血脈で人間を縛り、区別し差

別する。

そんな社会制度は前近代的な

未開人のやる事だ。

明治以降、昭和23年までの

日本は社会的に完全に後進国

であった。軍備ばかり欧米並

にして。

ひどいのは法的に女性に一切

の権利は無く、「無能力者」

(法律用語)だった事だ。

明治以降、女性はずっと社会

制度として虐げられて来た。

一般国民もまた、選挙権などは

公平に付与されず、一部の人

間たちのみ選別して与えら

れていた。

華族は生まれながらにして貴族

院議員になれる存在として制度

が設置されていた。

日本とは、明治から第二次戦後

まではそういう国だった。

血脈的階級制度の存在と富裕層

のみ優遇する国家。当然にし

て主権在民などは全く存在し

なかった。

どこが「美しい日本」なのか。

だが、そうした時代を取り戻し

たい連中が21世紀の現在も政権

を掌握している。

東の海上から三原城の西を望む。

左の森のような所が西之築出。

三原。明治36年。

地面が無い為、城の真上に鉄道

を敷設した。画像右奥が専売局。

広島県三原に日本軍は大本営を

置こうと検討した。

しかし、港湾部の水深が浅く、

河川土砂が大量に湾内に流出す

る場所の為、大本営設置は取り

やめとなった。大型貨物船や

軍艦が停泊できないからだ。

後に広島県呉が軍の拠点と定め

られた。