うわー、なんだか、昨日のコメント読ませてもらってましたら、こっちが感動するやら、恐縮するやらで大変ですよ。身に余るお褒めの言葉の数々、本当にありがとうございます。でもピアノのことで褒められるのが、それがたとえお世辞だとしても 、やっぱし一番嬉しいなー(笑)。というわけで、もう一日引っ張ってみたりして

、やっぱし一番嬉しいなー(笑)。というわけで、もう一日引っ張ってみたりして 。

。

ところで、「フラゲ」って 。最初は何のことやらさっぱりでしたよ(笑)。打ち間違いかな、と思ったんですが、それにしちゃあまりにも多いしねぇー。Googleで検索ちゃんしたら、なんと41,800件。もう普通に一般的な用語なんですね。た・だ・しー、「若者用語」、だって

。最初は何のことやらさっぱりでしたよ(笑)。打ち間違いかな、と思ったんですが、それにしちゃあまりにも多いしねぇー。Googleで検索ちゃんしたら、なんと41,800件。もう普通に一般的な用語なんですね。た・だ・しー、「若者用語」、だって

。なんの、小学生の頃、隣町にあった横並び意識の低い駄菓子屋まで、毎週火曜日に少年マガジン(ほんとは毎週水曜日発売)買いに行ってましたからね。そういう意味じゃ僕のフラゲ暦はか~なり古いですよ(笑)。でも、毎週火曜日に買ってると、ありがたみはさっぱり無いんですけどね

。なんの、小学生の頃、隣町にあった横並び意識の低い駄菓子屋まで、毎週火曜日に少年マガジン(ほんとは毎週水曜日発売)買いに行ってましたからね。そういう意味じゃ僕のフラゲ暦はか~なり古いですよ(笑)。でも、毎週火曜日に買ってると、ありがたみはさっぱり無いんですけどね 。フラゲフラゲフラゲ・・・よし、憶えました

。フラゲフラゲフラゲ・・・よし、憶えました

。

。

昨夜、僕も「リボン」のDVD、改めて全部通して観て見ました。そ、実はこのDVDに関しては、実は○○日ほど前にフラゲ済みだったんです。すみません(笑)。でも、忙しくて全部は観れてなかったんで、昨夜、しっかりと、全部。

いやぁ、良かった、ほんとに。最後の「またあおう」まで観て、思わず拍手しちゃいましたよ。あの二人は、二人ともが、ホントに凄いです。それからバンドもスタッフも、皆力の限り一生懸命で。そして何よりも印象に残ったのが、お客さん達の超楽しそうな笑顔、そして涙 。こうして少し時間が経って改めて観て、正直、感動ひとしおでした。僕もあの空間作りに微力ながら少しでも係われたことを、本当に誇りに思いましたよ。こりゃ老人ホームで観るときにはバスタオル3枚は用意かもです(笑)。

。こうして少し時間が経って改めて観て、正直、感動ひとしおでした。僕もあの空間作りに微力ながら少しでも係われたことを、本当に誇りに思いましたよ。こりゃ老人ホームで観るときにはバスタオル3枚は用意かもです(笑)。

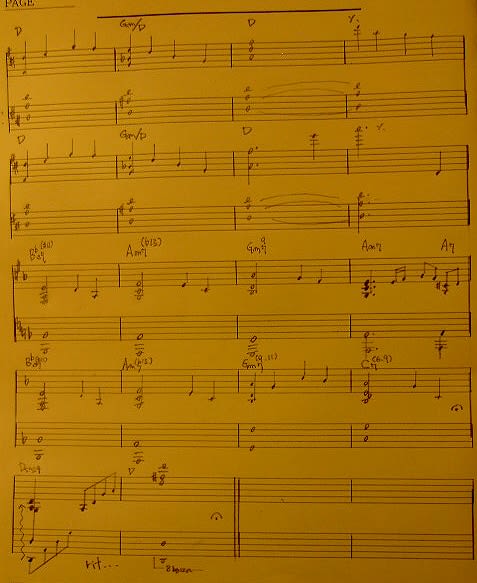

さて、例のパートの譜面が欲しいって書いてくださった方がいらっしゃいましたし、そもそも随分褒められて気を良くしたので(単純。笑)、簡単にですがちょっと(ヘタクソな)譜面を書いてみました。おたまじゃくし、スッカスカです(笑)。少しでもピアノを習ったことのある方なら、どなたでもすぐに弾けると思います。ピアノ初めて一年経ってない子供でも、まず問題無っしんぐ。ペダルや強弱はご自由にどうぞ。ただし、70秒ですよ(笑)。着替え、終わっちゃいますからね(笑)。さぁ、ドシドシトライしてくださいまし。

さて、これにですね、あえて音楽理論的な説明を付けるとすれば、

---ここから、相当理屈っぽいお話ですから、どうぞ飛ばしてくださいな(笑)。---

上二段のD△のパートでは、トニック・ペダルベースであるDの上で、同主短調からの借用和音であるGm(実際には6thを付加。7thより切なくなる気がします)との2コードだけで展開、ごくシンプルな音のみをつかうことで素朴さを表現してみましたが、テンポが遅いゆえに退屈になりすぎるのを避けるために、メロディに、4th(=11th)、9thに加えることで、若干の柔らか味、膨らみが加わったかと思います。

一転、後半にはダイアトニック環境で言えば同主転調、モードで説明すれば同軸移行というモーダル・インターチェンジで転調。さらに音域を落とすことで、ガラっと世界感を変えました。コードを付けると、「B♭△7(#11)」、「Am7(♭13)」「Gm7(9、11)」等の一見複雑なテンションが出てきますが、トップノートに使用していることからも判るように、これらのテンションは全て、あくまでメロディ先導型です。

この同主短調の重み、霧とも靄(もや)ともいえない空気感、緊張感の中で、3段目の4小節目4拍目に一瞬だけ出てくる「A7」。これは解釈するなら、この一瞬だけモードがハーモニック・マイナーになったとも取れますが、僕は同主長調(元の調ですね)のドミナントと解釈します。暗い霧の海の中で一瞬の息継ぎをするようにその雲間から力強く顔を覗かせる、ような力強い印象を持ちます。しかし直後、また重く、暗い短調の海に沈んでしまうのですが、4段目4小節目の「C7(6,9)」で、突然の光明のような柔らかな響きに救われたように感じられます。これはその前の「Gm7(9,11)」からのⅡ-Ⅴモーションと取れば、その流れをスムーズなものとして捉えることができます。

そして、元の調であるD△に再度転調するのですが、ここでもリタルダンドしながらの「sus4」を上方音形で挟むことで、柔らかなクッションにするとともに、期待、再生をイメージさせ、最後は、一番音域を広く取ったD△で終止します。この5thをオミットしたシンプルかつストレートな響きは、ゴスペル、教会音楽のような荘厳かつ力強い響きをイメージさせ、次の「青」への足掛かりとしたものです。

---以上---

なーんてね 。これ全~部、後付け(笑)。まぁ今書きながら、同時分析したようなものですわ。

。これ全~部、後付け(笑)。まぁ今書きながら、同時分析したようなものですわ。

例えばクラシック(や、ジャズ、ポップス)の曲の解釈本ってもの凄く沢山あるけど、結構こんなようなモノもあったりしますよ(笑)。作った本人は、全然そんな難しいことなんて、考えてなかったりすることの方が多いと思うんですけどね(笑)。ま、理論分析なんて、そんなものですよね。昨日の絵を見せて、「この絵な感じです」で終わりのような気もします。あー、音楽って面白いなぁ(笑)。

まぁ、公の場でこのメロディを弾くことは、もうたぶん無いと思うので、せっかくですのでまたちょっと語ってみちゃいました(笑)。

ってゆーか、この譜面を書いた人は、音部記号(ト音記号、へ音記号)も書き忘れてるし、拍子も書いてありませんね。実に、適当な譜面です。実に適当でおっちょこ・・・な人が書いたと思われます。って僕だ(笑)。すいません、拍子は「4/4」でっす。

ではー。