お陰様で、今日の安全リハーサル二日目も、無事に終了いたしました。

それにしても、玉置さんの歌は、ほんとうに凄いです。

普通、どの楽器であれ、パートであれ、リハーサルでは「本番でこれが出来ればばっちりだー」というのが、まあ普通の感覚だと思うのです。

が、玉置さんの歌に関しては「えーっ、今、それ出しちゃうんですか!?」みたいな、凄いのが、バンバン出て来ます。

出来ることなら、もう、リハーサルから全部レコーディングしておいた方がいいんじゃないの、って位。

先日のアマデウスの話ではないですが、

何をやっても、音楽。

そして、いつもパーフェクト(あるいは、それ以上)。

考えてみましたら、歌詞を飛ばしたり、間違ったり、はあるとしても・・・

玉置さんが音程を外したとか、歌のリズムがヨレた、なんてのは、今まで一度も聴いたことがないです。

こんなことって、ありでしょうか。

こんな人って、いるでしょうか。

・・・凄すぎです。

きっと韓国の方々も、ぶっとびますよ

。

。

----------------

さて、頂きましたコメント受け、ここからは、昨日の続きをば

。

。

あまりマニアックになり過ぎないように気をつけつつ (笑)、でもどうしても書いておきたいことがあります

(笑)、でもどうしても書いておきたいことがあります

。

。

もともとハモンド・オルガンは、いわゆる教会にある、あのパイプオルガンの代用品として作られたものでして、

ドローバーは、パイプオルガンの周りについている、あのツマミと同じ役目をするものです。

パイプオルガンでは「ストップ」といい、ハモンド・オルガンでは、ドローバーといいますが、「音色を作るためのツマミ」という機能は同じです 。

。

また、ハモンド・オルガンは「電子オルガンの元祖」なのか、という点につきましては、

ある意味では正解なのですが 、ある意味では違うのです

、ある意味では違うのです

。

。

電子オルガンでは、まず有名なエレクトーン思い浮かぶかと思います。

ちなみに、「エレクトーン」とは、ヤマハの電子オルガンの商品名です。

河合では「ドリマトーン」、松下電器(現パナソニック)の「テクニトーン」、ローランドでは「ミュージック・アトリエ」などがありますが、これらは全て、電子オルガンで、見た目も似ています(おそらく、知らなければ全部「エレクトーンだね」と言ってしまうかもしれません)。

これらの形状であります、「二弾鍵盤+足鍵盤+ボリュームペダル」ですが、これの大元は、勿論、パイプオルガンなわけですが、

実際に家庭用なコンパクトなものとして(といっても200キロとかありますけどね(笑))、1930年代に製品化された「ハモンド・オルガン」だったのです。

エレクトーンの初代機種の「D-1」の製品化は1959年ですから、当然、ハモンド・オルガンがベーシックにあったのです。

実際に、開発者、技術者が米ハモンド社に派遣されて、そのノウハウで、エレクトーンの開発が行われたのです。

ということで、ハモンド・オルガンが電子オルガンの元祖である、というのは正解なのです。

なのですが、

・・・どうしても、ここだけは、覚えておいて頂きたい、という相違点がございます

。

。

ハモンドオルガンは、“電子”オルガンではなくて、“電気”オルガン、なのです 。

。

電気は使っておりますが 、電子は使っていないのです

、電子は使っていないのです

。

。

ハモンドオルガンは、電子楽器ではなくて、“電気楽器”なのです。

コンピューター等で使われるICチップ等は、一切、搭載されていないのです。

ちょっと横道にそれますが、これと同様の違いに、“電気ピアノ”と“電子ピアノ”の違いもあります。

僕も持っていますが、例えばCP80は電気ピアノ(エレクトリック・ピアノ)といいまして、いわゆる電子ピアノ(エレクトロニック・ピアノ)とは、違うものです。

エレクトリックと、エレクトロニックの違いは、音にも明確に表れます。

この違いを、何かほかのものに例えるなら・・・

CG(コンピューターグラフィック)のアニメと、1秒間に何コマとという、手書きでセルを書いて作るアニメーションとの違いであったり、

あるいは、プレイステーションなどのゲーム機と、ブリキとゼンマイで作られたおもちゃの違いであったり・・・。

発音機構そのものも、電子で出しているのではなく、鍵盤一つひとつに(正確にはドローバーひとつひとつ)に対応した金属製の歯車を回転させて(回転させるのには電気モーターの力を使います)、

その音を、コイルを巻いたピックアップ(エレキギターのピックアップのようなもの)で拾って、音を作り出しているのがハモンドオルガンの発音方式なのです(この歯車のことを、トーンホイール、と言います。)

WikiPedia「エレクトーン」の項より抜粋

「黎明期の電子オルガンは、ハモンドオルガンが機械的にトーンを発生させていた。

日本楽器(1987年にヤマハへ社名変更)は技術者をアメリカなどへ派遣させ、トランジスタを使用した純電子式のトーン・ジェネレータを採用した電子オルガンの開発に着手した。

電子発信機ではパイプ・オルガンのように、いくつもの音を合成して多彩な音を出すことはコストとスペースの関係で無理があった。

そこで電子オルガンメーカーは、初めから倍音を多く含んだ波形の音を発生させ、フィルターで音色を変化させるという手法を採用せざるを得なかった」

このような経緯。理由があり、ハモンドオルガン以外は、電子発音方式を採用しているのです。

それゆえ・・・、昔の機械式のハモンドオルガンは、同じ型番(C-3とか、B-3とか、L-100とか)であっても、一台、一台、音が全部違います。

物理的に作ってますので、それぞれ微妙な、時には、結構な差が出るのです。

実際、「この鍵盤の音は同じだけど、隣のは違う」というように、鍵盤ひとつひとつでも音が違うので、

厚見さんのC-3と、ジョンロードのC-3も違うおとがしますし、勿論、僕の海月(元はC-3です)も、違う音がします。

これは、感覚的なものではなくて、機械的なことですので、おそらく、素人の方が聴いても、静かな場所で、並べて聴き比べたら、きっとわかるくらい違います。

ヴァイオリンや、アコースティックギターや、生ピアノと同じように、

ハモンドオルガンには、一台一台に、「個性」があるんです。

電子オルガンは、基本的にコンピューターで音を作っているので、全部、同じ音がするはずです。

僕たち、ハモンドが大好きな人間(要するに、マニアックな困った人たち(笑))は、この違いを明確に考えております。

また、ハモンド・オルガンは「電子オルガンの元祖」なのか、という点につきまして、

“ある意味では違う”、と申しあげておきたい点なのです

。

。

時代は流れ、トーンホイール方式のハモンド・オルガンは、そのコスト面の事などから、1974年を最後に作られなくなってしまいました(僕の海月の元になっているC-3は1958年製です)。

その後のハモンド・オルガンは、電子式です。

Wikipediaハモンドオルガンの項より抜粋

「現在ハモンドオルガンの商標を持っているハモンドスズキ(Hammond-Suzuki)の製品はビンテージのB-3のトーンホイール一つ一つからサンプリングした音を使用しており、他社のものは物理モデル音源を用いて再現しているものが多い。

これらのオルガンは「クローンホイール(Clonewheel)」と呼ばれている。しかしながら、旧式のトーンホイールから生み出される深みのある太い音は、現在の技術で完全に代替出来ているとは言い難い。

このため、今でもビンテージのハモンドオルガンを買い求める演奏家は多い。」

実際、電気式(機械式=トーンホイール式)と、電子式のハモンドの音は、どのくらい違うのかと申しますと・・・、

もう、全然違うんです。

普通のラーメンと、カップラーメンくらい違います。

・・・カップラーメンと言っては可愛そうですね(←自分で言ったくせに

)。

)。

カップラーメンも美味しいですしね。

でも、メーカーさんだって、分かっているのです。

どうにか「昔のトーンホイールの音を超えられないか」と日夜、研究しているんです。

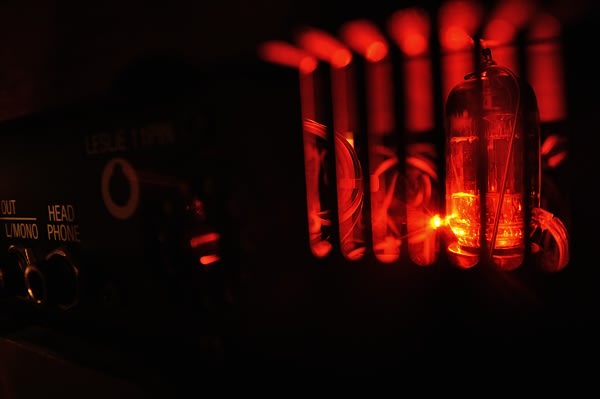

その試しみの一つとして、アンプ部分(音を増幅する部分)に、トランジスタではなくて、あえて昔ながらの“真空管”を使って、音をまろやかに歪ませる機構を搭載しているんです。

トップの写真は、僕が今ステージで使っている、ハモンドXK-3cの裏面のスリットから見える、真空管の写真です。

・・・あとは、演奏者の気合で、良い演奏で、ハモンドの音を、よく聴こえるようにするしかないのです

。

。

あの、男が4人いなければ、持ち上げることもできない、ツルツルなのに120キロもある海月を持ち出す以外には(笑)。

実際、重たくて、おいそれとは持ち出せないんですよ・・・。

僕が持って行っても、今度は、毎日それを管理、移動、セッティングするスタッフさんも大変ですしね。

海月はツルツルしてて重たいのに、持ち手が一切ありませんからね

。

。

万が一落としたら、ボディが割れて一巻の終わりですし、そうでなくても、ぶつけたり、何かで擦ってしまうのも、きっとスタッフさんとしても嫌でしょう

、。

、。

その点では、改造前の木製のC-3のままの方が、はるかに気を遣わなくてすみます。傷なんて、味であったり、勲章になりますしね。

海月は・・・そこが難しい。

なので、普段のツアーなどで、持ち歩いていないのです

(これほんと)。

(これほんと)。

僕は、・・・大変なものを作ってしまったわけです(笑)。

でも、いつか、きっと、という夢は諦めておりませんよ

。

。

どこかでお見かけになった際には、「あ、やりやがったな」と笑って頂き、そして、出来るならスタッフさんたちに、

「これはこれは、お疲れさんですねえ・・・(川村ケンのわがままに付き合って・・・)」と、一声、いたわりの声をかけてやってください (笑)。

(笑)。

それでは、

クラゲの冷菜でも食べて、夢を育んでおきましょう

。

。

ではー。