【iPS細胞と小惑星探査機「はやぶさ」偉業を成し遂げた2人の対談や講演】

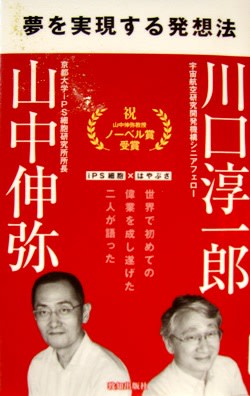

昨年12月にノーベル賞を受賞した山中伸弥・京都大学iPS細胞研究所所長(50)と、小惑星探査機「はやぶさ」プロジェクトを統括した川口淳一郎・宇宙航空研究開発機構(JAXA)シニアフェロー(57)の2人の対談や講演などを収録。3章構成で、第1章と第3章はそれぞれの「若き世代へのメッセージ」とし、その間の第2章に対談を挟む。

第1章は「未来の扉をひらく鍵―二度の挫折から生まれたノーベル賞」。大学卒業後、研修医になった山中氏は自ら認めるように不器用なことから、2人の指導医から「山中」と呼んでもらえず、ずっと「ジャマナカ」と呼ばれていたそうだ。外科医に向いていないのではないか。それが最初の挫折。

臨床医を断念し研究医となって米国に渡るが、帰国して2度目の挫折を味わう。日米では研究環境が大きく異なり、帰国後は「実験に使う何百匹のマウスに餌をやり、糞の掃除をするだけで1日の大半が終わってしまう」。次第に気力を失うが、たまたま奈良先端科学技術大学院大学に採用され、ここで始めた研究がiPS細胞へつながっていく。

2010年の京大iPS細胞研究所の設立当初、山中氏はこの10年に達成すべき目標を掲げた。「あと8年間で医療応用をいかに実現し、患者さんのところまで持っていくことができるか、これからの8年間はまさに正念場」。だが医療応用は思いのほか早いスピードで進み始めているようだ。今年7月には目の難病、加齢黄斑変性症患者への臨床研究が国から正式に承認された。

第3章は「自らの塔を建てよ―『はやぶさ』はなぜ世界初を実現できたか」。川口氏は「どんなに不可能に思えても、絶対に『できない』とは口にしない。『時間的に無理だ』とか『予算が足りない』といった愚痴や不満も言わない」という。また「よく『機が熟す』というが、『機は熟すものではない』というのが私の持論。要するに『機』が来るか来ないかは、その人の能力を示すバロメーターと言えるかもしれない」とも指摘する。

「高い塔を建ててみなければ、新たな水平線は見えない」という持論も展開する。その原点は子どもの頃、父からよく聞かされた言葉「足下ばかりみるんじゃない、時には顔を上げて上を見ろ」。何度も地球帰還が危ぶまれた「はやぶさ」は、7年の歳月の末に無事帰還を遂げた。その教訓から「大切なのは誰もやったことがないことに挑戦すること。そして常に新しいことを探すこと」と若者に訴える。2014年度には「はやぶさ2」が打ち上げられる。

第2章対談のタイトルは「道はこうして拓けた―世紀の偉業を成し得たもの」。川口氏はその中でも「チャレンジを疎かにすると、進むべき未来へのビジョンを誤ることにもなりかねない。科学者の使命はその境界に立ってフロンティアを拓くこと、人類の活動領域を拡大するという一念を持ち、新たな道を拓いていくこと」と話す。

山中氏は「(米国の研究所の)恩師から『VW』という言葉を教わった。ビジョンのVとワークハードのWの頭文字。長期的な展望としっかりした目標を持ち、懸命に努力を重ねればその一念は必ず叶う」と指摘する。山中氏はiPS細胞について「ただそれは、独創的じゃない実験を行った結果、予想もしなかった結果が生まれ、そのまた次の実験が予想もしない結果を生んだ、ということだけで」と謙虚に話す。その姿勢から、改めて「実るほど頭を垂れる稲穂かな」という諺を思い起こさせられた。