【奈良・神野山の山腹にある県指定の名勝、21日まで】

黒々とした巨岩怪石が平均幅25m、長さ650mにわたって累々と谷を埋め尽くす鍋倉渓(奈良県山添村)。その不思議な景観から県の名勝に指定されている。「古代人が天の川を地上に映したものではないか」。いつからか、こんなことも言われてきた。その鍋倉渓でいまライトアップが行われている。題して「地上の天の川」(21日まで)。日が沈むと250基のソーラーライトが次第に明るさを増し幻想的な世界を作り上げた。

鍋倉渓は神野山(こうのやま)の山腹にある。県立月ケ瀬神野山自然公園の一角。黒い岩が連なる光景はまるで溶岩のよう。10年近く前、初めてこの異様な光景を目にした時の驚きが蘇ってきた。「鍋倉」の地名は黒くすすけたような岩の色が、鍋の底を連想させることから付いたらしい。伏流水は「鍋倉渓湧水」として県から名水「やまとの水」に選定されている。

鍋倉渓には天狗伝説が伝わる。神野山の天狗と伊賀の青葉山の天狗が喧嘩して岩を投げ合った。鍋倉渓の岩は伊賀の天狗が投げたものというわけだ。火山の溶岩が流れ出して固まったのでは、という見方もある。だが、有力なのは風化説。神野山は火成岩の1種、角閃斑糲(はんれい)岩という深成岩でできている。その岩質が非常に硬いため風化に耐えて残り、谷底に自然に移動して集まったという。

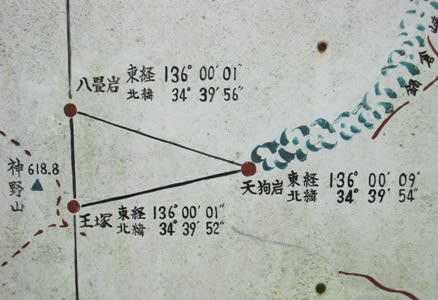

一方で「山添村いわくら文化研究会」は、古代人が築いた巨石構造物で天の川を地上に映したものではないかとみる。神野山山頂や鍋倉渓のそばには巨石の天狗岩、八畳岩、王塚があり、この3つをつなぐと「夏の大三角」のわし座のアルタイル(牽牛星)、こと座のベガ(織女星)、はくちょう座のデネブにぴったり重なり合うという(下の図)。「天空の星と地上の岩が一致する七夕の頃、天上の神が降臨すると考えられた。その儀式の場だったのかもしれない」。

そんなロマンあふれた「古代たなばた信仰」から、このライトアップも数年前から始まった。午後6時半すぎ次第に薄闇が迫ってくると、ソーラーライトも少しずつ明るくなってきた。やって来た人は数えるほど、周りの木々からヒグラシの鳴き声だけが響く。7時を過ぎライトが明るさを増すと、森閑とした森の中に幻想的な天の川が浮かび上がってきた。無数の蛍が草むらに止まっているようにも見えた。