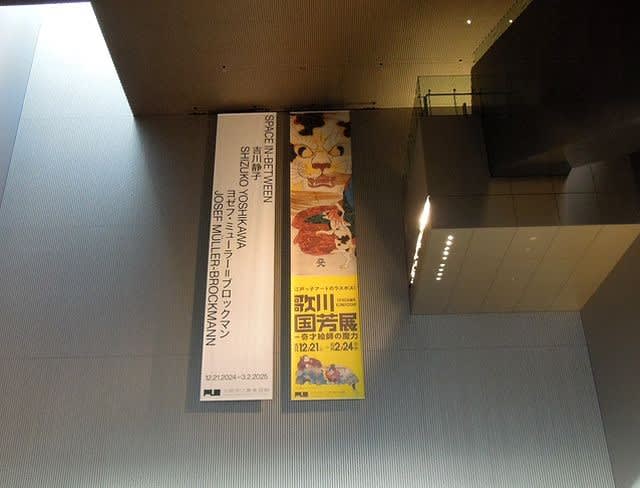

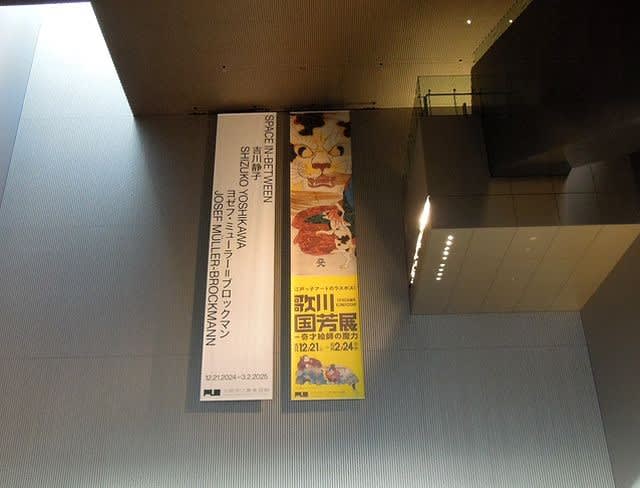

2013年6月に大阪歴史博物館で開催された

「特別展 あやしい絵展」へ行った時から

「歌川国芳展」が開催されるのを楽しみにしていました。

あれから12年経ちましたが・・・

大阪中之島美術館で開催されると知り行ってきました。

大阪中之島美術館を守る猫

21世紀に羽ばたく『シップス・キャット(ミューズ)』

混むだろうと思い早い時間に行ったのですが

もう~こんなに並んでいます。

でも、少し並んだだけで会場の4階へ

楽しみにしていた「歌川国芳展」です。(^^♪

幾つかの作品は写真OKだと教えて頂きました。

●39 「坂田怪童丸」

現在は金太郎の名で親しまれていますが

江戸時代には正徳2年(1712)、近松門左衛門の浄瑠璃では

怪童丸とされ、怪童丸の名が用いられることが多い。

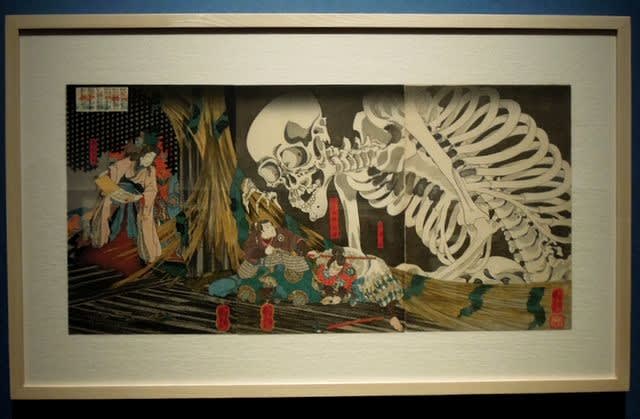

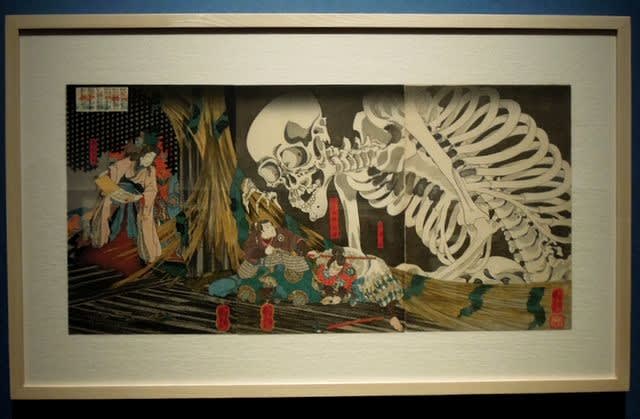

●65 「相馬の古内裏(そうまのこだいり)」

相馬の古内裏は、相馬小次郎こと平将門が下総国に建てた屋敷で、将門の乱の際に荒れ果ててしまっていた廃屋。

妖術を授かった将門の遺児滝夜叉姫と良門は、父の遺志を継いでこの廃屋に仲間を募り、やがて妖怪が出没するようになる。

それを知った源頼信の家臣、大宅太郎光国は妖怪を退治してその陰謀を阻止する。原作では複数の骸骨が現れるが、国芳はこれを巨大な一体の骸骨に置き換えています。

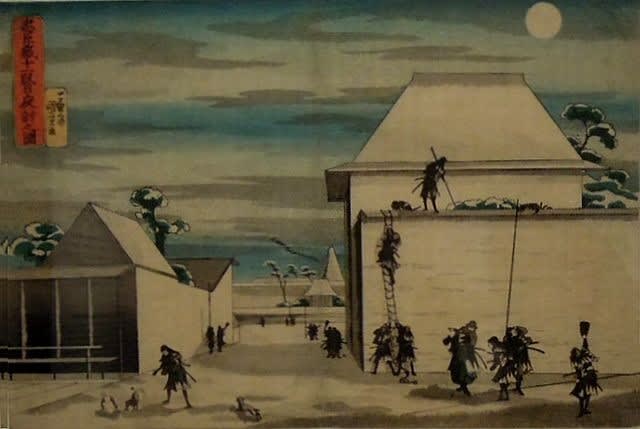

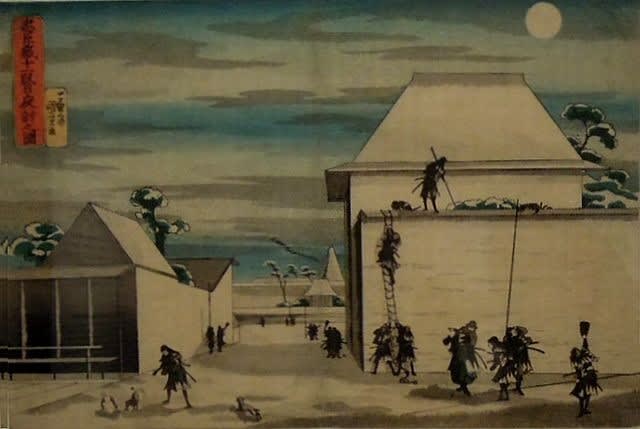

●214 「忠臣蔵十一段目夜討之図」

夜に紛れ、吉良邸へと討ち入る赤穂浪士です。

ほぼモノクロームで描かれた吉良邸と浪士たち。

本図は、ニューホフ著「東西海陸紀行」の

銅板画挿絵を元にしたとされています

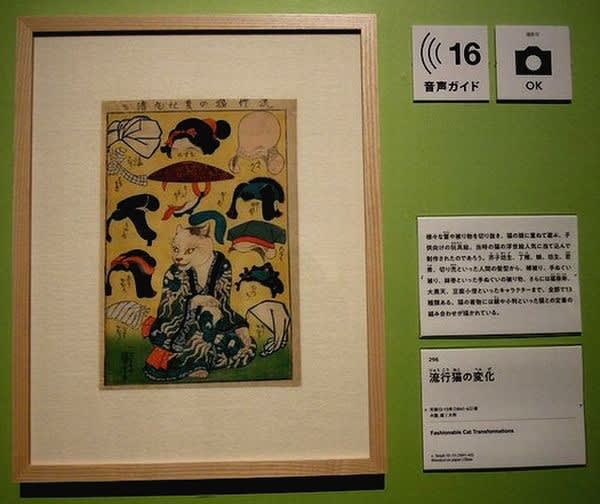

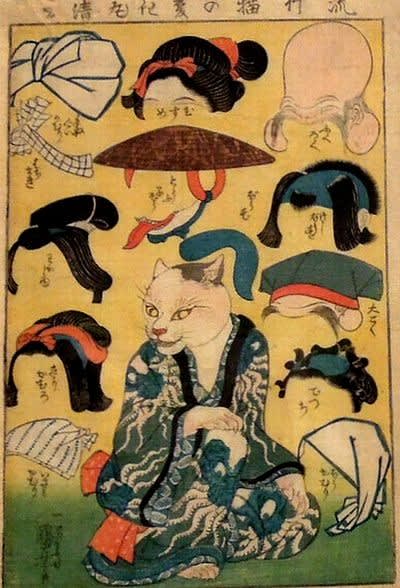

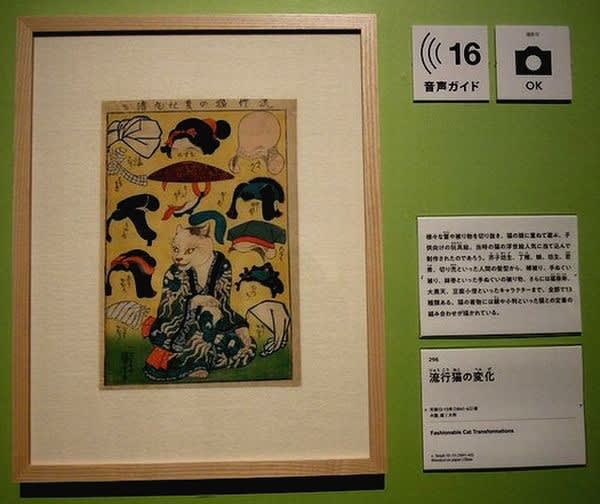

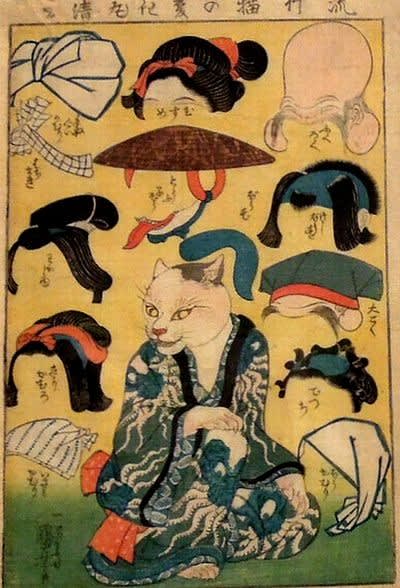

●296 「流行猫の変化」

様々な鬘や被り物を切り抜き猫の頭に重ねて遊ぶ、子供向けの玩具絵。当時の猫の浮世絵人気に当て込んで制作されたのでしょう。

人間の髪型から、頬被り、手ぬぐいの被り物、さらには福禄寿、大黒天、豆腐小僧といったキャラクターまで全部で13種類。猫の着物には鯖や小判といった猫の定番の組み合わせが描かれています。

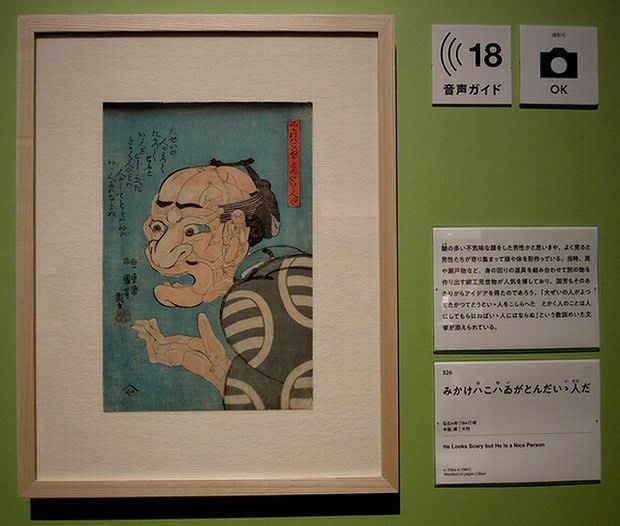

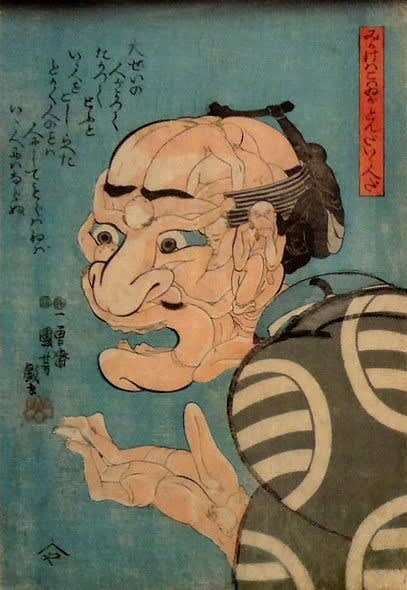

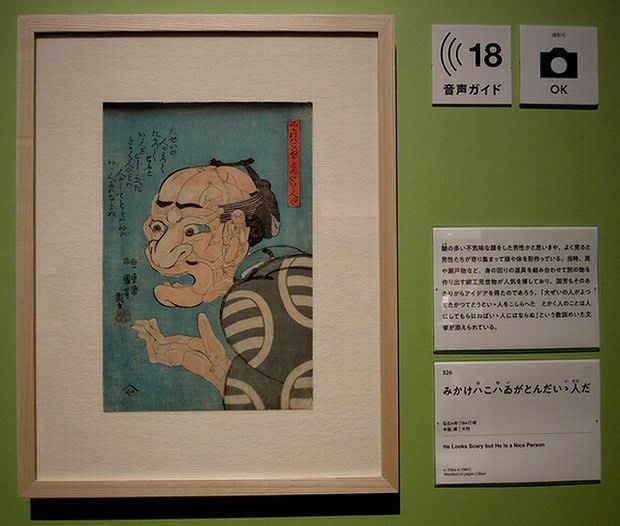

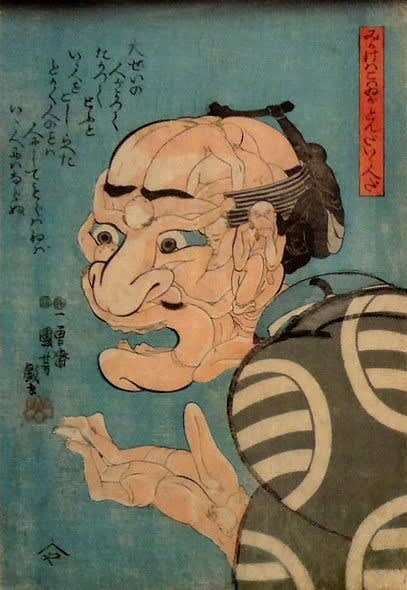

326 「みかけハこハゐがとんだいい人だ」

見かけは怖いがとんだ良い人だ

15人の男性が体を使って顔や手などを表現しています。

当時、貝や瀬戸物など、身の回りの道具を組み合わせて別の物を作り出す細工見世物が人気を博しており、国芳もそのあたりからアイデアを得たのであろう。

「大ぜいの人がよってたかってとうといゝ人をこしらへた とかく人のことは人にしてもらはねばいゝ人にはならぬ」という教訓めいた文章が添えられています。

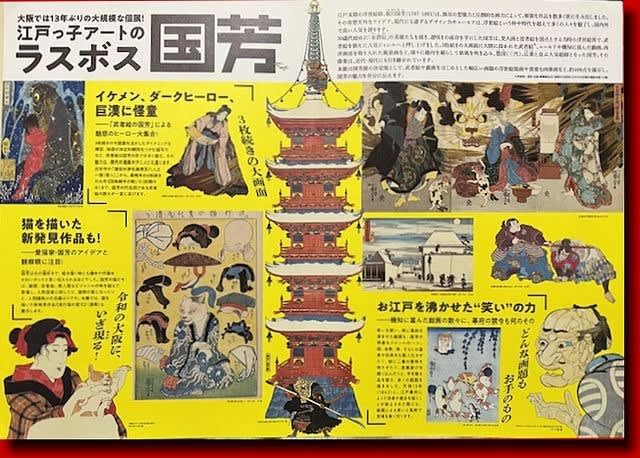

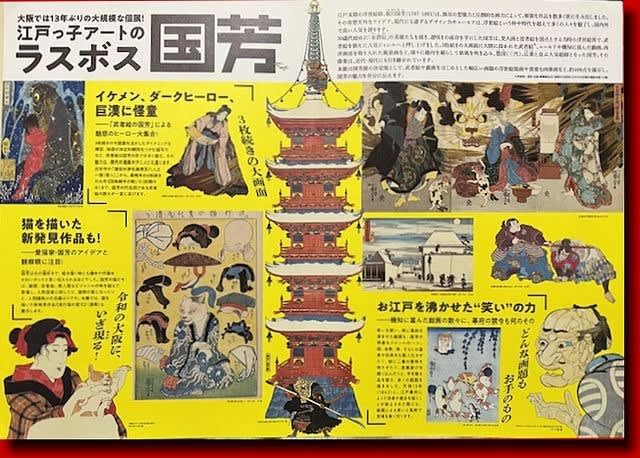

江戸末期の浮世絵師、歌川国芳展(1797ー1861)

国芳が12歳の頃に描いた鍾馗図が、初代歌川豊国の目に止まり豊国門に入る。風景画・武者絵・風刺画などざまざまなジャンルを描きお江戸を沸かせ、豊国(三代)、広重と並ぶ人気絵師になりました。

大阪では13年ぶりの「歌川国芳展」

帰る時にも来た時と同じく多くの人が並んでいました。

「特別展 あやしい絵展」へ行った時から

「歌川国芳展」が開催されるのを楽しみにしていました。

あれから12年経ちましたが・・・

大阪中之島美術館で開催されると知り行ってきました。

大阪中之島美術館を守る猫

21世紀に羽ばたく『シップス・キャット(ミューズ)』

混むだろうと思い早い時間に行ったのですが

もう~こんなに並んでいます。

でも、少し並んだだけで会場の4階へ

楽しみにしていた「歌川国芳展」です。(^^♪

幾つかの作品は写真OKだと教えて頂きました。

●39 「坂田怪童丸」

現在は金太郎の名で親しまれていますが

江戸時代には正徳2年(1712)、近松門左衛門の浄瑠璃では

怪童丸とされ、怪童丸の名が用いられることが多い。

●65 「相馬の古内裏(そうまのこだいり)」

相馬の古内裏は、相馬小次郎こと平将門が下総国に建てた屋敷で、将門の乱の際に荒れ果ててしまっていた廃屋。

妖術を授かった将門の遺児滝夜叉姫と良門は、父の遺志を継いでこの廃屋に仲間を募り、やがて妖怪が出没するようになる。

それを知った源頼信の家臣、大宅太郎光国は妖怪を退治してその陰謀を阻止する。原作では複数の骸骨が現れるが、国芳はこれを巨大な一体の骸骨に置き換えています。

●214 「忠臣蔵十一段目夜討之図」

夜に紛れ、吉良邸へと討ち入る赤穂浪士です。

ほぼモノクロームで描かれた吉良邸と浪士たち。

本図は、ニューホフ著「東西海陸紀行」の

銅板画挿絵を元にしたとされています

●296 「流行猫の変化」

様々な鬘や被り物を切り抜き猫の頭に重ねて遊ぶ、子供向けの玩具絵。当時の猫の浮世絵人気に当て込んで制作されたのでしょう。

人間の髪型から、頬被り、手ぬぐいの被り物、さらには福禄寿、大黒天、豆腐小僧といったキャラクターまで全部で13種類。猫の着物には鯖や小判といった猫の定番の組み合わせが描かれています。

326 「みかけハこハゐがとんだいい人だ」

見かけは怖いがとんだ良い人だ

15人の男性が体を使って顔や手などを表現しています。

当時、貝や瀬戸物など、身の回りの道具を組み合わせて別の物を作り出す細工見世物が人気を博しており、国芳もそのあたりからアイデアを得たのであろう。

「大ぜいの人がよってたかってとうといゝ人をこしらへた とかく人のことは人にしてもらはねばいゝ人にはならぬ」という教訓めいた文章が添えられています。

江戸末期の浮世絵師、歌川国芳展(1797ー1861)

国芳が12歳の頃に描いた鍾馗図が、初代歌川豊国の目に止まり豊国門に入る。風景画・武者絵・風刺画などざまざまなジャンルを描きお江戸を沸かせ、豊国(三代)、広重と並ぶ人気絵師になりました。

大阪では13年ぶりの「歌川国芳展」

帰る時にも来た時と同じく多くの人が並んでいました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます