過去3回中止となっていた「天神まつり」が、4年ぶりの2月25日(土) ~26日(日)に開催されるので25日に行ってきました。

5時前ですが、明るくなりましたね。(^^♪

高槻市・上宮天満宮は

JR高槻駅から、北約700mに鎮座しています。

駅北口から宮社へ続く道には屋台がずらりと並び

右側には、植木市も・・・

立派な五葉松、沈丁花などと種類も多いですが

あまり見ることが無かった「馬酔木(あせび)」も。

これは「琉球アセビ」です。

一の鳥居

西国街道沿いの参道入口に立っています。

JR高槻駅から石鳥居へつづく参道はかつて松並木が続き

天神の馬場と呼ばれていました。

天正10年(1582)山崎合戦の際では

秀吉が本陣をおいたといわれています。

左側は車道です。

二の鳥居と参拝所

階段を上がり「二の鳥居」に向かいます。

天神まつりは、地元では「てんじんさん」の愛称で親しまれる菅原道真公を祀った上宮天満宮の恒例行事です。

三柱山門

道真公の命日にあわせて毎年2月25日、26日に開催され

高槻の冬の風物詩となっています。

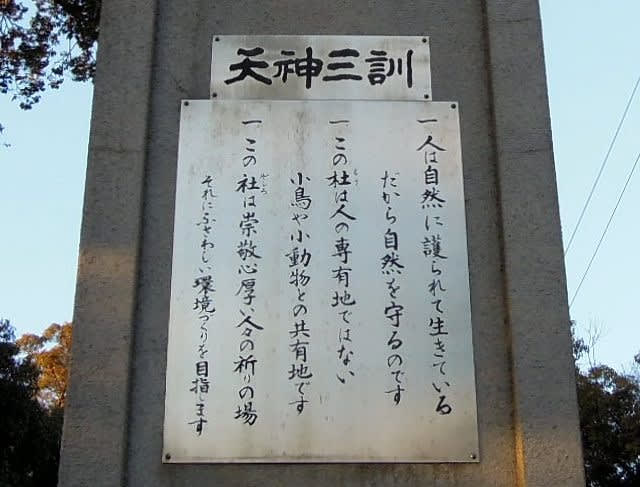

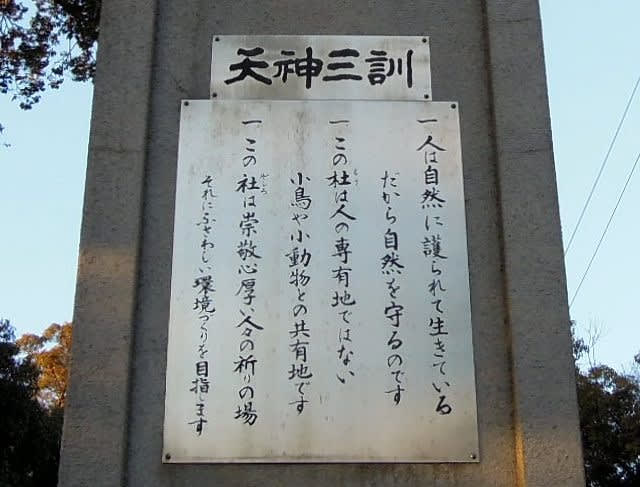

天神三訓

この自然を守っていきたいですね。

山門の下で、驚くことがありました!

それは「kikoさん」と女性から声をかけられたのですが、マスクをしていることもあり戸惑っていると「kikoさんでしょう」

長年お会いすることが無かったので、初めは分からなかったのですが 今は、ブログで繋がっているSeraさんでした!

天神まつりに行こうと思ったときに、何故かSeraさんをお誘いしたいと思ったのですが、急なことでもあり行く時間も決めていない状態なので連絡はしませんでした。

彼女が言われるのには「石段を上がってきたら横にkikoさんがいたの。」これは天神さんが合わせて下さったのかと思い驚きましたが、お会いできて嬉しかったです。(^^♪

三柱山門をくぐると、参道の両側に屋台が並んでいます。

参道の屋台から離れた右側には

小さな子供たちが遊ぶ姿もあります。

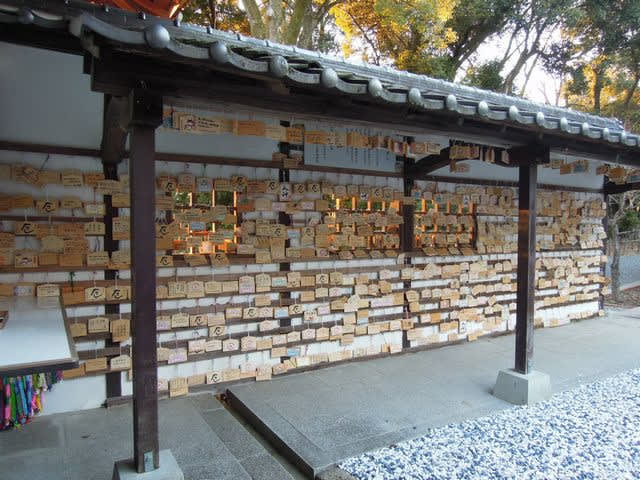

左には「神輿庫」があります。

これは初めて見ましたが、改修されたそうです。

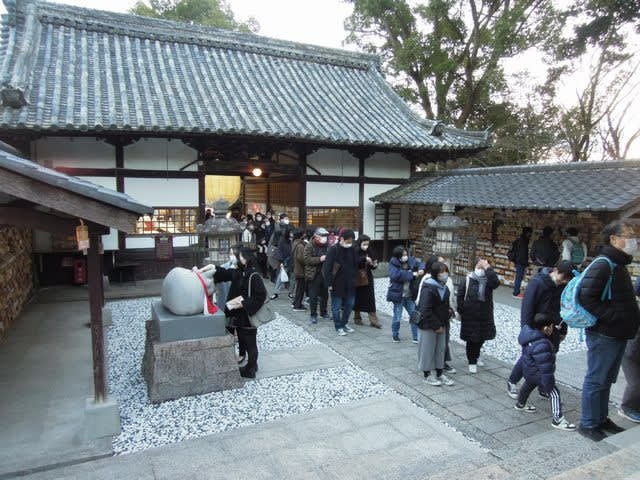

この中に入ると本殿が正面にあります。

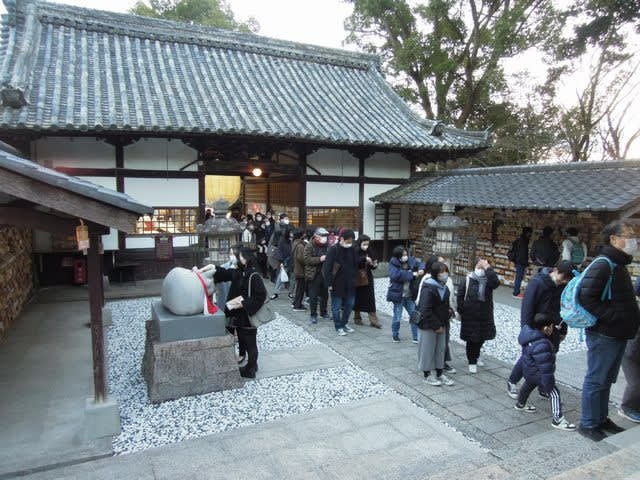

お参りする方たちが列をなしています。

本殿前

「日神山(ひるがみやま)」と呼ばれる丘の上に鎮座しており、元々は後述の式内社「野身神社」が鎮座しており、土師氏の祖神を祀っていたと伝えられています。また『倭名類聚抄』に記載されている摂津国島上郡の「濃味郷」は当地付近と考えられています。

西拝殿

社伝によれば、正暦四年(993年)に太宰府に左遷されて憤死し怨霊と化した菅原道真を慰めるために正一位左大臣を賜う詔を出し、その勅使として菅原為理が太宰府へ赴いて御霊代などを奉じたその帰途、当地の領主の館に宿泊し、いざ出立しようとした際に輿が動かず、これは道真の霊の先祖と共に留まりたいとする意向だとして社殿を建立したのが創建だと伝えられています。

東拝殿

菅原道真をはじめとする菅原氏は土師氏から出た氏族であり、この地に鎮座していた野身神社が土師氏の祖神を祀る神社であった縁で、当時怨霊として猛威を振るっていた菅原道真が当地に祀られたことが窺えます。

現在の御祭神は「菅原道真命」を主祭神とし

「武日照命」「野見宿禰命」を配祀しています。

野見宿禰命は元々は野身神社の御祭神で土師氏の祖神あり

武日照命は野見宿禰命の子です。

江戸時代には高槻城主永井直清が

拝殿や石鳥居を建てたと伝えられます。

創建1050年以上の古社。

旧本殿は平成8年(1996年)11月に焼失、現在の本殿は平成14年(2002年)12月に日本で初めての竹で作られた珍しいもので、屋根は半割竹材、側壁や丸柱は竹の集層材と可能な限り竹材が使用されています。

本殿から見た「右拝殿と左拝殿」です。

お参りされる人たちが途切れることはありませんので

私は別の日にお参りさせていただきます。(^^ゞ

長くなりましたが、梅の花でも知られる天神さんなので

本殿の東にある梅林へ行きます。

5時前ですが、明るくなりましたね。(^^♪

高槻市・上宮天満宮は

JR高槻駅から、北約700mに鎮座しています。

駅北口から宮社へ続く道には屋台がずらりと並び

右側には、植木市も・・・

立派な五葉松、沈丁花などと種類も多いですが

あまり見ることが無かった「馬酔木(あせび)」も。

これは「琉球アセビ」です。

一の鳥居

西国街道沿いの参道入口に立っています。

JR高槻駅から石鳥居へつづく参道はかつて松並木が続き

天神の馬場と呼ばれていました。

天正10年(1582)山崎合戦の際では

秀吉が本陣をおいたといわれています。

左側は車道です。

二の鳥居と参拝所

階段を上がり「二の鳥居」に向かいます。

天神まつりは、地元では「てんじんさん」の愛称で親しまれる菅原道真公を祀った上宮天満宮の恒例行事です。

三柱山門

道真公の命日にあわせて毎年2月25日、26日に開催され

高槻の冬の風物詩となっています。

天神三訓

この自然を守っていきたいですね。

山門の下で、驚くことがありました!

それは「kikoさん」と女性から声をかけられたのですが、マスクをしていることもあり戸惑っていると「kikoさんでしょう」

長年お会いすることが無かったので、初めは分からなかったのですが 今は、ブログで繋がっているSeraさんでした!

天神まつりに行こうと思ったときに、何故かSeraさんをお誘いしたいと思ったのですが、急なことでもあり行く時間も決めていない状態なので連絡はしませんでした。

彼女が言われるのには「石段を上がってきたら横にkikoさんがいたの。」これは天神さんが合わせて下さったのかと思い驚きましたが、お会いできて嬉しかったです。(^^♪

三柱山門をくぐると、参道の両側に屋台が並んでいます。

参道の屋台から離れた右側には

小さな子供たちが遊ぶ姿もあります。

左には「神輿庫」があります。

これは初めて見ましたが、改修されたそうです。

この中に入ると本殿が正面にあります。

お参りする方たちが列をなしています。

本殿前

「日神山(ひるがみやま)」と呼ばれる丘の上に鎮座しており、元々は後述の式内社「野身神社」が鎮座しており、土師氏の祖神を祀っていたと伝えられています。また『倭名類聚抄』に記載されている摂津国島上郡の「濃味郷」は当地付近と考えられています。

西拝殿

社伝によれば、正暦四年(993年)に太宰府に左遷されて憤死し怨霊と化した菅原道真を慰めるために正一位左大臣を賜う詔を出し、その勅使として菅原為理が太宰府へ赴いて御霊代などを奉じたその帰途、当地の領主の館に宿泊し、いざ出立しようとした際に輿が動かず、これは道真の霊の先祖と共に留まりたいとする意向だとして社殿を建立したのが創建だと伝えられています。

東拝殿

菅原道真をはじめとする菅原氏は土師氏から出た氏族であり、この地に鎮座していた野身神社が土師氏の祖神を祀る神社であった縁で、当時怨霊として猛威を振るっていた菅原道真が当地に祀られたことが窺えます。

現在の御祭神は「菅原道真命」を主祭神とし

「武日照命」「野見宿禰命」を配祀しています。

野見宿禰命は元々は野身神社の御祭神で土師氏の祖神あり

武日照命は野見宿禰命の子です。

江戸時代には高槻城主永井直清が

拝殿や石鳥居を建てたと伝えられます。

創建1050年以上の古社。

旧本殿は平成8年(1996年)11月に焼失、現在の本殿は平成14年(2002年)12月に日本で初めての竹で作られた珍しいもので、屋根は半割竹材、側壁や丸柱は竹の集層材と可能な限り竹材が使用されています。

本殿から見た「右拝殿と左拝殿」です。

お参りされる人たちが途切れることはありませんので

私は別の日にお参りさせていただきます。(^^ゞ

長くなりましたが、梅の花でも知られる天神さんなので

本殿の東にある梅林へ行きます。

お茶をご一緒することも出来ずごめんなさい。

夕御飯をしなくてはいけなかったので。

また、暖かくなったらどこかへ行きましょうね。

春が待ち遠しいです。

声をかけて頂いて嬉しかったです!

時々、会釈されて行かれる人が居られるので

誰だったのだろうと、思うことが度々あったので

Sera さんだと分かって嬉しかったです。(^^♪

お忙しくされていると思いますが

お誘いの連絡を楽しみにお待ちしています。

コメントまで頂いてありがとうございます。

嬉しくて、こちらに伺ってみました。

なんと華やかなお祭り風景でしょう。

ちょっと落ち込んでいたのですが、見るだけで、心が晴れやかになりました😊

素敵な記事を見せてくださり、ありがとうございました🌸

どうぞお元気にお過ごしください。

「青色がほしかったバラのお話。」が目に止まり

訪問させて頂きました。

実は、お花屋さんの店先で「青いバラと虹色のバラ」を見て

ブログにアップしたばかりでした。

お時間のある時にでも「青いバラと虹色のバラ」をご覧いただきたいです。

https://blog.goo.ne.jp/kiko-kiko_2005/e/d271dc2889cabe4b9e70fb04cc1cf97e

次の日には、虹色のバラの花を作る方法もアップしています。(^^ゞ

>ちょっと落ち込んでいたのですが

まかろんさん、お元気になられた様子で良かったです。(^^♪

ご訪問、コメントありがとうございます。

また、訪問させて頂きますね。