「戦国の近江」魅力発信事業・連続講座「近江の城郭」

第1回戦国時代の湖西~田屋(たや)城

第1回 戦国時代の湖西~田屋(たや)城

お城のデータ

高島市(旧:高島郡)マキノ町森西 map:http://yahoo.jp/9Ypr7R

目標地:極楽寺

区 分:山城

標 高:310m 登城口~比高差:205m

現 状:山林

遺 構:郭・土塁・堀切・竪堀・説明碑

築城期:織豊期

築城者:饗庭命鶴丸が築城したと伝えられる。

城 主:応永年間に清原蓮廉が入り、応永年間に田屋淡路守が入った。

この城は田屋氏の詰城であり、居館は現在の長法寺館

訪城日:2015.10.18

講義「戦国時代の湖西と浅井氏」講師 仲川靖氏(滋賀県教育委員会文化財保護課)

講義「戦国時代の湖西と浅井氏」講師 仲川靖氏(滋賀県教育委員会文化財保護課)

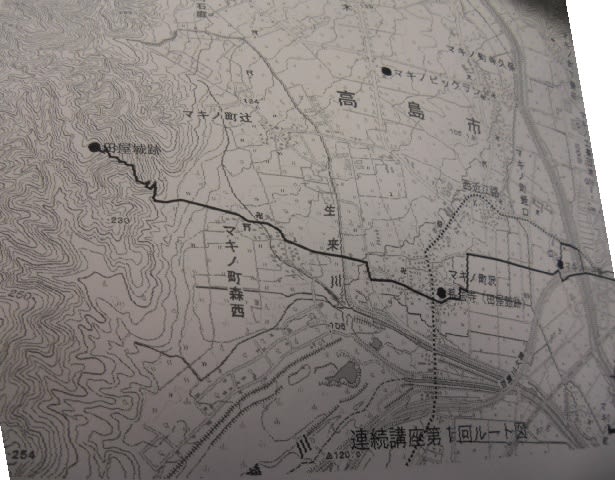

見学ルート

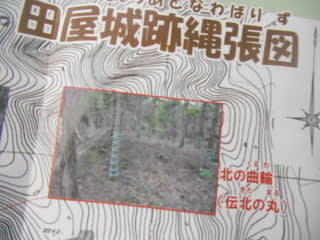

見学ルート 縄張り図

縄張り図

大處神社

大處神社

目標地:極楽寺

目標地:極楽寺

「森西の歴史とロマンの道 案内図」

「森西の歴史とロマンの道 案内図」

お城の概要

田屋城は森西集落の西に聳える標高310.1mの山に築かれている。現在はよく歩かれた堀底道が南東虎口まで続いており、城跡は展望所などが設けられて整備されている。

田屋城は少し変わった山城で、ほぼ同じ高さで土塁囲みの曲輪が五つある。主郭はこの中で一段小高くなった北奥にあり、「奥ノ丸」と呼ばれている。土塁囲みで南北に長い長方形の曲輪であるが、南側に内桝形状の虎口を設けている。北背後は大堀切で、東側面の部分は連続竪堀になっている。さらに北尾根には食い違いになった竪堀が両サイドに落ちている。

主郭の南下は少し低い谷間でここに二郭がある。この曲輪も土塁囲みであるが、東の土塁は先の主郭の桝形へ繋がる土橋のようになっている。

二郭の南に東西二つの土塁囲みの曲輪が並んでおり、西曲輪の南端から南へ伸びる尾根には二条の堀切とそれに付随する竪堀によって遮断している。東曲輪とその北東にある曲輪との間が通路となっており、その入口に桝形状の虎口がある。この虎口は西側から竪堀と土塁で防御した横矢が掛かり、北の曲輪からも土塁越しに横矢が掛かるなどなかなか堅固で、側面には竪堀が設けられて山腹の移動を防いでいる。

田屋氏(田谷氏)

森西集落にある極楽寺と大處神社の間の道を西へ進んでいくと「森西の歴史とロマンの道 案内図」という看板が出ている(地図)。この辺りに一台程車を駐めることができ、その先にある動物除けの柵を入って行くと登山道がある。

大手「重枡形虎口」

大手「重枡形虎口」

現地探訪 松下浩氏(滋賀県教育委員会文化財保護課)

現地探訪 松下浩氏(滋賀県教育委員会文化財保護課)

口の丸

口の丸

口の丸の横矢に、

口の丸の横矢に、

築城年代は定かではないが田屋山城守吉頼によって築かれたと云われる。

田屋明政は浅井亮政の娘婿であったが、田屋氏の消息は天正3年(1575年)大處神社棟札銘の田屋淡路守重頼を最後に途絶えている。

饗庭を以って氏号とする流れは、清和源氏の嫡流の一にして、源頼光を祖とする摂津、美濃源氏の分れ、所謂土岐源氏に属する氏族である。 美濃国大野郡相羽、近江国高島郡饗庭を本貫の地とする流れがあらわれ、相羽は饗庭、饗場、相場などに通じ用いられた。 近江の饗庭(饗場)も光俊の子孫であるという。

「興地志略」に近江の饗場氏は、源頼朝の近臣饗場三郎、美少年六千騎を集めた花一揆を率いた足利尊氏の側近饗場命鶴丸がこの地を領したことが比叡山延暦寺の旧記に記載されている。 以上のことなどから、鎌倉より室町に至る間、この地の領主の氏族であったことがうかがえる。 長享元年(1487年)常徳院(足利義尚将軍)江州動座着到に遠州饗庭太郎とあり、遠江国にも饗庭氏が存在していたことを知る。相羽という人が近代まで静岡県森町にいて、「今川義元の家老であったが桶狭間の戦いで敗れ、森町に逃げてきた」と口伝いにつたわっている。

又、饗庭命鶴丸は三河の人であるといい、近世、徳川幕府御家人に相場氏がある。 恐らく三河、或いは甲斐の饗庭氏より出て幕臣となったものと思われる。

マキノ【田屋】 見学会 2015.10.18

近江国高島郡は、戦国時代、近江源氏佐々木氏の流れをくむ西佐々木一族が独自の勢力を誇っていました。そうした中にあって田屋氏は浅井氏の配下として、浅井氏の湖西進出に大きな役割を果たしました。田屋氏の居城田屋城はマキノ平野の西にそびえる標高310mの稲山丘陵に位置します。今も土塁や空堀が明瞭に観察できる湖西屈指の山城の一つです。

北の丸へ

大手重枡形虎口(北ノ丸の横矢から)

主郭(奥ノ城)へ

主郭の内枡形虎口の土塁上で解説

主郭の内枡形虎口の土塁上で解説

主郭~腰曲郭~捨て曲郭へ

主郭の高土塁の裏の大堀切(南北に竪堀)

登城記念に

登城記念に

北西の土橋を持った堀切

口の丸~大手重枡形虎口~下城

登城口で点呼解散・・・お疲れ様

登城口で点呼解散・・・お疲れ様

参考資料:当日レジュメ、パンフレット【田屋城を歩く】・・・マキノ文化財保存資料館に設置

本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!

今回の講座では、田屋城跡を文化財専門職員の案内で御覧いただきます。

1.日時 平成27年10月18日(日) 9:50~16:30

JR湖西線マキノ駅集合・解散

2.場所 講義:マキノ公民館(高島市マキノ町蛭口260番地1)

現地見学:田屋城跡(高島市マキノ町森西)・田屋館跡(高島市マキノ町沢)

3.行程 JRマキノ駅→マキノ公民館(講義・昼食)・マキノ資料館(自由見学)→田屋館跡(長法寺)→田屋城跡→JRマキノ駅

全行程約10km ※急峻な山登りあり

4.主催 滋賀県教育委員会

5.協力 高島市教育委員会

6.講師 講義「戦国時代の湖西と浅井氏」 仲川靖(滋賀県教育委員会文化財保護課)

現地探訪 松下浩(滋賀県教育委員会文化財保護課)

7.定員 60名(事前申込制)

番場堀

番場堀 碑

碑

取り壊された長野家

取り壊された長野家

相谷バス停・ゲットボール場駐車場

相谷バス停・ゲットボール場駐車場 相谷バス停(標高:248m)の待合の裏から入城した

相谷バス停(標高:248m)の待合の裏から入城した

山に入る直ぐに石仏(集められた石仏)

山に入る直ぐに石仏(集められた石仏)

西側の土塁

西側の土塁

多賀そばの花が、満開でした!

多賀そばの花が、満開でした!

専光寺

専光寺

集落中央付近の食い違い道路

集落中央付近の食い違い道路

砂防ダムの西隅から、尾根筋まで直登(斜度60℃南へ北へと)した。

砂防ダムの西隅から、尾根筋まで直登(斜度60℃南へ北へと)した。

主郭頂部(登城記念にmy pole)

主郭頂部(登城記念にmy pole) テレビアンテナが、撤去されていた。

テレビアンテナが、撤去されていた。

掻揚げ土塁

掻揚げ土塁

主郭頂部から、西側・・・曲郭・低土塁が続く

主郭頂部から、西側・・・曲郭・低土塁が続く

城道に倒木が

城道に倒木が

井戸跡

井戸跡

城道を振り返る

城道を振り返る 水道タンクの裏から、城道

水道タンクの裏から、城道 この看板を左へ…城道

この看板を左へ…城道

空き家もようだが(駐車可?)

空き家もようだが(駐車可?) 相谷城山城(遠景)

相谷城山城(遠景)

国道421号から城道

国道421号から城道 丸和油脂滋賀工場

丸和油脂滋賀工場 相谷城山城(遠景)

相谷城山城(遠景)

旧八風街道

旧八風街道

淵龍山 寶珠禅寺の茅葺の本堂

淵龍山 寶珠禅寺の茅葺の本堂

集落の入口(八幡神社横)に城址碑

集落の入口(八幡神社横)に城址碑 西円寺山門

西円寺山門 本堂

本堂

創建当時に植えられたと伝わる『木斛樹』、樹齢600年。

創建当時に植えられたと伝わる『木斛樹』、樹齢600年。

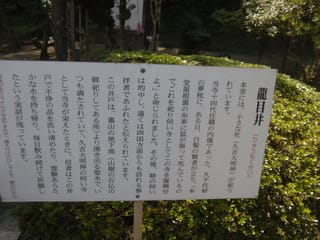

龍目井

龍目井

玉泉庭

玉泉庭

近江稲荷近江稲荷

近江稲荷近江稲荷

土塁

土塁 西円寺全景(今井一族の墓地)

西円寺全景(今井一族の墓地)

今井氏墓所中央の小さな墓碑と大きい五輪塔

今井氏墓所中央の小さな墓碑と大きい五輪塔 向かいにも、墓碑(歴代住職墓か)

向かいにも、墓碑(歴代住職墓か)

竪堀風斜面

竪堀風斜面 竪堀風斜面

竪堀風斜面  平削地

平削地

竪堀か?

竪堀か?

土塁

土塁

第4章 米原市内の鎌倉街道(中世東山道)引用

第4章 米原市内の鎌倉街道(中世東山道)引用 旧中山道

旧中山道 旗本西郷氏邸跡

旗本西郷氏邸跡

小黒谷遺跡碑

小黒谷遺跡碑 小川の関・菖蒲池

小川の関・菖蒲池

案内板

案内板

昔は、天野川の水源だったとされ,200m四方ほどの池であったというが、江戸末期には消滅してしまったらしい。

昔は、天野川の水源だったとされ,200m四方ほどの池であったというが、江戸末期には消滅してしまったらしい。 小川の関・菖蒲池

小川の関・菖蒲池 寺院跡の石碑

寺院跡の石碑 中山道

中山道 伝・横川の駅家跡

伝・横川の駅家跡 古代近江の交通路

古代近江の交通路  中山道

中山道

旧道と新道が合流するとまもなくこの地蔵堂がある。

旧道と新道が合流するとまもなくこの地蔵堂がある。 中山道沿いの土塁

中山道沿いの土塁

山上『城山城址』碑

山上『城山城址』碑

米原市(旧山東町)西山八幡神社。

米原市(旧山東町)西山八幡神社。

八幡神社より登山道が整備

八幡神社より登山道が整備

10m×10m平削地に「源氏山ふれあいの里」の吾妻家が立つ。

10m×10m平削地に「源氏山ふれあいの里」の吾妻家が立つ。

堀

堀 西山会館の駐車場に

西山会館の駐車場に

石材

石材

石垣

石垣 微高地

微高地 社か?石仏か?

社か?石仏か? 米原市磯2484

米原市磯2484 桂川べりで見つかった淀城「内高嶋」の城壁に使ったとみられる石垣。約90メートルにわたって確認された(京都市伏見区淀)

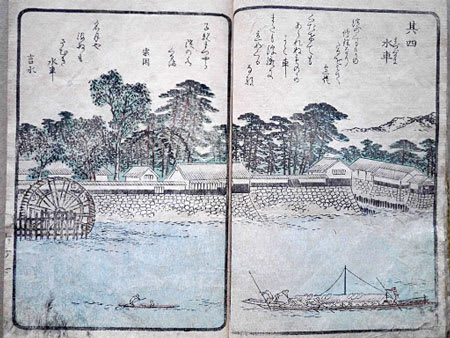

桂川べりで見つかった淀城「内高嶋」の城壁に使ったとみられる石垣。約90メートルにわたって確認された(京都市伏見区淀) 江戸時代に現在の京都市伏見区淀に築城された「淀城」の曲輪(くるわ)「内高嶋(うちたかしま)」の遺構とみられる石垣約90メートルが、桂川べりで7日までに見つかった。川に面した城壁に淀城のシンボルの大きな「水車」を擁した石垣で、城内にあった「池」の跡も古い絵図通りに確認された。水に浮かぶ優雅な城として名高い淀城で川べりの石垣が確認されるのは初めてで、城の全体像を明らかにする新史料として注目される。

江戸時代に現在の京都市伏見区淀に築城された「淀城」の曲輪(くるわ)「内高嶋(うちたかしま)」の遺構とみられる石垣約90メートルが、桂川べりで7日までに見つかった。川に面した城壁に淀城のシンボルの大きな「水車」を擁した石垣で、城内にあった「池」の跡も古い絵図通りに確認された。水に浮かぶ優雅な城として名高い淀城で川べりの石垣が確認されるのは初めてで、城の全体像を明らかにする新史料として注目される。 調査はすでに終了した。

調査はすでに終了した。