最近母親や祖母、叔母,伯母さんたちの残した着物をどう生かそうかという相談が多い

この世代の方々は普段着とよそ行き着というのをきちんと分けていて

残っているのはほとんどよそ行き着、普段着はとことん来て擦れて破れて最後は小物や雑巾になっている

さて残った余所行きの着物と帯

現代の人たちと生活様式が違うので、そのよそ行き着も、訪問服、礼装、式服に分けられる

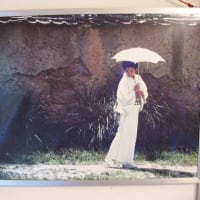

彼女たちの時代は街中はまだ土の上を歩いていたし、家々も木造の物が多い、緑もたくさんある

行く先も畳があり、床の間があり、庭が広がっている

そういうところに座る姿は周囲の雰囲気を壊さないようにという想いか、鼠色の着物が主役になっている

鼠色といっても100色はあるので、一概に地味だとは言えない

洋服から入る人たちにとってこの鼠色は料理をしやすい

ところが柄が純日本風で富士山であったり鳥獣戯画であったり名画の写しが多い、それが友禅で表現されている、刺繍、織、絞りなどの技術が駆使されていてなかなか見ごたえはある

何を言いたいか

ビルばかりのメタリックな街中

庭などの空間はなく木の香りのない部屋そういうところに入るといかんせん華やかさに欠けるのだ

「着物は洋服に勝る」という言葉をよく聞くが決してそうは思わない。超ブランドのオートクチュールやインドのサリーのゴージャスさに圧倒されてしまうこともある

それは着る場所との対応の仕方、選択を誤るときそうなる

残された着物の活用は今の生活の中で着物を生かす方法さえ考えれば世界一の絹の力を発揮できる

着物は染め替えが出来る

足りない場所に新たに友禅をしたり刺繍や絞りを施しゴージャスに変身できる

残された着物をそのまま着ようとするからむつかしい

手間にお金がかかるけど素材を生かし、元の柄をさらに引き立てる技術はまだ職人に残されている

この職人の技術こそ世界に類を見ない腕と感性の力

着物を洋服にということも流行している

もともと洋服用に作られていないのだから無理がある、40センチ足らずの幅では、バイヤスもできずスタイルも決まってしまう。素敵に着ていらっしゃる方もいるが、モデル並みの着こなし上手な方たちだ

平面のまま使えばいい、カーテンやシーツ、またはざっくりした家庭用ワンピース

譲られた着物でお悩みの方は「世界一の絹を生かそう」という一点だけで追えば必ず道はできると思う

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます