がっつりマヤの村へ来てマヤ文化を堪能できていいんだが、困ったのは食材のバラエティである。村の人たちは比較的保守的で、毎日マヤ料理か、この地域でもすでに市民権を得ているものを食べている。市民権を得たものとは、メキシコハンバーガー、メキシコピザ、メキシコスパゲティなど。いちいちメキシコをつける理由は、日本にあるものでも米国やイタリアのものでもないからです。

肉には苦労しない。海辺の村と違って牛肉もあるし、海辺だってどのみち海老以外のシーフードは日本人の味覚に耐える扱い方でなくあまり食べなかったので、鶏豚牛でとっても満足。というか、どれも放し飼いか放牧なので味も濃いし、その日の朝に落とした新鮮なものしか売ってないので、都会のスーパーなんかよりいい肉にありつける。もっと言えば、探せば鹿だってモグラだってねずみだってある。

問題は野菜その他。マヤ料理に使われる野菜は、結構限られている。もちろんどこの料理だろうとそこで穫れるものを使ってるんだが、寒冷地でもないのに、ここの料理は比較的バラエティが少ないと思う。流通の問題もあるが、マヤ人の保守性、つまり他にもいろいろ食べたいという需要がないのも大きい。マヤ料理と市民権モノで使う野菜しか売ってない。玉ねぎ(赤と白の2種類)・トマト・人参・じゃがいもに加えて、ユカタンかぼちゃ・きゅうり(白と緑の2種類)・赤カブ・キャベツ・レタス・ハヤトウリと、ユカタンでしか採れないヒカマぐらいが、常に八百屋で見るラインナップ。あとは季節によって、ミョウガや里芋など、少々珍しいものがちょろっと出る。

米や和食用の調味料などは隣村の変な店「スーパー・ハイジ」かメリダのアジア食料品店で買う。海藻とキノコ類は諦めるとして、少なくとも毎日の野菜ぐらいは地元で買って済ませたい(出掛けるの面倒くさい)。

どうしても日本人の食卓に足りないのは葉野菜、緑の野菜である。チャヤは確保したが、もっといろいろほしい。せっかく寒くなるので鍋もしたいし。一応日本からネギや紫蘇などあれこれ種を買ってきたが、敷地内がまだ落ち着いてないので手をつけられずにいる。

ゴーヤの仲間。

仲間というか、野生というか、野良ゴーヤ。どこにでも生えている雑草。ユカタン人は、蛇の食べ物と言う。「それでも子供の頃に種の周りを吸ったりしたよね」と笑う。種の周りはほのかに甘いが、我々はそんな原始人みたいなことには興味ない。ほしいのは食べるゴーヤだ。で、変なガイジンと思われても道端でむしってくる。ちなみにうちでもガンガン生えてくるヘロヘロな蔓草なので、栽培も可能だがそれは今後の課題で、今は植栽を整えるために雑草として草むしりの対象になっているw。

熟れすぎるとこうなる。

モリンガ。

去年、ヒルベルトが彼んちに生えてる木を切り倒したんだが、それまでにうちの敷地内に種を落としていたようで、ちゃんと育っている若木が見つかった。ユカタンの木じゃないので村人は興味がないようで情報がないので、ここはインド料理などを参考にする。刻んで料理に入れたりお茶にしたり、ですかね。インターネット、ありがたい。

大麦で麦茶。

スペイン語圏?には

麦のジュースというものがあって、村でも白く濁った甘い飲み物が売られている。ジュースを作るための麦も売られている。おそらくそのジュース以外には使わないと思う。これを、日本人はそのまま煮るのでなくちゃんと煎ってから煮出して麦茶にする。

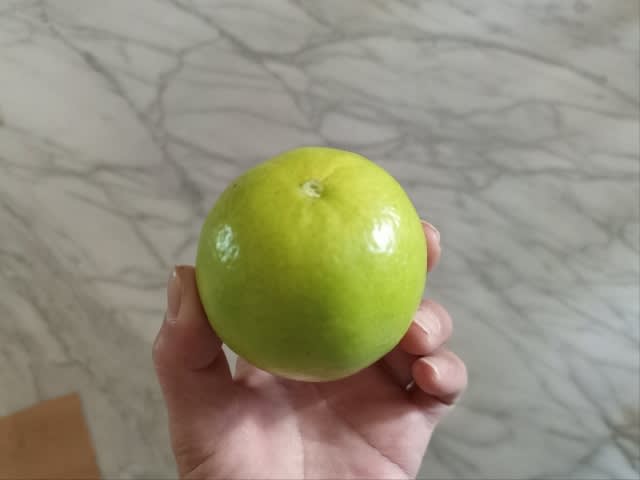

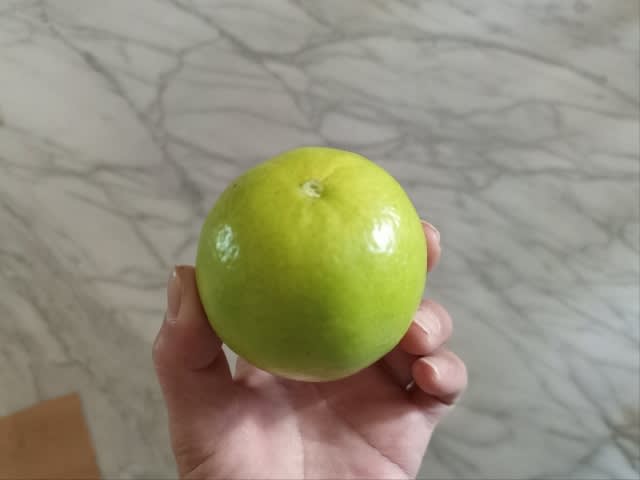

甘いリマ。

実はこんな感じ。

ユカタン料理リストに出てくる(しつこいですが、ユカタン人はめったに食べない)ソパ・デ・リマというスープで使う

リマという柑橘類の、甘いバージョン。食感は八朔。そんなものがあったことを初めて知った。

ご近所さんがくれたので。

蜜柑、オレンジ、甘いリマ。

この甘いリマ、甘さは個体差が大きい。が、以前海辺の村でもらった甘くないリマでは気づかなかったんだが、なんと実山椒みたいな味がする。ピリピリはしない。どうにか山椒として使えないものかと思い、外皮や袋や実そのものなどでいろいろ実験している。皮は干すと山椒の香りが消えてただの陳皮になるのが分かった。今後の課題。

あと、ここにはエスペロンというササゲ豆がある。ここの人が食べるのは豆なのでまだ豆にしかありつけてないが、なんとか栽培している人を見つけて畑に入らせてもらい、未熟な豆の鞘とか若い葉を採らせてもらいたい。

ーーー

村の道路補修工事。

バチェという陥没穴(

この記事の最後)の補修なんだが、なんとこれで終わりらしい。メリダでは砂利をちゃちゃっと入れてアスファルト敷いて…ってな適当なことをしていたが、ここではアスファルトは無しらしい。おそらく予算がないんだろうが、この砂、我が家の新築工事でも使った「岩混じりの砂」の砂である。サスカブといって、石灰岩が砕けてできた砂で、ぎゅっと固まる。「砂利+アスファルトをテキトーに…」よりマシなので、村役場としては一石二鳥なのであろう。

排水桝の工事。

道の真ん中に大きな水たまりができるので、一旦地下に落としてそこから吸い込みやすい位置まで管でつなぐ工事。あちこちに岩が埋まっているが、水が落ちやすい穴でもあるのだろうか。これらの工事は村の土木課がする。

未成年用二輪免許。

その村役場が発表した「16才以上18才未満用の二輪免許申込を受け付ける」という告知。…なんだが、隣村にある免許センターが出張してきて云々という話かと思ったら、なんと村役場の暴走だった。権限も何もないのに、半年で800ペソという金をとって道交法的には無効のライセンスを発行しようとしたらしい。興味を示す人がちょろちょろいたが、誰かに指摘されらのか告知は翌日削除されていたw。

ーーー

マヤ電車のツアー広告。

マヤ鉄道の旅+マヤ鉄道のために作ったホテル泊+マヤ鉄道開通に合わせて作った遺跡内公園のツアー。クリスマスホリデーに出かける家族などには便利そうだが、旅行会社でなく当の鉄道会社が売り出す時点で、かき入れ時に予約状況が怪しいのかと勘ぐってしまう。

マヤ電車の広告。

こちらはパレンケ - トゥルム間が開通するという広告なんだが、右下の女性の絵を見てください。一瞬マヤっぽいが、日本でいうと「太ったオバサンが振袖を着て内職の機織りしている」ってな構図、いかにも中央政府らしい「見せたいものにこだわった」文化紹介であるw。

多いパターン。

多いパターン。 朽ちてしまった家。

朽ちてしまった家。 火事で焼けた屋根。

火事で焼けた屋根。 近所のパン屋さん。

近所のパン屋さん。 棟包もウアノ。

棟包もウアノ。 壁がブロックのパターン。

壁がブロックのパターン。 2階建てパターン。

2階建てパターン。 壁だけマヤ式。

壁だけマヤ式。

脇にも新しく出てきた(右)。

脇にも新しく出てきた(右)。 葉茎を切り落とす。

葉茎を切り落とす。 結果。撃沈。

結果。撃沈。 朝顔。

朝顔。 シラントロ。

シラントロ。 萎れてはいない。

萎れてはいない。 スープに入れたサルピコン。

スープに入れたサルピコン。 手前がシラントロ。

手前がシラントロ。 マヤ料理でよく使うチリ。

マヤ料理でよく使うチリ。 友達の育てたハバネロ。

友達の育てたハバネロ。 道に落ちているオレンジ。

道に落ちているオレンジ。 みかん。

みかん。 苦いオレンジ。

苦いオレンジ。 アニョビエホの人形。

アニョビエホの人形。 量産型。

量産型。 同時に花火。

同時に花火。 ランタンも。

ランタンも。 煙は爆竹の。

煙は爆竹の。 うちの屋根から見た。

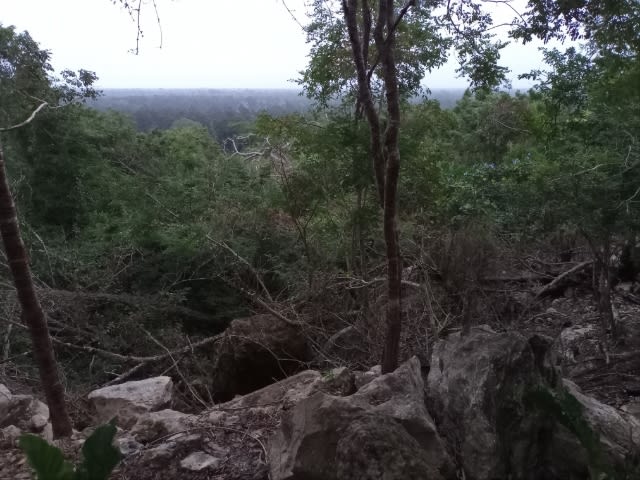

うちの屋根から見た。 村境の峠あたりから村方面。

村境の峠あたりから村方面。 こんな地平線。

こんな地平線。 右側の木のあたり。

右側の木のあたり。 帰ってくると、こう。

帰ってくると、こう。 あちこちにアニョビエホの跡。

あちこちにアニョビエホの跡。 ユカタンの駒澤くん。

ユカタンの駒澤くん。 お向かいさんちの子の誕生日会。

お向かいさんちの子の誕生日会。 この倍くらいの人数。

この倍くらいの人数。 自転車のプレゼント。

自転車のプレゼント。 ピニャータ。

ピニャータ。 素手。

素手。 来てくれたのは娘さん。

来てくれたのは娘さん。 煙でふらふらにする。

煙でふらふらにする。 そこへ殺虫剤。

そこへ殺虫剤。 裏庭の高いところにあった。

裏庭の高いところにあった。 もっとズームするとこう。

もっとズームするとこう。 村の夜間係留イベント。

村の夜間係留イベント。 大きい気球も。

大きい気球も。 ブロック造にマヤの屋根。

ブロック造にマヤの屋根。 ゴーヤの仲間。

ゴーヤの仲間。 熟れすぎるとこうなる。

熟れすぎるとこうなる。 モリンガ。

モリンガ。 大麦で麦茶。

大麦で麦茶。 甘いリマ。

甘いリマ。 実はこんな感じ。

実はこんな感じ。 ご近所さんがくれたので。

ご近所さんがくれたので。 蜜柑、オレンジ、甘いリマ。

蜜柑、オレンジ、甘いリマ。 村の道路補修工事。

村の道路補修工事。 排水桝の工事。

排水桝の工事。 未成年用二輪免許。

未成年用二輪免許。 マヤ電車のツアー広告。

マヤ電車のツアー広告。 マヤ電車の広告。

マヤ電車の広告。