昨日は大阪市在住のシンガー、「うたうたいしんご」さんの作品

「飛行船の上から」

「メモリー」

「It's Good To Love Somebody」

うたうたいしんご

うたうたいしんご

の録音に参加させて頂きました。ハートフルで、とってもアツい ボーカリストです。

ボーカリストです。

プロデュース兼ギターは東大阪市在住の「RETROsimoR」ことryoさんです。大胆かつ繊細に楽器を歌わせる、ぼくがイチオシのギタリストです。

「RETROsimoR」ことryo

「RETROsimoR」ことryo

アコースティック・ギターとウッド・ベースをバックに、魂をふるわせながらしんごさんが熱く歌いかけています。

音楽の好みよりも、共感できる姿勢のミュージシャンと一緒に音を出せるのはたいへん幸せなことだと思うのですが、昨夜はまさに充実感あふれる時間を過ごすことができました。

作業後はふたりの友人であるアスカさんが腕をふるってくれて、たいへんオイシイ夜食をごちそうになりました。オイシカッタ

特別サポート・しんごくんの飼い猫「チー君」

8月7日には大阪市・梅田アムホールで

うたうたいしんご & ART SOUL BROTHERS

のライブがあります(ぼくも参加させて頂く予定です)。

昨夜録音したCDはまずそこでお届けする予定だそうです。

「イン・ア・センチメンタル・ムード」・・・、ジャズにおける名曲中の名曲ですね。

御大デューク・エリントンが、母の死の哀しみの中で書いたという、文字通り感傷的なバラードです。もともとメロディが非常に美しいうえ、ミュージシャンの創造意欲をかき立てるような構成を持っているので、多くのミュージシャンが多様なアレンジを施して演奏しています。

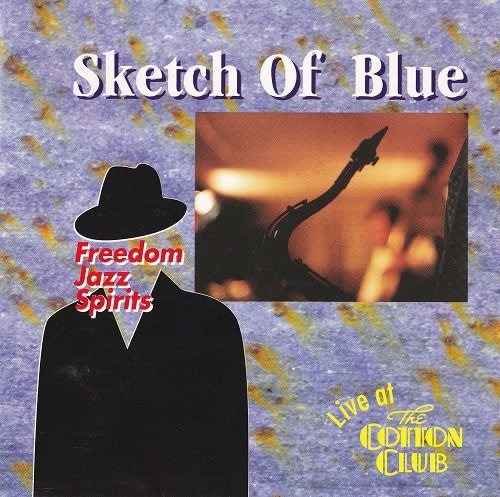

それだけに、偉大なジャズ・ミュージシャンによる名演が数多く残されているのですが、ぼくが最も好きなのは、「フリーダム・ジャズ・スピリッツ(Freedom Jazz Spirits)」の演奏によるものです。

「フリーダム・ジャズ・スピリッツ」は、関西を基盤に活動を続ける、1992年に結成されたワン・ホーン・カルテットです。

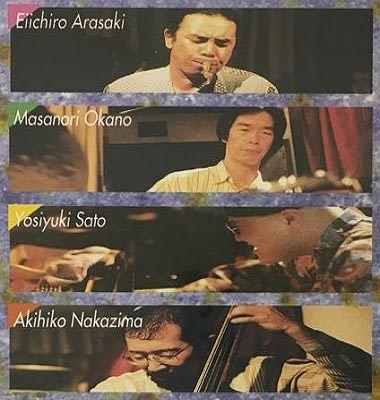

メンバーは荒崎英一郎(sax)、佐藤由行(piano)、中嶋明彦(bass)、岡野正典(drums)の4人。

佐藤由行(上段左)、荒崎英一郎(上段右)、中嶋明彦(下段左)、岡野正典(下段右)

このグループのファースト・アルバム「スケッチ・オブ・ブルー(Sketch Of Blue)」は、1995年10月に兵庫県加西市のライヴ・ハウス「The Cotton Club」で行われた彼らのライヴの模様を収たものですが、その中で聴かれる「イン・ア・センチメンタル ムード」は感動的でさえあります。

ベースの中嶋明彦による、アルコ(弓)を使っての、ルバートでのベース・ソロから始まるのですが、これには、ただただ泣ける。

そして、テーマは、荒崎英一郎の実にファンタスティックなテナーに引き継がれます。

後半部はピアノの佐藤由行のソロになりますが、これがまた文字通りセンチメンタルでメロディアス。そしてテンポが倍になると荒々しさを加え、ドラマティックに展開してゆきます。

ドラムスの岡野正典は、的確かつハードなドラミングで曲想をより刺激しています。

そして、再び中嶋のアルコ・ソロでエンディングを迎えるのです。

個人的な好みであることを前提に断言させて頂きますと、この演奏は世界中で残されている数多い「センチメンタル・ムード」の演奏の中でも、(ぼくが聴いた範囲では)間違いなくベスト3に入ります。

こういう素晴らしいグループはもっともっとたくさんの人に聴かれて欲しいですね。

「関西の誇り」と言ってもいいんじゃないかなあ。少なくとも、関西のジャズ界を牽引する存在のひとつだと思っています。

◆イン・ア・センチメンタル・ムード/In a Sentimental Mood

■作曲

デューク・エリントン/Duke Ellington (1935年)

■演奏(録音メンバー)

フリーダム・ジャズ・スピリッツ/Freedom Jazz Sprits

荒崎英一郎(sax)

佐藤由行(piano)

中嶋明彦(bass)

岡野正典(drums)

■録音日時

1995年10月8日~9日(加西コットン・クラブ)

■収録アルバム

スケッチ・オブ・ブルー/Sketch Of Blue ~ Live at The Cotton Club

きのう「真夏の夜のジャズ」の話をしたついでに。

この映画の中に出てくるシンガーのひとりに、ダイナ・ワシントン(Dinah Washington)がいる。

小さいころからゴスペルに接していたダイナは、15歳の時にシカゴのアマチュア・コンテストで優勝します。

18歳のころにはジャズ・シンガー兼ピアニストとして活動するようになり、19歳の時にライオネル・ハンプトン楽団に加入したのがきっかけとなって名が知られるようになった。

アクの強い、メリハリの効いた歌を歌い、奉られた異名は、「ブルースの女王」。

ジャズはもとより、カントリー、リズム&ブルースなど、レパートリーはとても多岐に渡っている。

もともとブルージーで、強いゴスペル色をも感じさせるボーカリストだったが、1959年にはポップス風にアレンジした「縁は異なもの」(What A Diff'rence A Day Makes)を大ヒットさせてグラミー賞を受賞、音楽性の幅広さも世にアピールした。

「真夏の夜のジャズ」は、1958年のニューポート・ジャズ・フェスティヴァルの模様を収めてた映画で、この時ダイナは、ウィントン・ケリー(piano)、マックス・ローチ(drums)、テリー・ギブス(vibraphone)などの豪華メンバーとともに出演している。

映画に収められているのは「オール・オブ・ミー」。

ダイナはダイナミックに歌い、かつ間奏部分ではマレットを持って、テリー・ギブズ相手にビブラフォンのバトルを繰り広げている。

演奏には熱がこもっているし、ダイナのステージ・パフォーマンスはほどよくリラックスしているせいだろう、ゴキゲンにヒート・アップしている。

ぼくはこの映像で、ダイナのステージの楽しさをはっきり伺い知ることができた。

ダイナに関してぼくが最も好きな話。

「ブルースの女王」ダイナがツアーでイギリスに滞在していた時のこと。

イギリスのジャズ評論家、マックス・ジョーンズに夕食に招待された。

その席で、マックスはダイナに詫びた。

「今週は、エリザベス女王がカナダを訪問中なのです。だから申し訳ありませんが、宮殿へのツアーには案内できないんですよ」

それを聞いたダイナ、鼻で笑ってこう言い放った。

「ふん、あの女もちゃーんとわかってるんじゃないか。この国には女王はひとりいれば充分だってことが、さ」

ダイナ・ワシントンは、1963年に39歳の若さで亡くなった。

睡眠薬やアルコールなどを一度に過剰摂取したことがその原因である。

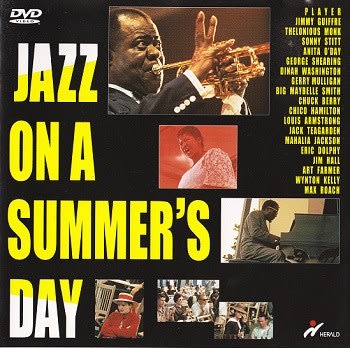

「真夏の夜のジャズ」(Jazz On A Summer's Day)という映画があります。直訳すると、「夏の日のジャズ」、か…。なんだかパーシー・フェイスみたいですね。

この作品には、1958年7月にロードアイランド州で開催された「ニューポート・ジャズ・フェスティヴァル」の様子が収められています。7月3日から6日の4日間にわたってカメラを回し続け、撮影した約24時間ぶん・のべ13万フィートにのぼるフィルムは、バート・スターンとアラム・アヴァキァンの二人の監督の手によって82分に編集されました。

完成したこの映画は、1959年のカンヌ国際映画祭で特別公開されています。

『真夏の夜のジャズ(Jazz On A Summer's Day)』

出演者がこれまた素晴らしく、サッチモことルイ・アームストロング(tp,vo)をはじめ、セロニアス・モンク(p)、ソニー・スティット(sax)、ジェリー・マリガン(sax)、チャック・ベリー(g,vo)、エリック・ドルフィー(sax)、マックス・ローチ(drs)、ジョージ・シアリング(p)などなどなど、見事に「巨星」が連なっています。もう、名前を見るだけで思わずタメ息が出てくる…

その中のひとりにアニタ・オデイ(Anita O'Day)がいます。

ぼくなど、アニタは白人女性ジャズ・シンガーとしては最高のひとりに数えられるのではないか、と思っていたりするのですが。

ぼくがアニタの歌を聴いたのはこの映画が初めてでした。 「スウィート・ジョージア・ブラウン」と「二人でお茶を」の2曲が収められていますが、もうブッ飛びましたよ。

まず「スウィート~」。アフリカン・リズムを思わせるドラムと歌とのデュオで始まります。エキゾチックな雰囲気を醸し出しておきながら、一転してミディアム・スローの粘っこいテンポに変え、実にブルージーに歌い込みます。もうこのへんで目は画面に釘付けです。

「二人で~」は高速で突っ走るのですが、アニタはもう余裕しゃくしゃく。アップテンポの中を自在に泳ぎ回り、抜群のリズム感を披露してくれています。リストの「ハンガリー狂詩曲第2番」の有名な一節を織り交ぜながら、バックのピアノ・トリオをほんろうする様子がとてもホット!

後半部分の、バックとの掛け合いがこれまた見事。まるでおてんば娘(死語に近いな…)のアニタが、ユーモラスかつスリリングにバンドを煽ること煽ること。仕草も可愛ければ、いたずらっぽい表情も魅力的。もう、おきゃんで陽気なアニタが本領を発揮しまくり、といったところです。

これ見て、アニタにホレたぼくは、すぐにアニタのCD(ディス・イズ・アニタ)を買いに行きました。

ジャズ・ヴォーカルも自己表現のひとつの手段なんだ、ということを、この映画でアニタに教わりました。

アニタ・オデイ 「Sweet Georgia Brown ~ Tea for Two」 Live ar Newport Jazz Festival (1958)

前回(2004年9月19日)とても好評だった「音楽のある休日」。

今回もメンバーに加えていただいたので、ウキウキしながら大阪へ向かいました。

秋晴れの、爽やかな日曜日です。

今回は、前回の4人に、パーカッションの広瀬克郎さん、ボーカルの井上ちか子さん、同じくボーカルの村山克巳さんが加わり、総勢7人とにぎやかな編成です。

村山さんと井上さんは、大阪のアカペラグループ「アプレ・ミディ」のメンバーでもあります。

アプレ・ミディとは、フランス語で「午後のコーヒー」という意味だそうです。オシャレ

途中からお客さんが踊りだしました

聞けば、ブラジルから来ているミュージシャンたちだそうです。

広瀬さんとは妙に波長が合うというか・・・、いてくれるだけで安心するパーカッショニストです。

杉江さんは言うまでもなく百戦錬磨の関西のベテランドラマー。

このふたりのコンビネーションはまさにテッペキ

途中からドラムもシットイン。

外国人ミュージシャンの一団のバンドリーダーだそうです。

さっきダンスをしていた男性もパーカッションでシットイン。

とても盛り上がりました。

ギターの下茅くんもピアノの藤本さんも相変わらずのスゴ腕!

藤本さんの搬入を手伝ったんですけど、彼女の愛器ウーリッツァーの重いこと!女性にはたいへんです。

ダンディな村山さんと笑顔がとてもキュートな井上さん。

このふたりがフロントに立っていると雰囲気が穏やかで温かくなります。

今回のセットリストは、

①My Latin Brother

②Spain

③True Lies

④Reunited

⑤Iberia

⑥You Are the Sunshine of My Life

⑦Georgy Porgy

でした。

1ステージ、約1時間半の演奏でした。

音楽のある休日Ⅱ

2004年11月21日(日)

玉造MAGATAMA(大阪市中央区玉造)

杉江稔グループ

杉江 稔(drums)

下茅 良(guitar)

藤本 亜紀(keyboard)

皆木 秀樹(bass)

広瀬 克郎(percussions)

井上ちか子(vocal)

村山 克巳(vocal)

MAGATAMAは大阪市中央区玉造にある喫茶ダイニングです。

大阪城公園の1kmほど南、JR環状線玉造駅の150mほど北側になります。

昨年9月のことですが、大阪のドラマー、杉江稔さんにお声がけいただいて、喜びいさんで行ってきました。

杉江さんは、ぼくの亡きボス有末佳弘さんとともに、アロー・ジャズ・オーケストラやMBSジャズ・オーケストラで活躍された関西の重鎮、故・津田清さんのバンドで活躍されていたドラマーです。

ギターの下茅良くんは「ロックからジャズまでなんでもござれ」の、実に頼れるギタリスト。

ライブはもちろん、スタジオ・ミュージシャンとしてさまざまなレコーディングにも参加しており、音楽専門学校の講師でもあります。

キーボードは藤本亜紀さん。クールな実力派、と言ったらいいのでしょうか。

落ち着いた演奏ぶりと、幅広い音楽性の鍵盤奏者です。そしてキュート。

鋭いドラミングでグルーヴィーな演奏を繰り広げる杉江さん。

最後に演奏したブルース「リラクシン・アット・カマリロ」でのドラム・ソロは圧巻の一言でした!

セット・リストは、

1stセット

①Black Nile

②Footprints

③Watching the River Flow

④Continuum

2ndセット

⑤Limon De Nate

⑥Over the Rainbow

⑦500 Miles High

⑧Relaxin' at Camarillo

でした。

たくさんのお客さまに来ていただき、ほぼ満席になりました。

共演者がとても素晴らしい方々だったので、臆することなく安心して、そして楽しく演奏することができました。

お客さまからの評判も良く、お店から次回のオファーをいただきました。

2004年9月19日(日)

玉造MAGATAMA(大阪市中央区玉造)

杉江稔カルテット

杉江 稔(drums)

下茅 良(guitar)

藤本亜紀(keyboard)

皆木秀樹(bass)

「破滅的な生き方」を認めるタイプです、ぼくは。

でも、それは、単にやりたい放題のムチャクチャな人生を送ることではなくて、安定した生活や平穏な日常よりも、自分の本当にやりたいこと、生き方を貫くことだ、と自分では捉えています。

この映画は兄フランク(ボー・ブリッジス)と弟ジャック(ジェフ・ブリッジス)の売れないツイン・ピアノ・ユニットと、ボーカリストのスージー(ミシェル・ファイファー)の物語です。

大向こうを唸らせるような作品ではないかもしれないけれど、ぼくにとっては心にしみいるような、せつなくて甘酸っぱい映画です。

左から ボー・ブリッジス、ミシェル・ファイファー、ジェフ・ブリッジス

兄フランクは、ミュージシャンという不安定な世界で生きていながら、安定を大切に考えるタイプ。だからたとえつまらない仕事であっても契約した以上はきちんとこなし、温かい家庭を守っていくことに責任感を持っていて、そういう生き方に喜びを見出しています。

弟のジャックは兄とは対照的です。寡黙でハンサム、抜群の腕前をもつ天才肌のピアニスト。

女性にはモテるし、淡々と仕事をこなして、一見気ままな独身生活を楽しんでいるように見える。でも本当は同じアパートに住む女の子以外は誰にも心を開かない。実はやりたい音楽があるのだけれど、それを隠して意に沿わない音楽を演奏している。そしてそのギャップに内心苦しんでいます。

このふたりは仕事が減りつつあることに危機感を抱き、ユニットに歌手を加えることを決意します。

オーディションの末、選ばれたのがミシェル・ファイファー演じるスージーです。気が強く、強烈な個性を持ってはいますが、内面には寂しさを隠している女性です。

で、このスージーがとても魅力的!

悪態のつき方ひとつ見ても頭の回転の速さが伺えます。

はっきりとした自分の人生観を持っているがゆえに自分の非力さも痛感していて、そのためたくさん傷ついてきている、そんな女性です。

で、スージーの歌う歌がまたカワイイ。歌を通じて自分の気持ちを打ち明けようとしているような、そんな歌いっぷりです。

映画の中では「More Than You Know」「Feelings」「Can't Take My Eyes Off You(君の瞳に恋してる)」などを歌ってくれてます。エンド・ロールでは「My Funny Valentine」も聴くことができます。一聴の価値はあると思いますよ。

売れないバンドマンの悲哀が感じられる映画ですが、ジャックの、「本当はジャズに没頭したい、けれど食べていくためには我慢してヒット・ナンバーも弾き続けなければならない」という葛藤が高じて、兄フランクと次第に対立してゆくようになる様子、せつないです。

そしてジャックとスージーの恋。

反発を感じながらも実は似たもの同士なんでしょうね。自分の道を歩いて行こうとするスージーを見て自分が惨めに思えるジャックだけど、最後はジャック自身も自分の道を進もうとします。

ぼくはジャックの自分の人生に対する葛藤に一番惹かれました。

そして、なによりも、この映画の持つ雰囲気が好きです。ジャズの歴史や音楽性を含めた少し重くて陰影のある、そんな雰囲気を映像で表しているように思えるのです。

この映画の音楽担当はデイブ・グルーシン。

劇中では、「Prelude To A Kiss(キスへのプレリュード)」、「10Cents A Dime」、「Moonglow」、「Solitude」、「Makin' Whoopee」など、たくさんのジャズ・ナンバーが楽しめます。

また劇中で兄弟という設定のジェフ・ブリッジスとボー・ブリッジスは実の兄弟です。

どうりで息の合った演技を見せてくれるわけです。

◆恋のゆくえ ファビュラス・ベイカー・ボーイズ/The Fabulous Baker Boys

■公開

1989年 アメリカ映画

■配給

20世紀フォックス

■製作総指揮

シドニー・ポラック

■製作

ポーラ・ワインスタイン

マーク・ローゼンバーグ

■監督・脚本

スティーヴ・クローブス

■音楽

デイヴ・グルーシン

■出演

ミシェル・ファイファー(スージー・ダイアモンド)

ジェフ・ブリッジス(ジャック・ベイカー)

ボー・ブリッジス(フランク・ベイカー)

ジェニファー・ティリー(モニカ・モラン)

エリー・ラーブ(ニーナ)

デイキン・マシューズ(チャーリー)

ザンダー・バークレー(ロイド)

アルバート・ホール(ヘンリー)

デヴィッド・コバーン(獣医の受付の少年)

■上映時間

113分

アレサ・フランクリン。

言うまでもない、偉大なソウル・シンガーです。

でも最近の若い人たちには、

「『ブルース・ブラザーズ』に出ていた、迫力ある歌を歌う太ったオバサン」と言ったほうが分かりやすいのかな。

父は牧師、母はゴスペル・シンガー。

この出自も大きく影響しているのでしょう、アレサの歌には非常に濃いゴスペル・フィーリングがあふれています。

アレサは、「至上の愛」という、ゴスペルを歌ったライヴ・アルバムを発表していますが、そのアルバムなどは彼女の歌の持つゴスペル・フィ

ーリングやエネルギーの大きさ強さを充分に感じ取ることのできる、素晴らしい見本なのではないでしょうか。

アレサの感情表現豊かでダイナミックな歌声は、時に自分を奮い立たせてくれるほどです。

「チェイン・オブ・フールズ」や「愛する貴方を失くして」などに、そんなソウルフルなエネルギーが充満しているのが伺えます。

その反面、ひとりで泣きたい夜などは、「ピープル・ゲット・レディ」「ナチュラル・ウーマン」「エイント・ノー・ウェイ」などの持つ温もりとか、優しい力強さが心を慰めてくれる気がします。

ブルージーこのうえないのが、「グッド・トゥ・ミー」。この曲のリード・ギターは、なんとあのエリック・クラプトンなんですね。

1967年にラスカルズが大ヒットさせた名曲「グルーヴィン」も収録されています。やや淡々と、抑え気味に歌っているのがこれまた沁みるんだなあ。

CDをトレイに乗せると、アレサが強く優しく、しかも温かい歌声でぼくを満たしてくれます。

そして、その歌声と同時に、静かに夜の気配も味わっています。

語るのに言葉のいらない、大好きなアルバムです。

◆レディ・ソウル/Lady Soul

■歌

アレサ・フランクリン/Aretha Franklin

■リリース

1968年1月22日

■プロデュース

ジェリー・ウェクスラー/Jerry Wexler

■収録曲

[side A]

① チェイン・オブ・フールス/Chain of Fools (Don Covay) ☆アメリカ2位

② マネー・ウォント・チェンジ・ユー/Money Won't Change You (James Brown, Nat Jones)

③ ピープル・ゲット・レディ/People Get Ready (Curtis Mayfield)

④ ニキ・ホーキー/Niki Hoeky (Jim Ford, Lolly Vegas, Pat Vegas)

⑤ ナチュラル・ウーマン/(You Make Me Feel Like)A Natural Womas (Gerry Goffin, Carole King, Jerry Wexler) ☆アメリカ8位

[side B]

⑥ 愛する貴方を失くして/(Sweet Sweet Baby)Since You've Been Gone (Aretha Franklin, Ted White) ☆アメリカ5位

⑦ グッド・トゥ・ミー/Good to Me as I Am to You (Aretha Franklin, Ted White)

⑧ カム・バック・ベイビー/Come Back Baby (Walter Davis)

⑨ グルーヴィン/Groovin' (Felix Cavaliere, Eddie Brigati)

⑩ エイント・ノー・ウェイ/Ain't No Way (Carolyn Franklin) ☆アメリカ16位

☆=シングル・カット

■録音メンバー

アレサ・フランクリン/Aretha Franklin (lead-vocals, backing-vocals, piano①③⑥⑦⑧⑨⑩)

スプーナー・オールダム/Spooner Oldham (piano⑤, electric-piano①④⑥, organ③⑦⑧⑨)

ボビー・ウーマック/Bobby Womack (guitar②③④⑥⑧⑨)

エリック・クラプトン/Eric Clapton (guitar solo⑦)

ジョー・サウス/Joe South (guitar①②④⑨)

ジミー・ジョンソン/Jimmy Johnson (guitar①②④⑥⑧⑨)

トミー・コグビル/Tommy Cogbill (bass)

ロジャー・ホーキンス/Roger Hawkins (drums①②③④⑥⑦⑧⑨⑩)

ジーン・クリスマン/Gene Chrisman (drums⑤)

ウォーレン・スミス/Warren Smith (vibraphone⑩)

バーニー・グロウ/Bernie Glow (trumpet②③④⑥⑦⑧⑩)

ジョー・ニューマン/Joe Newman (trumpet②③④⑥⑦⑧⑩)

メルヴィン・ラスティ/Melvin Lastie (trumpet②③④⑥⑦⑧⑩)

トニー・スタッド/Tony Studd (trombone②③④⑥⑦⑧⑩)

キング・カーティス/King Curtis (tenor-sax②③④⑥⑦⑧⑩)

フランク・ウェス/Frank Wess (flute②③⑦⑨⑩, tenor-sax②③④⑥⑦⑧⑩)

セルドン・パウエル/Seldon Powell (flute⑨, tenor-sax②③④⑥⑦⑧⑩)

ヘイウッド・ヘンリー/Haywood Henry (baritone-sax②③④⑥⑦⑧⑩)

キャロリン・フランクリン/Carolyn Franklin (backing-vocals①②③④⑤⑥⑧⑨⑩)

アーマ・フランクリン/Erma Franklin (backing-vocals①⑤⑥)

シシー・ヒューストン/Cissy Houston (backing-vocals①⑤⑥)

エリー・グリーンウィッチ/Ellie Greenwich (backing-vocals①)

■チャート最高位

1968年週間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)2位、アメリカ(ビルボードR&Bアルバム)1位、イギリス25位

1968年年間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)13位

新しいパソコン。

いや~、心から慌てました。

パソコンがウンともスンとも言わなくなりまして、

パソコンにあまり詳しくないぼくごときがいくら悪戦苦闘しても、

それは火事で燃え盛っている家にコップの水をかけたほどの影響もなく、

ついに復活するにいたりませんでした。

きょう「二代目」がわが家にやってきてくれました。

以後よろしゅうに、二代目

そして先代、おつかれさまでした

今日の収穫

朝の雨というのはキライではない。

むしろ気だるさが心地よいくらいなものである。

しかしその気分も車に乗るまでのことだった。

合図も出さない急な右左折や急な進路変更、急な停車。

きょうは、こういう車ばかりを朝から何台も見た。

しかも、そろいもそろってぼくの車の前にいるという、このキブンの悪さ。

周囲を全く気にしない運転って、かなり恐ろしく感じるものなのです。

自分が同じことをされても平気なんだろうか。

いや、平気だからこそあんな運転ができるんだろう・・・

合図を出すという行為は、自分の動きを周囲に知らせることなのだから、事故の回避にもつながる。ひいてはそれは自分の利益でもあるはずなんですが。。。

ちなみに、ぼくが住んでいるこの地方都市は、「西日本でもっとも運転マナーが悪い」と言われているそうであります。

そのようなフンガイを抱えてあちこちへ向かいます。

まずは携帯電話の買い替え。

新しい携帯電話って、やっぱりウキウキしますね。

早くもキゲンがおさまりつつある、単純なぼくです。

次に近所の大型スーパーへ行きます。

CD&DVDクリーナーとか、いろんなこまごましたものをカゴに入れてレジへ行くと、そこには勝手にひそかにぼくがファンになっているトーゴーさんが

ちょっとハスキーな声をしていて、女優の田中麗奈さんにとってもよく似ているトーゴーさんは、仕事ぶりもテキパキしているし、愛想も良いのです。

そのトーゴーさんのいるレジがすいている。

そこに並ぶだけでちっちゃなシアワセを感じられるぼくって、なんて単細胞。

田中麗奈さん

そのあとはレンタルビデオ店に行き、中古セルDVDコーナーでジャッキー・チェン主演「プロジェクトA」を見つけ、迷うことなく買う。(ジャッキー好きなんです )

)

帰りがけには好物のタコヤキを買う。

気づけば、朝のイカリなどとうにキレイさっぱり忘れ果て、満足して家に帰ることができました。

案外、ぼくは小市民だったのでした。

さてわたくし、先日の土曜の夜も某ライブハウスで演奏いたしました。

土曜の深夜の国道では、異常に元気の良い運転をする車(^^;)よく見かけます。

昨夜の帰りもそんな車を何台も見かけました。

もう何年も前のある土曜日の夜。

ライブで演奏しての帰り道でした。

演奏の後って、脳味噌が興奮状態に陥ったままであることがしょっちゅうあります。

そしてその夜がまさにそういう状態だったんだなぁ・・・

交通量の多い国道の信号待ちで、ふとバックミラーで後ろを見ると、いわゆる3ナンバーの車が真後ろにピッタリとつけている。

運転席には、ドスのきいたヤバそうな顔つきの男がいたんですね。

いわば「絶対に笑わない島木譲二」とでも言いますか。。。

「チェッ、めんどくさいなあ」

これがその時の正直なぼくの心の声です。

だって、夜中の国道にイカツイ島木譲二顔ですよ?

全然嬉しくありません。

信号が青になりました。

しかしその3ナンバーは車間距離をほとんど空けずぼくに付いてくる。

ほんと鬱陶しい。

余談ですが、鬱陶しい、と漢字で書くとほんとに鬱陶しく感じますよね。(-_-;)

で、関わり合いになりたくない、と咄嗟に思ったぼくは、こいつから離れたいがためにアクセルを踏み込んだ。

みるみるヤツとの距離が開く。

あ~やれやれ

と思ったその瞬間、ぼくの車の中にどこからともなく赤いランプが。。。

そいつはまるでぼくの周りを回るように右から左へ、右から左へ…

赤いランプ?

終列車ではなくて?(古・・・ )

)

夜の国道に?

春日八郎先生の名曲のタイトルが頭をよぎること自体、ぼくは何が起きたかまったく分かっていなかったと言えるでしょう。

そうです、これがあの有名な、覆面パトだったんですね。

わたくし、ついに生まれて初めての「免停」を頂戴いたしました。

キップを切りながら、警官のひとりが

「ほんとうは40キロ以上のスピード違反だったけど、レーダーは37キロオーバーで感知しとるから、それでええよ

」と親切に教えてくれましたが、嬉しいんだか悔しいんだかよく分からないフクザツな気分でした・・・

」と親切に教えてくれましたが、嬉しいんだか悔しいんだかよく分からないフクザツな気分でした・・・

そもそも土曜の深夜にコワイ顔して人の車の真後ろに密着しないでほしい

【注:ネタバレあります】

「パニック映画」と呼ばれるジャンルがあります。

天変地異や不慮の大事故に遭遇した人々の、文字通り「パニック」状態を描くものです。

この種の映画の見どころは、多彩な出演者の顔ぶれ、不測の事態の時に出る人間の本性の描写、迫力ある災害のシーン、などでしょうか。

ぼくが「ポセイドン・アドベンチャー」に惹かれる理由は、ジーン・ハックマン演じる、主人公のスコット牧師のキャラクターにあります。

スコットはいわゆる「はみだし」牧師で、そのため教会から疎まれています。

彼は、「苦しい時、ただ神の助けを待つのではなく、助かるためにできる限りのことをしてこそ、神は助けの手を差し伸べて下さるのだ」という強烈な信条の持ち主です。

しかし教会は、これはキリスト教に対する無礼な批判だとして、スコットに遠い国での布教を命じます。つまり「左遷」させられるわけです。

スコット牧師の乗った豪華客船「ポセイドン号」は、ニュー・イヤーズ・イブのパーティの最中に津波に呑まれ、地中海で転覆します。このため、船の最上階にあったパーティ会場は一転して船の最深部となるのですが、ここからスコットの脱出劇が始まるのです。

スコットは自分の信条に従い、生き伸びるために最善を尽くそうとします。そのため、現場にじっととどまって救援を待つべきだ、とする人たちとことごとく衝突します。

しかしスコットは屈しない。決して信念を曲げません。

保守派、つまりスコットが言うところの「ただ神の助けを待っているだけ」の側の代表として描かれているのが、行動を共にはしているが、スコットに批判的なロゴ(アーネスト・ボーグナイン)です。

この二人の対立を、そのまま現代の社会に置き換えて見てみると、非常に興味深いものがあります。

もちろん、極限状態におけるヒューマニズムも見どころのひとつです。スコットと行動を共にする9人のうち、脱出行の途中で何人かが命を落とします。自分の命と引き替えにスコットを救う老婦人や、不測の事態で転落死したロゴ夫人などです。しかしそれでもスコットは信念を曲げない。最愛の妻を失って激高したロゴに詰め寄られても。

クライマックスでスコットは、自らの命を捨てて、最後の出口のドアを開きます。スコットの行動は彼の信念そのものだったことが、自身の死によってようやく証明される、辛いシーンです。

頑固そのものだったロゴも、スコットの死によってやっと彼の生き方を受け入れることができるわけですね。

見どころはアクション・シーンだけではない、深い作品だとぼくは思います。

登場人物の個性は、そのまま緊急時の人間が見せるいろいろな面を表しているのではないでしょうか。

そのなかでぼくはやはり、信念を貫くこと(エゴと紙一重、ということも含め)というか、妥協をしない生き方について一番考えさせられました。

もっとも共感したのがレッド・バトン演じるマーティンです。

普段は地味で目立たちませんが、こういう時にも普段どおりで、みんなを元気づける。自分もこうありたい、と思いました。

また、ロゴの描写によって表された内面もまた人間だれしも持っている一面。これを「良くないこと」とみなして、否定すべき人格のサンプルにしてしまってはならないと思います。

あまりにも有名な映画だと思うので、あらかたの筋を書いてしまいましたけれど、例え事前にストーリーを知っていたとしても、この映画の面白さは損なわれることがない、と思います。

おもな出演者で記念撮影

最後に、小さな話題をふたつ。

ひとつめ。さえない中年の独身男を好演したレッド・バトンズ(マーティン役)。日本人ミュージシャンの海外進出の先駆けとなった人のひとりに、ジャズ・シンガー兼女優のナンシー梅木がいますが、バトンズは梅木嬢がアカデミー助演女優賞を受賞した映画『サヨナラ』(1957年)で梅木嬢の相手役を務めています。

ふたつめ。この映画の原作者はポール・ギャリコです。イギリスのキャメル(Camel)というグループが、「スノウ・グース」というせつない小説を題材にした同名のアルバムを発表していますが、ギャリコは「スノウ・グース」の原作者でもあります。

◆ポセイドン・アドヴェンチャー/The Poseidon Adventure

■1972年 アメリカ映画(配給 20世紀フォックス)

■監督

ロナルド・ニーム

■脚本

スターリング・シリファント、ウェンデル・メイズ

■製作

アーウィン・アレン

■撮影

ハロルド・F・クレス

■音楽

ジョン・ウィリアムス、アル・カシャ、ジョエル・ハーシュホーン

■出演

ジーン・ハックマン(フランク・スコット牧師)

アーネスト・ボーグナイン(マイク・ロゴ警部補)

レッド・バトンズ(ジェームズ・マーティン)

キャロル・リンレー(ノニー・パリー)

ステラ・スティーブンス(リンダ・ロゴ)

ジャック・アルバートソン(マニー・ローゼン)

シェリー・ウィンタース(ベル・ローゼン)

パメラ・スー・マーティン(スーザン・シェルビー)

エリック・シーア(ロビン・シェルビー)

ロディ・マクドウォール(エイカーズ)

アーサー・オコンネル(ジョン牧師)

レスリー・ニールセン(ハリソン船長)

フレッド・サドフ(造船会社オーナー・リナーコス)

ジャン・アーヴァン(船医)

シーラ・マシューズ(看護婦)

■上映時間

117分

■原作

ポール・ギャリコ『ポセイドン・アドヴェンチャー』(1969年)

「アバ」が、スウェーデン出身の稀代のポップ・グループであることは、もう言うまでもありません。

メンバーは、ビヨルン・ウルバース、ベニー・アンダーソン、アグネサ・フラッツホッグ、アンニフリッド・レングスタッド。

グループ名はそれぞれの頭文字を取ったものです。

この4人(2カップル )は、いずれもスウェーデンのポピュラー音楽界ではスターとして君臨していました。つまりアバは「スウェーデンのスーパー・グループ」とも言える存在なのですね。

)は、いずれもスウェーデンのポピュラー音楽界ではスターとして君臨していました。つまりアバは「スウェーデンのスーパー・グループ」とも言える存在なのですね。

美男美女の2カップルからなるヴォーカル・グループ、しかも甘いメロディのポップ・ソングのオン・パレードとくれば、それだけでシリアスなロック小僧や不良ロック青年、硬派なロック中年の面々からは軽~く見られるおそれが充分にあるのは簡単に想像がつきます。

でも、ぼくの周りに限って言えば、アバをバカにしたような声を聞いた記憶はないなあ。

ベイ・シティ・ローラーズなどはかなり敵視されていましたけれどね。(単にモテないオトコのシットだけだったような気もします )

)

アバが日本でブレイクしたのは「ダンシング・クイーン」でした。これは彼らの代名詞ともなるスーパー・ヒットでしたが、ぼくはあんまりそれには反応しませんでした。

シンプルなドラムは単調に聞こえ、派手な間奏もなくいので、単なるディスコ・ミュージックぐらいにしか思ってなかったんです。

ただ、サウンドの透明感のようなところは、「ほかのディスコ・バンドとは違うな~」とは思っていましたけどね。

しかし「テイク・ア・チャンス」を聴いたときに、その美しいコーラス・ワークにいっぺんに魅かれ、それをきっかけにして積極的にアバを聴くようになりました。

北欧出身のグループ特有の透明感や清々しさがとても爽やかで、しかもどの曲もまんべんなく完成度が高い。きっとみんなそういうところを感じ取っていたので、アバとうわべだけを取り繕ったポップ・グループとの違いをはっきり認識していたんでしょうね。

曲は、おもにビヨルンとベニーのふたりが書いています。

彼らのメロディ・メーカーとしての質の高さは、ポール・マッカートニー、エルトン・ジョン、ジェフ・リン(ELO)らに匹敵するのではないでしょうか。

アバは、ちょうどぼくの青春時代にヒット曲を連発していて、当時よく聴いていたラジオの深夜放送でもひんぱんにオン・エアされていました。主要音楽雑誌にも毎号のように大きく取り上げられていましたね。

アバの曲を聴くと、同時にそのころのことをいろいろ思い出したりします。そのころ好きだった女の子にアバのレコード(『アライヴァル』だったと思う)を借りたりもしたなあ。

素晴らしすぎるアバのレパートリーのなかでは、

「ノウイング・ミー、ノウイング・ユー」と「ザッツ・ミー」が一番好きです。

そのほかにも、「恋のウォータールー」「S.O.S」「ダム・ダム・ディドゥル」「アイ・ドゥ、アイ・ドゥ、アイ・ドゥ」などなど、好きな曲を挙げるときりがありません。

昨夜は「Baby」さんの伴奏。

カラ梅雨のために川はヒビ割れ、田は干上がり、日本中が麩の如く乾ききっていた先月とはうって変わって、先週末からは待望の雨!

と、ガラにもなく日本の農業の未来のために喜んだのも束の間、なんじゃこりゃ、来週の日曜までお日さんマークが全然見当たらんぞ!

( ̄□ ̄;)

今日も朝からよく降ってます。昨夜、というか今朝3時前まで演奏していたにもかかわらず、フツウに早起き(まさか老化・・・ )して、またもやダラダラとレンタルショップになぞ行き、バッド・カンパニー、フリートウッド・マック、ロキシー・ミュージックなんかを借りてきました。

)して、またもやダラダラとレンタルショップになぞ行き、バッド・カンパニー、フリートウッド・マック、ロキシー・ミュージックなんかを借りてきました。

聴きながらブログでも書こうか、って感じです。

さて、若い頃はお金もあまりなく、思うようにCD類も買えなかったんだけど、自分の好きなことにある程度遠慮なくお金を使えるようになり、欲しいな~買ってしまお~( ̄∀ ̄)ヘラヘラ、みたいな一種の衝動買いもできるようになりました。(モノによりますけれど。世の中にはこういう感覚で車や飛行機や船や城なんかを買っちゃう人がいますが、それはマネできんなあ・・・)

それでですね、ざっと計算してみやんですが、いま現在月4枚前後のペースでCDを買っているとする。てことは平均して年40枚くらい買っているんだと思う。

年40枚ということは、10年400枚、50年2000枚。それにレンタルするであろう枚数(10年200枚として50年で1000枚)を足すと、、、

合計で約3000枚。

残りの人生で聴くことのできるCDはあと3000枚・・・。

さらに、映画見て本読んでスポーツに夢中になる時間があるはずだし、楽器を練習する時間だって必要なんだから、えーとえーと、

おいおい時間がいくらあっても足りないよ~

死ぬまでに素晴らしい作品全部は聴けないし見られないのかぁ・・・。

古今東西あわせて、音盤・美術品・本・映像の作品を合わせると、膨大な数になると思うけど、一生かかってCD3000枚聴いておしまい?

その中には、気に入って繰り返し聴くものもあるかわりに、一度聴いてそれっきりのものもたくさんあるだろうし。

良いものだけに巡り合いたい、とかいう人もいたけど、良くないものに巡り合うからこそ、「良し悪し」が解るようになるわけだからなぁ。

そうかぁ、あと約3000枚聴いたら人生終わりなんだな。

なんか得体の知れない、新たな感慨が湧いてきたぞ。

ぼくが死んだら、今まで買い集めたCDやDVDはどうなるんだろう。

二束三文で売り払われるかもしれないな・・・

もしかすると

スズメよけとかコースターがわり に

使われる可能性もあるんじゃなかろうか (T□T;)

などと、このような愚にもつかぬことを考えて、ジメジメした日を自らの手にによってさらにジメジメさせてしまいました。

コンビニで「一万円からお預かりしま~す」と言われると、つい「預けてもええけど絶対に返せよ

」と突っ込みたくなる今日このごろです。

」と突っ込みたくなる今日このごろです。さて、この世には「赤っ恥をかく」ということがあります。

この前、「CD」を「コンパクト・デスク」と思い込んでいたヤツのことを書いたんですが、その時にこの話を思い出したんです。

それだけのことなんですが。。。

いつぞやの休日、午前中から買い物に出掛けました。

昼は「おいしい」という評判のラーメンでも食べようと思いました。

評判なだけあって、1時をとうに過ぎているというのに、店はごった返しています。

なんとか席にありついて、「味噌チャーシュー」だったか何かを頼んだんです。

隣のテーブルにはふたり連れの大学生らしき男子。

さすがに食欲旺盛です。もうすごい勢いで食べてる。

「よう食べるな~さすがに若いわ~どうせロクに勉強もせんクセにこんだけムダに食べて何するつもりや~そのエネルギー何に使うつもりや~こいつらの脳味噌チャーハンでできてんのと違うか~ほんまムダやな~」などと、もし聞こえでもしたら血の雨必至なフラチなことをボ~~~っと考えてました。

するとおもむろに大学生の片割れが大声で店員さんに、「すいませ~~ん」

混雑していて聞こえにくいので、何度か「すいませ~~ん」と呼んでる。

「はいはい~、なんでしょ~か~」

「あの~、アサガオください~」

なに? アサガオ!? (?_?)

その時のぼくの顔も、店員さんの顔も、ほとんど埴輪。

(だいたいこんな感じ⇒(∵) )

するともう片方が、

「レンゲのことか?」

一瞬店がシーンとしたかと思うと、いきなり大爆笑の渦!!!

女性のために解説しときますと、アサガオって男子用便器の通称なんです。

いや~、店の中にいる全員に爆笑された大学生君、ちょっと気の毒なくらい。(^^;)

でもぼくは、「あ、MCのネタになる!」と喜んだのでした。(^^;)