竜田川駅を出発

烏戸塚古墳

古墳時代後期の前方後円墳 前兆60.5m 平群谷最大の古墳だそうだ。

釣池のそばの階段を上ると烏戸塚古墳の後円部の墳頂に出る。墳頂の周囲には円筒埴輪が並んでいたらしい。

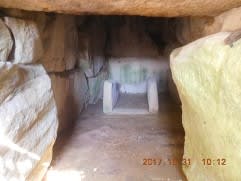

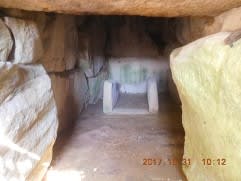

説明を聞いた後、南へ階段を下ると石室の前に出た。

入口の格子越しに石室内を覗く。両袖式の横穴古墳 蓋のない石棺が見えた。

西宮古墳

終末期の方墳 1辺約36m 巨石を用い石舞台古墳に次ぐ規模だとか。

岩屋山式といわれるきれいな切り石が用いられている。石棺は竜山石製の繰り抜き式家形石棺 蓋はなし。

石棺の縁にある穴は杯状穴というそうで、民間信仰で彫られたもの。

鎌倉時代に(流行った?)人が自由に出入りできたことがわかる。

式内・平群神社

平群神社は初めて来た。祭神は大山祇神

この地は弥生時代の集落跡があった丘陵地で、平群の中心となる場所。

平群氏の祖、竹ノ内宿祢画人ぐ皇后と共に朝鮮出兵する際、戦勝祈願として大山祇神をこの地に祀ったと伝わる。

高い石垣の上に拝殿・本殿がある。

拝殿前の狛犬 文化10年の記名があったそうだが未確認 小型で可愛い。

「平群」東に松尾山、西を生駒山に挟まれた地形 真ん中を龍田川が流れる。

「平群」の地名の由来は、剥ぐ(へぐ)から・・辺郡(へぐに)から・・辺国から・・など・・いろんな説がある。

竜田川・清滝街道に沿った竹藪の中に藤原京の瓦を焼いたという「安養寺瓦窯跡」があるらしい。(見えない)

お昼は道の駅・「くまがしステーション」で。

午後

三里古墳

平群駅を過ぎたあたりを東の山てへ登ると三里古墳。

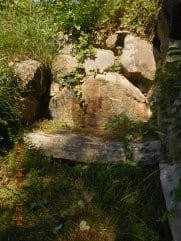

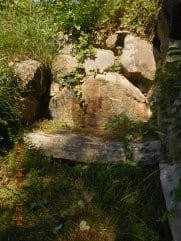

前方後円墳らしいが、形をとどめていない。珍しい「板石の棚」がある。

羨道かと思われる石の間を進むと石室の奥壁のような石がある。その壁の下の方に板石の棚がある。

棚がある古墳は紀の川流域にはあるが、奈良県では3か所のみらしい。(大淀町・槇が峯古墳と下市町・岡峯古墳)

副葬品は多数出土しているらしい。

長屋王墓 吉備内親王の墓

謀反の罪を着せられて自害させられた悲劇の王「長屋王」の墓 長屋王の妃「吉備内親王」墓

今は静かな山里で眠っておられる。

平群駅で解散。

烏戸塚古墳

古墳時代後期の前方後円墳 前兆60.5m 平群谷最大の古墳だそうだ。

釣池のそばの階段を上ると烏戸塚古墳の後円部の墳頂に出る。墳頂の周囲には円筒埴輪が並んでいたらしい。

説明を聞いた後、南へ階段を下ると石室の前に出た。

入口の格子越しに石室内を覗く。両袖式の横穴古墳 蓋のない石棺が見えた。

西宮古墳

終末期の方墳 1辺約36m 巨石を用い石舞台古墳に次ぐ規模だとか。

岩屋山式といわれるきれいな切り石が用いられている。石棺は竜山石製の繰り抜き式家形石棺 蓋はなし。

石棺の縁にある穴は杯状穴というそうで、民間信仰で彫られたもの。

鎌倉時代に(流行った?)人が自由に出入りできたことがわかる。

式内・平群神社

平群神社は初めて来た。祭神は大山祇神

この地は弥生時代の集落跡があった丘陵地で、平群の中心となる場所。

平群氏の祖、竹ノ内宿祢画人ぐ皇后と共に朝鮮出兵する際、戦勝祈願として大山祇神をこの地に祀ったと伝わる。

高い石垣の上に拝殿・本殿がある。

拝殿前の狛犬 文化10年の記名があったそうだが未確認 小型で可愛い。

「平群」東に松尾山、西を生駒山に挟まれた地形 真ん中を龍田川が流れる。

「平群」の地名の由来は、剥ぐ(へぐ)から・・辺郡(へぐに)から・・辺国から・・など・・いろんな説がある。

竜田川・清滝街道に沿った竹藪の中に藤原京の瓦を焼いたという「安養寺瓦窯跡」があるらしい。(見えない)

お昼は道の駅・「くまがしステーション」で。

午後

三里古墳

平群駅を過ぎたあたりを東の山てへ登ると三里古墳。

前方後円墳らしいが、形をとどめていない。珍しい「板石の棚」がある。

羨道かと思われる石の間を進むと石室の奥壁のような石がある。その壁の下の方に板石の棚がある。

棚がある古墳は紀の川流域にはあるが、奈良県では3か所のみらしい。(大淀町・槇が峯古墳と下市町・岡峯古墳)

副葬品は多数出土しているらしい。

長屋王墓 吉備内親王の墓

謀反の罪を着せられて自害させられた悲劇の王「長屋王」の墓 長屋王の妃「吉備内親王」墓

今は静かな山里で眠っておられる。

平群駅で解散。