帯解から櫟本へ。

和爾氏に関係する地域。今まであまりなじみのなかった所だ。

(記述が正確でないこともあるかも・・)

皇族方も安産祈願に来られるという有名な帯解寺も初めて来た。

本尊、帯解地蔵は寄木造 腹に結び紐のようなものが見えるところから腹帯地蔵ともよばれ、日本最古の求子安産の霊像であることから国の重要文化財に指定されている。弘法大師の作と伝わる。

大和名所図会には帯解地蔵の建物などが描かれている。

広大寺池近くの斜面には可愛いヤギちゃんが。

右)広大寺池は日本書紀に記される「和珥池」(わにいけ)とされる。

聖徳太子が秦河勝に作らせた。また平安時代に弘法大師が築造したとの説もあるらしい。

冬場で水が抜かれ底が露わになっていた。水の溜まった所もあり、カワウやアオサギが見えた。

池の西側は池田町。池田荘という荘園だったところ。

誰がどの土地を持っているかは条理制の区角で表示された。小字名にその名残のあるところも。

田畑の区切りを見ると、条里制が残っているところもある。

鎌倉時代の池田荘の条理制を表す図に細井池(広大寺池)が描かれていることから鎌倉時代にはこの池があったことがわかる。広大寺池の水は、近くの田畑を潤すのかと思ったら、(離れた)下流の村(稗田?)が使用しているとのこと。

シャクチリソバが群生 今日もいい天気 青空にカキ

「和邇坂下伝承地」の碑 和爾氏は大和朝廷に仕えた豪族で、この辺り(天理市櫟本~和邇町)は本拠地が所在した地域。 右)式内村社 和爾座赤阪比古神社は和爾氏の祖先を祀る神社

櫟本高塚遺跡のある高塚公園でお弁当。

和爾氏の祭祀跡かと思われる神社のような建物や柱跡や溝などが見つかっているとのこと。

スポーツ公園になっている頂上部からは遠く生駒山などが見えた。

天理教の建物の敷地から丘に登る。

東大寺山古墳

主要部はほとんど盗掘されていたが、棺の外側から鉄刀・鉄剣・銅鏃・革製短甲 他多くの遺物が発見された。

金の象嵌で記した銘文が見つかり、製作の年(中国の忠平年間)が判明した鉄刀が有名。

年代が近いことから卑弥呼が中国からもらったのでは?との説もあるらしい。

出土物は一括して国の重文に指定され、地元ではなくて東京国立博物館に保存されていること、

また「現地に寝泊まりして発掘作業を行った」という裏話を聞くにつけても、いかに重要な発見であったかがわかる。

説明を聞かなければ、竹に囲まれた何ということもない丘だけれど。

上り下り、アレチヌスビトハギのくっつき虫に悩まされた。生き残りをかけた戦術に負けた人多数。

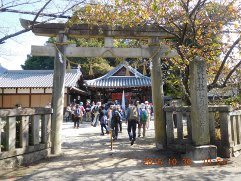

和邇下神社

和邇下神社古墳(前方後円墳の後円部)の上に建つ。櫟本地方の豪族の氏神

神名町には2座(ここ天理市と大和郡山市)が記されている。

下った境内に柿本人麻呂の歌塚などがある。

歌塚は柿本人麻呂の遺骨を葬ったといわれ、大和名所図会にも「人丸塚」とある。

右)柿本人麻呂像 歌人・役人として有名だが、生年没年は不明らしい。和爾氏から分かれた子孫(枝流)らしい。

赤土山古墳

先日の埴輪の講座(10月14日ブログ)で聞いて、家型埴輪が並んでいるのを見てみたいなと思ったが、思いがけず早くにその機会があった。

当初前方後方古墳と見られていたが、後に後円部が(地震による)地滑りで後円部が崩れ落ちていたことが判明して前方後円墳とされた。頂上部にあった円筒埴輪も滑り落ちた状態で見つかっている。

造り出し部分から見下ろす。

墳丘の裾の平たん部に並ぶ 復元 家型埴輪祭祀遺構

切妻造り・入母屋造り・高床建物・入口と窓のある建物 入口だけのものなど・・屋敷を再現したものか。

囲い型埴輪もあり祭祀場と考えられている。 被葬者は和爾氏ゆかりの人物ではないかと見られている。

家型埴輪は思っていたより大きかった。

盾形・単甲形など武具の埴輪、きぬがさ形・官帽形・鳥型(下部のみ)など形象埴輪も出ている。

後円部墳丘の頂上に登る。

この後、在原神社(在原寺跡)と楢大明神社へ。

楢大明神社 主祭神は五十狭芹彦命(いさせりひこのみこと)・鬼子母神(きしぼじん)

東大寺山にあったものが移された。 イチイガシ大木

櫟本駅で解散

和爾氏に関係する地域。今まであまりなじみのなかった所だ。

(記述が正確でないこともあるかも・・)

皇族方も安産祈願に来られるという有名な帯解寺も初めて来た。

本尊、帯解地蔵は寄木造 腹に結び紐のようなものが見えるところから腹帯地蔵ともよばれ、日本最古の求子安産の霊像であることから国の重要文化財に指定されている。弘法大師の作と伝わる。

大和名所図会には帯解地蔵の建物などが描かれている。

広大寺池近くの斜面には可愛いヤギちゃんが。

右)広大寺池は日本書紀に記される「和珥池」(わにいけ)とされる。

聖徳太子が秦河勝に作らせた。また平安時代に弘法大師が築造したとの説もあるらしい。

冬場で水が抜かれ底が露わになっていた。水の溜まった所もあり、カワウやアオサギが見えた。

池の西側は池田町。池田荘という荘園だったところ。

誰がどの土地を持っているかは条理制の区角で表示された。小字名にその名残のあるところも。

田畑の区切りを見ると、条里制が残っているところもある。

鎌倉時代の池田荘の条理制を表す図に細井池(広大寺池)が描かれていることから鎌倉時代にはこの池があったことがわかる。広大寺池の水は、近くの田畑を潤すのかと思ったら、(離れた)下流の村(稗田?)が使用しているとのこと。

シャクチリソバが群生 今日もいい天気 青空にカキ

「和邇坂下伝承地」の碑 和爾氏は大和朝廷に仕えた豪族で、この辺り(天理市櫟本~和邇町)は本拠地が所在した地域。 右)式内村社 和爾座赤阪比古神社は和爾氏の祖先を祀る神社

櫟本高塚遺跡のある高塚公園でお弁当。

和爾氏の祭祀跡かと思われる神社のような建物や柱跡や溝などが見つかっているとのこと。

スポーツ公園になっている頂上部からは遠く生駒山などが見えた。

天理教の建物の敷地から丘に登る。

東大寺山古墳

主要部はほとんど盗掘されていたが、棺の外側から鉄刀・鉄剣・銅鏃・革製短甲 他多くの遺物が発見された。

金の象嵌で記した銘文が見つかり、製作の年(中国の忠平年間)が判明した鉄刀が有名。

年代が近いことから卑弥呼が中国からもらったのでは?との説もあるらしい。

出土物は一括して国の重文に指定され、地元ではなくて東京国立博物館に保存されていること、

また「現地に寝泊まりして発掘作業を行った」という裏話を聞くにつけても、いかに重要な発見であったかがわかる。

説明を聞かなければ、竹に囲まれた何ということもない丘だけれど。

上り下り、アレチヌスビトハギのくっつき虫に悩まされた。生き残りをかけた戦術に負けた人多数。

和邇下神社

和邇下神社古墳(前方後円墳の後円部)の上に建つ。櫟本地方の豪族の氏神

神名町には2座(ここ天理市と大和郡山市)が記されている。

下った境内に柿本人麻呂の歌塚などがある。

歌塚は柿本人麻呂の遺骨を葬ったといわれ、大和名所図会にも「人丸塚」とある。

右)柿本人麻呂像 歌人・役人として有名だが、生年没年は不明らしい。和爾氏から分かれた子孫(枝流)らしい。

赤土山古墳

先日の埴輪の講座(10月14日ブログ)で聞いて、家型埴輪が並んでいるのを見てみたいなと思ったが、思いがけず早くにその機会があった。

当初前方後方古墳と見られていたが、後に後円部が(地震による)地滑りで後円部が崩れ落ちていたことが判明して前方後円墳とされた。頂上部にあった円筒埴輪も滑り落ちた状態で見つかっている。

造り出し部分から見下ろす。

墳丘の裾の平たん部に並ぶ 復元 家型埴輪祭祀遺構

切妻造り・入母屋造り・高床建物・入口と窓のある建物 入口だけのものなど・・屋敷を再現したものか。

囲い型埴輪もあり祭祀場と考えられている。 被葬者は和爾氏ゆかりの人物ではないかと見られている。

家型埴輪は思っていたより大きかった。

盾形・単甲形など武具の埴輪、きぬがさ形・官帽形・鳥型(下部のみ)など形象埴輪も出ている。

後円部墳丘の頂上に登る。

この後、在原神社(在原寺跡)と楢大明神社へ。

楢大明神社 主祭神は五十狭芹彦命(いさせりひこのみこと)・鬼子母神(きしぼじん)

東大寺山にあったものが移された。 イチイガシ大木

櫟本駅で解散