昨日(雨)の続きでお天気が心配だったが幸いにも晴れてラッキー。

源流館から山へ入るまでのバスの中で、川上村のこと・大滝ダムのこと・三之公地区のこと・生息する生き物や植物のこと・いろいろ詳しい説明があって予習になってよかった。

大台ケ原などに降った雨は吉野川~紀の川となり和歌山県紀伊水道へと注ぐ。全長136㎞

大滝ダム

紀ノ川(吉野川)につくられ去年竣工。

昔から下流の洪水の被害が多く、S34年の伊勢湾台風をきっかけにダムが計画された。村の中心部が水没するため反対運動が強く・・竣工を間近にした試験湛水で斜面に亀裂が入るなどして、竣工までには50年もかかったという。

川上村

大迫ダム・大滝ダムと2つのダムがある。

村の95%は森林でその70%はスギ・ヒノキの森林で、天然林は30%しかないとのこと。(大峰修験道周辺と三之公)川上村は500年前から植林を始め、日本の林業の先がけだという。

苗木を詰めて植える方式に付いても説明してくださった。

田んぼがないとの話に(そうなんや~)

大滝ダムができた今、村の中心部はダムの底にあるそうだ。

三之公地区

森林伐採がすすみ、ダム計画がされる中、紀ノ川水系の源流となる三之公の天然林(740ha)を村で買い上げて保護されている。一般の立ち入りはできない。

バスでは後南朝時代の御所跡・生首が並んだという獄門平・関所跡・ダムができる前の集落跡なども紹介された。

シカ・カモシカ・ツキノワグマ(15年前は狩猟対象・今は希少種)・ノウサギや渓流に住むカエルやオオダイガハラサンショウウオなど多様な生物が生息している。

天然記念物トガサワラ原生林

トガサワラは日本固有種で100年前までは化石でしか知られていなかった。

ガタロウの伝説 などの紹介など・・

川上村へは何回も来ているが、源流ということをしっかり意識して森を守る取り組みをされていてすばらしいといつも思う。

曲がりくねった林道。続く地道の山道をバスは走り・・

話を聞きながら手元を見ないでメモしていたが、ついにバス酔い。(ずいぶん久しぶり)

間もなくエコトイレのあるところに到着した。ホッ。

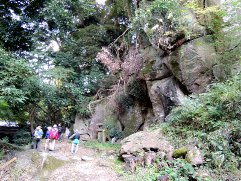

山の入り口はそこからすぐ近い所だった。

川上村の山には入口に山の神が祀られていて、山仕事に入る時も必ずお参りされるという。自然の前で人は謙虚な気持ちが大切だ。

ここにも山の神様が祀られていた。入山のお許しと安全をお祈りした。

10数名の参加者が2班に分けられた。私は初心者コースに入る。

右)いよいよ山へ。初めは植林された人工林が続き、村が購入されたという三之公の天然林へと続く。

トガサワラ 日本固有の木で、紀伊半島中南部と高知県の限られた地域に分布する。100年前までは化石でしか知られていなかったらしい。

種から芽生えたらしいトガサワラの幼木 これで5年ぐらいたっているらしい。頑張れ! 右)落ちていたトガサワラぼっくり。初めてみた。ツガの球果よりも何倍も大きい。

トガサワラが北半球で栄えていた時代もあったらしい。まだ広葉樹がない頃のこと。

谷の道ではいろんな苔がマットを作っていた。苔のふわふわの手触りを楽しむ。

ハナゴケ ヒノキゴケ

ホソバオキナゴケ・ハイヒモゴケ科 タマゴケ・・名もわからない苔がいっぱい。

雨の日しか開かないというオオカサゴケ ラッキー これも昨日雨だったおかげ。 右)コウヤノマンネンゴケ 胞子のうをつけるのは珍しいとか。この苔は時々見るけれど、胞子のことは知らなかった。

ふかふかのコケマットを剥がしてみると・・土が溜まっていた。

落ち葉や山の埃が溜まったものだ。これが苗床になって落ちた種が芽生える。

一体何種類の苔があるのか? いろんな色や形の苔があって気になったが、付いて歩くのに精いっぱい。 もっとも、納得がいくまで見ながら歩いていたら今日中に帰れそうもない・・

川原でお弁当を食べた後 子供たちと一緒に葉っぱの話を聞く。 落ち葉のワニ?トカゲ?

黄色い落ち葉に緑色のスタンプが押してある葉っぱを発見

チドリノキの落ち葉 ルーペで見ると・・すごい! これは菌類らしい。

左)ヒロハノシノブイトゴケや地衣類のサルオガセなどは南方系で「湿気があって暖かい所」に生育との説明に、??と思った。この谷は「暖かい」と聞いて以外だった。 右)アオネカズラ(シダ)

木の橋を渡ったり、岩を登ったり(軍手が大活躍)、登りはきつかった。途中から太腿がパンパンに張ってきた。

休憩場所から希望者はさらに上のトチノキを目指す。私も挑戦 さらに岩を登る。

わーい。やった~。到着! トチノキを見上げる。

行きはよいよい・・降りるのはまた大変。真下に登らなかった人が見える。

ここを最終地点として引き返す。

帰りにはスギノエダタケなどのキノコを教えてもらった。

3時20分頃山裾の林道に降りてきた。頑張った~。

山の神様 ありがとう。案内してくださった方 サポーターのみなさんありがとう。

次の日はきっと筋肉痛になるだろうと思ったが、あとのサポートがよかったのか、1晩寝たら回復。これを書いている2日後もどうもないので大丈夫のよう。

まだ回復力もあるかな?なんちゃって・・あんなにふうふう言ってたのに・・

源流館から山へ入るまでのバスの中で、川上村のこと・大滝ダムのこと・三之公地区のこと・生息する生き物や植物のこと・いろいろ詳しい説明があって予習になってよかった。

大台ケ原などに降った雨は吉野川~紀の川となり和歌山県紀伊水道へと注ぐ。全長136㎞

大滝ダム

紀ノ川(吉野川)につくられ去年竣工。

昔から下流の洪水の被害が多く、S34年の伊勢湾台風をきっかけにダムが計画された。村の中心部が水没するため反対運動が強く・・竣工を間近にした試験湛水で斜面に亀裂が入るなどして、竣工までには50年もかかったという。

川上村

大迫ダム・大滝ダムと2つのダムがある。

村の95%は森林でその70%はスギ・ヒノキの森林で、天然林は30%しかないとのこと。(大峰修験道周辺と三之公)川上村は500年前から植林を始め、日本の林業の先がけだという。

苗木を詰めて植える方式に付いても説明してくださった。

田んぼがないとの話に(そうなんや~)

大滝ダムができた今、村の中心部はダムの底にあるそうだ。

三之公地区

森林伐採がすすみ、ダム計画がされる中、紀ノ川水系の源流となる三之公の天然林(740ha)を村で買い上げて保護されている。一般の立ち入りはできない。

バスでは後南朝時代の御所跡・生首が並んだという獄門平・関所跡・ダムができる前の集落跡なども紹介された。

シカ・カモシカ・ツキノワグマ(15年前は狩猟対象・今は希少種)・ノウサギや渓流に住むカエルやオオダイガハラサンショウウオなど多様な生物が生息している。

天然記念物トガサワラ原生林

トガサワラは日本固有種で100年前までは化石でしか知られていなかった。

ガタロウの伝説 などの紹介など・・

川上村へは何回も来ているが、源流ということをしっかり意識して森を守る取り組みをされていてすばらしいといつも思う。

曲がりくねった林道。続く地道の山道をバスは走り・・

話を聞きながら手元を見ないでメモしていたが、ついにバス酔い。(ずいぶん久しぶり)

間もなくエコトイレのあるところに到着した。ホッ。

山の入り口はそこからすぐ近い所だった。

川上村の山には入口に山の神が祀られていて、山仕事に入る時も必ずお参りされるという。自然の前で人は謙虚な気持ちが大切だ。

ここにも山の神様が祀られていた。入山のお許しと安全をお祈りした。

10数名の参加者が2班に分けられた。私は初心者コースに入る。

右)いよいよ山へ。初めは植林された人工林が続き、村が購入されたという三之公の天然林へと続く。

トガサワラ 日本固有の木で、紀伊半島中南部と高知県の限られた地域に分布する。100年前までは化石でしか知られていなかったらしい。

種から芽生えたらしいトガサワラの幼木 これで5年ぐらいたっているらしい。頑張れ! 右)落ちていたトガサワラぼっくり。初めてみた。ツガの球果よりも何倍も大きい。

トガサワラが北半球で栄えていた時代もあったらしい。まだ広葉樹がない頃のこと。

谷の道ではいろんな苔がマットを作っていた。苔のふわふわの手触りを楽しむ。

ハナゴケ ヒノキゴケ

ホソバオキナゴケ・ハイヒモゴケ科 タマゴケ・・名もわからない苔がいっぱい。

雨の日しか開かないというオオカサゴケ ラッキー これも昨日雨だったおかげ。 右)コウヤノマンネンゴケ 胞子のうをつけるのは珍しいとか。この苔は時々見るけれど、胞子のことは知らなかった。

ふかふかのコケマットを剥がしてみると・・土が溜まっていた。

落ち葉や山の埃が溜まったものだ。これが苗床になって落ちた種が芽生える。

一体何種類の苔があるのか? いろんな色や形の苔があって気になったが、付いて歩くのに精いっぱい。 もっとも、納得がいくまで見ながら歩いていたら今日中に帰れそうもない・・

川原でお弁当を食べた後 子供たちと一緒に葉っぱの話を聞く。 落ち葉のワニ?トカゲ?

黄色い落ち葉に緑色のスタンプが押してある葉っぱを発見

チドリノキの落ち葉 ルーペで見ると・・すごい! これは菌類らしい。

左)ヒロハノシノブイトゴケや地衣類のサルオガセなどは南方系で「湿気があって暖かい所」に生育との説明に、??と思った。この谷は「暖かい」と聞いて以外だった。 右)アオネカズラ(シダ)

木の橋を渡ったり、岩を登ったり(軍手が大活躍)、登りはきつかった。途中から太腿がパンパンに張ってきた。

休憩場所から希望者はさらに上のトチノキを目指す。私も挑戦 さらに岩を登る。

わーい。やった~。到着! トチノキを見上げる。

行きはよいよい・・降りるのはまた大変。真下に登らなかった人が見える。

ここを最終地点として引き返す。

帰りにはスギノエダタケなどのキノコを教えてもらった。

3時20分頃山裾の林道に降りてきた。頑張った~。

山の神様 ありがとう。案内してくださった方 サポーターのみなさんありがとう。

次の日はきっと筋肉痛になるだろうと思ったが、あとのサポートがよかったのか、1晩寝たら回復。これを書いている2日後もどうもないので大丈夫のよう。

まだ回復力もあるかな?なんちゃって・・あんなにふうふう言ってたのに・・