談山神社でウスズミザクラや社殿や13重の塔についてお話を聞く。

「こつづみざくら」と言われる「ウスズミザクラ」 材が固く、鼓の胴に適する。

多武峰と能・観世流の結びつきは強くそのために周辺にたくさんあったウスズミザクラを使って鼓を作っていたらしい。

談山神社は元は藤原鎌足を祀る墓所だったという。後の多武峰総社と神仏習合で一体となった妙楽寺は興福寺と大和を二分する勢力を誇っていたという。

飛鳥から吉野にまで及ぶ広大な寺域であったらしい。

多武峰が天台宗になったためこれに対抗する興福寺に焼き打ちにあって塔なども焼失し再建された。

明治の廃仏毀釈により妙楽寺は廃滅し談山神社となり、僧は神官となったそうだ。

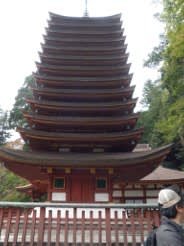

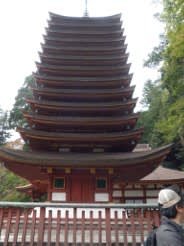

朝廷をも恐れさせた御破裂山の鳴動現象のことなどを聞いた後、13重の塔・修理の終わった権殿などを見学。

今まで何気なく見ていた13重の塔は「木造で13重の塔はここだけ」という貴重なもの。今は重要文化財だが国宝にする価値があるものだと力説されていた。 右)権殿の柱は当時の漆塗り「チャン塗り」を復元して使用。

日光東照宮のモデルにもなったという本殿は今修理中。床下から昭和20年に本尊を避難させるために作られたという防空壕が見つかり、新たな発見もあったらしい。 右)拝殿の天井には手に入りにくい貴重なキャラボクが使用されている。

境内にはカツラ・スギ・コウヤマキなどの大木がある。

このスギは桜井で2番目に太い。

モミジの紅葉にはまだ少し早い談山神社を後に、

西門へ。

西門の弥勒石像 右)女人禁制の碑が残る

山道に入るころから雨が降ってきた。冬野~良助親王墓を通って竜在峠へ。

茶屋跡のある

竜在峠(左の標識)からさらに山へ。右)芭蕉「笈の小文」中の「雲雀より空にやすらふ峠かな」の句碑の残る

細峠。標高697m。ここまで来るのは久しぶり。

松尾芭蕉は多武峰からここを通って吉野の花見に行ったという。

昔はこの辺りにも人家があったそうだが昭和30年ごろに最後の2軒が引っ越され村は消滅したという。吉野方面の大パノラマが見えたというが、今は木が繁って眺望はきかない。

ここから鹿路へ下りる道は初めて通る。

リンドウは天気がよくないので閉じたまま アキノキリンソウ

1時間足らず下って鹿路(ろくろ)集落へ。

遅いお昼の後、

鹿華苑という個人の花園を見学。季節外れであまり花はなかったが、たくさんの花や木を植えておられる。どうぞまた見学に来てくださいとのことだった。

ヒマラヤピラカンサス ダイモンジソウ

その後、夢咲花(ゆめさか)という

ペン工房へ。

木でペンの軸を作っておられる。削って見せてくださり、何人かが体験した。

私もさせてもらったが、初めは簡単に思ったが、少し削ると木の固い部分が出てきて、均等に削るのはむつかしい。製品になったペンは木の種類によって木肌も違い、やさしい手触りだった。

天一神社

天一神社は杉の大木が立ち並ぶ。鍛冶の神様を祀られているという。

多武峰のバス停まで下り解散となる。談山神社を出てからずっと雨だった。