ヨーロッパではベビーカーで電車に乗ると場所を譲ってくれるのに、日本だと嫌な顔をされるなど、うんざりするような厳しい目線がある。なんで日本の社会はこんなに赤ちゃんと母親に不寛容なのか?という疑問がずっとある。

ヨーロッパではベビーカーで電車に乗ると場所を譲ってくれるのに、日本だと嫌な顔をされるなど、うんざりするような厳しい目線がある。なんで日本の社会はこんなに赤ちゃんと母親に不寛容なのか?という疑問がずっとある。

・・・

答えは複数あって、どれもその通りだと思う。最近なるほどと思ったのは、日本はマイノリティ(少数派)に厳しい、という説。少子化が進む日本で赤ちゃんの占める割合は1%以下、圧倒的に少数派。少ないので社会が理解を示さないとも言えるが、同時に「多数派にあわせよ」という日本的風土が厳しい眼差しを生んでいるのでは、と。そうするとマイノリティであるところの赤ちゃんと母親は家にこもらざるを得ないんじゃないか、と感じた。

・・・

社会にマイノリティの居場所がないことは、いろいろな面で感じる。そうした意識を作り出す背景には、社会の構造的な問題が必ず潜んでいる。誰にとっても生きやすい社会をつくることは簡単ではないけれど、まずはまめたの教育から取り組んでいきたい。

意外に質問が多いので一言。週末UPの「腹ペコ日記」と「一寸凡師の隙間コラム」の作者は、波風立男と別人。一寸凡師さんは40代のパパ。腹ペコさんは30代のママ。前者は約5年、後者は1年半書いてもらってる。内容もだが、「今週はお休み」が一度も無いことが凄い。本ブログの誇る座付きエッセイスト。

意外に質問が多いので一言。週末UPの「腹ペコ日記」と「一寸凡師の隙間コラム」の作者は、波風立男と別人。一寸凡師さんは40代のパパ。腹ペコさんは30代のママ。前者は約5年、後者は1年半書いてもらってる。内容もだが、「今週はお休み」が一度も無いことが凄い。本ブログの誇る座付きエッセイスト。

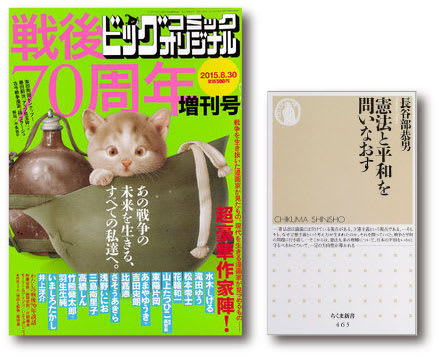

中身をめくってみると、やはり素晴らしい。ずっと持っておきたい本に出会えた。

中身をめくってみると、やはり素晴らしい。ずっと持っておきたい本に出会えた。

ヨーロッパではベビーカーで電車に乗ると場所を譲ってくれるのに、日本だと嫌な顔をされるなど、うんざりするような厳しい目線がある。なんで日本の社会はこんなに赤ちゃんと母親に不寛容なのか?という疑問がずっとある。

ヨーロッパではベビーカーで電車に乗ると場所を譲ってくれるのに、日本だと嫌な顔をされるなど、うんざりするような厳しい目線がある。なんで日本の社会はこんなに赤ちゃんと母親に不寛容なのか?という疑問がずっとある。

意外に質問が多いので一言。週末UPの「腹ペコ日記」と「一寸凡師の隙間コラム」の作者は、波風立男と別人。一寸凡師さんは40代のパパ。腹ペコさんは30代のママ。前者は約5年、後者は1年半書いてもらってる。内容もだが、「今週はお休み」が一度も無いことが凄い。本ブログの誇る座付きエッセイスト。

意外に質問が多いので一言。週末UPの「腹ペコ日記」と「一寸凡師の隙間コラム」の作者は、波風立男と別人。一寸凡師さんは40代のパパ。腹ペコさんは30代のママ。前者は約5年、後者は1年半書いてもらってる。内容もだが、「今週はお休み」が一度も無いことが凄い。本ブログの誇る座付きエッセイスト。 買いそびれ通販で手に入れた「ビッグコミックオリジナル 戦後70周年増刊号」(15.8.30 小学館)。表紙のコピー「あの戦争の未来を生きる、すべての私たちへ」、期待以上だ。水木しげる、滝田ゆう、山上たつひこ、さそうあきら、井上洋介…無着成恭、横尾忠則…涙の出る豪華さ。言葉で表現できない豊かな「情」が、戦争と人間を描く漫画でこれでもかというように。この一冊は持ち出し禁止枠に格納。

買いそびれ通販で手に入れた「ビッグコミックオリジナル 戦後70周年増刊号」(15.8.30 小学館)。表紙のコピー「あの戦争の未来を生きる、すべての私たちへ」、期待以上だ。水木しげる、滝田ゆう、山上たつひこ、さそうあきら、井上洋介…無着成恭、横尾忠則…涙の出る豪華さ。言葉で表現できない豊かな「情」が、戦争と人間を描く漫画でこれでもかというように。この一冊は持ち出し禁止枠に格納。

色々と考えるところがあって貯金を意識し始めた。(「開始」ではなく「意識」。)「いつか必要な時がくるかもしれないから」というよりは「必要だから」という理由。凡師は元々新しもの好きで、衝動買いをする事もしばしば。先日迎えた43歳の誕生日も、今までだったら「自分で自分に何かご褒美を」と考えるところだが、今回は無し。

色々と考えるところがあって貯金を意識し始めた。(「開始」ではなく「意識」。)「いつか必要な時がくるかもしれないから」というよりは「必要だから」という理由。凡師は元々新しもの好きで、衝動買いをする事もしばしば。先日迎えた43歳の誕生日も、今までだったら「自分で自分に何かご褒美を」と考えるところだが、今回は無し。