コラム

コラム 凡師さんに触発されてコメント書く。昨日は腹ペコさんでコメントした。2人のコラムで、それまでぼんやりしていた姿かたちがはっきりすることは多い

凡師さんに触発されてコメント書く。昨日は腹ペコさんでコメントした。2人のコラムで、それまでぼんやりしていた姿かたちがはっきりすることは多い 公式裏ブログ「波風食堂、準備中です」は、波風氏の生活そのものを素材に書いているから、こちらのブログより厳しいルールでやっている。わかってもらえるかなあ?

公式裏ブログ「波風食堂、準備中です」は、波風氏の生活そのものを素材に書いているから、こちらのブログより厳しいルールでやっている。わかってもらえるかなあ? コラム

コラム 凡師さんに触発されてコメント書く。昨日は腹ペコさんでコメントした。2人のコラムで、それまでぼんやりしていた姿かたちがはっきりすることは多い

凡師さんに触発されてコメント書く。昨日は腹ペコさんでコメントした。2人のコラムで、それまでぼんやりしていた姿かたちがはっきりすることは多い 公式裏ブログ「波風食堂、準備中です」は、波風氏の生活そのものを素材に書いているから、こちらのブログより厳しいルールでやっている。わかってもらえるかなあ?

公式裏ブログ「波風食堂、準備中です」は、波風氏の生活そのものを素材に書いているから、こちらのブログより厳しいルールでやっている。わかってもらえるかなあ? 権威

権威

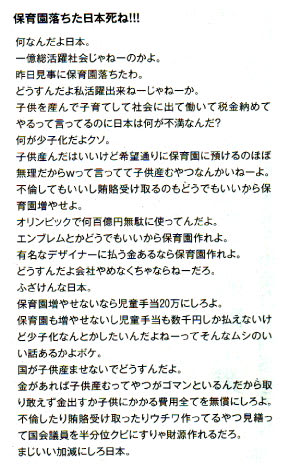

「保育士に勲章授与を」というニュースを見て、昨年末の教員の学びに関する答申を思い出した。その答申は、学び続ける教師像の実現のため、研修のたびに証明書を出すなどして学んだ証をオーソライズし、研修に対するモチベーションを高める、という内容だったと思う。

・・・

権威づけがないと研修したくないというのは、すでに「学び続ける教師」になっていないんじゃないかと思う一方で、問題の本質は学びたくても学ぶ時間がない点にある、と答申自身が示しているわけで、なんだかチグハグだなと感じる。

・・・

保育士の問題もその低賃金にあるわけで、「勲章がもらえるならなろうかな」という話ではないはずだ。こうした「権威づけ志向」は、いったいどこからやってくるのだろうかと気になっている。

帯に「佐藤愛子85歳、これが最後の作品集」、「よく見ておきなさい、あれが恋という病気よ。」のコピー。「院長の恋」(佐藤愛子著:文藝春秋 2009年)を昼寝忘れて読んでしまった。グリム童話を読んでいるはずのママヨさんが、あまりにクスクス笑うので「何だあ?」と貸してもらう。

帯に「佐藤愛子85歳、これが最後の作品集」、「よく見ておきなさい、あれが恋という病気よ。」のコピー。「院長の恋」(佐藤愛子著:文藝春秋 2009年)を昼寝忘れて読んでしまった。グリム童話を読んでいるはずのママヨさんが、あまりにクスクス笑うので「何だあ?」と貸してもらう。  短編5編。最初が「院長の恋」、最後が「沢村校長の晩年」。印象深いのが「離れの人」。85歳(現在93歳)でエッセーでなく小説を、こういう心模様を書くことに驚く。立男だって修行すれば、人間は何て面白く、愛らしく、哀しく、切ないのだろうと思える日が来るかもしれない。来てほしい。

短編5編。最初が「院長の恋」、最後が「沢村校長の晩年」。印象深いのが「離れの人」。85歳(現在93歳)でエッセーでなく小説を、こういう心模様を書くことに驚く。立男だって修行すれば、人間は何て面白く、愛らしく、哀しく、切ないのだろうと思える日が来るかもしれない。来てほしい。  恋というのは、どのくらい人間修行すればこんなふうにに喜劇だと思えるのだろう、78歳の上品な老婆の『アッチの方』のことを、エッチとは趣の違う人間の妙味として描いている(「離れの人」)のも面白い。下ネタをあっけらかんと書いて人間の仕方なさを思うのも楽しい。題名で真っ先に読んだ「沢村校長の晩年」、確固とした見識を持つ人間が、他人の善意で見事に阿保にされる過程が、何とも可笑しく悲しい。

恋というのは、どのくらい人間修行すればこんなふうにに喜劇だと思えるのだろう、78歳の上品な老婆の『アッチの方』のことを、エッチとは趣の違う人間の妙味として描いている(「離れの人」)のも面白い。下ネタをあっけらかんと書いて人間の仕方なさを思うのも楽しい。題名で真っ先に読んだ「沢村校長の晩年」、確固とした見識を持つ人間が、他人の善意で見事に阿保にされる過程が、何とも可笑しく悲しい。  続けて「火花」(又吉直樹著)読む。理屈っぽく辛い。プロとアマはこんなに違う。

続けて「火花」(又吉直樹著)読む。理屈っぽく辛い。プロとアマはこんなに違う。

本書について著者に対するインタビュー記事があり楽しい。画像をクリックすると読めます

本書について著者に対するインタビュー記事があり楽しい。画像をクリックすると読めます 「折々の言葉」(朝日3/14)に「表現をするということは…『社会を変える方法』を手にするということ 山田創平」とあったが、そうとも言えるし、そうでないとも思う。波風立男氏は、漱石「草枕」にあった言葉以上のものを知らない。

「折々の言葉」(朝日3/14)に「表現をするということは…『社会を変える方法』を手にするということ 山田創平」とあったが、そうとも言えるし、そうでないとも思う。波風立男氏は、漱石「草枕」にあった言葉以上のものを知らない。

ドンドコジャカジャカ

ドンドコジャカジャカ

【前号からの続き】

【前号からの続き】