連休を利用して、朝から果樹園の草刈に精を出し、くたびれたのでコーヒーを飲みながら本棚を眺めておりました。ふと、最上段の奥のほうに、古びたファイルがあるのを発見。あれは何だったかな、と全く記憶になし。さっそく踏み台を持ち出し、手にとって見ると、なんと、懐かしのオーディオカタログでした。おそらく、昭和40年代のものと思われます。本人は全く記憶にありませんが、たぶん、当時興味を持ったものを、ファイルしていたのでしょう。

上のトリオのTW-31とAFX-31のコンビなどは、たぶん1960年代の製品かと思います。実に懐かしいものです。トリオ(現ケンウッド)社のバリコン式チューナは、定評のあるものでした。

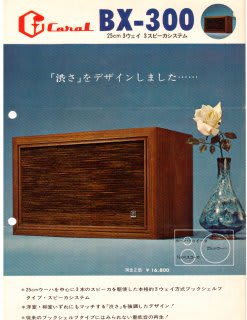

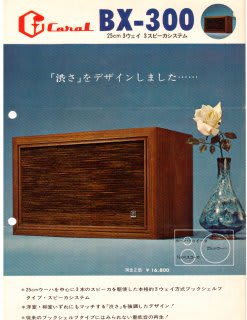

こちらはコーラル社のブックシェルフ型スピーカBX-300です。コーラル社といえば、軽い振動板を強力な磁気回路で駆動する、ベータシリーズで有名でした。少し後に、バックロードホーン型スピーカーボックスBL25を出しましたが、試聴室などで聴かせてもらうこのスピーカの音が、わりに好きでした。

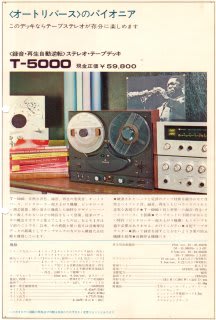

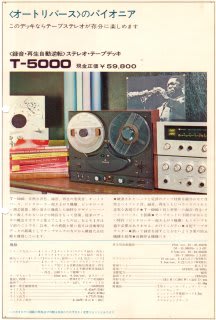

つづいて、パイオニアのオープンデッキ、T-5000 です。このシリーズは、録音再生オートリバースが便利そうでした。友人が持っていて、うらやましく、あこがれました。さらに上級機の、T-6000 というのもありました。

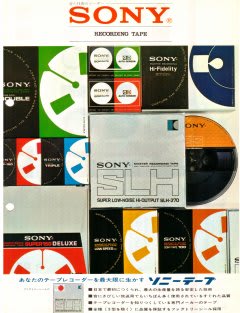

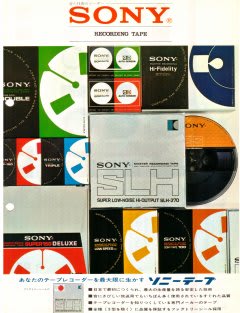

オープンリールデッキといえば、当然テープが話題に上ります。当時、SONY の SLH テープが評判になっていました。19cm/s で 38cm/s の音、という触れ込みでした。

レコード再生には、カートリッジが必要です。グレース(品川無線)の MM 型 F8X シリーズのうち、実際に F8C を入手して愛用しました。このシリーズは、交換針を変えるだけで、F8LになったりF8Mになったりするのでした。

でも、学生時代に、実際に利用できるスピーカは、foster社(FOSTEXに社名変更)のユニットに限られてしまっていました。FE-203 を用いたバックロード・ホーンを自作したり、FE-103 を使った小型バスレフを作ったり。後者は今も使っています。ちょっと紙臭さがありますが、定位の良さは抜群です。

上のトリオのTW-31とAFX-31のコンビなどは、たぶん1960年代の製品かと思います。実に懐かしいものです。トリオ(現ケンウッド)社のバリコン式チューナは、定評のあるものでした。

こちらはコーラル社のブックシェルフ型スピーカBX-300です。コーラル社といえば、軽い振動板を強力な磁気回路で駆動する、ベータシリーズで有名でした。少し後に、バックロードホーン型スピーカーボックスBL25を出しましたが、試聴室などで聴かせてもらうこのスピーカの音が、わりに好きでした。

つづいて、パイオニアのオープンデッキ、T-5000 です。このシリーズは、録音再生オートリバースが便利そうでした。友人が持っていて、うらやましく、あこがれました。さらに上級機の、T-6000 というのもありました。

オープンリールデッキといえば、当然テープが話題に上ります。当時、SONY の SLH テープが評判になっていました。19cm/s で 38cm/s の音、という触れ込みでした。

レコード再生には、カートリッジが必要です。グレース(品川無線)の MM 型 F8X シリーズのうち、実際に F8C を入手して愛用しました。このシリーズは、交換針を変えるだけで、F8LになったりF8Mになったりするのでした。

でも、学生時代に、実際に利用できるスピーカは、foster社(FOSTEXに社名変更)のユニットに限られてしまっていました。FE-203 を用いたバックロード・ホーンを自作したり、FE-103 を使った小型バスレフを作ったり。後者は今も使っています。ちょっと紙臭さがありますが、定位の良さは抜群です。