父が亡くなり、果樹園を受け継ぐ決心をして週末農業を開始したとき、最初に取り組んだ課題は、一年間放置してしまったサクランボの剪定でした。それまで剪定などまるでやったことがなく、なんとなく光がまんべんなく当たるように、風通しが良くなるようにする、という程度の認識しかありませんでした。

ところが、我流の剪定を続けていると樹勢が弱まり、一部の枝は枯れ始めてしまいました。やっぱり素人剪定ではだめなのかと思い、仕事の忙しさもあって、お金を払ってプロに委託しました。プロの農家の人たちは、実に思い切った剪定をします。バッサリ太い枝を伐採しますので、ときに枯れることがあります。とくにここ数年は、プロに委託しているにもかかわらず四本ある太い幹のうち半分が枯れてしまうケースや、一本全部が立ち枯れるケースなどが複数出てきましたので、まるっきり他人まかせではだめだと痛感しました。勤め人でなくなった今年は、二箇所ある園地のうちせめて一箇所、自宅裏の果樹園を、主に樹勢の回復を図ることを重視し、自分でていねいに選定してみようと考えました。

(プロの剪定にもかかわらず枯れてしまった主幹枝)

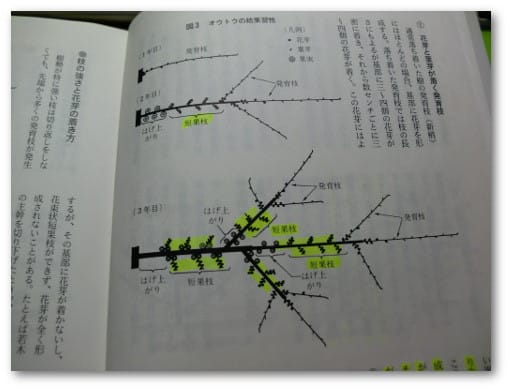

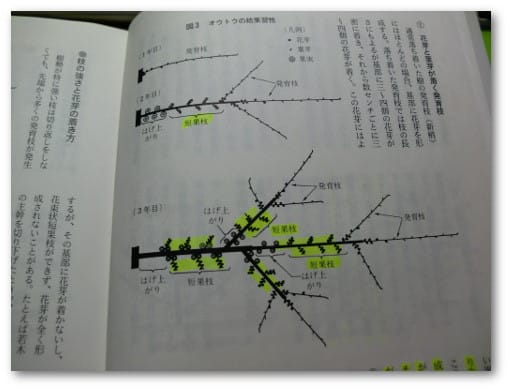

まず、基本のおさらいをしようと、山形県の園芸試験場や農業改良普及所で活躍した専門家、佐竹正行・矢野和男著『オウトウの作業便利帳』(農文協刊)という本を読みながら、剪定の基本を再確認しました。

サクランボの枝を模式的に描くと、こんな感じです。

思い切ってシンプルにすると、枝の要素はこんな感じでしょうか。

ここで、発育枝は今年一年間成長することで翌年に多くの短果枝をつけ、花が咲き実がなります。

ですから、短果枝だけがついていて発育枝がない枝は、今年は花が咲き実がなりますが、勢いが弱り、やがては枯れてしまいます。つまり剪定というのは、発育枝を程よく残しながら、日光や風通しを考え、バランス良く間引き・切断していかなければならないのです。素人剪定の欠点の一つは、実は不要な徒長枝を間引くことに重点が置かれすぎ、発育枝も切ってしまい、短果枝だけの枝にしてしまう傾向がある、ということでしょう。

(こうなると、やがて枯れる)

先日の、短く細めの徒長枝を残し、強すぎる枝は切る、というのと同様に、栄養成長を程よく抑制しつつ生殖成長を毎年継続させるということがポイントなのだなあと実感したところです。

さて、午後からは山響の定期演奏会でモーツァルトとブルックナーを聴く予定です。午後は雨が降るようですが、午前中は曇りの予報です。少しは剪定の続きができるかな?

ところが、我流の剪定を続けていると樹勢が弱まり、一部の枝は枯れ始めてしまいました。やっぱり素人剪定ではだめなのかと思い、仕事の忙しさもあって、お金を払ってプロに委託しました。プロの農家の人たちは、実に思い切った剪定をします。バッサリ太い枝を伐採しますので、ときに枯れることがあります。とくにここ数年は、プロに委託しているにもかかわらず四本ある太い幹のうち半分が枯れてしまうケースや、一本全部が立ち枯れるケースなどが複数出てきましたので、まるっきり他人まかせではだめだと痛感しました。勤め人でなくなった今年は、二箇所ある園地のうちせめて一箇所、自宅裏の果樹園を、主に樹勢の回復を図ることを重視し、自分でていねいに選定してみようと考えました。

(プロの剪定にもかかわらず枯れてしまった主幹枝)

まず、基本のおさらいをしようと、山形県の園芸試験場や農業改良普及所で活躍した専門家、佐竹正行・矢野和男著『オウトウの作業便利帳』(農文協刊)という本を読みながら、剪定の基本を再確認しました。

サクランボの枝を模式的に描くと、こんな感じです。

思い切ってシンプルにすると、枝の要素はこんな感じでしょうか。

ここで、発育枝は今年一年間成長することで翌年に多くの短果枝をつけ、花が咲き実がなります。

ですから、短果枝だけがついていて発育枝がない枝は、今年は花が咲き実がなりますが、勢いが弱り、やがては枯れてしまいます。つまり剪定というのは、発育枝を程よく残しながら、日光や風通しを考え、バランス良く間引き・切断していかなければならないのです。素人剪定の欠点の一つは、実は不要な徒長枝を間引くことに重点が置かれすぎ、発育枝も切ってしまい、短果枝だけの枝にしてしまう傾向がある、ということでしょう。

(こうなると、やがて枯れる)

先日の、短く細めの徒長枝を残し、強すぎる枝は切る、というのと同様に、栄養成長を程よく抑制しつつ生殖成長を毎年継続させるということがポイントなのだなあと実感したところです。

さて、午後からは山響の定期演奏会でモーツァルトとブルックナーを聴く予定です。午後は雨が降るようですが、午前中は曇りの予報です。少しは剪定の続きができるかな?