半世紀前の学生時代、『きょうの料理』を参考に、料理をつくり始めました。その時は、本の記載のとおりに材料を準備し、作り方を見ながら手順通りに材料を切り、加熱していましたので、どうしても焦げついたり焼きすぎたりしがちでした。そのときに気がついたのは、

という構成ではダメだということです。つまり、

というふうに、揃えるべき材料と下ごしらえを済ませておき、作り方は調理の手順と留意点だけにとどめるべきだ、というものでした。野菜はどのように切っておけばよいのか、肉は、調味料は、どのように準備しておけばよいのか、そこをきちんと準備しておけば流れるように短時間で調理できますので、加熱しすぎて焦がすことも材料がぐちゃっとなることもありません。このあたりは化学実験と同じで、何事も段取りが大事、ということです。

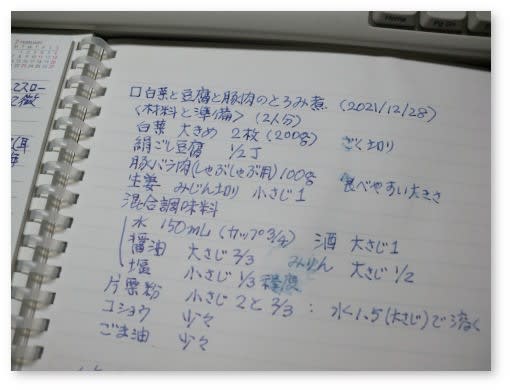

本腰を入れて自分で料理するようになったのは退職後のことですが、料理メモノートを準備するようになったのも影響が大きいと感じます。様々なレシピは、相変わらず「材料」と「作り方」で書かれている場合が多く、下ごしらえを作り方の中で説明していることが多いのですが、最近はこれを「材料と準備」というふうに下ごしらえの段階を準備の方に入れるようにノートに書き直すようにしたため、ずっとわかりやすく、便利なレシピになるようです。当然のことながら、このような構成に手直しをして料理メモ・ノートに書き込んだレシピが、私の大事な財産の一つです。

- 材料

- 作り方

という構成ではダメだということです。つまり、

- 材料と準備

- 作り方

というふうに、揃えるべき材料と下ごしらえを済ませておき、作り方は調理の手順と留意点だけにとどめるべきだ、というものでした。野菜はどのように切っておけばよいのか、肉は、調味料は、どのように準備しておけばよいのか、そこをきちんと準備しておけば流れるように短時間で調理できますので、加熱しすぎて焦がすことも材料がぐちゃっとなることもありません。このあたりは化学実験と同じで、何事も段取りが大事、ということです。

本腰を入れて自分で料理するようになったのは退職後のことですが、料理メモノートを準備するようになったのも影響が大きいと感じます。様々なレシピは、相変わらず「材料」と「作り方」で書かれている場合が多く、下ごしらえを作り方の中で説明していることが多いのですが、最近はこれを「材料と準備」というふうに下ごしらえの段階を準備の方に入れるようにノートに書き直すようにしたため、ずっとわかりやすく、便利なレシピになるようです。当然のことながら、このような構成に手直しをして料理メモ・ノートに書き込んだレシピが、私の大事な財産の一つです。