アイヌの方のお話を拝聴していて、去年(2010年8月)ミュンヘンのFIRT/IFTR国際学会で撮った写真を紹介したいと思った。マオリ族など、先住民族の遺骨や装飾品やその他の付随するものが返却されている。少なくともEUの国々は返却を始めている。

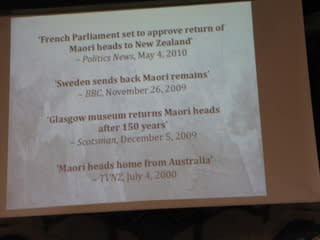

先住民族の演劇と消え去った部族の情報を保存しようとする民族誌学

フランス議会はマオリ族の頭蓋骨をニュージーランドに返却することに同意:2010年5月4日

スウェーデンはマオリ部族の遺骨を返却:2009年11月26日

グラスゴー博物館はマオリ族の頭蓋骨を150年ぶりにニュージーランドに返却:2009年12月5日

マオリ部族の頭蓋骨がオーストラリアから故郷へ2000年7月4日

それらの頭蓋骨は一つと限らない。アイヌの遺骨は1000体以上も墓から掘り出されたのである。

この写真(絵画?)の人が誰が分からない。しかし書いたMarie Clements (Dene Metis playwright)は調べることができた。

マリー・クレメンツMarie Clementsは英語バージョンのWikipediaに詳細が紹介されている。

カナダの先住民族・インディアンとフラン系やイギリス系の毛皮商人との間に生まれた子供たちをメティスと呼ぶという。おそらく彼女はデニ族の出身とイギリス人の間の子供なのだろうか?これはイギリスのRoyal Holloway University教授

prof. Dr Helen Gillbertが【Making Modernity:Indigenous Theatre and Salvage Ethnography】の題で基調講演した時紹介した写真などの中の一部である

”Salvage Ethnography"という聞きなれない専門用語だが、要するに絶滅の淵にある先住民族の文化を父権的にそれらの文化の痕跡を保存・記録しょうとする試みであり、それらと演劇のかかわりが彼女の論のテーマだったように覚えている。

近代において、西欧諸国が先住民族に振るった背筋の凍るような科学・学術目的による、博物館に展示するための行為があった。先住民族を殺し、骨や遺骸を収集したのである。その感性・思想・行為、それらを十分認識したうえで先住民族による舞台表象(カナダ、オーストラリア、太平洋諸島)は、帝国主義的近代が築き上げたもの、あるいは否定すべき救済行為の遺産やそれらの歴史の推移を検証することになる。つまり先住民族はそれらの歴史的経緯を踏まえて独自の歴史・文化を再生し問いかけているということになろうか。先住民族は、絵画は問い続けているのである。ダイナミックに芸術と人間性との接点、その証言に耐えている。まだ呼吸しながら問い続けている。

クレメンツはBurning Visionでカナダ日本文学賞を受賞している。またThe Unnatural and Accidental Womenは映画化されている。日本でも彼女は知られた劇作家でありシナリオライターなのかもしれない。

アイヌ民族の方との出会いから、カナダ人のデニ・メティスの(劇作家、映画監督、アーティスト)の女性との出会いへと膨らんだことが不思議な気がしている。世界は狭くなったという事かもしれない。インターネットが距離を払拭させているのは確かだ。かなたがこなたになり、ここはあそこと繋がっている。アイヌの問題やイヌイットやカナダ・アメリカインディアンの問題と現在と連なっている。そしてそれが言語と文化と土地、魂の問題だとすると、この沖縄・琉球弧と近い世界とも言えるのだろう。ただそれを無視するか受容・共感し、連帯できるかなのだろうか?身近な台湾や中国にもまた少数民族が多いのである。ベトナムもそうだ!日本の中の少数民族として沖縄・琉球の人間が自らを意識するか否かは大きい問題で、今後の選択に関わる事柄である!

おそらく先住民族なりマイノリティー民族意識を無にしたい層と、それを強烈に打ちだす層、どちらでもいい層、日本人意識を打ちだす層に分かれていくのだろうか?すでに戦前のように支配と被支配の分化は民族的分化の様相も見せ始めている?

あのボスは誰だ?あの下流は誰?と?アイデンティティーの複雑さが高層ビルが立ち並んでいく中で無色になるということはないと思うが、どの先住民族も絶滅の危機の前で【言語と文化の関係の切実さ】を追求しているのは確かなのだろう!さて?

【しまくとぅば】ではなく【ウチナーグチ】はどうしたら存続できるだろうか?世界中に【しまくとぅば】はある。しかし、【うちなーぐち】は沖縄(と世界のウチナーンチュの中)だけにある!?琉球諸語は琉球弧だけにある。んん、琉球語・沖縄語?琉球方言・沖縄方言?言語をどう存続させるかは、簡単そうで難しい問題!

先住民族の演劇と消え去った部族の情報を保存しようとする民族誌学

フランス議会はマオリ族の頭蓋骨をニュージーランドに返却することに同意:2010年5月4日

スウェーデンはマオリ部族の遺骨を返却:2009年11月26日

グラスゴー博物館はマオリ族の頭蓋骨を150年ぶりにニュージーランドに返却:2009年12月5日

マオリ部族の頭蓋骨がオーストラリアから故郷へ2000年7月4日

それらの頭蓋骨は一つと限らない。アイヌの遺骨は1000体以上も墓から掘り出されたのである。

この写真(絵画?)の人が誰が分からない。しかし書いたMarie Clements (Dene Metis playwright)は調べることができた。

マリー・クレメンツMarie Clementsは英語バージョンのWikipediaに詳細が紹介されている。

カナダの先住民族・インディアンとフラン系やイギリス系の毛皮商人との間に生まれた子供たちをメティスと呼ぶという。おそらく彼女はデニ族の出身とイギリス人の間の子供なのだろうか?これはイギリスのRoyal Holloway University教授

prof. Dr Helen Gillbertが【Making Modernity:Indigenous Theatre and Salvage Ethnography】の題で基調講演した時紹介した写真などの中の一部である

”Salvage Ethnography"という聞きなれない専門用語だが、要するに絶滅の淵にある先住民族の文化を父権的にそれらの文化の痕跡を保存・記録しょうとする試みであり、それらと演劇のかかわりが彼女の論のテーマだったように覚えている。

近代において、西欧諸国が先住民族に振るった背筋の凍るような科学・学術目的による、博物館に展示するための行為があった。先住民族を殺し、骨や遺骸を収集したのである。その感性・思想・行為、それらを十分認識したうえで先住民族による舞台表象(カナダ、オーストラリア、太平洋諸島)は、帝国主義的近代が築き上げたもの、あるいは否定すべき救済行為の遺産やそれらの歴史の推移を検証することになる。つまり先住民族はそれらの歴史的経緯を踏まえて独自の歴史・文化を再生し問いかけているということになろうか。先住民族は、絵画は問い続けているのである。ダイナミックに芸術と人間性との接点、その証言に耐えている。まだ呼吸しながら問い続けている。

クレメンツはBurning Visionでカナダ日本文学賞を受賞している。またThe Unnatural and Accidental Womenは映画化されている。日本でも彼女は知られた劇作家でありシナリオライターなのかもしれない。

アイヌ民族の方との出会いから、カナダ人のデニ・メティスの(劇作家、映画監督、アーティスト)の女性との出会いへと膨らんだことが不思議な気がしている。世界は狭くなったという事かもしれない。インターネットが距離を払拭させているのは確かだ。かなたがこなたになり、ここはあそこと繋がっている。アイヌの問題やイヌイットやカナダ・アメリカインディアンの問題と現在と連なっている。そしてそれが言語と文化と土地、魂の問題だとすると、この沖縄・琉球弧と近い世界とも言えるのだろう。ただそれを無視するか受容・共感し、連帯できるかなのだろうか?身近な台湾や中国にもまた少数民族が多いのである。ベトナムもそうだ!日本の中の少数民族として沖縄・琉球の人間が自らを意識するか否かは大きい問題で、今後の選択に関わる事柄である!

おそらく先住民族なりマイノリティー民族意識を無にしたい層と、それを強烈に打ちだす層、どちらでもいい層、日本人意識を打ちだす層に分かれていくのだろうか?すでに戦前のように支配と被支配の分化は民族的分化の様相も見せ始めている?

あのボスは誰だ?あの下流は誰?と?アイデンティティーの複雑さが高層ビルが立ち並んでいく中で無色になるということはないと思うが、どの先住民族も絶滅の危機の前で【言語と文化の関係の切実さ】を追求しているのは確かなのだろう!さて?

【しまくとぅば】ではなく【ウチナーグチ】はどうしたら存続できるだろうか?世界中に【しまくとぅば】はある。しかし、【うちなーぐち】は沖縄(と世界のウチナーンチュの中)だけにある!?琉球諸語は琉球弧だけにある。んん、琉球語・沖縄語?琉球方言・沖縄方言?言語をどう存続させるかは、簡単そうで難しい問題!