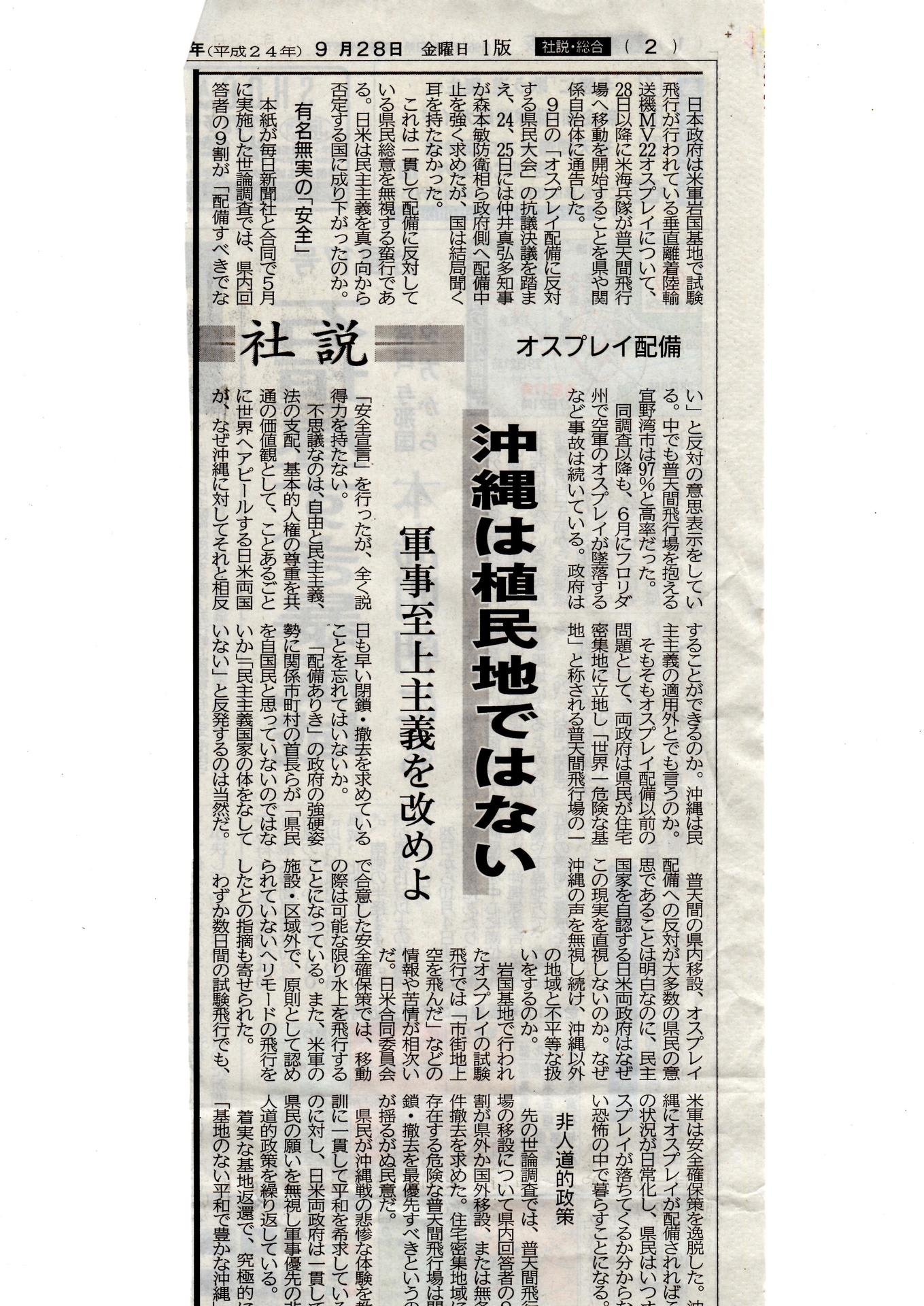

社説で強制的オスプレイ配備は軍事優先だと論じている。この間植民地主義や植民地のことばが紙面で踊ってはいたが、軍事植民地の5文字も批評をする方々はすでに使用している。大城立裕氏などはずっと前から内国植民地のことばを使っている。昨今の大城氏は政治的発言《スタンス》を発信し続けている。氏の思いは多くの良識的なウチナーンチュの感性をまた代表すると思うのだがその感性が例えば沖縄の自民党に属する那覇市長のセンスにも垣間見られる。

1879年の日本への併合から134年目の今日、その歴史を見据えた時の共有体験が水脈として流れているゆえかもしれない。そして社説である。沖縄は植民地ではない。しかし現実は日米の植民地扱いである。佐藤優が同じ28日の評論で住民投票をしてそれを直接米国にぶっつけるそして国連で演説する方法もあると戦術を述べている。しかし、反対の意志はすでに知事を始め、市町村の代表、議会代表が議決し何万人もの沖縄住民が反オスプレイに集結して意志を示した。それに対し、尚、直接的住民投票をしてその結果を米政府に持っていけというアドバイスはちよっと解せなかった。

社説も書いている。「県知事、県議会全市町村長と議会、全国会議員が人命、人権の脅威である欠陥機に「ノー」を意思表示しているのである。配備強行は沖縄を植民地扱いする暴挙だ」と筋が通った論理展開である。そして強行したら基地そのものへの敵意が深まるとも。普天間の即時閉鎖・撤去こそ強力に推し進めるべきだ」と結ぶ。国連の少数民族部会なのか、人権委員会などの場で構造的差別を証言し世界に日米が沖縄に振るう鞭をキーストーンオキナワの現況を訴えることは、いいと思うが、直接住民投票をするにはまたかなり予算が吹っ飛ぶのは事実だ。やる必要はないね。ゴリ押しする日米は全くオキナワに住んでいる人間の意志、人権を一顧だにしていないということになる。これは憲法の条項にも反することだと憲法学者は述べている。そもそもオキナワに麗しい日本国憲法の恩恵があるのか、疑問で憲法の上に安保が君臨する不思議な国である。国民よりアメリカの意向が優先される。それも軍事的均衡(核の傘)による経済発展の恩恵という論理なのだろうか?ならばTWの背後の在る方のブログでもデーターが示されたが、貿易に関する限り中国やオセアニア、アジア諸国との関係を重視したほうがいいという事になる。

すでに沖縄世論の90%の意思表示は明らかだ。メディアの報道や沖縄住民のマジョリティーの意志、ハワイやアメリカ本土でのオスプレイ配備との比較も含め、日米安保の欺瞞などすでに炙りだされている。それらを英訳して世界中のメディアに発信し続ける姿勢を持ち続けそのための予算を県はもっと配分すべきだろう。

実質的には沖縄は植民地的扱いでありつづける。軍事‥政治‥経済‥文化が日本政府の紐付き予算の中で運営されているのは事実だ。沖縄の特異性がある面で日本国の多様性=多元性の大胆な文化豊穣の広告塔にもなっている。つまり日本は特異な歴史をもつ琉球弧に配慮しその文化を大切に対処していることを世界にアピールできる。実質は日本マネー(資本)が隅々まで琉球弧を資本構築の素材《うまい餌》として大いに利用しているのも事実である。ODAのモデルとされる。落とされる金は中央に逆流する構造であると指摘される。それを壊し自立経済をと訴えても陸海空域は檻の中のようながんじがらめの監視《軍事》体制の中にあり、価値体系はあくまで中央政府が牛耳っているゆえに、教育現場のカリキュラムも沖縄の独自性を出し得ない状況である。ピラミッドの上部構造=司令塔の命じるままに、法規もそうなっていて、それに順応する体系である。

しかし沖縄の民衆もメディアも植民地の軛から逃れようと賢明に闘っている。アンテナを世界にめぐらし、67年間にわたる首輪を取り除くために日夜見えない力と闘い続けている。

TWITTERで日本で生まれ日本人アイデンティティーを素直にもっている方々とのやり取りの中でわかることは、知識人も含めてマジョリティーの認識は安保肯定であり中国やロシアの防波堤になるよりまだアメリカの防波堤がいいという考えであるようだ。アメリカの核の傘を尊重する安定思考が主だとわかる。

中国脅威論が最近は孫崎さんなどの影響や常にこれでもか、と開示されていくTWやブログなどの情報の開示で意外と多様な側面がどんどん出てきている現実だ。沖縄メディアは中国語にも韓国語にも翻訳してネットでおおいに広報をやってほしい。そのために資金はたいへんかと思うがネットの場合は印刷する必要がないのでまだ経費の節約ができ、かつインパクトは強いのではないだろうか?

ウィキリークスのアサンジの動向に常に関心を持って見守っているが、世界には軍事帝国のパワーに抗して闘っている無数のネットグラスルーツがある。OCCUPY WALL STもその流れであり、世界のOCCUPYと連帯する方向性も探りたい。

ネットでのSNSの闘いもその一つである。