今日は、朝から太陽が調子よく出てくれました。まあ、こういった日は逆に気温が低く寒く感じるのですが、部屋に居て背中に太陽を浴びると暑く感じます。

当然の話ですが、冬の期間は部屋の奥まで太陽が入ってくれて、夏の暑い期間は、そんなに部屋の奥まで太陽光が入らず、自然の環境は上手く出来ているんだと、有り難さを感じます。

さて、今日の写真は、先頃ご紹介した信州・須坂アートパークでの世界の民族人形博物館での「三十段飾り 千体の雛祭り」の続編で、この建物のお隣にあります「須坂市歴史的建物園」に飾られていましたお雛さまをご案内したいと思います。

まずは、入口の長屋門です。明治30年の建物だそうです。

photo 1 長屋門

photo 2

この長屋門をくぐると、三軒ほどの家屋がありますが、まずは右方向に向かいますと、総茅葺き屋根の町屋「旧牧家」があります。

photo 3 旧牧家

居宅がL字型の曲り屋になっていて、天井裏の垂木(たるき)には野物(のもの)材を使用している江戸時代末期頃の建築と推定されているようです。

その部屋の中にも、数々のお雛さまが飾られていました。

photo 4

photo 5

photo 6

そして、先程の長屋門を入って、今度は左側には、元須坂藩の医師:板倉雄碩(ゆうせき)氏の居宅が建っています。

慶応元年(1865年)頃の建築で、二階には十五畳敷の寺小屋(私塾)もあり、当時は読み書きそろばんを教えていたと云われています。

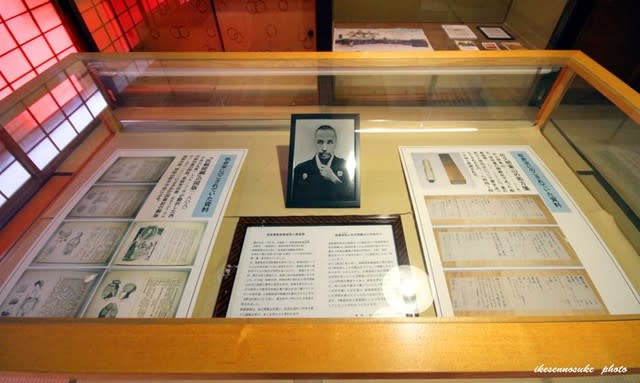

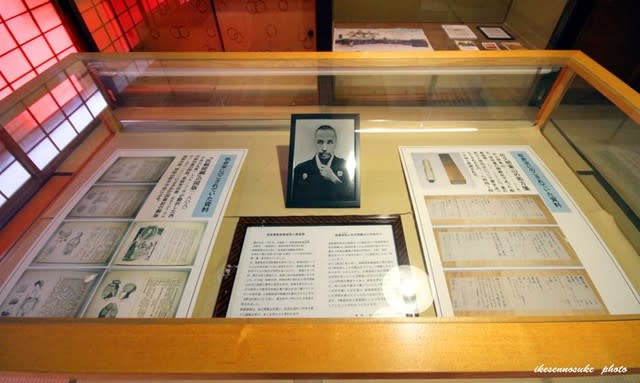

また、一階にも松代藩:佐久間象山先生のお写真も展示されていて、どんな縁があるのかと思いましたが、この須坂藩医:板倉雄碩氏によって、佐久間象山先生は、処方せんを貰っていたような感じでした。

photo 7 須坂藩医:板倉雄碩氏の居宅

photo 8

photo 9 佐久間象山先生の額と処方箋

photo 10 二階の寺小屋

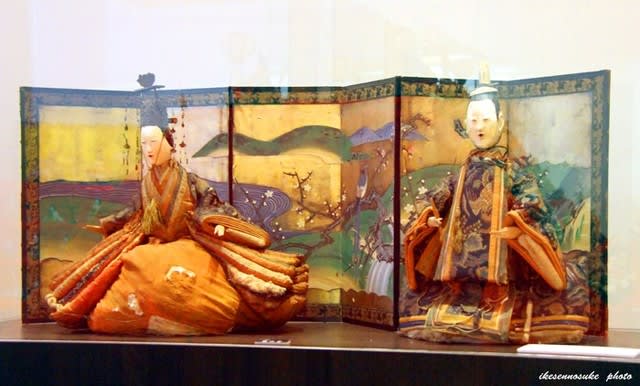

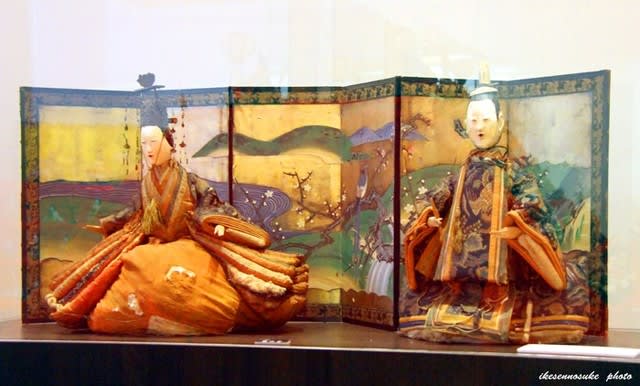

そして、前回のblogでご紹介出来ませんでしたが、世界の民族人形博物館の奥部屋に飾られていた「享保の内裏雛」も併せてご紹介させていただきます。

photo 11

photo 12 享保の内裏雛

この享保の内裏雛は、ガラスケースに入っておりますので、光を防ぎながら撮ってみましたが、やはり駄目でした。

こういった光を防ぐフィルターもあるようですが、実際に使用するとなると、フィルターリングを廻しながらの作業になったと思いました。

しばらく、使っていませんので、忘れました。

当然の話ですが、冬の期間は部屋の奥まで太陽が入ってくれて、夏の暑い期間は、そんなに部屋の奥まで太陽光が入らず、自然の環境は上手く出来ているんだと、有り難さを感じます。

さて、今日の写真は、先頃ご紹介した信州・須坂アートパークでの世界の民族人形博物館での「三十段飾り 千体の雛祭り」の続編で、この建物のお隣にあります「須坂市歴史的建物園」に飾られていましたお雛さまをご案内したいと思います。

まずは、入口の長屋門です。明治30年の建物だそうです。

photo 1 長屋門

photo 2

この長屋門をくぐると、三軒ほどの家屋がありますが、まずは右方向に向かいますと、総茅葺き屋根の町屋「旧牧家」があります。

photo 3 旧牧家

居宅がL字型の曲り屋になっていて、天井裏の垂木(たるき)には野物(のもの)材を使用している江戸時代末期頃の建築と推定されているようです。

その部屋の中にも、数々のお雛さまが飾られていました。

photo 4

photo 5

photo 6

そして、先程の長屋門を入って、今度は左側には、元須坂藩の医師:板倉雄碩(ゆうせき)氏の居宅が建っています。

慶応元年(1865年)頃の建築で、二階には十五畳敷の寺小屋(私塾)もあり、当時は読み書きそろばんを教えていたと云われています。

また、一階にも松代藩:佐久間象山先生のお写真も展示されていて、どんな縁があるのかと思いましたが、この須坂藩医:板倉雄碩氏によって、佐久間象山先生は、処方せんを貰っていたような感じでした。

photo 7 須坂藩医:板倉雄碩氏の居宅

photo 8

photo 9 佐久間象山先生の額と処方箋

photo 10 二階の寺小屋

そして、前回のblogでご紹介出来ませんでしたが、世界の民族人形博物館の奥部屋に飾られていた「享保の内裏雛」も併せてご紹介させていただきます。

photo 11

photo 12 享保の内裏雛

この享保の内裏雛は、ガラスケースに入っておりますので、光を防ぎながら撮ってみましたが、やはり駄目でした。

こういった光を防ぐフィルターもあるようですが、実際に使用するとなると、フィルターリングを廻しながらの作業になったと思いました。

しばらく、使っていませんので、忘れました。