2023(令和5)年9月23日~10月29日の期間で「石川県七尾美術館」にて「能登畠山氏とゆかりの文化」の企画展が開催されました。そこで歴史仲間の加賀冨樫氏つながりの巣鴨介様と一緒に、加賀能登ツアーに行ってきました。その様子を、「ホームページ開設25周年企画」としてお届けします。

1日目は加賀冨樫史跡巡り。写真は冨樫家代々の墓地である「御廟谷」です。他にも福井県あわら市の「金津城溝江氏館跡」や「冨樫館跡」や周辺史跡、「伝灯寺」などを回りました。

「チャンピオンカレー野々市本店」で食べたフィッシュフライカレーです。金沢カレーと言っても本店は野々市。加賀冨樫ファンならぜひ食べたいものです。加賀での様子は「加賀冨樫氏野々市の歴史」のサイトに載せております。

加賀の旅程が終わって夜に能登へ。ここでは5年前と同じく「すしべん」へ。前回は武藤様と一緒の旅程でした。歴史仲間と旅するのは本当に楽しいもので、時間があっという間に感じます。

この日はビジネスホテルに宿泊するので、やはり立ち寄り湯である「総湯」に行きます。氷見にも「総湯」という温泉がありました。ひょっとして「総湯」って立ち寄り湯のチェーン店なのかな?

この日はいつも宿泊する七尾駅前の「ホテルアリヴィオ」が満室だったので、和倉温泉にある「アルファワン」に宿泊しました。ここも部屋も綺麗で、夕食もあるし、朝食もバイキングもあるので、ご一緒した巣鴨介様も満足いただけたようでした。

さて、いよいよ2日目。能登畠山氏の旅程です。私にとって人生で10度目の「七尾の旅」になります。

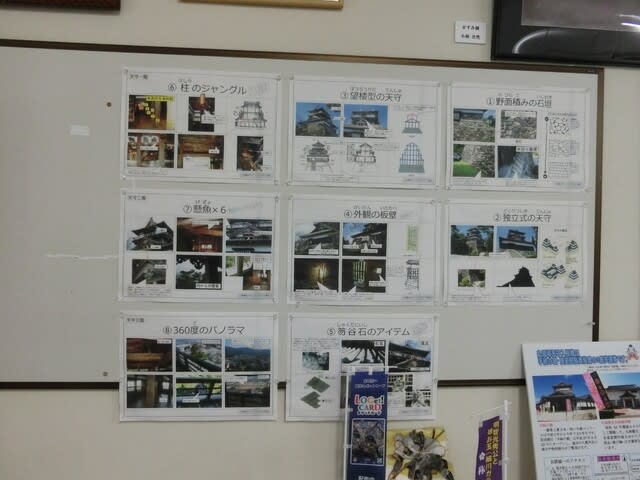

まず8時に七尾城に着きました。相変わらず荘厳な石垣です。この調度丸が発掘調査されたのが3年前。そろそろ七尾市から発掘調査報告書が出る時期です。最近はこういう報告書もPDFになっていることが多くありがたい。ぜひ今回もPDFにして誰でも見られるようにしてほしいです。

能登の旅程でこれまで1度も外したことがない七尾城。ここに来るととても癒やされます。そして旅行に一緒に来た方にご案内すると、歴史に興味がそれほどない方でも、この城を見ると感動されます。それほどの魅力が七尾城にあるという事だと思うのです。45分コースなら、「三ノ丸」「袴腰」「寺屋敷」も追加すると模範コースです。

往復2時間確保できるなら、2022(令和4)年4月に「七尾城登山口駐車場」がオープンしたので、そこから本丸まで徒歩で登ると、七尾城の堅固さを体感できます。

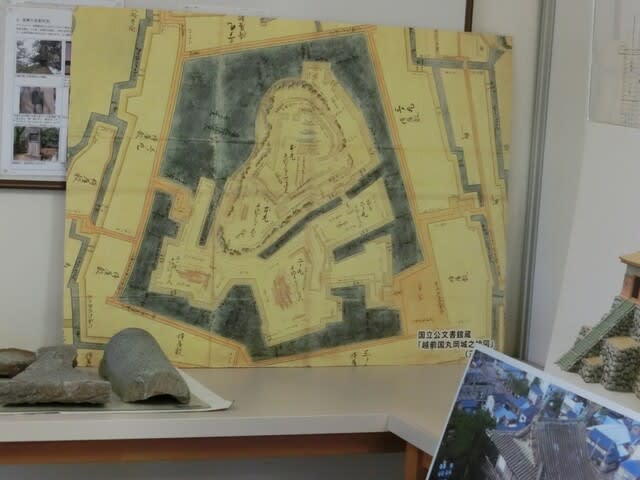

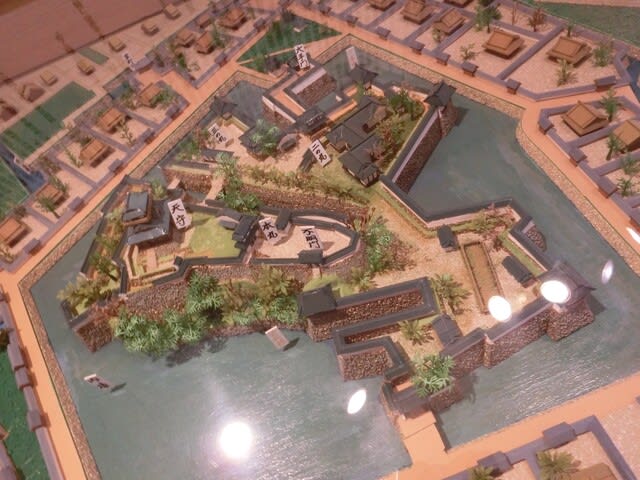

さらにこの「七尾城登山口駐車場」の案内施設には、七尾城に関する展示も多い。上記写真は「史跡七尾城跡整備計画図」です。

https://www.city.nanao.lg.jp/sportsbunka/shise/sesaku/kakushukeikaku/kyouiku/documents/seibikihonkeikaku_s.pdf

↑のサイトに「史跡七尾城跡整備基本計画」がありPDFファイルで見ることができます。この「整備基本計画」によると、今は藪で入れない「長屋敷」も整備されるようです。

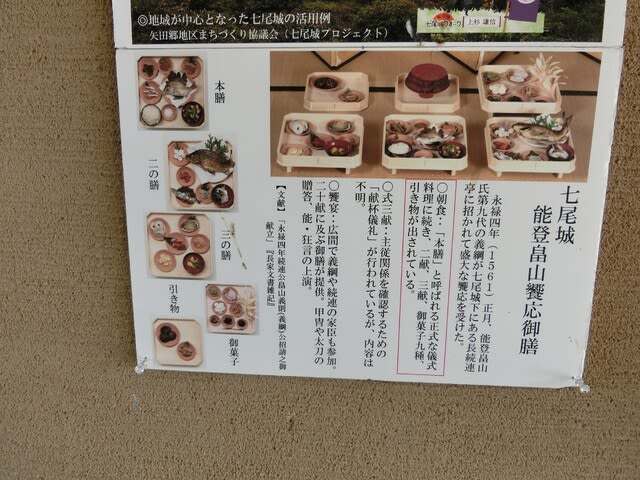

また、七尾城登山口駐車場の案内施設には「能登畠山饗応御膳」の復元の写真もあります。この内容はYouTubeにもアップされています。

https://www.youtube.com/watch?v=dDE_mE98btM

令和2年度文化資源活用事業費補助金(Living History (生きた歴史体感プログラム)促進事業)による能登畠山文化、饗応食の再現映像です。しかし広報不足なのか、中々アクセスが伸びません。ぜひ興味がある方はアクセスを!

これも駐車場の案内施設にある説明板。こうやって七尾城の立地を上空写真でみると、改めて山城ながら海からそれほど離れていないことを感じます。本丸の絶景はこの位置関係だからこそ産まれているんですね。また、能登府中(以前までの守護館)とも、能登の国府(古代の中心地)とも距離が近く、能登の行政を司りつつも、防御を優先とする位置としては非常にふさわしい場所だと感じます。

続いて「七尾城史資料館」へ。ここは9度目の来訪です。こちらの資料室は以前は「写真撮影可」だったのですが、今回は「写真撮影禁止」となっていました。展示内容は個人的に楽しむための撮影だと思うのですが、ネットなどにはあまりアップしないようにしたいものです。ここで七尾の年刊地方雑誌『七つ尾』を買いました。20号から40号まで持っているので20年分を所有しています。

つづいて「のと里海里山ミュージアム」に来ました。この日は公園でイベントもやっていたのでかなりの来場者がいました。その時に観光している方がイベントのお店の人に「これから能登を回るんですよ。」と言ったら「能登は広いので全部を回るなら2日くらいかかりますよ。」と言っていました。これは私も同感で、能登をひとくくりにしがちですが、能登の中心部である七尾から奥能登の珠洲までは車で100kmほど距離があるので、移動だけでも結構な時間がかかります。口能登・中能登・奥能登とそれぞれを十分楽しむならぜひ「能登空港」を利用し、1泊2日をぜひ「能登だけ」で堪能するのがゆったり旅が出来るお勧めです。

「のと里海里山ミュージアム」は2018(平成30)年開館で、私は3度目の来訪です。ここは能登全体の展示があるので、能登を回る基幹になる施設です。能登全体の展示があるので七尾城の展示もありますが、ちょっと少なめです。開館した時は「ここで学芸員が能登畠山氏の研究をしてくれないかな…」と思ったのですが…。

次にいよいよ「石川県七尾美術館」を訪問です。この美術館は1995(平成7)年開館で、私は1999(平成11)年、2008(平成20)年以来の3度目の訪問です。1998(平成10)年に訪れた時には能登畠山氏の展示はなにもありませんでした。長谷川等伯関連のものはそれなりにありました。しかし2008(平成20)年に「能登畠山家創設から600年記念」のイベントが開催されるに合わせて、石川県七尾美術館でも「能登畠山氏と文芸の世界展」という企画展をやっていました。(下記コンテンツ参照)

https://nanao.sakura.ne.jp/special/10year.htm

しかしここでも過去の私はこう記しています。「能登畠山氏を体系的に理解しようとするには、まだまだ足りないと思っていた。しかし、この七尾美術館の展示内容はなかなかでした。惜しむべきは企画展の図録が販売されていないことです。無料で企画展のパンフレットはもらえましたが、それだけは物足りない。すべての出品作品に説明をつけた図録を販売してほしかった…。一方、ほとんど毎年行われている長谷川等伯関連の企画展の図録は販売しています。」そして今回も同様でした。図録を販売してほしかったなぁと思います。

2023(令和5)年の企画展の内容は「能登畠山氏とゆかりの文化」という内容で、触れ込みは「賦何船連歌」「賦何路連歌」「賦何人連歌」の能登畠山関連の連歌が3ついっきに公開される、というものでした。期待はしていながら、どこか「美術館」というものを踏まえてそれなりの気分で見ていたら、新しい知見が何個も得られました。ここに私が気がついたことを備忘録としてここに記します。

・畠山義総の入道名は「徳胤」。義綱が一時期解明した「義胤」の字はここから来たと思われる。

・畠山義元が菩提寺として贔屓していた輪島市三井の興徳寺は、七尾市の龍門寺に吸収合併された。義綱の文書に出てくるのはそれが背景にあるから。

・畠山義総は1530(享禄3)年に「お香の調合マニュアル」を手に入れていた。

・畠山義総は冷泉為広から、滞在費用として「牛黄圓」をもらった。熱病などの薬である。義綱の医道への興味などにつながったと思われる。

・長谷川等伯26歳の時に描いた「十二天図」は畠山義綱の気多大社造営の一環として描かれたものか。

・長谷川等伯が30歳の時に描いた「法華経曼荼羅図」に入道した畠山義続(徳祐)が描かれている。

・長谷川等伯は、『等伯画説』によると「能州屋形が黙庵筆の『猿猴図』を所持していた」と述べた記載があり、等伯は能登畠山氏が所有する同図を実際に見たのだろうと推察される。

下記3つの件は、等伯と畠山義綱とのつながりの深さを感じる。私は拙サイト「長谷川等伯」のコンテンツで「20代でまさに画家として売りだし中であった頃、義綱をパトロン(注2)として活躍していたのではないかとも推測できる。」と評した。(下記コンテンツ参照)「https://nanao.sakura.ne.jp/person/hasegawa_tohaku.html

まさにそれが裏付けられたように感じて、展示に見入ってしまいました。今後コンテンツを追加するつもりです。

次に訪れたのはお土産物を買う場所「能登食彩市場」です。相変わらずすごい人気スポットです。巣鴨介様にも買い物を堪能していただきました。あとで、妻に「珠洲の塩を買ってきてもらえば良かった。でも七尾では売っていないか…」と言われたのですが、この食彩市場には能登のすべてのお土産が存在します。間違いなく立ち寄りたいスポットです。

昼食は寿司へ。七尾市は「すし王国七尾」と言われるほど寿司がおいしい。今回は2022(令和4)年にも訪れた「寿し一(すしかず)」さんを再訪。カウンターで一握りずつ出される寿司を、リーズナブルな値段でとびきりのおいしさを味わえる…なんて素敵な。この時期のおすすめは「アオリイカ」でした。イカ自体が甘いので、珠洲の塩が乗っていました。私が食べたかった「生クチコ」は1月以降でないと食べられないようです。残念。店のオーナーと女将さんと七尾の素敵な所を話して店を後にします。

次は七尾駅です。能登では今2つのアニメの聖地として注目されています。1つは2011(平成23)年に公開された「花咲くいろは」です。和倉温泉がモデルになっているようで、能登鹿島駅なども登場します。そのアニメがのと鉄道のラッピング列車になっています。列車内のアナウンスもアニメの声優が担当しているとか。力の入れようがスゴイ。もう1つは2019(令和元)年公開の「君は放課後インソムニア」です。こちらは七尾市が舞台となっています。回数券にアニメの絵が使われるなどこちらも力が入っています。ぜひ歴史だけで無く、能登のいろんな魅力に触れて欲しいです。

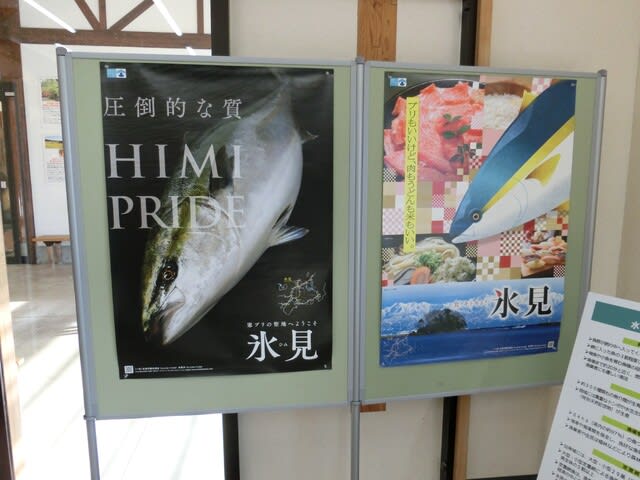

ここで七尾市を後にし、能越自動車道に乗って富山県射水市へ。その最中にふらっと寄ったのが氷見市の道の駅「氷見漁港場外市場ひみ番屋街」です。右記サイトは公式サイト(https://himi-banya.jp/)

人が少ないと写真を見て思うかも知れませんが、人様を写さないように配慮したものです。広大な駐車場は90%以上埋まっており、かなり人気の施設のようです。レストラン街があったり、立ち寄り湯があったり、土産物屋があったりと、能登食彩市場の規模の3倍ほどはありました。氷見市なかなかやるなぁ。七尾市も負けてられん。

ただ郷土の歴史本などが売っていないので、歴史好きに取ってはちょっと残念にも思えました。観光パンフレットなどはありましたが、郷土資料コーナーとか欲しいなぁ。

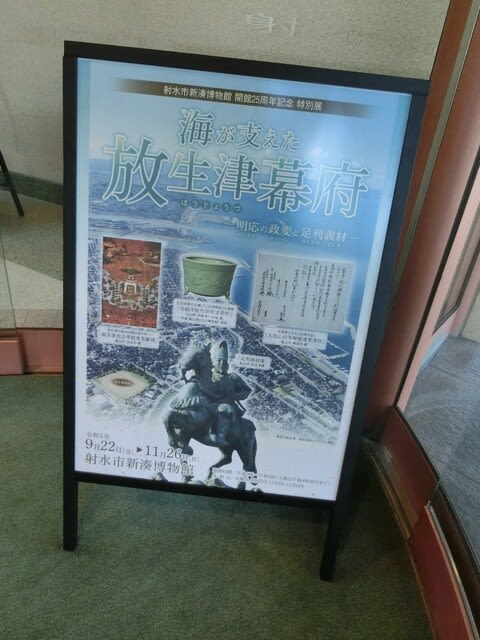

さて今回の歴史旅の最後の訪問地。富山県射水市の「射水市新湊博物館」です。

今回は「海が支えた放生津幕府-明応の政変と足利義材-」の企画展を見に行きました。こちらの展示も写真撮影は禁止でした。でも図録が売っていないという悪循環。でも展示は見応えがありました。なぜ足利義稙(義材)が京都から北陸に逃れてきたのか、なぜ越中では守護代クラスである神保氏が将軍を迎え入れることができたのか…など貴重な内容でした。せっかくの内容だったから記憶より記録に留めておきたかった…。

今回の旅も、加賀・能登・越中の戦国時代を満喫する旅ができました。今や在野にて研究した内容を公開することが私の大事なプライベートの1つです。そんな楽しい旅に、さらに仲間と歴史を堪能できることはこの上ない幸せです。今回の訪問をまた、サイトに生かすことを誓い。ホームページ公開25周年企画とさせていただきます。