今日は、「元祖中世復元史跡・足助城」に訪城したので紹介します。

足助城は愛知県豊田市足助(旧・足助町)の真弓山に築かれた連郭式の山城です。鎌倉時代に足助氏が居城したと伝えられていますが、発掘調査では15世紀以降のものしか見つかっていないとこのこと。

室町戦国時代には、鈴木氏が在城したことが知られる豪族でした。三河の大名・松平氏(後の徳川氏)相手に半独立の立場で、離反・従属を繰り返しますが、徳川家康が豊臣秀吉の関東入国指令で三河を去ると、鈴木氏も一緒に移動したようで、足助城も廃城となります。

足助城は、比較的尾張に近いところに位置したため、今川時代には尾張攻略・三河防衛の要所であると言えます。それゆえ、松平氏に離反・従属をする駆け引きが盛んだったと考えられます。鈴木氏という豪族が在住していたことで、武田氏の遠江攻略の出城としての役割だった・高根城とは違って、足助城は建物の遺構も多く存在するようです。

本丸や西の丸など郭の遺構は発掘調査で数多く発見されました。

足助城は有料の城址公園になっており、入園するのに300円必要です(公開時間:9時~4時半、休園日:年末年始)。その際、竹下登首相(当時)が行った政策「ふるさと創生1億円」事業をきっかけに、1989(平成元)年に旧・足助町の町制100周年記念事業として足助城の本格的発掘調査・復元に着手したとされます。復元費用にはふるさと創生の1億円の他、町の予算として4億円かかり、合計5億円だったと足助城の職員の方が教えてくれました(5億円でここまで復元できるなら七尾城もやってくれ~)。1993(平成5)年に復元整備が完了し城址公園としてオープンし、全国で最も早い「中世復元城郭」となるモデルケースとなりました。

足助城の入口をすぎてしばらくすると、この写真の光景。我が正室が「お~!これは歴史に興味のない私でも、結構すごいとおもうわ。」と嬉しいような嬉しくないような言葉を頂きました。ともあれ、中世の城郭を味わうには十分の雰囲気を感じます。まあ、見るだけですごい段差です。ただ本格的な山城のため、荒砥城(長野県千曲市)などに比べると、若干道が歩きにくいので小さなお子様連れには最新の注意が必要です。危そうな坂などでは、まだ幼い我が嫡男・と娘には必ず大人と手を繋がせました。

足助城の入口から順路は左手に進みます。すると、南の丸腰曲輪につきますが、写真のような大きな石があります。曲輪自体は小さく、とても大きな建物を建てるスペースはありません。この大きな石は、防衛城のために設置されたのか、山城を支えるために抜かなかったのか(あるいは構造上抜けなかったのか)、説明がないので定かではありません。ちょっと不思議。

南の丸腰曲輪をさらに進むと、井戸の看板が。「特に井戸らしいものはないよ…」と思ったのも当然で、斜面から湧き出る水を溜める井戸だったようで、縄を使ったツルベもなく、柄杓で水をすくったそうです。この写真のように斜面の道は少し歩くには危険なので、幼児などには最新の注意を。

さて斜面を登って西の丸腰曲輪へ。ここには写真右上に見えるように「西物見台」があります。

この西の丸には、西物見台の他に建物が1棟以上あったことが発掘調査でわかっているそうです。実際、曲輪の斜面に近いところに大きな礎石を発見。そこそこ大きな曲輪だけに大きな建物が建っていたのかもしれません。ちょっとした疑問は、普通斜面に近いほうに物見台ってつくりませんか?なぜか曲輪の「内陸部」に西物見台があるのはなぜだろうかと思ったりします。その疑問は物見台の説明看板が解決してくれました。

おこし・過疎化対策の進展が望まれる。

「2層にしたのは間近まで他の建物が建てられたためでしょう」。なるほど、斜面の付近なら1層(1階建て)でもOKですが。斜面の近くに建物が建てられていたために2層の建物にして物見台としての役割を果たしたわけですね。奥が深い。

それにしても、公園を取り巻く木柵が赴きありますね。やはり中世の山城は木柵でなくちゃ!

西の丸を出て、南の丸腰曲輪へ向かいます。最初に通った南の丸腰曲輪のちょうど上になります。ここは曲輪に入る前にもう私は興奮状態!簡易の冠木門になにやら格子状の戸がついている!説明板によると、これは「はねあげ戸」というそうで、鎌倉・室町期によくみられるものです。「一遍上人絵巻」などにも描かれているそうです。このはねあげ戸がここから出土したのかは記述がありませんでした。それが知りたかったぁ…。

南の丸腰曲輪には、カマド小屋が推定復元されています。この場所には、木の燃えカスや炭・灰が出土し、調理のためのカマドがあったのではないかと思われるからとか。中世の台所!そしてこの曲輪には

厨(くりや)が復元して建てられています。厨とは「食事の準備をするところ」です。

建物内には囲炉裏もあり、なにやら汁物系の料理をしている様子を再現。かなり建物が大きいので厨の役割だけでなく、人が寝泊りするのも十分なスペースです。この曲輪にはもう1つ復元建物があるほど大きな曲輪です。

復元史跡ですが、ここは現代の公園でもあります。当然清掃用具などもあるわけで、それをマジマジトとみてしまうと歴史好きとしては凹んでしまいます。この建物では、清掃用具をこのように、戦国時代の木の盾で覆い隠す工夫をしていました。こういうちょっとした工夫が嬉しいです。

さて、南の丸腰曲輪を出て、南物見台へ。カマド小屋のすぐ上にあります。かなり高台にあるのでそれほど大きな矢倉を建てなくても十分周囲を見渡せます。南に鶏足城があるので、そちらへの連絡を兼ねた矢倉かと言われています。

この南物見台から先ほどの囲炉裏の建物があった曲輪がよく見渡せます。

復元建物は「石置き屋根」になっています。発掘調査で柱列に沿って多くの石が出土したため、「石置き屋根」の石が落ちたのでは?と思われて復元されたそうです。こういうところも忠実に再現していあるのもステキですね。

いよいよ本丸曲輪へ。ここには高櫓と長屋があります。

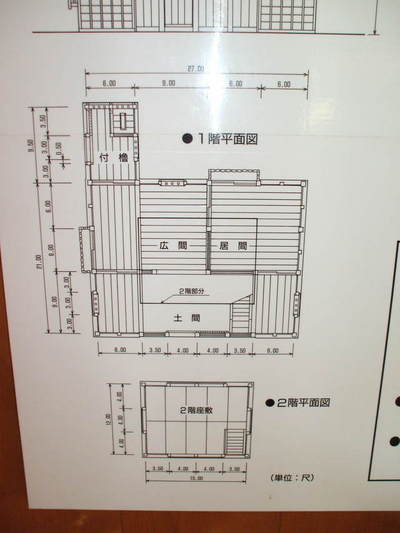

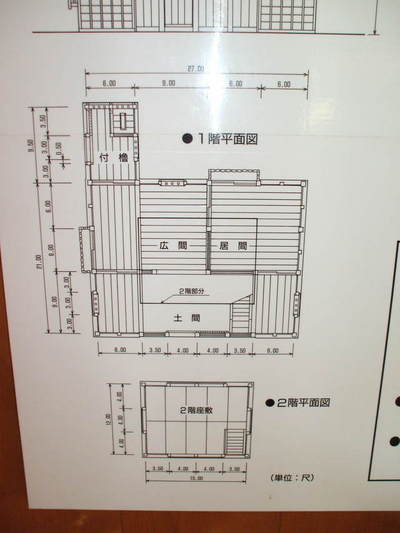

ここには、足助城の全体図があります。これを見ると本丸曲輪は先ほどのカマド小屋があった南の丸曲輪に比べると狭い気がします。本丸曲輪は居住スペースではなく、戦時の最終拠点というところでしょうか。長屋は写真で見ての通り、縦に長く横に短い作りです。使用用途は不明だそうですが、識者は武者溜りとしたか武器庫か?と見ているそうです。

中世の山城に天守閣が?ここまで来てたんなるシンボルとして作成したの?なんて考えは無用やでした。これも発掘調査に基づくちゃんとした復元なんです。

けっこう広いですね。居間(上段の謁見室のようなもの)・広間(評定などを行う部屋)・土間(台所?)・厠(トイレ)などがあり、城主の居住スペースとしては十分ですね。

高櫓には厠(トイレ)があります。越前朝倉氏一乗谷史跡と同じく金隠しも再現されています。発掘調査で発見されたのかな?

高櫓の2階からの景色は素晴らしい。足助の町がよく見渡せます。確かに防衛拠点に適しているところです。

この高櫓には足助城の職員の方が常駐しており、いろいろと説明してくれます。そこで、何を思ったのか職員の方がいきなり2階の壁を壊し始めた…ならぬ取り外し始めた!

戦争で追い込まれたときに武者隠しとして使ったもの、と職員の方は説明してくれました。天守閣のような高櫓に武者隠しなど、足助城はなんだか近世城郭のような雰囲気を醸し出していますね。というより、戦国期くらいから近世のこのような特徴が見られ始めていたのかもしませんね。

足助城城址公園には、1つ1つの説明板のほかには出土品を展示する資料館のような施設がありません。荒砥城(長野県千曲市)や湯築城(愛媛県松山市)は復元建物のひとつを展示施設にしていたのですが、そういう展示方法も1つの方法だと思います。また、越前朝倉氏一乗谷史跡(福井県福井市)や飛山城(栃木県宇都宮市)のように史跡の麓に資料館を作るという手もあります。足助にも資料館はあるのですが、城からは結構はなれた場所にあり、しかも周辺の道がすごく細い道うえに案内表示が全くないという状況。およそカーナビがなければ到達できないところにあります。

小さい町の資料館にしてはなかなか趣のある建物だなぁ、と思っていたら、1923(大正12)年に建てられた蚕業取締所足助支所として建てられたとのこと。蚕といえば戦前日本の輸出商品の主力。だからこそ、気合の入った建物が建てられたというわけか。それにしてもおよそ90年前の建物とは…この建物に歴史を感じられる、というか、最近の建物に趣がないとも言える。

足助資料館は、足助城の展示だけでなく旧・足助町の歴史全体を展示している。足助城的見どころはまず「足助城の模型」でしょう。城の全体を大観するにはちょうどいい。また、高櫓や西の丸などの発掘調査・復元した経緯ついて説明した展示パネルがある。

また、足助城の発掘調査で出土したものもここに展示されている。残念だったのは、足助城の発掘調査報告書はおろか、展示パネルの解説書なども販売してない。足助城に関する書籍は一切置いてないというのはガッカリ…。

足助城は中世復元山城としてはかなりの規模を誇ると思います。予算の都合もあるのか発掘調査で発見されたすべての建物を復元することはできませんでしたが、それでも中世山城の景色は十分再現されています。しかし、残念なことに私たち家族の他に見物に訪れる人はいませんでした(平日ということもありますが、お盆の最中だからもっと人がいても良いと思うのですが)。城と言えばまず近世の天守閣というイメージを覆すための重要なお城であるといえます。しかし、それに比べて発掘調査報告書などの書籍もなく足助城を詳しく調べようと思って訪れた人には物足りなさを感じるかもしれない。また、広報不足は否めず足助城の交通案内看板も多くはありませんでした。また公式ホームページも情報不足で、もっと積極的にアピールしてほしいなと思います。なぜアピール不足になるのかと考えると、平成の大合併が影響しているのではと思います。足助城を復元した旧・足助町は豊田市に吸収合併された。豊田市にとっては足助町は辺境に位置し、それほどお金をかける対象ではなくなってしまうのではないか。市議会議員も旧・足助町からは何人が輩出されているのだろうか疑問だ。平成の大合併で得をするのは吸収した市側の方で、吸収された町側は過疎がさらに進行するマズイ状況。日本の行政はこのままで本当にいいのだろうか。

足助城からの帰り、偶然廃線跡を見つけ、鉄道マニアとしての私の血が騒いだので寄る事に。偶然写真を撮るために車を止めた場所が旧・西中金駅だった。ここを走っていたのは名鉄三河線という路線で、レールバスが2004(平成16)年まで走っていたという。地方の過疎化は進行する一方。町おこしの起爆剤として行った足助城の復元も、豊田市の広報不足で客数はいまいち。能登の状況もこのままでは同じだ!地域が主体となる町おこしが望まれる。