「岐阜城(稲葉山城)訪問記~信長居館編~」からの続きです。

金華山ロープウェイを登ります。大人は往復1100円ですが、「信長居館編」でも書いたように、ホテルでの宿泊者割引券で1000円で購入することができました。

ロープウェイは1機ではなく2機あるので、出発時間は麓も山頂も15分おきで。00分、15分、30分、45分となっています。結構頻繁に動いているので、観光の予定も立てやすいです。

到着間近から岐阜市内を望んでいます。高低差は255.43mとかなりのもの。所要時間は4分でした。

1機には最大定員が46名で、ガイドさんも乗り込むので安心です。私が訪れた2020(令和2)年は新型コロナウイルスの影響で、ガイドさんもマスクをしていました。

ロープウェイの山頂駅を降りると、すぐにリス村があります。入園料が200円しますので私は入りませんでしたが、家族連れならいいかもしれませんね。

さていよいよ、復元天守へ向かう道のりです。

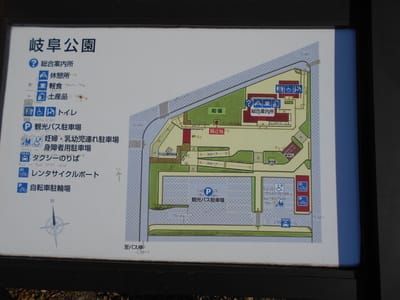

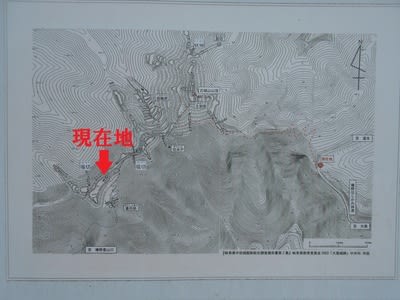

現在位置を地図で確認します。この地図で確認すると「煙硝蔵」は現在リス村になっていました。さらにこの看板によると「ルイスフロイスの記録では、山上には100人以上の家臣がいて、城は全て塗装をした屏風で飾られた、極めて豪華なものであったと伝えられています。」

織田信長と言うと、安土城が有名で、山城から平山城へと移った安土桃山期の代表的な城郭ですが、この岐阜城は室町・戦国期の戦時に避難する山城と平時に居館として住む麓の館という従来的なものになっています。しかし、岐阜城は、平時でも山上の城に100人以上いる点で、完全に緊急としての山城ではないのだなと思いました。

私はロープウェイでさっさと山頂付近まで来ましたが、こちらが「七曲り登山道」で徒歩で登る大手道だったところです。麓から距離は2.3kmほどで40分ほどかかりますが、ロープウェイ完成までは一番利用者が多かった道で、他の道に比べて傾斜が緩やかであり小学生でも登山が可能だったようです。

模擬天守までは、このように整備された道が続きとても歩きやすいです。この先に一ノ門があるので、この冠木門は往年の門では無いようです。この道から山道は左に行ける急な階段があります。

展望レストラン「岐阜城」に続いているようです。このレストランは「太鼓櫓」という曲輪を利用して作られているようで、往年はここからの道はなく、むしろ侵攻する敵をその太鼓櫓から撃退していたと思われます。

時間がないのでレストランにはいきませんでしたが、かなり店内からのビューは良いようです。ちなみに人気のメニューはB級グルメの「信長・どて丼」(750円)で牛や豚のホルモンを地元の味噌で煮込んだものだそうです。

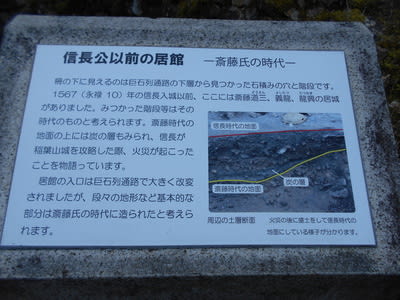

この模擬冠木門がある所に、金華山の岩石に関する看板がありました。金華山の大部分は、土ではなくチャートと言われる硬い岩石からできており、城の石垣や巨石、庭園などにも使われます。チャートは放散中という珪酸質の硬い殻ををもったプランクトンの殻が海底に堆積してできった岩石で、2億年以上前に赤道宇付近の南半球でできたものがプレートの移動によって運ばれてきた。と看板に書かれています。このような岩だらけの山だからこそ、麓の館でも巨石を使うことができたのだと納得できました。

写真の右側に移っている巨石があるこの場所は「一ノ門」と言われます。

この門の展望レストランがある太鼓櫓の真下にあります。また、最初の地図によると、南には松田尾という曲輪があります。敵の侵攻を止めるには要な場所だったのでしょう。

一ノ門を超えて二ノ門へ至る前、「伝馬場跡」があります。江戸時代の記録などに「馬場」と記録されているようですが、広い場所でもなく、多くの馬がつながれていた場所とは考えられません。おそらく、信長が麓の居館と山上の城を大手道を通って行き来する時に使われた馬をつなぎ止めた所ではないかと思います。

「堀切(ほりきり)」とも「切通(きりとおし)」と呼ばれる、「太鼓櫓」と「二ノ門」を分ける堀切です。往年は木橋がかかっていたと言われます。現代では堀切を通って反対側へ行くと、展望レストランへ上がる階段があります。

シートがかけられている・・・ということは・・・

やはり発掘調査中でした。

二ノ門へ続く階段の脇あたりです。麓もそうですがこちらでも発掘調査をしているとは、岐阜市進んでいますね。七尾市も頑張って欲しいです。もちろん七尾城の。

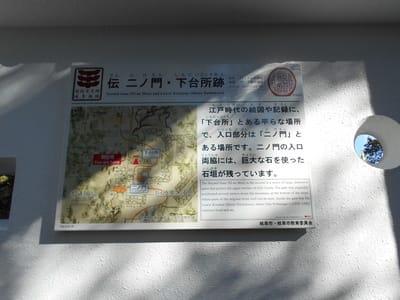

「伝二ノ門」へ来ました。

二ノ門を過ぎると、「下台所」と呼ばれる平坦部分です。

ここから模擬天守閣がよく見えます。ここで分かれ道となりますです。左の階段の道に行くと「天守台」「上台所」方面へ。右の道に行くと平坦な帯曲輪のような道に行きます。おそらく、登城する時は、天守台訪問へ。そして戻ってくる時には石垣が見られるので、帯曲輪方面から戻ると効率が良いと思います。この時点で9:50ほど。ロープウェイで上がってから15分ほどです。

階段を登ってしばらく歩くと

分かれ道。下に降りると「戦国時代の井戸」があるそうです。

後ろを振り向くと観測所のような建物が。おそらくこの建物があるのが「上台所」でしょう。

井戸方面の道は急ですが整備された階段でわずか20mなのでもちろん行きます。

行ってみると、「井戸」というよりは貯水池のようなものでした。先ほどの看板にもありますが、金華山はほとんどが岩石。そこでこの「井戸」は岩盤を四角形にくりぬいて作られました。その技術があるのがスゴイ。そして岩山でおよそ湧き水要素もないので、雨水をためたものだと看板には書いてありました。

さて井戸から戻ると、いよいよ模擬天守閣が大きく見えてきました。

かなりの高さなので、岐阜市街もキレイに見えます。そしてこの上台所から、「馬の背登山道」という道を通ると、1.1kmで徒歩40分で下山できます。しかし、看板には「途中断崖や難所が多く、大変危険です。体力に自信のない方は通行を控えてください。」とありました。

確かに急な階段ですね。しかし大桑城の「ゆったりコース」よりは安全かもしれません。

いよいよ天守台に到着。

金華山は岩石の山なので、様々な所に石垣が見られます。

岐阜城にいつから天守閣があったのかはよくわかりません。しかし、最後の城主である織田信長の孫・秀信が1601(慶長6)年に岐阜城を廃城にし、加納城へ移る際に、天守閣・櫓・石垣などを移設したそうなので、どこかで天守があったようです。

その後、1910(明治43)年に模擬天守がこの地に作られましたが、1943(昭和18)年に焼失し、1956(昭和31)年に現在の天守閣が再建されたそうです。

模擬天守の中は、最近改装されたのかとてもキレイでした。1階が「武具の間」(刀剣などの展示)、2階が「城主の間」(歴代城主紹介)、3階が「信長公の間」(信長の展示)、4階が「望楼の間」(展望台)となっています。

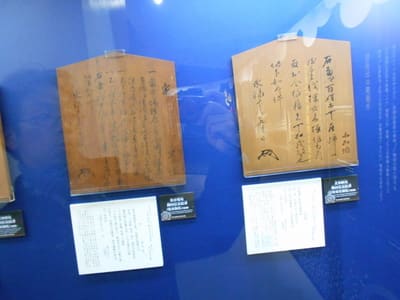

信長が発した制札の複製などを展示しています。

出土された天目茶碗などの展示されいて、プチ資料館状態。

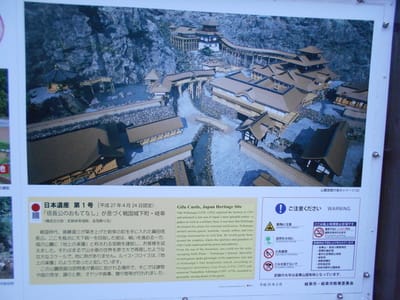

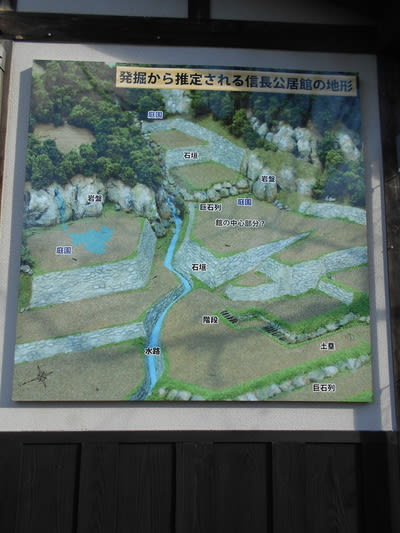

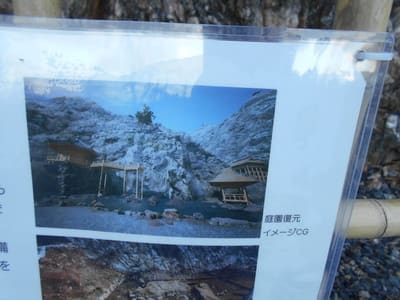

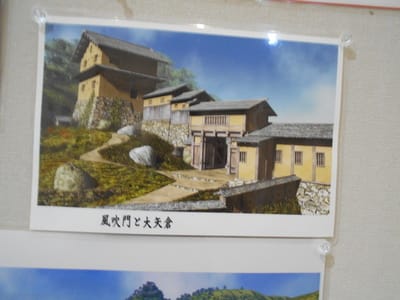

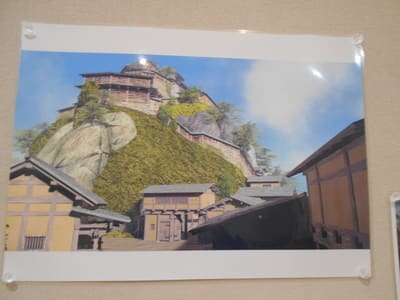

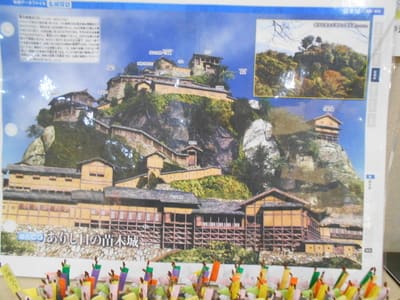

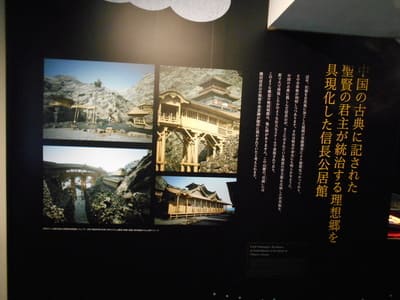

これは岐阜城の信長居館の復元CGです。

かなり壮大ですね。

これを見ていると、安土城の原型のようにも思えます。

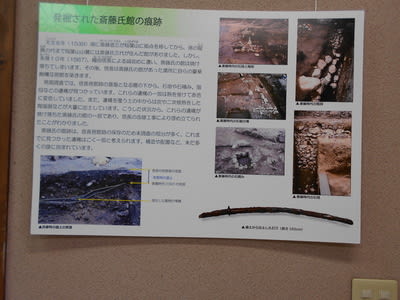

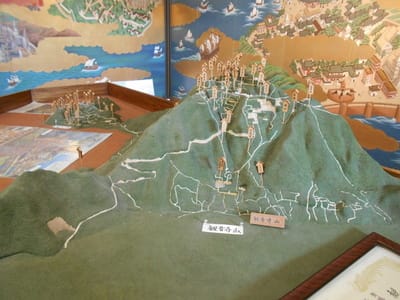

山上の岐阜城の模型です。現代の作りですね。きっとまだ往年の山上の岐阜城のを復元できるほど発掘調査でのデータが無いのでしょう。パンフレットによると、2018(平成30)年から「山上部における発掘調査を実施しています。城郭構造や石垣の残存状況の確認、絵図との対比などを行い、実態の解明を目指します。」とありました。頼りになりますね岐阜市!お願いしますよ七尾市!七尾城の発掘調査!

この木造は織田信長です。あまり信長をイメージできるような木像ではないですね。この木像は信長の一周忌のために作られ、安土城にあった総見寺の本堂に安置されていたそうです。

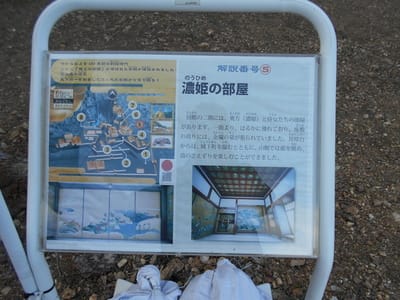

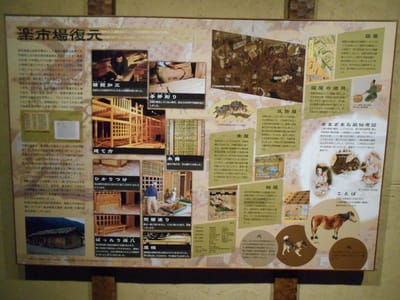

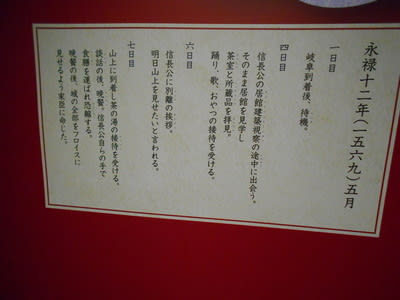

3階で展示されている、フロイスの日記を要約したものです。このように戦国の建物は、発掘調査だけでなく文献調査によってもその建物を復元することが大事になってきます。信長はたくさん文献があっていいなぁと思います。

続いて4階「望楼の間」です。

「上台所」の建物が見えます。アンテナみたいのがありますが、変電所?観測所?

岐阜市の街が一望できます。この高さからの景色は本当に綺麗です。これも信長が見た景色なのでしょう。たしかにこの景色を見たら、間違いなくここに城を建てたくなりますね。高い建物が好きな信長らしい。

私が昨晩泊まったホテルが写真の茶色の建物。「ホテルパーク」です。露天風呂からの「岐阜城ライトアップ」はとても歴史好きには乙な景色です。

さてすべての展示が改装されてとても綺麗だったのですが、おそらく2017(平成29)年に「信長公450プロジェクト」(織田信長公岐阜入城・岐阜命名450年事業)で模様替えしたのではないかと思いました。

ただし、1956(昭和31)年に作られた建物なので震度7の耐震不足があるらしく、耐震補強にはまだまだ時間がかかるようです。

山上にはもう一つ資料館があります。「岐阜城資料館」です。模擬天守閣からほど近く。入場料も共通なので行ってみます。山上の天守閣周辺の曲輪はもうそれこそ大きい岩がごつごつ。

ここが天守台曲輪の端です。ここに裏門へ続く道がありました。

「水手道」(通称:めい想の小径)と呼ばれるルートで、七曲登山道(大手道)に対する裏道として当時から使われていた道だそうです。写真をみてわかるようにかなりの急な道です。後で資料をみて思ったのですが、この地点からそう遠くないところに裏門があります。それは私が後で訪れることになる「日本遺産・信長居館発掘調査案内所」で作られたチラシにありました。

やはり、資料館は先に訪れておかないと、見学し忘れがありますね。岐阜城の館や庭園が整備されたらいずれ再訪したいな・・・と思います。

では裏門へのルート地点から、「岐阜城資料館」へ向かいます。ここからゴツゴツしている岩道を40m進んだ先です。

「岐阜城資料館」は、天守閣から東の一段下がった位置に36m×11mの曲輪にあります。米や塩・味噌を蓄えておく蔵と弓矢を備えた蔵が建っていたと考えられています。1975(昭和50)年に岐阜市民の寄付により、隅櫓風の資料館が作られたようです。では入りましょう。

トビラを開けると信長のお出迎えです。ただしあまり歴史的な資料はありませんでした。

これはトリックアートの写真スポットです。私は平日なので一人で来たのであまり意味はありませんでした。

あとあったのは、1992(平成4)年に放送されたNHK大河ドラマ「信長 KING OF ZIPANGU」のジオラマセットでした。ジオラマセットは上から撮るとガラスが反射してまったく見えなかったので、横から撮りました。このセットは3方位を違う城の門にしています。それぞれ門の櫓を比較してみてください。

那古野城大手門のセットです。

清洲城大手門のセットです。

岐阜城大手門のセットです。

段々、門の櫓が豪華になっているのがわかります。

その位しか見所はありませんでした。岐阜城模擬天守閣の展示が充実していただけに残念。

では帰り道です。資料館から右の階段を上れば模擬天守閣方面(来た道を戻る)へ。左の平坦な道は、二ノ丸へ続く帯曲輪です。

現在時間は10:20。あと10分で下りのロープウェイが出発。時間を短縮するのと、帯曲輪の石垣を見たいので、左の道を行きます。

この上台所から天守台に至る通路の東側の石垣が岐阜城でもっとも良好に石垣が残存している場所です。

貯水用の井戸もありました。

この高い技術で積まれている石垣から、近世にあたる信長入城以後に作られたものと考えられています。

模擬天守閣との位置関係です。

平坦な道が続き、二ノ門まで早く着きます。

東坂ハイキングコースです。こちらは岐阜市街とは反対側の方面に行くコースです。岩戸という所へ通じているようです。

ロープウェイ近くまで戻ってきました。時刻は10:25。ロープウェイ発車まで5分も余裕があります。以外と山上の城はせまいのですね。ロープウェイ山頂駅近くには、リス村の他に、キレイなトイレの他に「ろおぷ亭」という自販機コーナーがあって十分休めるスペースがあります。時間があれば、大手道のコースから登るのもよさそうですね。

今後の岐阜城の山上部の発掘調査にも期待大です。