群馬県高崎市にある箕輪城跡は榛名山の東南に広がる丘陵の中心部にあります。2016(平成28)年11月に安土桃山時代に井伊直政が城主となった頃の門の遺構の発掘調査が行われ、門の復元工事が完了したので、行ってみました。

箕輪城の上限は1524(大永4)年には「箕輪の長野方業」が総社城主長尾顕景を攻めたという記録があるので、その頃には確実に箕輪城が存在したようです。おそらく1500年頃には築城されてたのではないかとされています。上野国(現在の群馬県に相当)は関東管領上杉氏の管轄下にあるので、長野氏もその下で行動していたようです。

その後、長野氏は武田氏の侵攻で追われ、城主はその後も、武田氏→織田領(滝川一益)→北条氏→徳川領(井伊直政)とめまぐるしく入れ替わっていた。

箕輪城は、榛名山の一角にありながら、平野部にも隣接する平山城です。しかし、安土桃山期になって利便性を求めるようになって、井伊直政によって箕輪城は廃城となり、高崎城に移りました。従って、現在の箕輪城跡は最後の井伊直政による遺構が多く残っているようです。

箕輪城には大きな駐車場が整備されています。1987(昭和62)年には国指定史跡となり、1999(平成10)年より発掘調査を行いました。2005(平成17)年には「日本百名城」にも選ばれて観光客が増えるとともに、2011(平成23)年より史跡公園としての整備に着手し、その一環として私が見に行った門の復元も行われました。

駐車場には、城主の一人であり武田氏の侵攻を何度も防いだ「長野業正」の幟とともに最後の城主である井伊直政の幟も掲げられている。

また「上泉信綱」の幟も見える。伝承では足利義輝に兵法を指南したともあるが、その真偽は定かではない。このような地域の武将がクローズアップされているのは嬉しいこと。

駐車場は搦手口(裏門)に位置する場所にあるようで、ちょっと歩くと写真のように外堀の土塁がはっきりと見て取れる。平山城と言っても、山登りという感じはしません。

見学ルートを通っていると明らかに空堀とわかる場所もみられます。しっかりと整備されていることがわかりますね。この堀切の上が「郭馬出」で復元されている門がある曲輪です。

来た道を振り返るとかなり広い曲輪です。そして街が結構したに見えるのは箕輪城が平山城であることを示しています。箕輪城は何度も城主が変わっています。城の改変の歴史を見ると、1期=長野・武田時代、2期=北条氏時代、3期=井伊直政時代、と改変されています。その度に大規模な縄張り改変が行われたため、初期の長野時代の城とはかなり異なっており、現在の遺構は3期の井伊時代のものがほとんどであるそうです。

「郭馬出」の復元門が見えてきました。土塁の堀がしっかり復元されています。ある程度、空堀も再現されているので高低差がわかります。おっと?その土塁に注目すると…

かなり大きい石を使った石垣の一部が見えます。箕輪城内では石垣になるような石が採掘できないようで、運んでくる手間や費用を考えるとだいたいが井伊時代のものだと推定されるそうですが、一部の石垣はその前時代からと推定されるものもあるみたい。関東なので全部が土塁と思っちゃうと誤った認識になってしまいますね。

「郭馬出」手前の木俣という曲輪です。広い曲輪ですが、家臣団の屋敷の一角だったようで、3棟の掘立柱建物の遺構が発掘調査で確認されています。

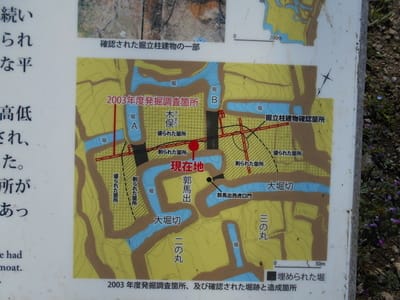

箕輪城全体図で位置確認を地図でしましょう。

「郭馬出」は二の丸・本丸へと続く門なので、城の中枢への最大の防御拠点と言えます。

そしてやってきました復元「郭馬出門」です。

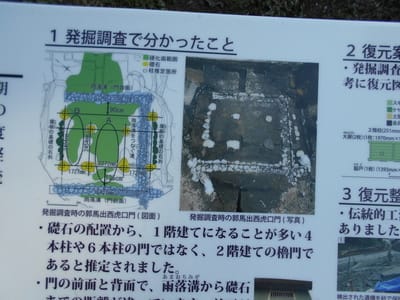

また屋根から落ちる雨水を受ける排水用の溝も良好に発掘されています。

発掘調査で門を支える礎石は八尺の大きさで、その大きさから2階建て構造だろうと推定されます。

その大きさは、関ヶ原以前の城郭では関東地方最大の門跡とされています。

「郭馬出」から二の丸への大堀切があり、土橋でつながれています。井伊時代に石垣で土留めが行われている様子が復元されています。

かなり細い土橋で防御力も高いと思われます。「郭馬出」曲輪の様子が見えますが結構広い曲輪ですね。

二の丸に入りました。地図で場所を確認しましょう。

ここから搦手(駐車場)方面を覗くとこんな感じです。

かなりの高さになってきましたが、山城に比べたら低いですね。この二の丸にあるバイオトイレ付近にいるおじいさんがパンフレットを持っています。私は「きっとどこかほかにあるだろう。」と後回しにしていたのですが、城跡のどこにもパンフレットは設置されてなく、このおじいさんからもらうしか手段はありません。確実に入手するようにしましょう。

では二の丸から本丸へ行きましょう。

「本丸馬出」に箕輪城の石碑があります。結構立派な石を使っていますね。

本丸には3つの出入口があり、上記写真の二の丸からつながる南虎口。御前曲輪につながる北虎口。蔵屋敷・三の丸からつながる西虎口。この西虎口のみ、木橋を使って渡る構造になっており、間口(扉の幅)としては城で最大だったようです。今後この門を復元する計画があるようです。

「郭馬出」曲輪に比べて本丸や二の丸は再現度が低かったのですが、この復元ができる頃には木橋と一緒に復元されてかなりの再現度になっているかもしれません。

本丸の奥にある御前曲輪。詰所的な場所であり、長野業盛が戦で負けたときにはここで自刃したという伝承があるようです。

さて、今回は搦手側の駐車場に止めましたが、箕輪城の出入口はほかにも「大手門」「北門」「虎韜門(ことうもん)」とあるようです。虎韜門は大手門から入った二番目の門のようですが、そこに駐車場もあるようなので、本丸西虎口の復元門ができたら、次は虎韜門駐車場から大手門などを見学したいと思います。