【平成30酒造年度全国新酒鑑評会 金賞銘柄一覧(高松国税局)】

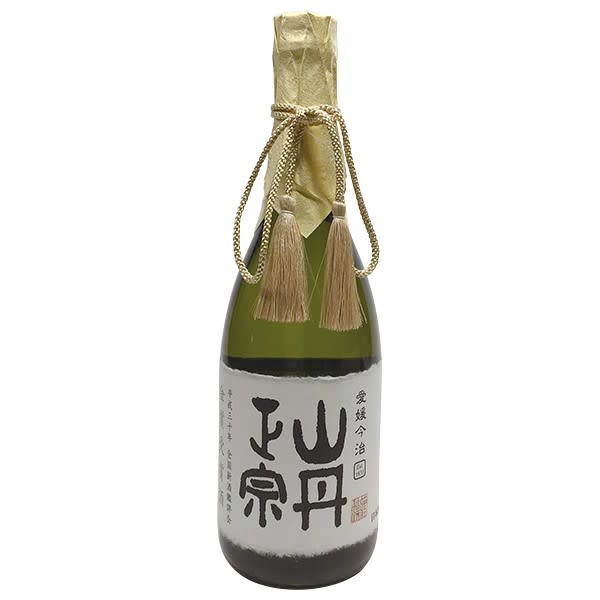

〈愛媛〉 山丹正宗/八木酒造部

天保二年創業 愛媛・今治

山丹正宗の醸造元である八木酒造部は、江戸時代、幕末の足音が聞こえ始めた1831年(天保2年)に、愛媛県今治市にて創業いたしました。

銘柄の由来は、創始者八木治兵衛が出身地に因んで屋号を「丹波屋」とし、その紋である「」と、酒のキレの良さを名刀"正宗"にあやかり、「正宗」としたと伝えられています。平成8年からは「」が読みにくいことから、ロゴを「山丹正宗」に変更しました。ロゴのデザインは政府広報や関西国際空港のシンボルマークのデザインで名高い、松井桂三先生によるもので、平成9年に日本パッケージデザイン大賞の金賞を受賞しました。

山丹正宗は創業以来、品質一筋の酒造りに情熱をかたむけています。丹精込めて造りあげた山丹正宗の高品質をうらづけるものとして、独立行政法人酒類総合研究所主催の全国新酒鑑評会で最優秀の金賞を多数受賞し、その他各品評会でも優秀な成績に輝き、高い評価を得ています。

地元にこだわり続けています

山丹正宗は地元愛媛の米・水・技術にこだわっています。

酒米として山田錦や雄町が有名ですが、山丹正宗は地元で古くからなじみの深い酒米「松山三井」や、愛媛県が開発した酒造好適米「しずく媛」、四国の軽井沢と呼ばれる久万高原町の清流で育まれた減農薬米「フクヒカリ」などを用い、生産量の9割以上を地元産米での酒造りを行っています。

麹・酵母の育ち方一つで、仕上がりの味がまったくちがったものになります。 温度管理の難しい菌、酸味が強くなる菌、良い香りがでやすい菌、などなど酵母菌も材料、天候、季節などで何種類もの中から杜氏が仕上がりの味を想像しながら、ブレンドし使用します。

そこには明確な数式や条件は無く、幾年も経験を積んだ杜氏によって決ります。

また、酒造りに欠かせない良質な水は、西日本最高峰の石槌山と、それに連なる四国山脈からの清冽な伏流水を用いております。この水は昭和天皇が今治を訪れた際、お茶の水に選ばれています。

商品化への取組み

大規模な酒造所のように一度に何万リットルも仕込み、低価格化と味に対する均一化を図ることは、山丹正宗ではできません。

ですが、仕込む度に若干ではありますが、造り手の意志やその時の自然の環境などで、味の変化が生まれ違いを楽しめます。

また、小ロットの仕込みだからこそ、完璧に管理が行き届き、杜氏自らが思いを込め仕込み胸を張っておすすめできる酒に仕上がります。

特徴のある酒造りで他社に無い、商品開発を積極的に行っております。

山丹正宗にしかできない、「アイデンティティ」「クオリティ」「オリジナリティ」を大切にした酒造りを山丹正宗はおこなって参ります。

酒蔵に飾られている数々の受賞暦は蔵人達の励みになっております。

消費者志向自主宣言

(1) 理念

毎日の「旨い」のために

(2) 取り組み方針

(ア) 経営トップのコミットメント

・創業からの伝統を受け継ぎ、恵まれた自然環境とご愛飲下さる皆様の声を大切にし、品質第一の酒造りにさらなる努力を重ねてまいります

(イ) 品質、顧客、取引先、仲間の全てに誠実であること

・法令遵守や、品質管理の徹底に取り組みます

・顧客に対し、ただお酒を販売するのではなく、至福の時間やゆとりといった食文化そのものを提供します

・顧客や取引先とWin-Winになるよう信頼関係を大事にします

・従業員に対し、自分の家族として、思いやりを持って接します

(ウ) 仕事に誇りを持ち、常に目的をもって挑戦し続けること

・190年続いている事業の継続と発展のため、信頼され続けるブランドを構築します

・社員に自己表現の場(やりがい)を提供し、常に新しいことにチャレンジし続けます

(エ) 地元への感謝を忘れないこと

・地元あっての地酒として、地元への感謝と奉仕を忘れません

*https://www.aeondewine.com/shop/goods/goods.aspx?goods=A106-4934782012431 より

株式会社八木酒造部 愛媛県今治市旭町3丁目3番地8

ラインナップ

「山丹正宗」純米大吟醸 松山三井 ・純米大吟醸 秘蔵酒・雫取り大吟醸酒 など

愛媛県産米「松山三井」とは、

酒米の系譜 松山三井〈酒米の系譜・愛媛県〉

松山三井は大粒で砕けにくく、精米歩合を高くすることができます。よく削れるということです。また、たんぱく質含有量が少ないお米です。だから、淡麗辛口な酒に向いているとされています。

松山三井〈酒米の系譜・愛媛県〉

松山三井は酒造好適米ではありませんが、酒造りに使われる品種です。

愛媛県でのみ作られる米

愛媛県でのみ栽培され、検査数量(≒生産高)は606トン[1]です。

なお、愛媛県で作られる酒米はしずく媛(209トン)、山田錦(29トン)[1:1]となっています。愛媛県の酒造用の米の多くが松山三井なのです。

酒造りに向いた特徴

松山三井は大粒で砕けにくく、精米歩合を高くすることができます。よく削れるということです。また、たんぱく質含有量が少ないお米です。だから、淡麗辛口な酒に向いているとされています。

松山三井の系譜

旭や神力を祖先に持っています。

松山三井から突然変異を作り出し、育成された酒米に「しずく媛」があります。

飯米としてトレンドから外れ衰退するが、その後酒造用米として脚光を浴びる

松山三井は1953(昭和28年)に育成されましたが、1970年代初めまで普及しませんでした。晩生の松山三井はミカンの収穫時期にバッティングしてしまうこと[2]などがその理由でした。

1970年代に入り農業の機械化が進むと、味がよく、機械を使った脱穀に適していた松山三井の作付面積が急増[2:1]します。機械化により、収穫時期の競合問題も解決されました。

しかし、1990年前後から米流通の自由化により全国的なシェアのあるブランド品種に人気が集まるようになります[2:2]。また、大粒の松山三井はブレンドもしにくいので敬遠されるようになりました。

味のトレンドの変化も影響しています。旨味と粘り、柔らかさが特徴のコシヒカリなどにそのシェアを奪われていくのです。

しかし、大粒でたんぱく質が少ないという特徴は、酒造りには良い条件です。山田錦よりもたんぱく質含有量が少なく、緩やかな吸水速度、大粒で砕けにくく精米しやすい[2:3]松山三井は酒造用米としての新たな人生を歩み始めたのです。

参考資料・文献

前重 道雅、小林 信也『最新 日本の酒米と酒造り』養賢堂、2000年4月

副島 顕子『酒米ハンドブック 改訂版』文一総合出版、2017年

米穀の農産物検査結果 | 農林水産省

イネ品種・特性データベース|農研機構

松山三井|栄光酒造株式会社

ある米品種の軌跡|愛媛県農林水産研究所

*https://sakeconcierge.com/matsuyama-mii-genealogy-of-sake-rice/ より

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます