昨日(2020年5月2日)の『日本経済新聞』の書評欄で小川誉子美著『蚕と戦争と日本語』(ひつじ書房)が紹介されていた。私もこの本は非常に重要だと思ったので、少し紹介させていただきたい。

この本で提示された諸命題の中で、もっとも刺激的なのは、幕末から明治初頭の欧州で日本語の学習熱が高まった背景は、日本の進んだ養蚕技術を学ぶためだった、というものであろう。

同書の帯に「なぜ日本語を学ぶのか ーその目的は、蚕にあり」と書かれているのが象徴的である。日本の江戸末期、ヨーロッパでは蚕に蔓延した病気(微粒子病)で養蚕業が壊滅的打撃を受けていた。ヨーロッパの養蚕業は、日本の養蚕技術を学ぶことを通して、危機から立ち直ろうとした。

ヨーロッパではじめての日本語専門家はクゼフ・ホフマンであり、彼は日本語の翻訳書として、文法書の次に訳したのが上垣守国が1803年に著した『養蚕秘録』であった。ホフマンがそれを翻訳したのが1848年であるから、日本での出版から半世紀近くを経たうえで、なお技術的に学ぶ価値があると考えられ、翻訳されたのである。日本で刊行された書物で、最初に翻訳されて世界に紹介されたのは養蚕書だったのだ。

ついで1864年(元治元年)に横浜にやってきたフランス人医師のピエール・ジョセフ・ムリエは、『奥州本場養蚕手引書』(著者不明)と上田藩の養蚕家の清水金左衛門著『養蚕教弘録』を翻訳している。

ムリエは1866年(慶応2年)にフランスに一時帰国した際の講演で「これまでの(フランスの)悪い飼育法を続けるのではなく、よく研究された(日本の)教義を取り入れて進歩しよう」と語っている(小川誉子美、前掲書、148~149頁)。

フランスが、微粒子病の蔓延による養蚕業壊滅の危機から脱するためには、日本の蚕の品種を輸入し、さらに日本の養蚕技術によってそれを生育させ、つまりフランス養蚕業を日本化することによって立ち直るしかないと考えられたのである。

当時、フランスの最大の輸出品は絹製品で、絹産業の先進国であったわけであるが、そのフランス人から見て、江戸時代の日本は養蚕業の「先進国」と見なされていたのである。彼らはその進んだ技術を学ぶために、日本語を学んだのだ。

日本の「幕末史」研究において、こうした事実は語られていない。

「日本は後進国で、腰抜けの江戸幕府が、列強にいいようにやられて不平等条約を結ばされた」といった、事実に反する長州史観で語られているから、こうした重要な事実が見落とされるのだろう。根本的に研究の視角が偏っているのだ。

著者の小川氏の専門は「日本語教育史」であるが、歴史学者とは違ったパラダイムで歴史を見ているから、「正統」な歴史学者にはない視点が提示できるのだと思う。

手前ミソで恐縮であるが、私が今度出す予定の『日本を開国した男・松平忠固(仮)』(作品社)の内容とも関係がある。私の本は今ゲラの段階であるが、この『蚕と戦争と日本語』の出版に先日気づき、あわてて購入して、赤字で引用文献として加えさせていただいたところであった。

のちに老中となって開国を推進した上田藩主の松平忠固は、天保の大飢饉の最中に、養蚕業の奨励策を打ち出した。養蚕業の改良を促した。忠固が養蚕奨励策を実施した結果、天保・弘化年間に上田藩では次々に蚕の品種改良がなされ、また養蚕書が出版された。その養蚕書が、20年の後にムリエによってフランス語に翻訳されたのだ。

下の写真は上田藩の養蚕家の清水金左衛門が弘化4年(1847)に著した『養蚕教弘録』と、明治元年(1868)にフランス人のムリエが翻訳したフランス語版である。フランス語版のタイトルは『DE L’EDUCATION DES VERS A SOIE(養蚕の教育)』となっている。

出所:しみずたか著『蚕都物語 蚕種家清水金左衛門のはるかな旅路』幻冬舎ルネサンス、2008年

フランスが蚕の微粒子病により養蚕の壊滅的な危機に直面したとき、元治元年から徳川政権が蚕種(蚕の卵)をフランスに直輸出して、フランスを救った。

明治維新(という名のクーデター)の後に、岩倉使節団が訪欧した際、フランスで「私たちがいま絹の服を着れるのは日本のおかげです」と感謝されたそうである。それを実行したのはすでに亡き徳川政権であり、薩長に攻められた「佐幕」諸藩だったのである。岩倉や薩長藩閥の使節団員たちは、「幕末」当時においては、「攘夷」を叫んでその足を引っ張っていただけなのであった。

清水金左衛門らが開発した「信州かなす」は、奥州産の「青白」などとともに、ヨーロッパでもっとも高く評価された蚕の品種であった。

松平忠固の上田藩は蚕種の最大の輸出藩となった。たとえば明治3年の統計では、日本の全蚕種輸出の4割は上田藩産だったのである。松平忠固は、日本を開国した政治家であるのみならず、日本の国際貿易の礎を築いた人物なのである。

この本で提示された諸命題の中で、もっとも刺激的なのは、幕末から明治初頭の欧州で日本語の学習熱が高まった背景は、日本の進んだ養蚕技術を学ぶためだった、というものであろう。

同書の帯に「なぜ日本語を学ぶのか ーその目的は、蚕にあり」と書かれているのが象徴的である。日本の江戸末期、ヨーロッパでは蚕に蔓延した病気(微粒子病)で養蚕業が壊滅的打撃を受けていた。ヨーロッパの養蚕業は、日本の養蚕技術を学ぶことを通して、危機から立ち直ろうとした。

ヨーロッパではじめての日本語専門家はクゼフ・ホフマンであり、彼は日本語の翻訳書として、文法書の次に訳したのが上垣守国が1803年に著した『養蚕秘録』であった。ホフマンがそれを翻訳したのが1848年であるから、日本での出版から半世紀近くを経たうえで、なお技術的に学ぶ価値があると考えられ、翻訳されたのである。日本で刊行された書物で、最初に翻訳されて世界に紹介されたのは養蚕書だったのだ。

ついで1864年(元治元年)に横浜にやってきたフランス人医師のピエール・ジョセフ・ムリエは、『奥州本場養蚕手引書』(著者不明)と上田藩の養蚕家の清水金左衛門著『養蚕教弘録』を翻訳している。

ムリエは1866年(慶応2年)にフランスに一時帰国した際の講演で「これまでの(フランスの)悪い飼育法を続けるのではなく、よく研究された(日本の)教義を取り入れて進歩しよう」と語っている(小川誉子美、前掲書、148~149頁)。

フランスが、微粒子病の蔓延による養蚕業壊滅の危機から脱するためには、日本の蚕の品種を輸入し、さらに日本の養蚕技術によってそれを生育させ、つまりフランス養蚕業を日本化することによって立ち直るしかないと考えられたのである。

当時、フランスの最大の輸出品は絹製品で、絹産業の先進国であったわけであるが、そのフランス人から見て、江戸時代の日本は養蚕業の「先進国」と見なされていたのである。彼らはその進んだ技術を学ぶために、日本語を学んだのだ。

日本の「幕末史」研究において、こうした事実は語られていない。

「日本は後進国で、腰抜けの江戸幕府が、列強にいいようにやられて不平等条約を結ばされた」といった、事実に反する長州史観で語られているから、こうした重要な事実が見落とされるのだろう。根本的に研究の視角が偏っているのだ。

著者の小川氏の専門は「日本語教育史」であるが、歴史学者とは違ったパラダイムで歴史を見ているから、「正統」な歴史学者にはない視点が提示できるのだと思う。

手前ミソで恐縮であるが、私が今度出す予定の『日本を開国した男・松平忠固(仮)』(作品社)の内容とも関係がある。私の本は今ゲラの段階であるが、この『蚕と戦争と日本語』の出版に先日気づき、あわてて購入して、赤字で引用文献として加えさせていただいたところであった。

のちに老中となって開国を推進した上田藩主の松平忠固は、天保の大飢饉の最中に、養蚕業の奨励策を打ち出した。養蚕業の改良を促した。忠固が養蚕奨励策を実施した結果、天保・弘化年間に上田藩では次々に蚕の品種改良がなされ、また養蚕書が出版された。その養蚕書が、20年の後にムリエによってフランス語に翻訳されたのだ。

下の写真は上田藩の養蚕家の清水金左衛門が弘化4年(1847)に著した『養蚕教弘録』と、明治元年(1868)にフランス人のムリエが翻訳したフランス語版である。フランス語版のタイトルは『DE L’EDUCATION DES VERS A SOIE(養蚕の教育)』となっている。

出所:しみずたか著『蚕都物語 蚕種家清水金左衛門のはるかな旅路』幻冬舎ルネサンス、2008年

フランスが蚕の微粒子病により養蚕の壊滅的な危機に直面したとき、元治元年から徳川政権が蚕種(蚕の卵)をフランスに直輸出して、フランスを救った。

明治維新(という名のクーデター)の後に、岩倉使節団が訪欧した際、フランスで「私たちがいま絹の服を着れるのは日本のおかげです」と感謝されたそうである。それを実行したのはすでに亡き徳川政権であり、薩長に攻められた「佐幕」諸藩だったのである。岩倉や薩長藩閥の使節団員たちは、「幕末」当時においては、「攘夷」を叫んでその足を引っ張っていただけなのであった。

清水金左衛門らが開発した「信州かなす」は、奥州産の「青白」などとともに、ヨーロッパでもっとも高く評価された蚕の品種であった。

松平忠固の上田藩は蚕種の最大の輸出藩となった。たとえば明治3年の統計では、日本の全蚕種輸出の4割は上田藩産だったのである。松平忠固は、日本を開国した政治家であるのみならず、日本の国際貿易の礎を築いた人物なのである。

小栗上野の最後について通説の異論がでてゐるのですね。『維新正観』の著者・蜷川新は、たしか小栗の奥方の、姉か妹が母親ではなかつたですか。その蜷川の(小栗の)子孫の、元キックボクサー<武蔵>が、勝安房を憎んでゐる旨を、どこかのウエッブで読んだ記憶があります。

西郷の最後の様相についても、桐野とのからみで異論があり、説得力があります。

「原保太郎」の名、心に刻み付けておきます。

それで、私も関心ができ、少し「原保太郎」を検索しましたら、興味深い記事がありました。小栗忠順殺害の直接の下手人は別人だというのです。

「小栗上野介を斬った人物は従来原保太郎と言われていた(蜷川新『維新前後の政争と小栗上野介の死』)が、それは正確ではなく、東山道軍軍監として全体を指揮している者が直接首斬り役をすることはあり得ない。小栗研究家小板橋良平『小栗上野介一族の悲劇』によれば安中藩の徒(かち)目付浅田五郎作が命じられて斬ったというのが真相である。」URLは下記

http://tozenzi.cside.com/okubi.htm

このサイトは、小栗終焉の地、群馬県権田の東善寺住職、村上泰賢氏のもので、市井の小栗研究家です。小栗の復権のために研究されていますが、咸臨丸と勝海舟神話へ批判や、小栗が日本産業革命の父である主張など、相当本格的で、原典にあたることを心掛けていらっしゃるようで、公平な態度で、信頼できると思われます。小栗の仏国借款も実は神話に過ぎない、という論も説得的です。参照されることをお薦めします。下記がポータルサイトのURLです。

東善寺(小栗上野介)

http://tozenzi.cside.com/index.htm

最近、取り調べもせずに小栗に「大逆」というレッテルを貼って斬首した岩倉具視腹心の原保太郎という人物をちょっと調べる機会がありました。赤報隊の粛清や横井小楠暗殺事件にも絡んでいる可能性があり、メチャクチャにヤバイです。

犯罪者の罪も追及し続けねばならないと思います。過去のことだとウヤムヤにしてはならないですね。

徳川公儀滅亡で、最も悲劇的な人物は誰かといえば、この小栗忠順ではなかろうかと思います。偉大な事績とその悲劇的最期の不当さにおいて。へたをすると、フランス資本の買弁くらいに貶められてます。「悲劇的」とは、〈長州維新回天神話〉で最も捻じ曲げられた人物ということになります。これでは、長州の孫弟子に暗殺された佐久間象山とともに、浮かばれまいと思います。その浮かばれない魂を鎮めることは後世の者の人間としての義務でしょう。私も私のやり方で微力を尽くしたいと思います。

標題で、新記事を弊ブログに掲載しました。いま、校正でご多忙中でしょうから、一息つかれる際に、のぞき見して頂ければ幸甚です。

御説にまったく賛同いたします。

>明治初期から中頃までの「近代化」を担った人材は、「江戸人」だったということです。

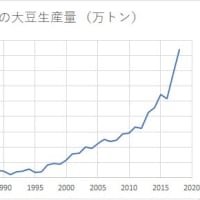

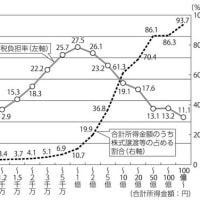

>生糸が、1900年(M33)第1位なのは当然として、1920年、1930年、1940年(S15)まで、輸出額第1位です。

日本の生糸は江戸文明の技術の継承ですから、江戸人が支えたのは明治中期までどころか、第二次大戦の直前まで江戸の遺産で食っていたと言えるかも知れません。

戦前の重工業はせいぜい国内市場を満たす程度で、輸出産業にまでは至らなかったわけです。重工業化のための外貨を稼いでいたのは最後まで生糸なのでした。

長州が政権をとったから近代工業が生まれたどころか、長州政権が近代工業化を遅らせたというのが真相と思います。徳川政権による近代化路線であれば、小栗忠順の横須賀造船所・製鉄所建設に見られるように、日本の重工業化も現実よりもはるかに早期に達成されていたはずです。

重要な本をご紹介いただき感謝します。

「 明治維新(という名のクーデター)の後に、岩倉使節団が訪欧した際、フランスで「私たちがいま絹の服を着れるのは日本のおかげです」と感謝されたそうである。」

現代位日本人は、明治初期の「文明開化」を推進したのは、「新政府」の「官僚」だと思い込んでいますが、その人々は、「旧幕」時代に青少年教育を済ませて、能力を身に着け、「新政府」にリクルートされていたのですから、徳川期の人的資源投資のリターンが「新政府官僚」に他なりません。実質彼らは「江戸人」なのです。明治初期から中頃までの「近代化」を担った人材は、「江戸人」だったということです。ここの歴史上のパーセプションギャップが存在します。そもそも、「幕末」に「欧米」による「植民地化危機」があったなら、明治4年に「新政府」の中枢の半分が、2年間も「欧米」をほっつき歩ける訳がない。「攘夷」の客観的必要性など、どこにもなかったからそんな余裕がある訳です。だいたいそのメンバーの大部分が似非攘夷論者わけですから、理屈が通りません。1868年を挟んだ歴史解釈に整合性が全くない。「江戸」と「明治」を別の単元で勉強するから、この矛盾見えないのです。

「松平忠固の上田藩は蚕種の最大の輸出藩となった。たとえば明治3年の統計では、日本の全蚕種輸出の4割は上田藩産だったのである。松平忠固は、日本を開国した政治家であるのみならず、日本の国際貿易の礎を築いた人物なのである。」

手許の「数字でみる日本の百年」改訂第6版(日本国勢図会)のp.333に、「戦前の主要輸出品」の表があります。生糸が、1900年(M33)第1位なのは当然として、1920年、1930年、1940年(S15)まで、輸出額第1位です。つまり戦前経済を一貫して外貨的に支え、輸出競争力があったのは生糸だった、ということになります。この点、松平忠固は、渋沢栄一に匹敵する日本資本主義の功労者です。現代日本人は、現代日本経済の途轍もない工業競争力を当然とみていて、そのイメージを戦前日本経済に投影して、既に戦前から欧米に伍する近代産業経済があったように錯覚していますが、第2次産業就業者数が第1次産業就業者数を超えるのは1960年の高度経済成長以降であり、戦前日本経済は、全体として見れば、中進国の下クラスで、基本的にまだ農林漁業国家に過ぎません。工業ミシンも自給大量生産できず、大東亜戦争下、陸軍歩兵を底抜けの軍靴を履かせて(実質素足)東南アジアのジャングルを歩かせる国家が近代産業(工業)国家である訳がありません。歴史認識に整合性の認識が欠けていて、ゆがみが大きいままです。だから、零式戦闘機神話、戦艦大和神話をすぐ担ぎたがる輩が絶えないんですよ。