私が以前に書いた「新古典派経済学と複雑系経済学①」という記事のコメント欄で、進化経済学者の塩沢由典先生が、進化経済学会編『進化経済学ハンドブック』(共立出版、2006年9月発行)という本を紹介してくださいました。前回の記事でちょうど新古典派経済学の科学的認識論上の誤謬について論じました。それに関連して、塩沢先生が編集委員長として編纂されたこの本について、書評モドキ(単なる紹介文に近い)を書かせていただきます。

はじめに

この本は、「脱新古典派宣言」という副題を付けるのがピッタリの内容だと思います。新古典派に代わる新しいパラダイムの構築を宣言した本です。もっとも現実のパラダイム転換にはまだ長い時間を必要とするでしょうが・・・。

戦後日本の経済学界においては、まずマルクス経済学が圧倒的に権威をもった時代があり、それからケインズ経済学が主流の時代に代わり、さらに80年代になって新古典派の時代になって現在に至ります。

市場原理に基づく競争が最適の状態を導き出すとイデオロギー的に信仰する新古典派経済学の全盛時代は、この日本においてもスーパーリッチ層と貧困層の両極分解、社会的安全装置の破壊、競争に追い立てられて他人を思いやる余裕もなくなった諸個人の精神的荒廃、社会的紐帯関係の切断、犯罪の多発などなど、恐るべき殺伐とした社会を生み出しました。その結果、パラドキシカルですが、新古典派の想定した「合理的に行動する自立した個人」とは全く異なる、「国家権力に盲目的に従属し、排外主義を煽りたてる依存症個人」を大量に生み出しています。

今や時代は新しいパラダイムを必要としています。マルクスの『資本論』が今やよほどの物好きだけが読むという単なる古典の一つになったのと同様に、新古典派の体系も時代の遺物とせねばなりません(「新古典派」の中には、もちろんフリードマンのマネタリズムや、ルーカスの合理的期待形成理論などの下位理論も含みます)。

本書の内容

『進化経済学ハンドブック』を編集した進化経済学会という学会は、「脱新古典派」を目指すさまざまな人々が集まっているようです(私も一応会員なのですが、幽霊会員なので内部事情にあまり詳しくはありません)。その中にはポスト・ケインズ派や、制度学派や、マルクス派など、新古典派の興隆の中で一敗地にまみれた人々が失地回復を伺っていたり、あるいは進化生物学の遺伝的アルゴリズム論、生態学の個体群動学理論、カオス非線形動学やフラクタル理論など、自然科学分野の理論を積極的に摂取しながら、それまでの経済学にはなかった新しい理論を構築しようとしている人々もいます。

それらの雑多な人々が交流して、知識と方法を交換していく中で、新しい理論は生まれてきていますし、今後も生まれていくことでしょう。私としても、是非新しいパラダイムを構築して欲しいと、大きな期待を寄せる次第です。

まだ「これが進化経済学だ」というスタンダードなテキストは存在しないというカオティックな現状にあって、とりあえずこれまで何が議論され、何が明らかになったのか、現段階での見取り図を示そうというのが本書の狙いです。そして、その狙いは見事に達成できているといえるでしょう。

まず本書では、塩沢由典氏が135頁にのぼる「概説」を執筆しており、これが全体の分量の4分の1になります。ついで「学説」と「関連理論」の紹介が170頁ほど、さらに経済における進化の「事例」が120頁、最後に「用語」と「人名」の事典で120頁ほどをしめるという4部構成になっています。

塩沢氏の執筆した「概説」は、まさに「脱新古典派マニフェスト」と言える内容で、非常に読み応えがあります。新古典派主流の人々にとっては苦々しい内容なのかも知れません。しかし私のように、経済学者ではないが、新古典派によって実生活上も苦しめられている「一被害者」として経済学に関心があるという読者が読むと、拍手喝采を送りたくなる内容です。

塩沢氏による新古典派ドグマの批判

塩沢氏がどのように新古典派を批判しているのか少しだけ紹介してみます。

塩沢氏は、新古典派が「均衡」と「最適化」という二つのドグマを正当化するために、さらに多くのドグマとパラドックスを積み重ねてきた状況を詳述しています。塩沢氏が批判対象にしているのは、「均衡のドグマ」「価格を変数とする関数のドグマ」「売りたいだけ売れるというドグマ」「最適化行動のドグマ」「収穫逓減のドグマ」「卵からの構成のドグマ」「方法論的個人主義のドグマ」と合計7つのドグマであり、それらは全否定されます。

これらの新古典派のドグマは、ごく普通の常識的な社会人が聞けば、「なんじゃそりゃ??」と首を傾げるのに違いないものです。しかし、難解な専門用語と数学で武装することにより、新古典派は、一般の人が寄り付けないように煙幕を張って、これらのドグマを正当化してきました。経済学のパラダイム転換のためには、先ずこれらのドグマを全て拒否しなければなりません。

塩沢氏は、まず均衡のドグマを拒否し、次いで均衡を正当化するためのツールである「価格を独立変数とする需要関数と供給関数の存在」というドグマも拒否し、さらに、供給関数のドグマを否定するために収穫逓減のドグマを否定する・・・・・といった具合に、7つのドグマを順を追って壊していきます。

日常経験でわかると思いますが、「需要」は、価格のみを独立変数とする関数ではありません。需要は、そのときの流行とか、風説とか、景況とか、その日の天候などなど、価格以外の実にさまざまな要素に左右されます。需要は、その商品のコマーシャルに新庄剛や藤原紀香が登場しただけで激増したりするのですから、当然、価格のみを独立変数とする関数ではありません。

同様に新古典派の想定する供給関数も、この世に存在しないドグマです。価格を独立変数とする供給関数が存在するということは、企業は「所与の価格において、決まった数量を売りたい」という企業が存在するということです。常識的に考えれば分かると思いますが、企業は所与の価格において可能な限りいくらでも売りたいものです。つまり現実には「価格」と「供給量」という二つの変数のあいだに一対一の関数関係など存在しないのです。

新古典派では、「これだけ売れたら利潤が最大化される」という利潤最大点なるものが存在し、それゆえに、与えられた価格での供給量が定まるというウソの説明がされています。

常識的に考えれば分かるように、売れるだけ売った方が利潤は増大するのであって、新古典派が想定する利潤最大点は存在しません。「利潤最大点」なるものが存在するという虚構を構築するために必要だったのが収穫逓減(=限界費用逓増)のドグマなのです。

ミクロ経済学の教科書的説明では次のようになります。企業が製品を x 個生産するときに必要な総費用を示す費用関数を f(x) とします。価格が p であれば、x 個生産したときの粗収入は px です。利潤=粗収入―総費用 ですから、利潤は px-f(x) です。

利潤を最大化する条件は、これを微分した導関数がゼロになることです。よって p-f ’(x)=0、つまりは f ’(x)=p を満たすような供給量 x で利潤は最大化され、これが企業の供給量だとされるわけです。費用関数の微分 f ’(x) が「限界費用(製品一単位あたりの生産費用)」と呼ばれるものです。ミクロ経済学の教科書では、「限界費用と価格が等しくなる点で利潤が最大化され、それが価格 p における企業の供給量となる」といった具合に説明されます。

しかし、利潤が正の領域で p-f ’(x)=0 となるような x が存在するためには、関数 f ’(x) つまり限界費用(=製品一単位あたりの生産費用)が単調増加関数でなければなりません。f ’(x)が単調に減少する場合、つまり製品一単位あたりの生産費用が減少する場合、利潤が最大化されるような点は、 利潤が正の領域に存在しないのです。

そして常識的に、近代的な企業においては、生産規模を大きくしていけば製品一単位あたりの生産費用は減少するか、せいぜい一定なのが現実です。

「収穫逓減というドグマ」は、「価格を独立変数とする供給関数なるものが存在するというドグマ」、ひいては「均衡というドグマ」を維持するために延々と語られ続けられている最悪の虚構なわけです。ちなみに塩沢氏は、「収穫逓減を主張せざるをえないということは、新古典派理論が末期症状を示すものにほかならない」と述べています(121頁)。

生物の個体群動学理論の有効性

さて、均衡の枠組みを崩した後に、どのような動学モデルを構築せねばならないのでしょうか。本書にはその展望も述べられています。

「均衡のドグマ」を拒絶し、「進化経済学」の教科書の第一章に書かれるべき基礎的理論は、生物学で発達した個体群動学の理論だと私は思います。一つの生物種の自然増殖関数であるロジスティック関数と、その応用系である複数種の生物の個体数の推移を扱うロトカ=ヴォルテラ競争方程式は、大学で生物学を勉強した人なら皆が知っている基礎的な理論です。でも経済学者は、これまでそれらの理論を無視してきました。

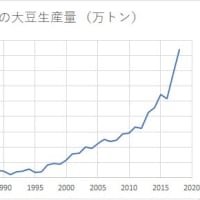

本書では、生物の個体群動学の理論を、経済学に必要なツールとして正当に位置付けています。大変にすばらしいことです。これまで経済学の教科書に個体群動学の理論が紹介されてこなかったことの方が、とてつもなくおかしいのです。だって、事実としてさまざまな経済統計に、ロジスティック曲線やロトカ=ヴォルテラ方程式の解曲線は頻繁に見出せるからです。

ちなみに本書では、塩沢氏の書いた「概説」、有賀祐二氏の書いた「非線形動学」の項目、瀬野裕美氏の「個体群動学」、小山友介氏の「レプリケーター・ダイナミクス」の4個所でロトカ=ヴォルテラ競争方程式は詳述されています。

私個人の経験では、大学2回生の頃に、経済現象にロトカ=ヴォルテラ方程式が満ち溢れているという事実に気付きました。当時、西ドイツ製のスチールカメラと日本製のスチールカメラの生産台数の時系列データを見る機会がありました。その統計によれば、日本製が増加する中で、それに駆逐されて西ドイツ製は次第に減少し、ついには生産停止に追い込まれたのです。「あっ、これって数理生物学のロトカ=ヴォルテラ方程式じゃん」と目からウロコが落ちたものでした。

西ドイツ製のカメラの生産台数をX、日本製カメラの生産台数をYとすると、XとYは次の連立微分方程式の解として与えられます。(もっとも非線形微分方程式なので数学的には解けません。コンピューターの数値計算で解きます)

dX/dt=(r1-β1X-γ1Y)X

dY/dt=(r2-β2Y-γ2X)Y

(r、β、γは定数)

これがロトカ=ヴォルテラ競争方程式と呼ばれるものです。同じ市場ニッチで競合する技術や競合する商品などの動態を考察すると、実に多くのケースでロトカ=ヴォルテラ方程式が実際に該当するのを確認できるでしょう。

あるパラメーターの条件では、Xが需要キャパシティーを全て満たすまでに増えてYが消滅し、別のパラメーターの条件では、Yが増えてXが消滅し、ある条件ではXとYの双方が需要をシェアして共存するといった、さまざまなパターンがあり得ます。

そして当時の私は、何故これほど自明な、市場競争の現実の経験的事実にもよく合致するロジスティック曲線やロトカ=ヴォルテラ方程式の理論が、経済学の教科書に言及されていないのだろうと、とても不思議に思ったものでした。

こうした現実世界の実験的事実を新古典派が覆い隠してきたのも、全ては均衡というドグマを守るためだったのです。競争が独占を導き、結局は競争がなくなるという事実は、市場原理が競争状態で均衡するというドグマを正当化することによって、市場原理の優越性を説こうとする彼らにとって、非常に都合が悪い事実だったからです。だから彼らは理論のみを信仰し、実証をひたすら軽視するというピグマリオン症に陥ったのです。

現実世界では、つまり利潤最大点なるものがない収穫逓増の現実における完全競争では、多くの場合、どちらかが完全に打ちのめされ、一社独占が出現するまでに競争は続くのです。

実験概念を拒否するピグマリオン症患者としての彼らは、空想的理論を重視し、実証を軽視し、このような誰の目にも明らかな歴史的事実関係にも目をつぶり続けたのです。

生物学の教科書では、同じエサをめぐって争う種間競争の多くが、この方程式によって記述でき、実験によっても簡単に確認できることが紹介されています。同じ市場をめぐって争うA社とB社の類似商品のケースと全く同じなのです。例えば教科書によく登場する例では、フラスコに2種類のゾウリムシ(有名なのはカウダツムとオウレリアという別種のゾウリムシ)を入れ、バクテリアを与えて飼育するという実験です。すると、カウダツムは個体数を減少させ、最後に死滅します(上の例における西ドイツ製カメラの生産台数)。一方の、オウレリアはキャパシティの上限にまで個体数を増加させるのです(日本製のカメラ)。

しかし、2種が共存できる場合もあります。例えば、ブルサリアとカウダツムという2種のゾウリムシの場合、2種とも生き残るのです。これはカウダツムがフラスコの上層、ブルサリアはフラスコの底の方を生息場所として好むため、棲み分けることが可能だからです。

現実経済の競争でも棲み分けによる共存現象はたくさん見られます。例えば土建業界のように談合によってエサ(公共事業)を振り分けるとか、消費者の選好に応じて製品を変えるとか、実際に地理的に縄張りを設けてしまうなどです。

他にも競争を回避するための複数社が共存できるための知恵としては、価格カルテルを結ぶとか、国際競争の場合は非関税障壁を設けてしまうなどさまざまな手法があります。

今後の課題: 望ましい経済進化を促すための政策論の必要性

書き始めたらどんどん長くなってしまいました。最後のカメラやゾウリムシや独占・共存のはなしは、私個人の私見です。長くなってきたので、この辺で筆を置きたいと思います。

最後に、進化経済学の今後の課題について述べさせていただければ、「政策論」の部分に課題がありそうです。

現実の市場経済が、新古典派の想定するようなものではなかったとして、では現実の経済を運営するためにどのような制度が必要なのか、本書でも十分に議論されていません。

市場経済は、商品や技術といった複製子の革新(変異)を促しやすいという点で進化論的に有利と評価されています。不断の革新がなければ、企業は利潤を確保できないからです。その点は私も同意します。しかし、政府の役割が否定されるわけではないでしょう。大掛かりな技術革新のためには、市場経済に加えて、政府による大規模な研究投資による側面的な支援もまた不可欠です。技術的進化を促すためにも市場と、民意に基づいた政府のコラボレーション作業は必要なのです。

さらに完全競争が一社独占に向かう傾向は、近年の市場原理主義のグローバル化の経験からも明らかです。逆説的ですが、競争状態を維持するためには、過当競争を抑制するための介入も必要になります。談合はダメでも、惜しくも入札で惜敗した企業には優先的に政府が別の事業を割り当てるといった受注の配分システムは必要だと思います。

人間の経済システムが、恐竜のように、環境変化に対して脆弱な一方向へ進化してしまえば、結局は滅亡を早めるだけになります。恐竜の例を見れば、進化が必ずしも良いものとは言えません。現在の人類が直面している大問題は、環境破壊、資源の枯渇、貧富の格差の増大、生物的・文化的多様性の破壊といったものです。これからの経済システムの進化は、これらの諸問題を解決する方向に向かねばなりません。

市場経済が地球環境と共存する方向に進化するという兆候は、残念ながらこれまでのところは見られませんでした。現実の経済進化は圧倒的に、環境破壊的な方向を向いてきたといえます。市場経済は、商品こそ多様化しましたが、生物や文化の多様性は破壊し、環境変化に対して脆弱なモノカルチャー化を促進してきました。

であるのなら、上記の難問を解決する方向へ進化を促すためには、何らかの政策的介入が必要とされるのです。ちなみに、私は本ブログで環境問題と格差問題の双方を解決する政策手法としてエコロジカル・ニューディール政策を論じています。

今後は、進化経済学における政策論の展開も期待したいと思います。

はじめに

この本は、「脱新古典派宣言」という副題を付けるのがピッタリの内容だと思います。新古典派に代わる新しいパラダイムの構築を宣言した本です。もっとも現実のパラダイム転換にはまだ長い時間を必要とするでしょうが・・・。

戦後日本の経済学界においては、まずマルクス経済学が圧倒的に権威をもった時代があり、それからケインズ経済学が主流の時代に代わり、さらに80年代になって新古典派の時代になって現在に至ります。

市場原理に基づく競争が最適の状態を導き出すとイデオロギー的に信仰する新古典派経済学の全盛時代は、この日本においてもスーパーリッチ層と貧困層の両極分解、社会的安全装置の破壊、競争に追い立てられて他人を思いやる余裕もなくなった諸個人の精神的荒廃、社会的紐帯関係の切断、犯罪の多発などなど、恐るべき殺伐とした社会を生み出しました。その結果、パラドキシカルですが、新古典派の想定した「合理的に行動する自立した個人」とは全く異なる、「国家権力に盲目的に従属し、排外主義を煽りたてる依存症個人」を大量に生み出しています。

今や時代は新しいパラダイムを必要としています。マルクスの『資本論』が今やよほどの物好きだけが読むという単なる古典の一つになったのと同様に、新古典派の体系も時代の遺物とせねばなりません(「新古典派」の中には、もちろんフリードマンのマネタリズムや、ルーカスの合理的期待形成理論などの下位理論も含みます)。

本書の内容

『進化経済学ハンドブック』を編集した進化経済学会という学会は、「脱新古典派」を目指すさまざまな人々が集まっているようです(私も一応会員なのですが、幽霊会員なので内部事情にあまり詳しくはありません)。その中にはポスト・ケインズ派や、制度学派や、マルクス派など、新古典派の興隆の中で一敗地にまみれた人々が失地回復を伺っていたり、あるいは進化生物学の遺伝的アルゴリズム論、生態学の個体群動学理論、カオス非線形動学やフラクタル理論など、自然科学分野の理論を積極的に摂取しながら、それまでの経済学にはなかった新しい理論を構築しようとしている人々もいます。

それらの雑多な人々が交流して、知識と方法を交換していく中で、新しい理論は生まれてきていますし、今後も生まれていくことでしょう。私としても、是非新しいパラダイムを構築して欲しいと、大きな期待を寄せる次第です。

まだ「これが進化経済学だ」というスタンダードなテキストは存在しないというカオティックな現状にあって、とりあえずこれまで何が議論され、何が明らかになったのか、現段階での見取り図を示そうというのが本書の狙いです。そして、その狙いは見事に達成できているといえるでしょう。

まず本書では、塩沢由典氏が135頁にのぼる「概説」を執筆しており、これが全体の分量の4分の1になります。ついで「学説」と「関連理論」の紹介が170頁ほど、さらに経済における進化の「事例」が120頁、最後に「用語」と「人名」の事典で120頁ほどをしめるという4部構成になっています。

塩沢氏の執筆した「概説」は、まさに「脱新古典派マニフェスト」と言える内容で、非常に読み応えがあります。新古典派主流の人々にとっては苦々しい内容なのかも知れません。しかし私のように、経済学者ではないが、新古典派によって実生活上も苦しめられている「一被害者」として経済学に関心があるという読者が読むと、拍手喝采を送りたくなる内容です。

塩沢氏による新古典派ドグマの批判

塩沢氏がどのように新古典派を批判しているのか少しだけ紹介してみます。

塩沢氏は、新古典派が「均衡」と「最適化」という二つのドグマを正当化するために、さらに多くのドグマとパラドックスを積み重ねてきた状況を詳述しています。塩沢氏が批判対象にしているのは、「均衡のドグマ」「価格を変数とする関数のドグマ」「売りたいだけ売れるというドグマ」「最適化行動のドグマ」「収穫逓減のドグマ」「卵からの構成のドグマ」「方法論的個人主義のドグマ」と合計7つのドグマであり、それらは全否定されます。

これらの新古典派のドグマは、ごく普通の常識的な社会人が聞けば、「なんじゃそりゃ??」と首を傾げるのに違いないものです。しかし、難解な専門用語と数学で武装することにより、新古典派は、一般の人が寄り付けないように煙幕を張って、これらのドグマを正当化してきました。経済学のパラダイム転換のためには、先ずこれらのドグマを全て拒否しなければなりません。

塩沢氏は、まず均衡のドグマを拒否し、次いで均衡を正当化するためのツールである「価格を独立変数とする需要関数と供給関数の存在」というドグマも拒否し、さらに、供給関数のドグマを否定するために収穫逓減のドグマを否定する・・・・・といった具合に、7つのドグマを順を追って壊していきます。

日常経験でわかると思いますが、「需要」は、価格のみを独立変数とする関数ではありません。需要は、そのときの流行とか、風説とか、景況とか、その日の天候などなど、価格以外の実にさまざまな要素に左右されます。需要は、その商品のコマーシャルに新庄剛や藤原紀香が登場しただけで激増したりするのですから、当然、価格のみを独立変数とする関数ではありません。

同様に新古典派の想定する供給関数も、この世に存在しないドグマです。価格を独立変数とする供給関数が存在するということは、企業は「所与の価格において、決まった数量を売りたい」という企業が存在するということです。常識的に考えれば分かると思いますが、企業は所与の価格において可能な限りいくらでも売りたいものです。つまり現実には「価格」と「供給量」という二つの変数のあいだに一対一の関数関係など存在しないのです。

新古典派では、「これだけ売れたら利潤が最大化される」という利潤最大点なるものが存在し、それゆえに、与えられた価格での供給量が定まるというウソの説明がされています。

常識的に考えれば分かるように、売れるだけ売った方が利潤は増大するのであって、新古典派が想定する利潤最大点は存在しません。「利潤最大点」なるものが存在するという虚構を構築するために必要だったのが収穫逓減(=限界費用逓増)のドグマなのです。

ミクロ経済学の教科書的説明では次のようになります。企業が製品を x 個生産するときに必要な総費用を示す費用関数を f(x) とします。価格が p であれば、x 個生産したときの粗収入は px です。利潤=粗収入―総費用 ですから、利潤は px-f(x) です。

利潤を最大化する条件は、これを微分した導関数がゼロになることです。よって p-f ’(x)=0、つまりは f ’(x)=p を満たすような供給量 x で利潤は最大化され、これが企業の供給量だとされるわけです。費用関数の微分 f ’(x) が「限界費用(製品一単位あたりの生産費用)」と呼ばれるものです。ミクロ経済学の教科書では、「限界費用と価格が等しくなる点で利潤が最大化され、それが価格 p における企業の供給量となる」といった具合に説明されます。

しかし、利潤が正の領域で p-f ’(x)=0 となるような x が存在するためには、関数 f ’(x) つまり限界費用(=製品一単位あたりの生産費用)が単調増加関数でなければなりません。f ’(x)が単調に減少する場合、つまり製品一単位あたりの生産費用が減少する場合、利潤が最大化されるような点は、 利潤が正の領域に存在しないのです。

そして常識的に、近代的な企業においては、生産規模を大きくしていけば製品一単位あたりの生産費用は減少するか、せいぜい一定なのが現実です。

「収穫逓減というドグマ」は、「価格を独立変数とする供給関数なるものが存在するというドグマ」、ひいては「均衡というドグマ」を維持するために延々と語られ続けられている最悪の虚構なわけです。ちなみに塩沢氏は、「収穫逓減を主張せざるをえないということは、新古典派理論が末期症状を示すものにほかならない」と述べています(121頁)。

生物の個体群動学理論の有効性

さて、均衡の枠組みを崩した後に、どのような動学モデルを構築せねばならないのでしょうか。本書にはその展望も述べられています。

「均衡のドグマ」を拒絶し、「進化経済学」の教科書の第一章に書かれるべき基礎的理論は、生物学で発達した個体群動学の理論だと私は思います。一つの生物種の自然増殖関数であるロジスティック関数と、その応用系である複数種の生物の個体数の推移を扱うロトカ=ヴォルテラ競争方程式は、大学で生物学を勉強した人なら皆が知っている基礎的な理論です。でも経済学者は、これまでそれらの理論を無視してきました。

本書では、生物の個体群動学の理論を、経済学に必要なツールとして正当に位置付けています。大変にすばらしいことです。これまで経済学の教科書に個体群動学の理論が紹介されてこなかったことの方が、とてつもなくおかしいのです。だって、事実としてさまざまな経済統計に、ロジスティック曲線やロトカ=ヴォルテラ方程式の解曲線は頻繁に見出せるからです。

ちなみに本書では、塩沢氏の書いた「概説」、有賀祐二氏の書いた「非線形動学」の項目、瀬野裕美氏の「個体群動学」、小山友介氏の「レプリケーター・ダイナミクス」の4個所でロトカ=ヴォルテラ競争方程式は詳述されています。

私個人の経験では、大学2回生の頃に、経済現象にロトカ=ヴォルテラ方程式が満ち溢れているという事実に気付きました。当時、西ドイツ製のスチールカメラと日本製のスチールカメラの生産台数の時系列データを見る機会がありました。その統計によれば、日本製が増加する中で、それに駆逐されて西ドイツ製は次第に減少し、ついには生産停止に追い込まれたのです。「あっ、これって数理生物学のロトカ=ヴォルテラ方程式じゃん」と目からウロコが落ちたものでした。

西ドイツ製のカメラの生産台数をX、日本製カメラの生産台数をYとすると、XとYは次の連立微分方程式の解として与えられます。(もっとも非線形微分方程式なので数学的には解けません。コンピューターの数値計算で解きます)

dX/dt=(r1-β1X-γ1Y)X

dY/dt=(r2-β2Y-γ2X)Y

(r、β、γは定数)

これがロトカ=ヴォルテラ競争方程式と呼ばれるものです。同じ市場ニッチで競合する技術や競合する商品などの動態を考察すると、実に多くのケースでロトカ=ヴォルテラ方程式が実際に該当するのを確認できるでしょう。

あるパラメーターの条件では、Xが需要キャパシティーを全て満たすまでに増えてYが消滅し、別のパラメーターの条件では、Yが増えてXが消滅し、ある条件ではXとYの双方が需要をシェアして共存するといった、さまざまなパターンがあり得ます。

そして当時の私は、何故これほど自明な、市場競争の現実の経験的事実にもよく合致するロジスティック曲線やロトカ=ヴォルテラ方程式の理論が、経済学の教科書に言及されていないのだろうと、とても不思議に思ったものでした。

こうした現実世界の実験的事実を新古典派が覆い隠してきたのも、全ては均衡というドグマを守るためだったのです。競争が独占を導き、結局は競争がなくなるという事実は、市場原理が競争状態で均衡するというドグマを正当化することによって、市場原理の優越性を説こうとする彼らにとって、非常に都合が悪い事実だったからです。だから彼らは理論のみを信仰し、実証をひたすら軽視するというピグマリオン症に陥ったのです。

現実世界では、つまり利潤最大点なるものがない収穫逓増の現実における完全競争では、多くの場合、どちらかが完全に打ちのめされ、一社独占が出現するまでに競争は続くのです。

実験概念を拒否するピグマリオン症患者としての彼らは、空想的理論を重視し、実証を軽視し、このような誰の目にも明らかな歴史的事実関係にも目をつぶり続けたのです。

生物学の教科書では、同じエサをめぐって争う種間競争の多くが、この方程式によって記述でき、実験によっても簡単に確認できることが紹介されています。同じ市場をめぐって争うA社とB社の類似商品のケースと全く同じなのです。例えば教科書によく登場する例では、フラスコに2種類のゾウリムシ(有名なのはカウダツムとオウレリアという別種のゾウリムシ)を入れ、バクテリアを与えて飼育するという実験です。すると、カウダツムは個体数を減少させ、最後に死滅します(上の例における西ドイツ製カメラの生産台数)。一方の、オウレリアはキャパシティの上限にまで個体数を増加させるのです(日本製のカメラ)。

しかし、2種が共存できる場合もあります。例えば、ブルサリアとカウダツムという2種のゾウリムシの場合、2種とも生き残るのです。これはカウダツムがフラスコの上層、ブルサリアはフラスコの底の方を生息場所として好むため、棲み分けることが可能だからです。

現実経済の競争でも棲み分けによる共存現象はたくさん見られます。例えば土建業界のように談合によってエサ(公共事業)を振り分けるとか、消費者の選好に応じて製品を変えるとか、実際に地理的に縄張りを設けてしまうなどです。

他にも競争を回避するための複数社が共存できるための知恵としては、価格カルテルを結ぶとか、国際競争の場合は非関税障壁を設けてしまうなどさまざまな手法があります。

今後の課題: 望ましい経済進化を促すための政策論の必要性

書き始めたらどんどん長くなってしまいました。最後のカメラやゾウリムシや独占・共存のはなしは、私個人の私見です。長くなってきたので、この辺で筆を置きたいと思います。

最後に、進化経済学の今後の課題について述べさせていただければ、「政策論」の部分に課題がありそうです。

現実の市場経済が、新古典派の想定するようなものではなかったとして、では現実の経済を運営するためにどのような制度が必要なのか、本書でも十分に議論されていません。

市場経済は、商品や技術といった複製子の革新(変異)を促しやすいという点で進化論的に有利と評価されています。不断の革新がなければ、企業は利潤を確保できないからです。その点は私も同意します。しかし、政府の役割が否定されるわけではないでしょう。大掛かりな技術革新のためには、市場経済に加えて、政府による大規模な研究投資による側面的な支援もまた不可欠です。技術的進化を促すためにも市場と、民意に基づいた政府のコラボレーション作業は必要なのです。

さらに完全競争が一社独占に向かう傾向は、近年の市場原理主義のグローバル化の経験からも明らかです。逆説的ですが、競争状態を維持するためには、過当競争を抑制するための介入も必要になります。談合はダメでも、惜しくも入札で惜敗した企業には優先的に政府が別の事業を割り当てるといった受注の配分システムは必要だと思います。

人間の経済システムが、恐竜のように、環境変化に対して脆弱な一方向へ進化してしまえば、結局は滅亡を早めるだけになります。恐竜の例を見れば、進化が必ずしも良いものとは言えません。現在の人類が直面している大問題は、環境破壊、資源の枯渇、貧富の格差の増大、生物的・文化的多様性の破壊といったものです。これからの経済システムの進化は、これらの諸問題を解決する方向に向かねばなりません。

市場経済が地球環境と共存する方向に進化するという兆候は、残念ながらこれまでのところは見られませんでした。現実の経済進化は圧倒的に、環境破壊的な方向を向いてきたといえます。市場経済は、商品こそ多様化しましたが、生物や文化の多様性は破壊し、環境変化に対して脆弱なモノカルチャー化を促進してきました。

であるのなら、上記の難問を解決する方向へ進化を促すためには、何らかの政策的介入が必要とされるのです。ちなみに、私は本ブログで環境問題と格差問題の双方を解決する政策手法としてエコロジカル・ニューディール政策を論じています。

今後は、進化経済学における政策論の展開も期待したいと思います。

http://www.ichigobbs.net/cgi/15bbs/economy/1152/L30

>ロジスティック曲線やロトカ=ヴォルテラ方程式の理論が、経済学の教科書には全く言及されていないのだろうと、とても不思議に思ったものでした。

新古典派はそういった方程式が有益なものなら躊躇なく使いますよ。ドグマからは一番遠い。あまりみくびらないほうがいい。制度派もマルクス派もそうやって新古典派に吸収されていったのです。新古典派的アプローチでマルクスを研究している人の塩沢評をリンクします。塩沢はキワモノです。

http://www.ier.hitu.ac.jp/~yosihara/usagemarx.htm

>なく使いますよ。ドグマからは一番遠い。

仮に主流派経済学が、個体群動学の理論を採用したとすれば、自己革新を遂げた結果であって「新古典派」とは定義できない存在になります。もちろん、そうなってくれたら、それはそれで大歓迎ですけどね。

ちなみに、塩沢先生もこのブログ見ています。

PS 2chに個人情報を流さないで下さいね。怖いので。

http://www.ier.hit-u.ac.jp/~yosihara/usagemarx.htm

あと、一つ目は2chではなくイチゴえびす…じゃなくて「いちごびびえす」

新古典派では独占の抑制についてはどんな事になってるんですかね。

価格決定権とかデファクトスタンダードへの介入能力とかの問題より多様性の喪失による「大絶滅」なんて事になるのが心配な今日この頃。

真田昌幸の力で幕末の多様性が保存されたなら僥倖。

では、よいお年を。

一般的な経済モデルでは、生産者の限界費用は逓増すると仮定します。例えば、自動車の生産量を一万台から二万台に増産すると、追加分の一万台を作るコストは、元の一万台分に比べ大きくなるとするのです。増産すればするほど非効率ですので、生産者たちは市場を独占するよりも共存する方を選ぶことになります。

それでは。

ご教授ありがとうございます。

では、量産効果はどうモデル化されるのでしょうか?

農産品にかぎらず、量産効果のある工業製品でも、生産コストの微小なソフトウェアコンテンツでも収穫逓減に関しては資源の有限性と市場の有限性から説明可能なんでしょうけれど…。

現在成長期の中国では均衡点に向かって動いていると解釈すればよいとなるんですかね? すると、静的均衡モデルでは説明できないということになる気がするんですが。微分すればよいようなロバストなモデルにも思えんのですが。

http://www.financial-journal.net/blog/2006/12/000092.html

るいネットつながりでは「自然の摂理から環境問題を考える」というブログもあるのですが、経済学も自然の摂理を踏み外すことなく、自然に学ぶ姿勢こそが重要であると再認識した次第です。本年もよろしくお願いいたします。

>では、量産効果はどうモデル化されるのでしょうか?

kayさんが車の例で説明したような新古典派の限界費用逓増の仮定が、一般常識にものすごく反することがお分かりでしょう。

新古典派では、量産効果はモデル化できません。

noaさんが私を批判したサイト(2chではありませんでした。申し訳ございません)でも農産物を例にあげて限界費用は逓増すると主張している方がおりましたが、彼らが反証としてあげられるのは農産物くらいです。一般に農産物の限界費用は逓増しますが、工業製品はだいたいの財について量産効果(規模の経済)が働き、限界費用は逓減するのが現実です(そこに自由貿易の体制下で貿易不均衡がとめどなく進む理由の一端があるのだと思います)。

cruさんが例にあげたソフトウェア産業は、いったん開発してしまえばコピーにほとんど費用がかかりませんので、限界費用逓減のきわめつけの例です。

彼らは農産物という工業製品と性格の異なる財を例にあげて、私を「不勉強」とか「基礎ができていない」とかおっしゃって、ののしるわけです。

彼らは、現実に反するカルト的主張を信仰するようになることが「基礎を固める」ことだと信じておられるようです。

さて、量産効果(規模の経済)を理論に組み込もうとしているのが進化経済学とか複雑系経済学の領域です。

また吉原氏のサイトの紹介もありがとうございました。多分、彼らに対しては、塩沢先生がちゃんと論文などで反論するのではないでしょうか。

私は、かんじんの『マルクスの使い道』という本を読んでいないので、時間があれば読んでみたいのですが、マルクスを新古典派に近づけようという吉原氏らの試みには強い違和感があります。ならば新古典派になればよいのであって、わざわざ「マルクス」と言う必要がどこにあるのでしょうか。

私はマルクスに対しては多くの批判も持っていますが、彼を評価する点があるとしたら、社会のゆらぎや自己組織化、創発という複雑系の議論とも整合的な彼の弁証法にあります。

マルクス経済学を新古典派に近づけようとする人々は、マルクスの体系から弁証法的な要素を全て抜き去ろうとしているのだと思います。

山澤さま

拙稿の紹介ありがとうございました。新古典派のカルト的な人々が、私のような人間を攻撃しようと淡々と狙っております。山澤さんも十分にお気をつけください。

商品を無差別選択するという、全く必要の無い前提をおいて経済を考えているという点で、新古典派というのはドグマだと言えます。

その辺りのことを以下のエントリに書きました。

http://d.hatena.ne.jp/suikyojin/20061218/p1

http://d.hatena.ne.jp/suikyojin/20061226/p1

塩沢先生の他の著書でもこの問題は詳しく扱っています。