仙台に泊まりたかったが、どこも満室!東松島のバリューホテル矢本に宿泊

朝のバイキングで腹ごしらえ!

午前中は、塩釜仲卸市場に向かう。

途中双観山で風景を楽しむ。

太陽が眩しい🌞

塩釜仲卸市場は人で溢れていた。

牡蠣を喰らう!

おおきい

日枝神社(←クリック)から350mほどで慶祥寺に着きます。

慶祥寺の入り口の前には、大きなケヤキの木があります。慶祥寺の大ケヤキとして由利町の史跡のひとつにもなっています。木の高さは33mもある大きなケヤキでです。山門近くにその威厳を放ちながら立っていて、推定樹齢約5百50年との調査結果がでているそうです。その調査から30年以上経っているので、約600年以上にわたって前郷の歴史を見つめてきた大木なのです。

山門を抜けると

鐘楼堂や開山堂、羅漢堂などが整然と立っていて

105坪ある本堂は荘厳です。曹洞宗なので華美ではありませんが威厳があります。

この寺の開創者の慶祥比丘尼は、鎌倉時代に由理の5万8千石の旗頭であった由理仲八郎政春のお姉さんで、正和年中に米山の栗山に慶祥庵を建てた方です。現在その庵寺跡も史跡として保存されています。

その後、政春の後裔である滝沢兵庫頭政道が滝沢館に平城を築いて、城下町建設にあたり、慶長13年(1608)に米山にあった慶祥庵を、ここに移して慶祥寺としたのです。

曹洞宗で釈迦牟尼物(しゃかむにぶつ)が本尊です。

ここから50mほど行くと前郷の船着き場跡に行けます。

三光神社から徒歩170mほどで日枝神社に行けます。

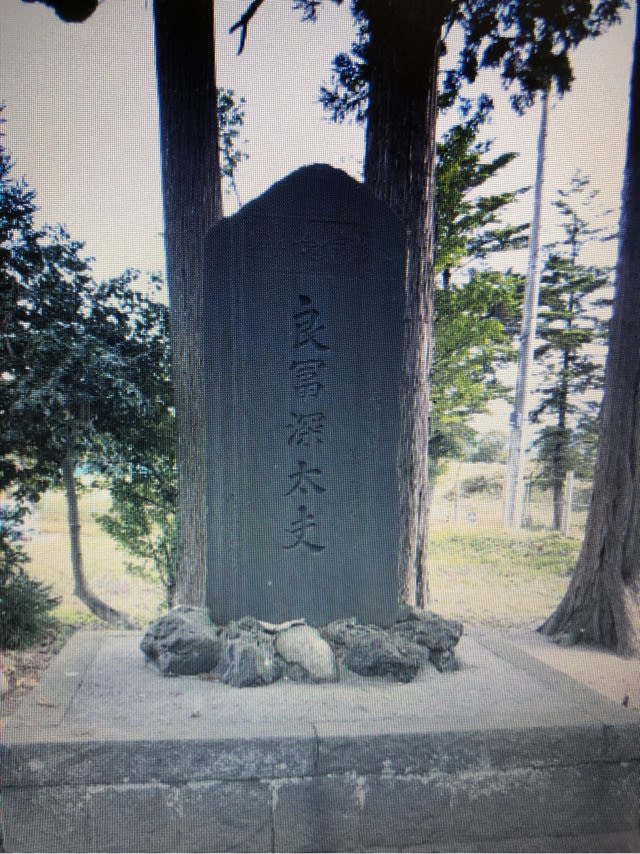

日枝神社は、滝沢城のすぐ側にあります。滝沢城は、最上氏に仕えた、由利十二頭滝沢氏の末裔滝沢政道が1606年に完成させた平城です。1622年に廃城になりました。日枝神社は、滝沢氏の氏神であり、飯沢の太夫山に遷座した「山王権現」を、滝沢城破却後の承応3年(1654年)に前郷へ移ったてきたそうです。そのころの名残かわかりませんが、正面の石碑には「山王神社」と書いています。

又、「日枝神社」、「日吉神社」、「山王神社」には橋が掛かっている場合が多いです。入口には神橋が架かり、参道左には神池内に青麻神社が祀られています。鳥居を潜ると清潔で清々しい境内で、左には市指定有形文化財の神楽殿が拝されています。

守り神が「猿」という事で「鬼門の方角」に配置される事が多い(実際滝沢城の鬼門に配置されていた)のにも関係があったのかもしれません。

正面に建立されている拝殿は千鳥破風唐破風付きの豪華な社殿で、力士を初めとする彫刻類がほどよい調和を保って彫られています。又、境内の周囲には沢山の境内社が祀られています。時の館主滝沢氏の城内守護神として深く崇敬した神社であって、滝沢領1万石の崇敬社となり、その後、元和8年10月23日滝沢城落城の後、承応3年(1654)総氏子19ヶ村申合わせの上、現今の社地に遷し奉ったそうです。

日枝神社祭礼の時に舞われる獅子こ踊りは、いわゆる一人立ち三頭獅子舞である。舞手と楽手に供がつけられて構成されていて、旧上町4町(上町・仲町・神町・小友町)の獅子舞で、かつては4町それぞれに獅子こがあったが、今は4町で一組しかなくなったそうです。雌獅子(赤)と雄獅子(青・黒)の小さな獅子頭を頭に被り、腰に太鼓をつけてこれを叩きながら、跳躍をしたり、腰をかがめたりして激しく動きながら舞うのが特徴で、雄獅子二匹が雌獅子をかばう仕草を舞ったものというが、明確ではありません。小学生が踊り子となって由利中学校にも踊りに来ています。

この地にあって、荘厳な神社です。

前郷駅出発のフットパスコースを考案している。

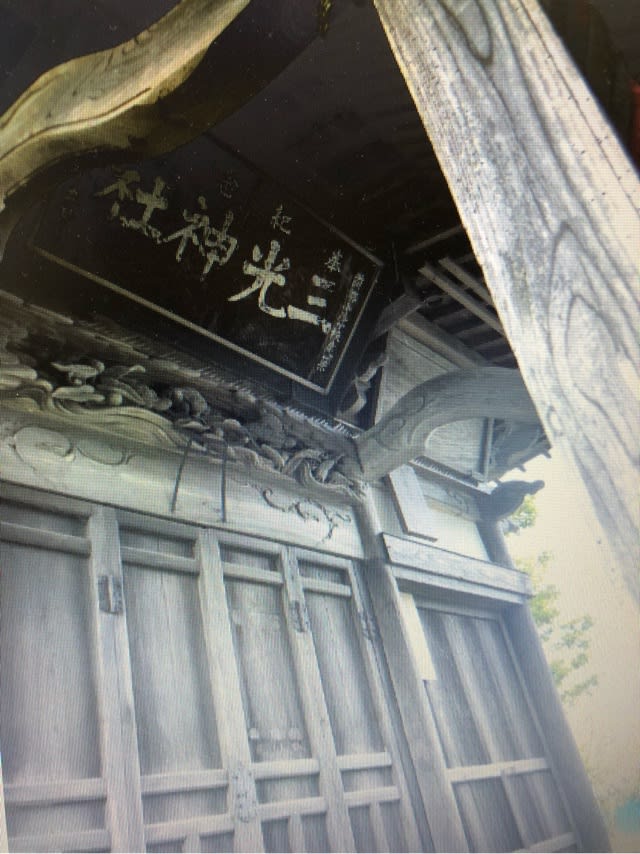

①の史跡は三光神社である。

スタート前郷駅

↓400m

前郷フットパス① 三光神社

前郷駅から西に向かい突き当たりT字路を右にまがり、JA前の小路を左に向かう。80mほどでT字路になるので右折する。100mほど進みと少し大きい小路を左折し80mほど進むと変形十字路があるのでそこを右折して左側の畑の中に三光神社が鎮座している。今はないが前郷小学校跡(滝沢城趾)の東側にある。見付

けるのはかなり困難である。

三光神社の由緒について、須田仁蔵家の『三光神社の由来』によれば、昔(年代不明)仁蔵家の仁蔵は、妻とサンコと三人暮しであったが、家貧しく三度の食事も事欠くほどであった。仁蔵はその赤貧に甘んじてよく働き「正直仁蔵」と評判された。一人娘のサンコはまだ五つで幼かったが、利口者でききわけがあった。サンコの仲間は、隣家与一八の二男三郞で、サンコより三つ年上であった。与六の家は豊かな農家で、下男下女など多くの奉公人を使っていた。前郷の秋祭りも終わって、アラレが降り出しそうな寒い日、与六の家では、目明かしや与力が出入りしてさわがしかった。それは与六の土蔵から、アズキが五俵盗まれたと言って、代官所(今の役場敷地内)に訴え出たのであった。代官所ではあれこれと、シラミつぶしに調べたが、さらに手がかりはなかった。そのうちサンコが一二郎に、「けさ、赤いまんま食べて来た」と言ったことからうわさが立って仁蔵に嫌疑がかかり、仁蔵親子は牢屋に入れられ、白州にひつ立てられて、きびしい詮議をうけた。もとより身に覚えのないことなので、サンコが赤いまんまと言ったのは、赤飯でなく、田ヱビを赤めて飯に混入したものだ、と身の潔白を申し立てたが、取り調べの下役人は聞き入れなかった。そして積み石の責め苦を負わせるなどして、仁蔵の白状を迫るので、律義者の仁蔵は、サンコの腹を割いてあかしを立てることを申し入れた。

サンコの殺害は、この下役人の計両的たくらみであった。それはこの下役人は「人よしの与六」の妻オシマと、時折り人目を忍んで密通していた。当時不義の密通は国の法度で、発覚すると重い仕置きをうけなければならなかった。それが幼童とは言いながらさかしいサンコの目にふれたので、二人はしめしあわせ、サンコをアズキ泥棒に結びつけて殺そうとしたのであった。サンコは無惨にも白州にひつ立てられ、まつ二つに腹がさかれた。その結果仁蔵の申し立てのごとく腹の中から出て来たのは田エビで、その田ェビがたちまち数を増し下役人目がけて一せいに飛びついた。下役人は驚いてこれを追い払おうとして、刀を抜いて振り冋したが、あべこべに自分の目を突くなどして発狂してしまった。  この田ェビの姿はサンコのさばきに列した人にはなにも見えなかったのでおのが因果応報の世のたとえ、下ろうや役人は天罰により、おのが妄想によったものだろうといわれている。オシマもこの妖計官が代官所へ知れ牢屋に下げられた。与六は自分の落ち度から尊い人命を失う騷動をおこしたことを深く恥じ、そのぎせいになつたいたいけなサンコを心から気の毒に思い、代官所へ願い出て神として祭った。その後、この社は「三光神社」として、お産と腹痛に御利益があるといって遠近の参拝人の跡が絶えなかった。(由利町史より)

この田ェビの姿はサンコのさばきに列した人にはなにも見えなかったのでおのが因果応報の世のたとえ、下ろうや役人は天罰により、おのが妄想によったものだろうといわれている。オシマもこの妖計官が代官所へ知れ牢屋に下げられた。与六は自分の落ち度から尊い人命を失う騷動をおこしたことを深く恥じ、そのぎせいになつたいたいけなサンコを心から気の毒に思い、代官所へ願い出て神として祭った。その後、この社は「三光神社」として、お産と腹痛に御利益があるといって遠近の参拝人の跡が絶えなかった。(由利町史より)

どの時代もエロい奴がいるもんだ。それにしても5歳の娘を差し出す与六もオシマもだめだと思いますが・・・・

しかし、今は参拝者は余りいないみたいで、前郷の隠れたパワースポットととしてフットッパス立ち寄り史跡としたい。

飛石から西に向かって50mほどで大きな寺院が見えてきます。瑞光寺です。

黄色っぽい鐘楼門が目にとまるのですぐに分かります。

黄色っぽい鐘楼門が目にとまるのですぐに分かります。

瑞光寺は、由利地方に寺が三か寺しかなかった一つで、本地区では最も古い寺です。

瑞光寺とゆかりのある「万箇捋軍の墓」は、寺の後ろの山端にあります。

奈良時代にの聖武天皇(在位724から749)の時にここに瑞光寺院が置かれたそうです。

その頃、隋から朝廷に「万筒将軍」を使節として日本に向かわせました。奇硯(決して乾かない硯)と美玉とを朝廷に献上させるためですところが途中、暴風雨にあい、由理の「有耶無耶の関」あたりに漂着してしましました。

その時、将軍がもってきた貢ぎ物(献上品)から光が発せられ、また紫雲(紫のけむり)もたなびいて、その雲がみな瑞光寺にとどまるので、将軍は瑞光寺に導かれたそうです。

しかし、将軍は長い旅によるつかれと急病のために、あえなく瑞光寺院で亡くなってしまいました。その死にあたり、ときの瑞光寺住職の呉竹翁を呼んで、この貢物をすみやかに朝廷に納めてほしいと、言い残し息をひきとったということです。呉竹翁はこの遺言によって献上品をもって都にのぼり、淡海公(藤原不比等)に事情を話して朝廷に献上するよう取り計らいをおねがいしました。淡海公は大いに喜んで貢物を光明皇后に奉献しました。皇后も大変喜びこの品を興福寺にお納めになったと言います。

このことで呉竹翁は淡海公から厚いおもてなしをうけたのち、帰国して、ただちにこのこと墓前に報告し、万箇将軍塚を立てたのです。これが現在境内にある万個将軍の墓あると言われています。

瑞光寺の山号は、このときの紫雲のたなびきにより、紫雲山と言っていましたが、近世にいたって紫を心に通わして慈雲山と名前を変えて今に至っています。享保18年(1733)5月17日、同寺で将軍の千年忌を行っています。

また、大同年中(806〜810)空海上人がここに杖を引き、万個将軍塚のそばに仮建を屋ててしばらく足をとどめたといわれ、また嘉祥年中(848〜851)には、慈覚大師もおとずれ逗留すること千日余とあり、大師の作といわれる「地蔵と布袋」の木造が寺宝として寺に秘蔵されていたそうです。

しかし、その後、戦火に遭い「寺宝等」は消失してしまいます。

その後天文年中より元和初年まで瑞光寺は、蒲田舘主淵名氏の祈願所となりました。この寺の初めの宗旨は真言といい、天台ともいわれたそうですが、その後加賀大乗寺に属し、名僧として名の高かった明峯素哲和尚を招いて、瑞光寺の開山としたそうです。その年号は明応元年(1492)と、寺の記録にあるそうです。

蒲田館は、鮎川をはさんだ向かいがわの小高い丘の上にあります。

鮎川神社から瑞光寺方面に進み集落を抜け随行手前50m右側の2mほどの高台に飛石という史跡があります。

由利町の史跡として、以前は標柱が立ていましたが、現在は標柱が見当たりません。入り口も分かりづらく、見付けるのは困難です。町村の方が細々と祀っていますが、このままだと埋没しかねない史跡です。

七個の石が半分以上も土に埋もれた状態で密集して祀られています。3方を囲われています。昔どこからか飛んできた石であるとい伝えられていて、その事から『飛石』と名付けられています。

現在は町村集落南端に移され、集落の人々によって祀られていますが、元からあった場所は「飛び石」 という地名で残っています。

良く見るとどこかお地蔵様に似ています。

この史跡、放っているとだめになるぞ!

次は、50m西の瑞光寺に向かう。

鮎川フットパスプラン← クリック

鳴沢館入り口の標柱から下って鮎川小学校に向かう途中右側に日枝神社があります。200mほどです。

前郷日枝神社は,本地区では最大の神社ですが、由緒としては、ここの神社が古いです。御祭神は、大山咋神 (おおやまくいのかみ)

誉田別命(ほむたわけのみこと)宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)です。大山咋神 は、日吉大社と松尾神社の御祭神です。古事記には『この神は近つ淡海国の日枝山に坐し、また葛野の松尾に坐して、鳴鏑を用つ神なり』と書いてありますが、その通り、比叡山の山麓の大津市・日吉大社と、京都の松尾大社に御鎮座しています。そこから全国の日吉神社・日枝神社・山王神社、松尾神社に勧請されています。

日枝神社(南福田)は、由理仲八郎の末孫である由利政春が、正和元年(1312年)山形飽海から由理5万8千石の籏頭となり、西目浜館に居城が許されたが、その後仁賀保の栗山館の城主鳥海弥三郎と不和になり、その攻勢に耐えられず、やむなく居城を浜館から鳴瀬台に移した時、この地の地相を見て山王権現まつったことが始まりと言われます。(山王権現とは、日枝山(比叡山)の山岳信仰、神道、天台宗が融合して成立した延暦寺の鎮守神である。また、日吉大社の祭神を指すこともある。山王権現は、比叡山の神として、「ひよっさんとも呼ばれ、日吉大社を総本宮とする、全国の比叡社(日吉社)に祀られた。また、「日吉山王」とは、日吉大社と延暦寺とが混然としながら、比叡山を「神の山」として祀った信仰の中から生まれた呼び名とされる)よって、祭神は、大山咋神なのだです。 つまり、この神様は山の所有者という訳です。

政春は、埋田谷地を開田するなどして食糧の確保に努めたそうです。その後さらに弥三郎の襲撃を受けたが、鳴瀬台は三方見張りがよくきくが、西風強く守るに矢風を受けるので、やむなく正和4年奉行免根代館に居を替えたそうです。さらに執拗にも正中元年3月23日更に急襲を受け、根代館は落城して、翌24日政春は多くの家臣と共に自害してしまいました。

切腹にあたって政春は、重臣村上帯刀を呼び、由理家代々の宝刀(藤原秀衝からの拝領という)を授けて、若君2人(丁刃丸、吉雄丸)の養育と由理家再興を頼み果てました。重臣村上帯刀は、その添役として伊藤四郎久宗らを加え、一行16名は闇にまぎれて根代館を脱出した。この重大使命を受けた一行は逃げる途中に鳴瀬台に足をとどめ、かつての由理家の氏神であった、山王権現にぬかづき、男女16名はおのおのが「タブサ」を切って由理家の武運長久を祈願したとされています。

現在もその「タブサ」は錦の袋に入れられて、今でも日枝神社の社宝として神殿ふかく安置されているそうです。この山王権現を祀ったところを「山王堂野」と呼んだが、領主なきあとは山王堂野から現地に移し崇敬社としたのが日枝神社由来です。

日枝神社には、茶の木が植えられています。由利仲八郎政春が鳴沢台に館をかまえていたころ、日常の生活に必要なものはすべてそろえたと言われています。茶の木もその一つです。現在、日枝神社の境内にある茶の木は、鳴沢館にあった茶の木を移したものだということです。

ここから、南福田遺跡、鮎川小をへて鮎川神社に向かいます(1km弱歩きます)←クリック

立井地の馬頭観音から歩く事900メートルで鳴瀬館につきます。鮎川地区南福田の小高い丘です。

鳴瀬館(なるせだて)は、文治6年(1189)9月、由利八郎維平(ゆりへいはちろうこれひら)が源頼朝の恩命(情けあるありがたいお言葉)をいただき、旧領である由利に帰った時に築城(城を作ること)したと言われています。(つまり由利地方の地頭に命ぜられたのです)

由利に帰った維平は、家来である叔父の根代大毅惟代大毅維晟(ねじろだいきこれあき)に、若い頃、自分をうらぎった真坂次郎(まさかじろう)が住む、現在の鳥海地区笹子(じねご)の天神山(てんじんさん)をせめさせ、滅ぼしました。

そして維平は、自分の住む鳴瀨台をを中心領地にして12カ所に支城を造り由利の一族や家来を住まわせて、領地を治めました。 (新屋や雄和、仁賀保も含む)つまり、鎌倉時代は、現在の由利本荘の中心は由利町鮎川の南福田だったのです!現在館跡は、畑になっています。

しかし、維平の子の維久(これひさ)は、和田義盛の乱に加担したと疑いをかけられ、26年間の居城地の由利を去り、山形で静かに余生を送り1214年亡くなりました。

それから78年後、維久のひ孫である仲八郎政春が、ずーと願っていた由利復帰が許され、西目の浜舘に21年間居城していましたが、栗山城主の鳥海弥三郎との争乱で城を焼かれ、正和元年(1312)ふたたびこの鳴沢舘(鳴瀬舘)に居城したのでした。

*明治維新の時に大活躍し、「五箇条のご誓文」の草案を作り、初代東京府の知事を務めた由利公正という人物がいますが、この人が維衡や維久の血をひく由利氏の子孫です。

ここから南福田遺跡に向かいます!

孫1号たちは未だ七五三のお祓いをしていない!大崎八幡宮でやらせたいとことで出かけていた。

孫三人分全部ジイが払う!

その後食事も

ジイは大変なのだ。

実は目的はもう一つある。

孫1号3号のピアノのM先生が仙台市立病院に入院されている。お見舞いに行きたいと言うので折角なので訪ねてみた。

凄い新しい病院で、セキュリティが特に凄い!

M先生は思いの外どこも悪くない様に感じたが、施術の時は大変なのかも?

ダンナ様がいると思って行ったのですが、いませんでした。

残念

京大医学部心臓手術←クリック

心配だ!

お台場の船の科学館の駐車スペースで開かれていました。

当日券1500円払って30分ほどで回りました。

二日酔い気味で目が死んでいます。

トレノ

117クーペ

青春時代のバイク

凄いイベントですが、疲れていて感動もあまりありませんでした。