「と金」というのは、メチャクチャに強力な駒である。

「成金」の語源にもなったもので、最弱の駒である「歩」が、「金」に成りあがるのだから、その痛快さといったらない。

しかも、敵に取られると、それが「歩」に戻るというのだから、ほとんどタヌキにもらった葉っぱのお札である。

この「と金」をあつかった格言も多く、

「まむしのと金」

「と金のおそはや」

「と金は金と同じで金以上」

「53のと金に負けなし」

モテモテであって、前回は行方尚史九段が、盟友藤井猛九段におみまいした「友達をなくす手」を紹介したが(→こちら)、今回はおそろしい歩の錬金術のお話をしたい。

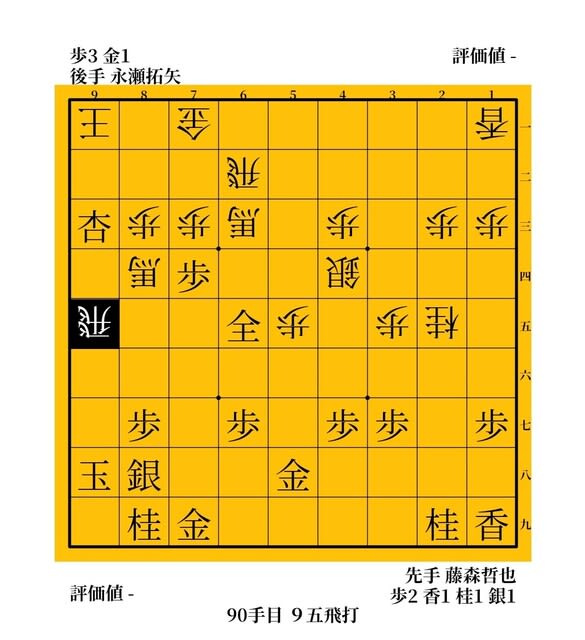

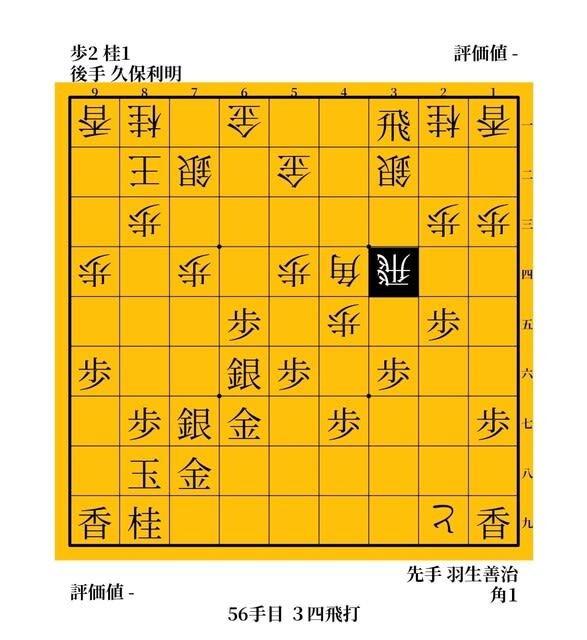

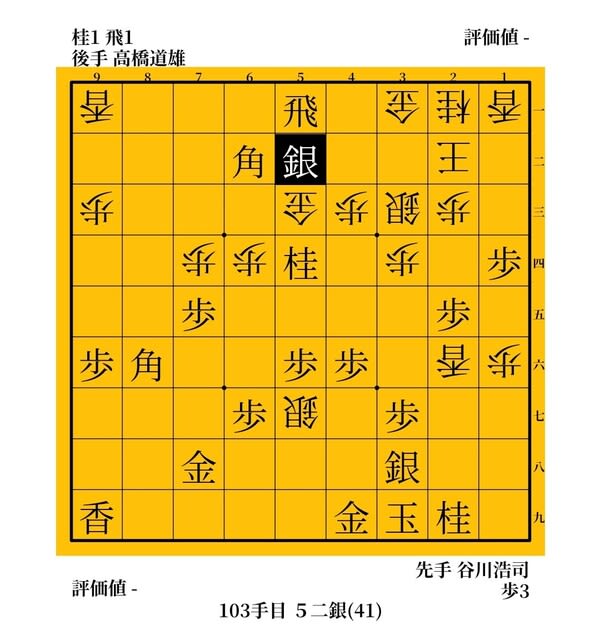

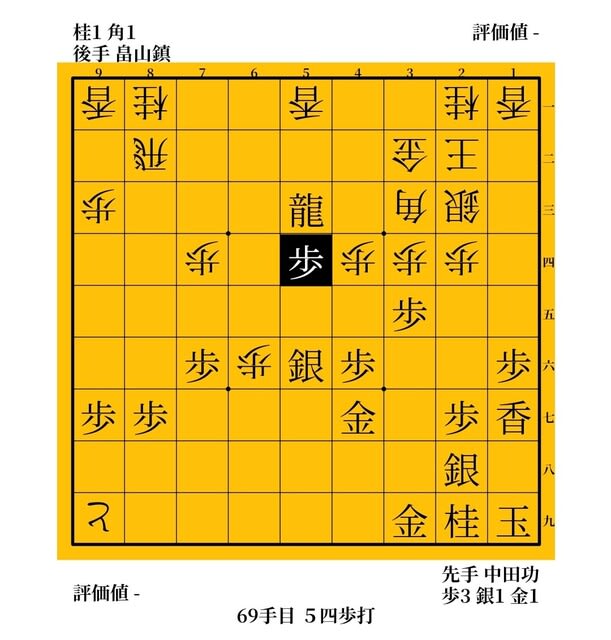

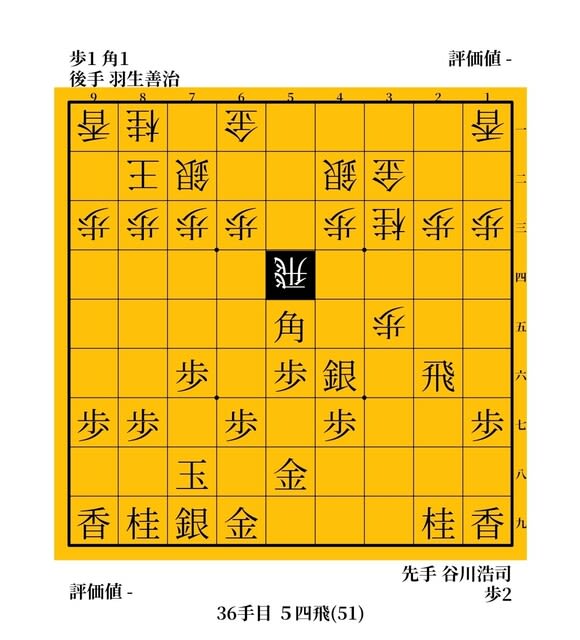

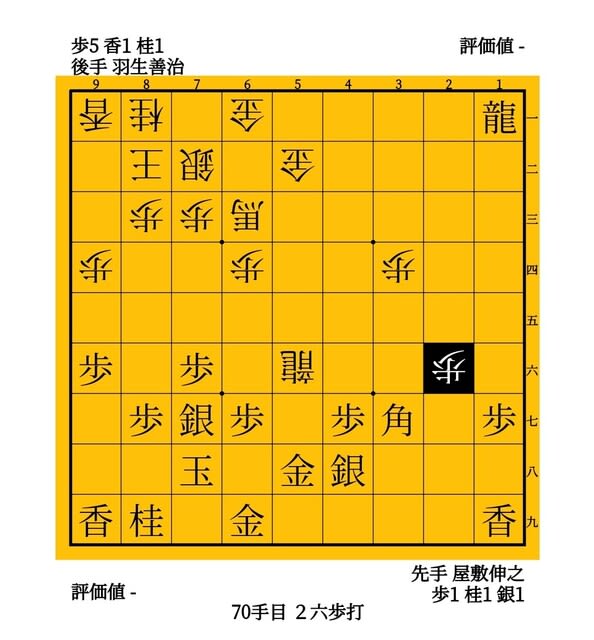

2011年の第70期A級順位戦。

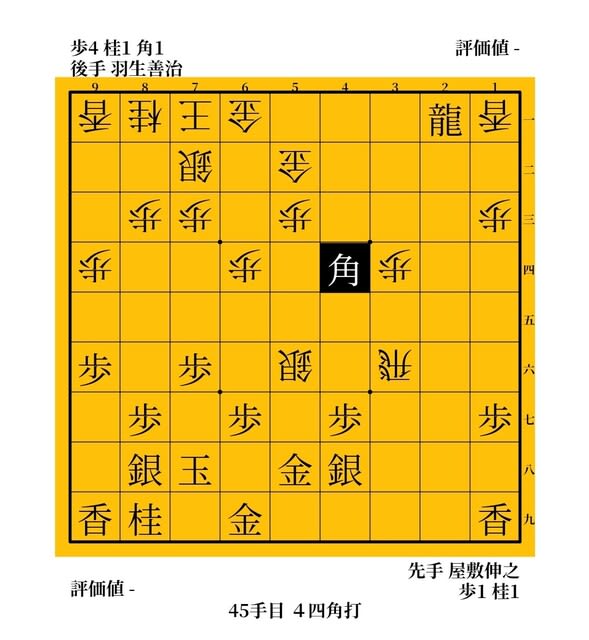

羽生善治王位・棋聖と、渡辺明竜王の一戦。

羽生のゴキゲン中飛車に、渡辺は攻めの銀を早目にくり出す、星野良生五段発案の「超速▲46銀」で対抗。

先手は馬を作るが、後手も二歩得が主張点で、難解な中盤戦。

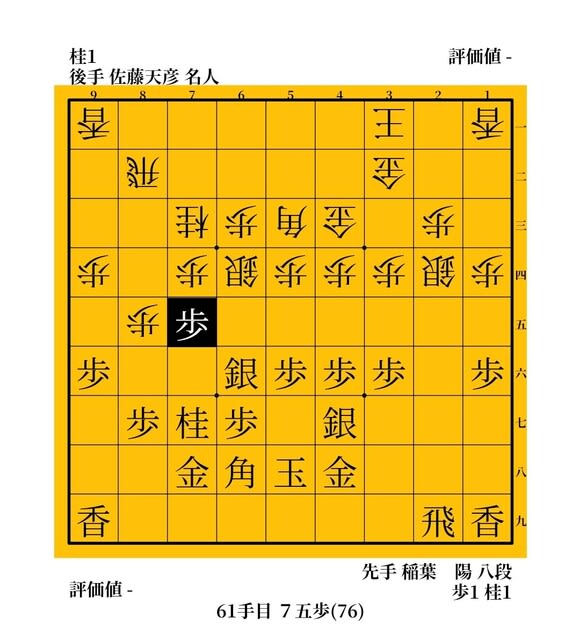

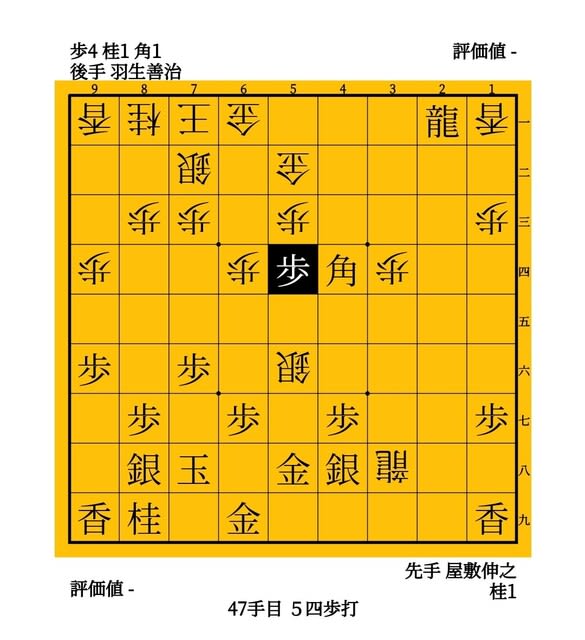

渡辺が▲45馬と出て、後手玉のコビンをうかがいながら、△36の歩を除去しようとしたことろ。

ここで羽生が、おもしろい手を見せる。

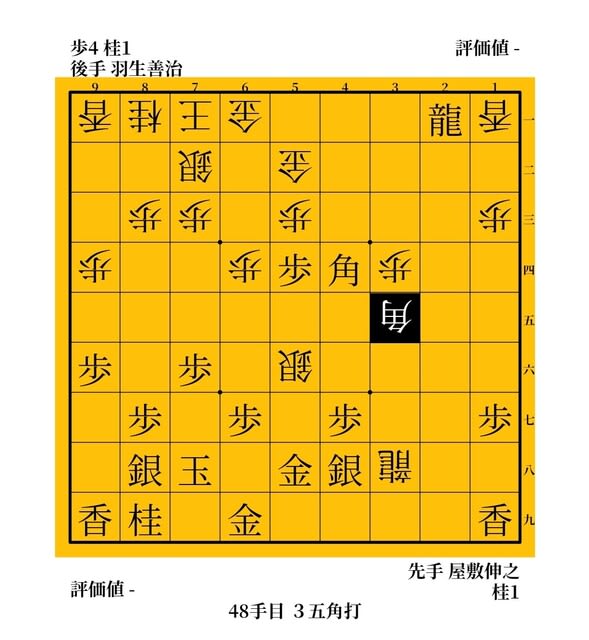

△25角と打ったのが、ちょっと思いつかない手。

先手の飛車を押さえながら、△36の歩を守り、放っておけば△37歩成と成って、▲同桂(▲同銀)に△47角成。

という、ねらいはわかるが、これはなんとも、打ちにくい角でもある。

先手の馬に対して、後手は角を手持ちにしているのが売りのはず。

なのに、それを手放すだけでなく、働くかどうかわからない「筋違い角」に置く。

こんな生角を盤上に放って、本当に使えるのか疑問だし、そもそも取られそうでね?

事実、本譜もすぐに▲17桂から▲25桂と、この角はアッサリ取られてしまうのだが、それで局面の均衡は保てているというのだから、すごい大局観ではないか。

さすが羽生さんや、ようこんな手思いつくなあ。

感心することしきりだったが、ここでフト思いついたのは、これには「元ネタ」が、あるのではなかろうかということだ。

なんか、似たような手を見たことあるよなあと、ちょっと脳内検索してみたら、ありました。

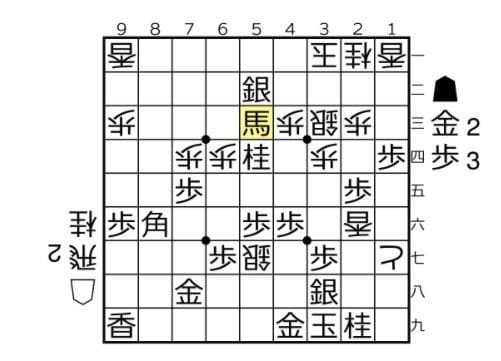

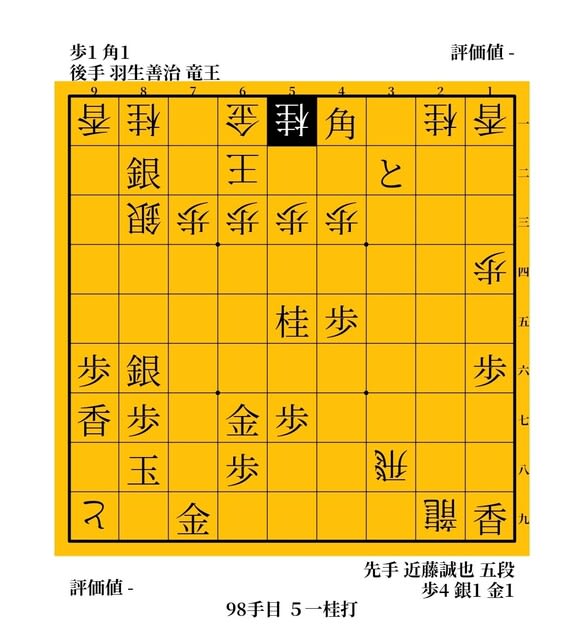

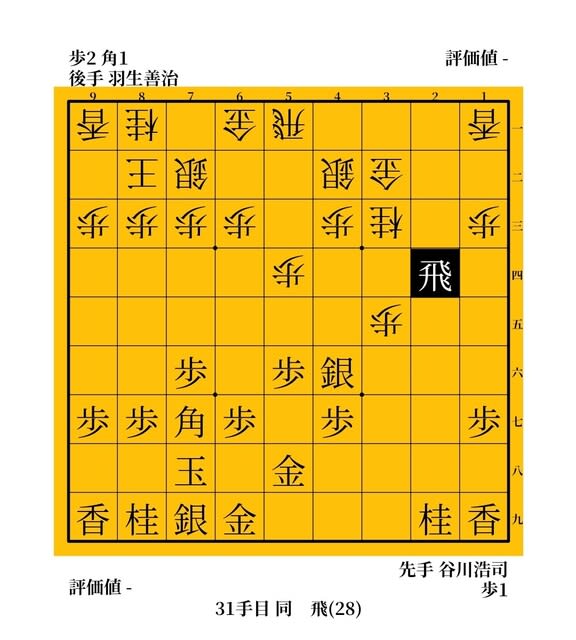

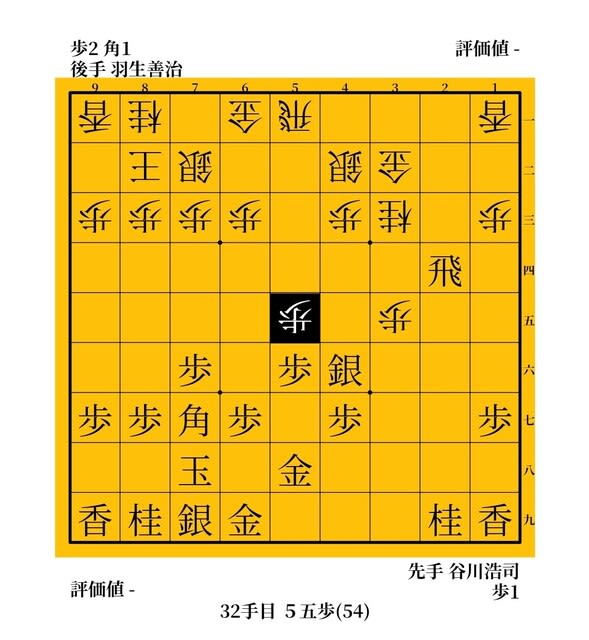

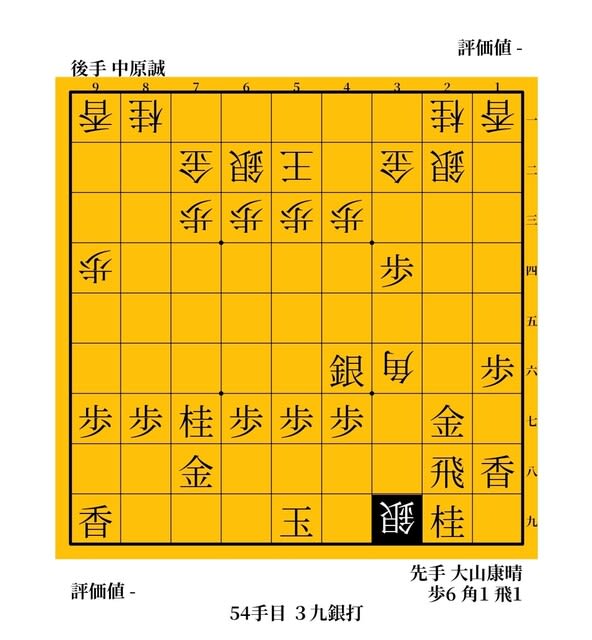

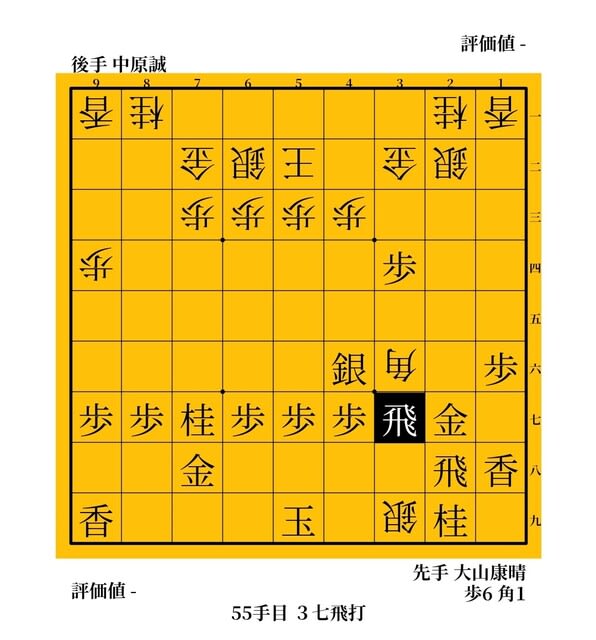

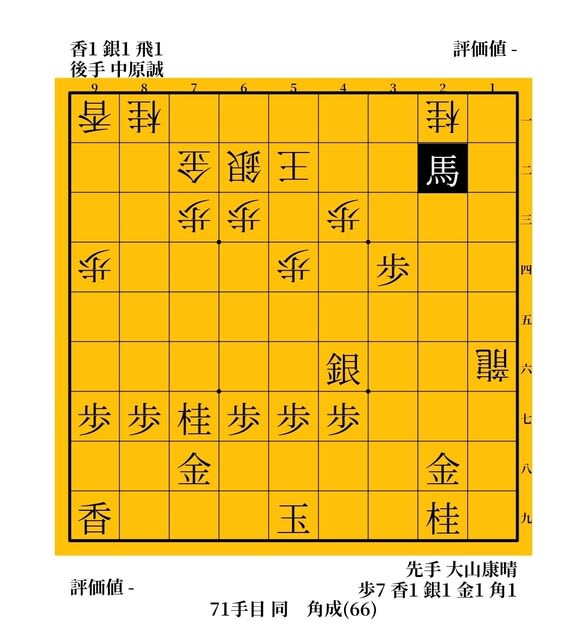

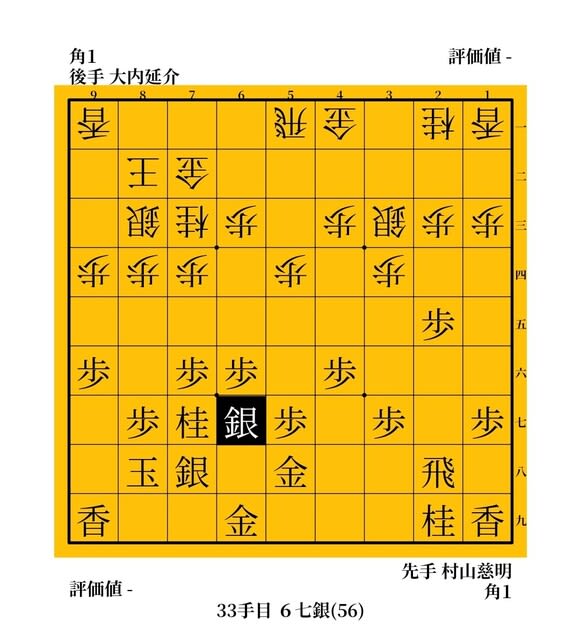

1965年、第24期名人戦の第5局。

大山康晴名人と、山田道美八段の一戦。

先手大山の四間飛車に、山田は急戦策を取る。

後手の山田が△22角と打ったのに、▲85角と打ち返したのが「受けの大山」の見せた異筋の角。

なんと、これで先手優勢なのだが、昔なにかで、この局面を見たとき、

「これって△86銀、▲同銀、△99角成で居飛車優勢じゃね?」

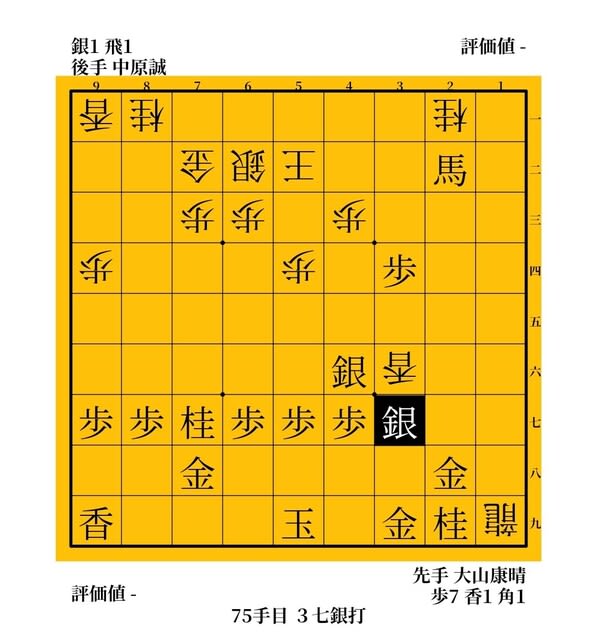

なんて生意気にも指摘してみたところ、それには▲84歩、△同飛、▲97桂(!)と、こちらに跳ねるのが好手。

▲77桂には、△76歩があるから、逆モーションで端に跳んでおく。

これで次に、▲75銀から押し返して行く手があって、振り飛車優勢なのだ。

なるほどー、ええ手ですなあ。さすが大山先生や。

これらの手が、研究手なのか、それともその場でひねり出したのかはわからないが、こういう「シンクロニシティ」を感じると、今も昔も、トッププロの発想の豊かさは、変わらないんだなあとワクワクする。

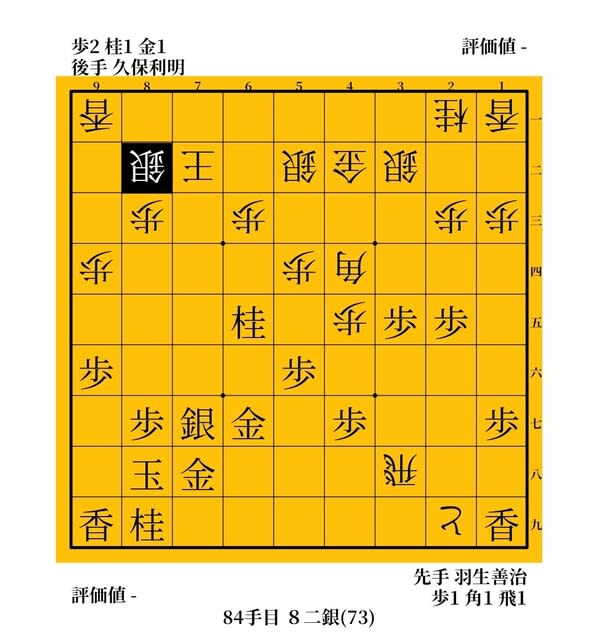

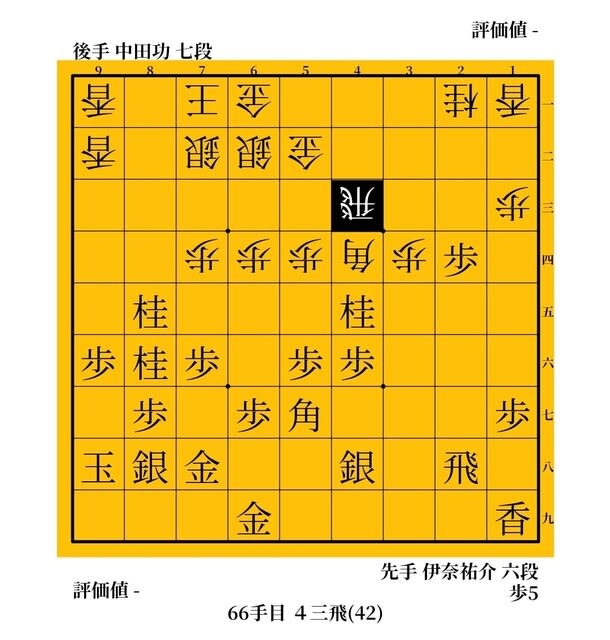

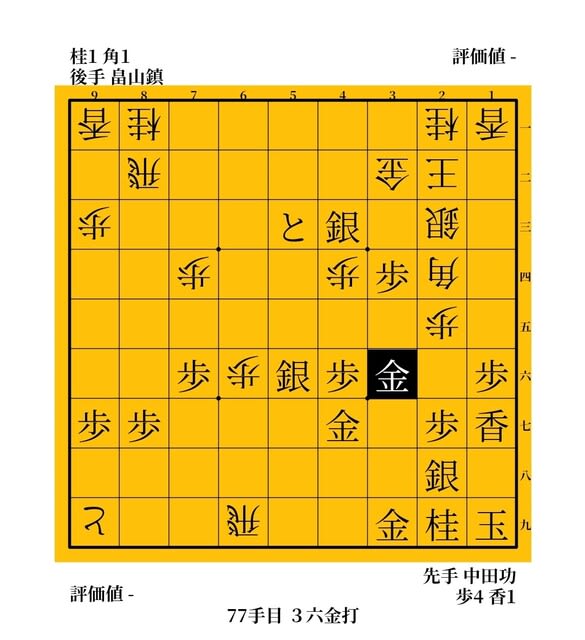

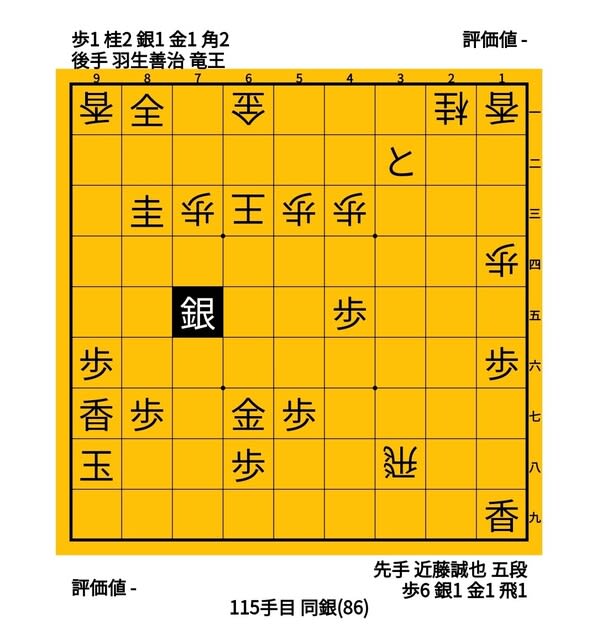

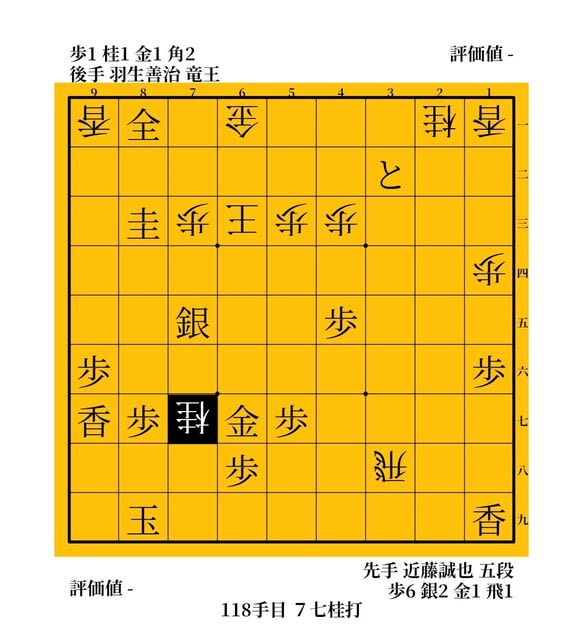

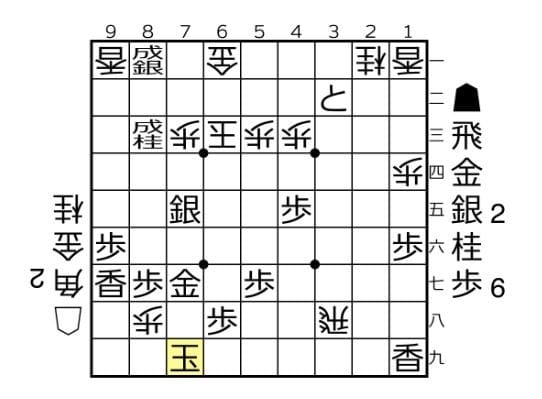

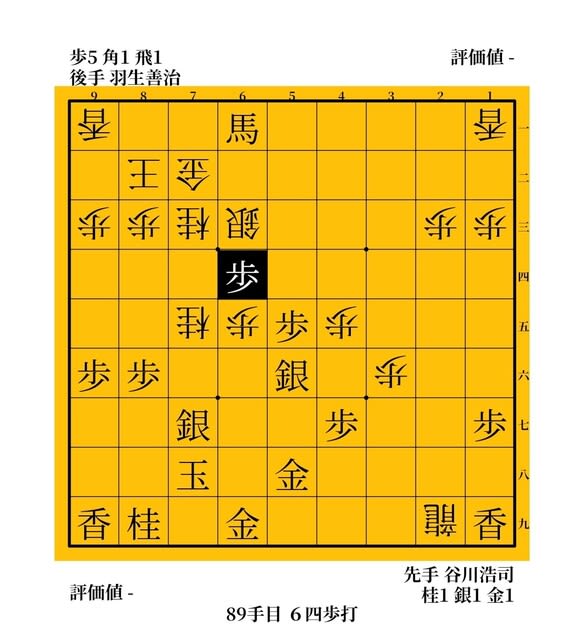

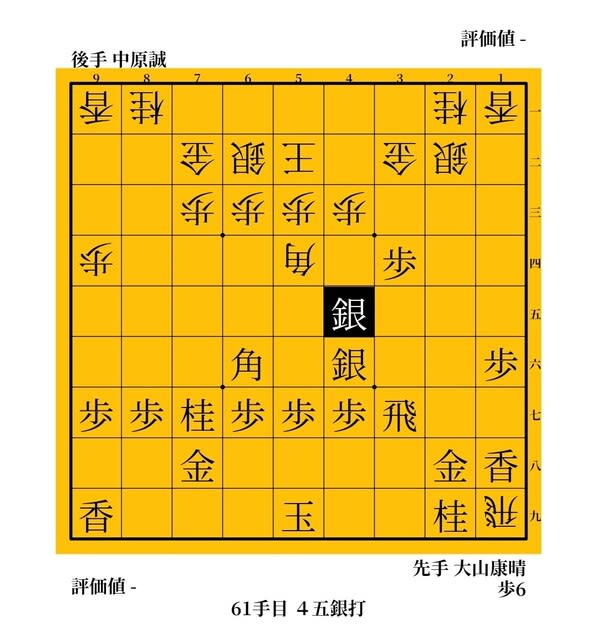

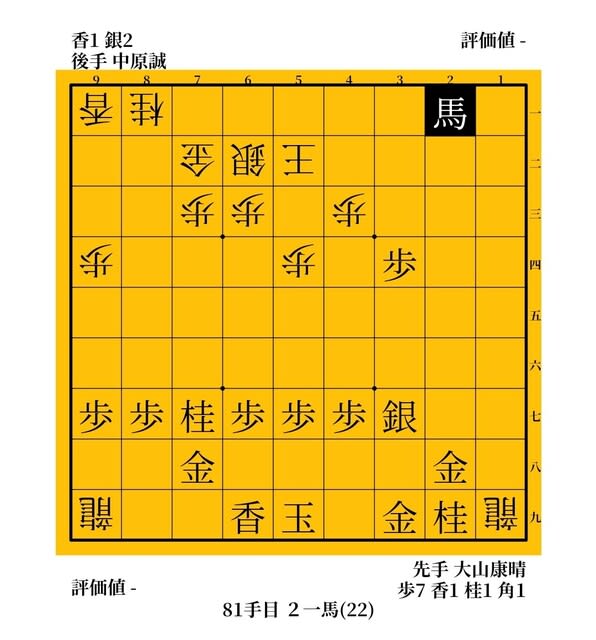

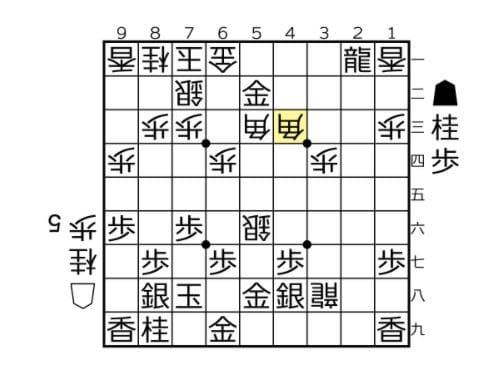

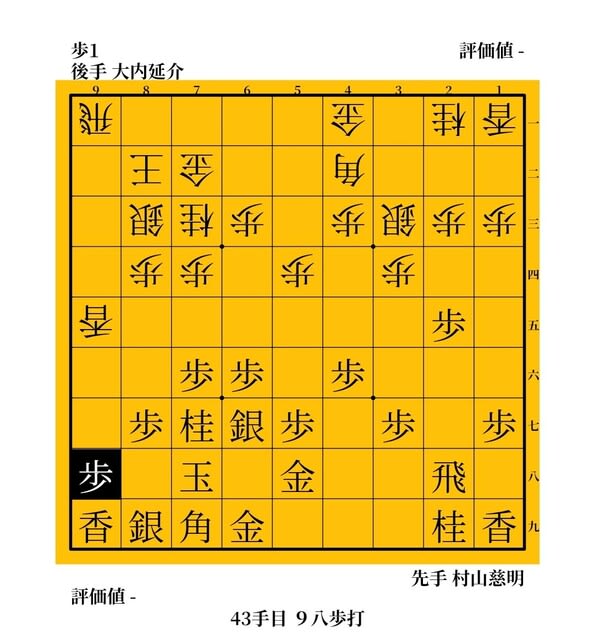

ちなみに、この将棋は羽生の快勝で終わるのだが、その優位の広げ方がうまかった。

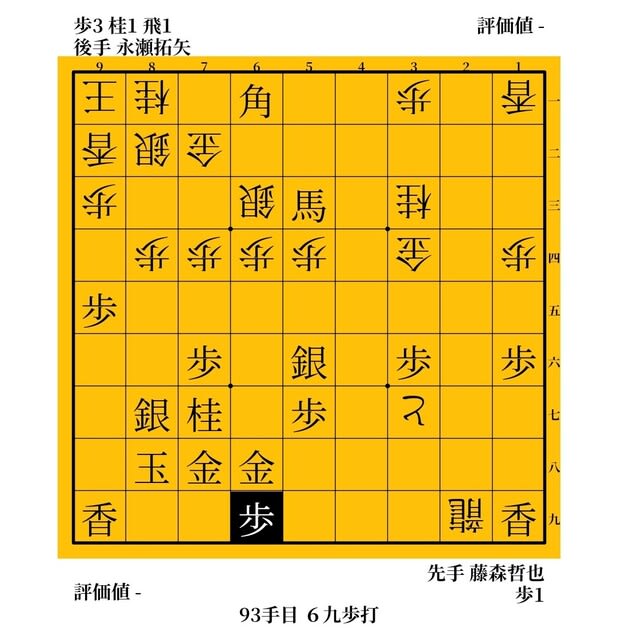

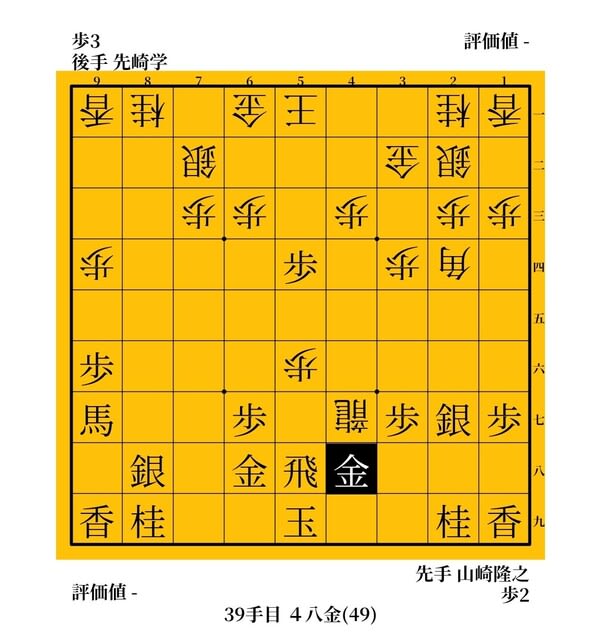

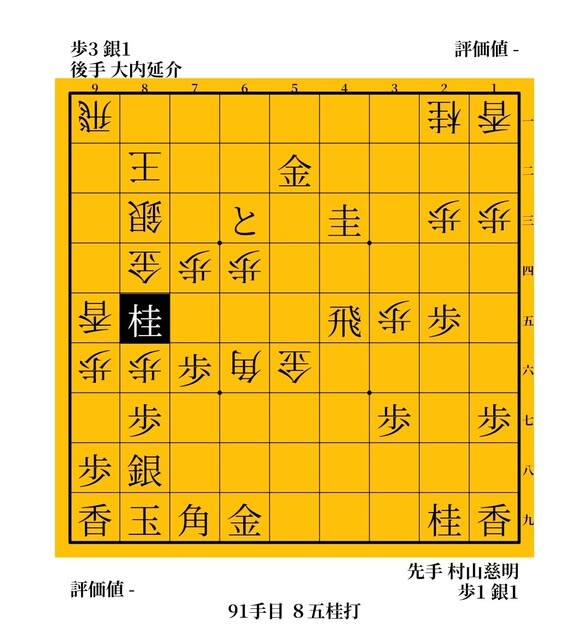

図は△55金のぶつけに、▲77馬と引いたところ。

後手が駒得なうえに、厚みでも押しているように見えるが、先手も馬の守りに、飛車の横利きもあって、決めるとなると、なかなか具体的には見えない。

こういう

「ちょっと指せそうだけど、それを優勢に拡大するための、明快な手が見えにくい局面」

というのはむずかしく、あせりを誘うところだが、羽生はいつものごとく、その課題を見事にクリアしてしまう。

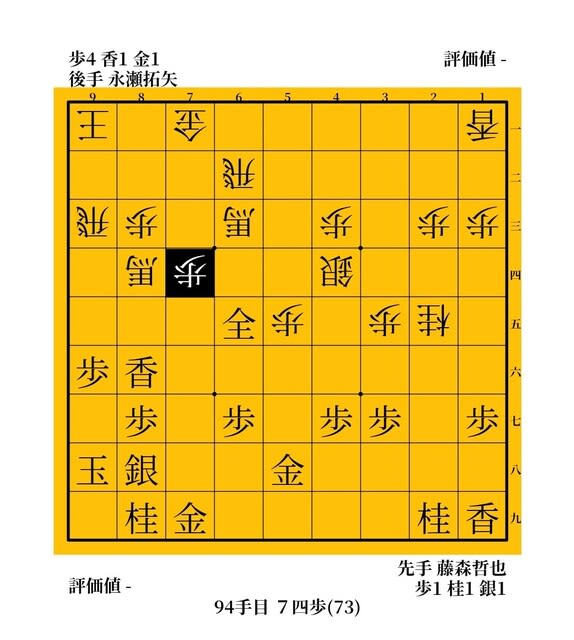

△48歩成、▲同飛、△46歩で後手優勢。

この場面では、と金を作りに行くのが好着想だった。

といっても、△37歩や△36歩のような手では、なかなかうまくいかず、△21飛も金が浮いてしまって、▲55馬と取られてしまう。

とあっては、そう簡単ではなさそうだが、一回△48歩成と成り捨てて、歩の位置を下げるのがうまい着想。

感覚的には、△47の歩こそが「と金のタネ」に見えるだけに、それを捨てるというのが、なるほどというところだ。

指されてみれば簡単だが、実戦では思いつきにくい(将棋の好手はだいたいそうなのだ)。

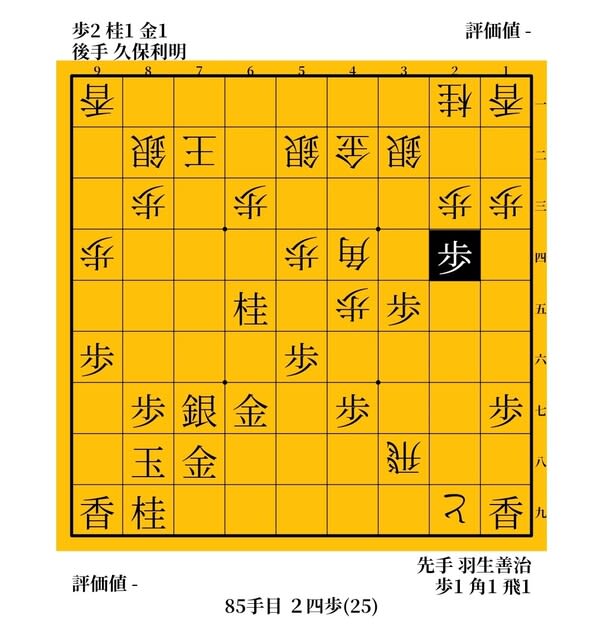

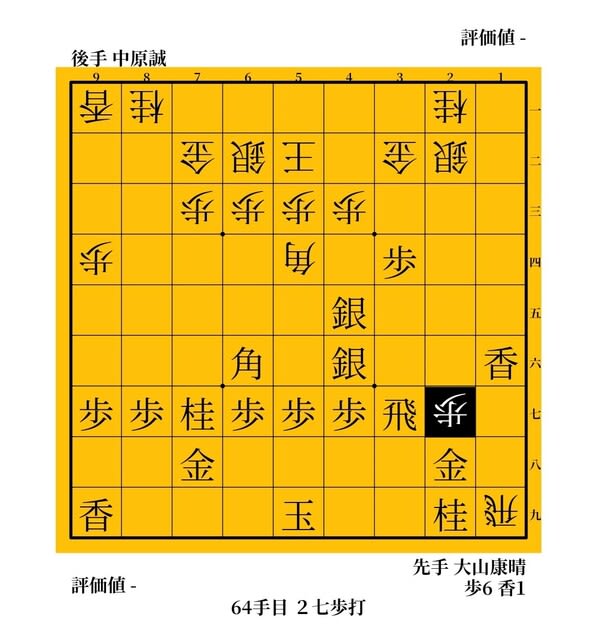

実際、解説のプロも「いい手です」と、感心していたくらいで、次に△37桂成から△47歩成とされたら完封される。

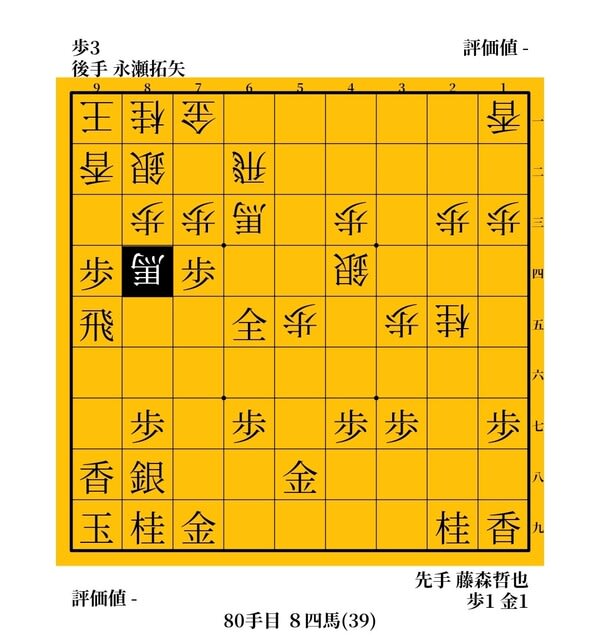

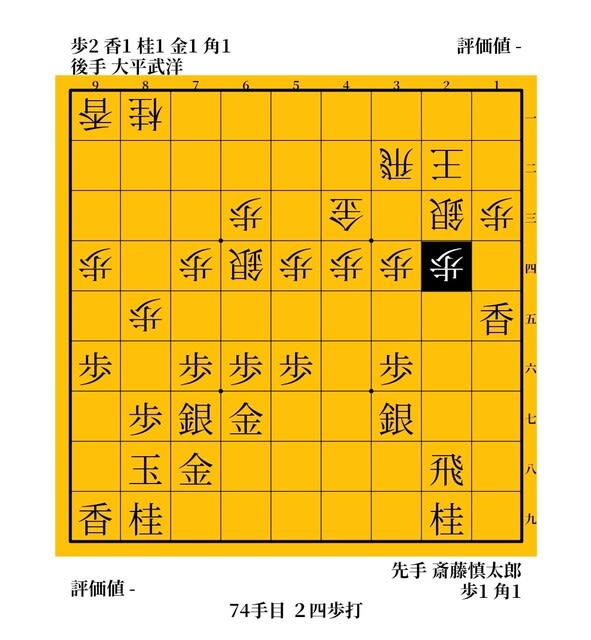

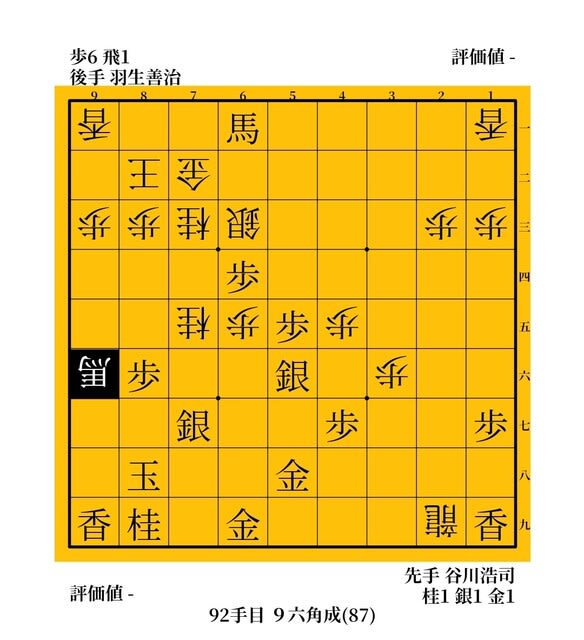

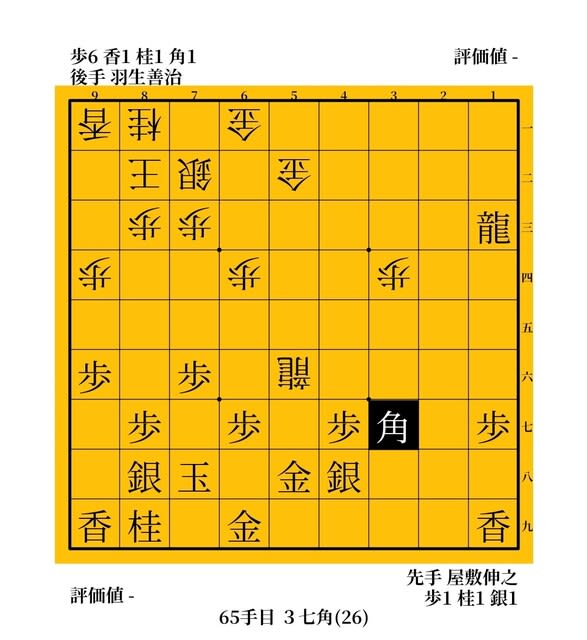

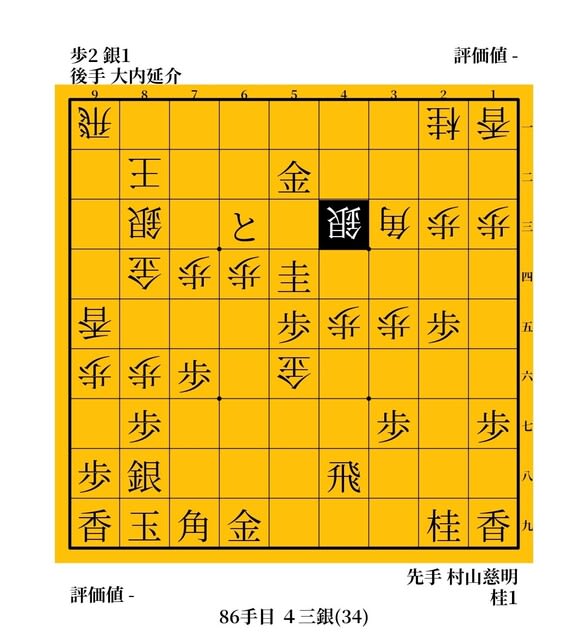

渡辺は泣く泣く▲38歩と受けるが、今度は△58歩成とこっちを成って、▲同歩に△57歩と、こじ開けにかかる。

▲88玉の早逃げに、△58歩成、▲同飛、△56歩と、またもやバックのタレ歩。

これでとうとう、と金作りが防げない。

古い歌ではないが、まさに三歩進んで二歩下がる。

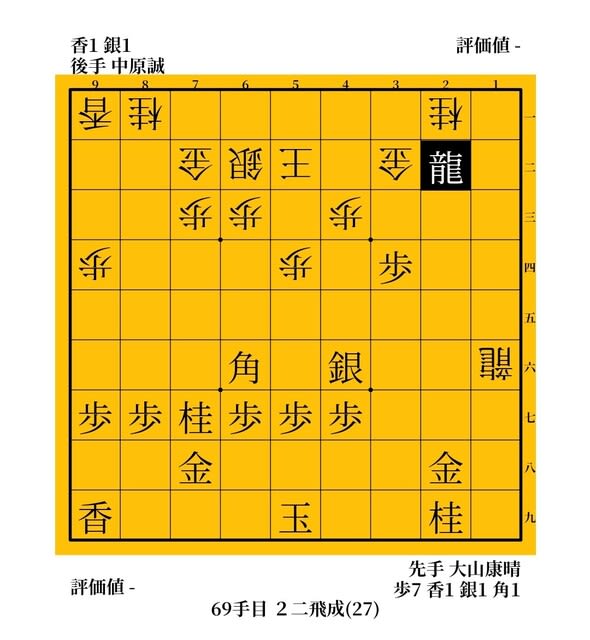

こうなると、もう先手は無限増殖してくると金で、自陣の金銀をボロボロはがされる未来しか見えないわけで、力も抜けるというものだ。

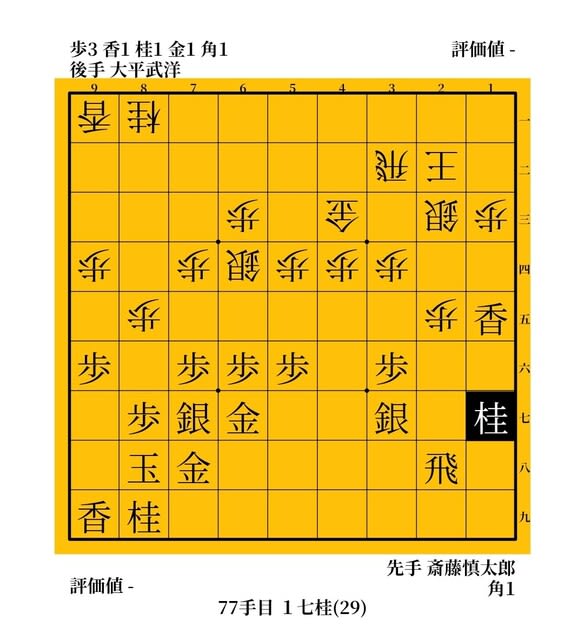

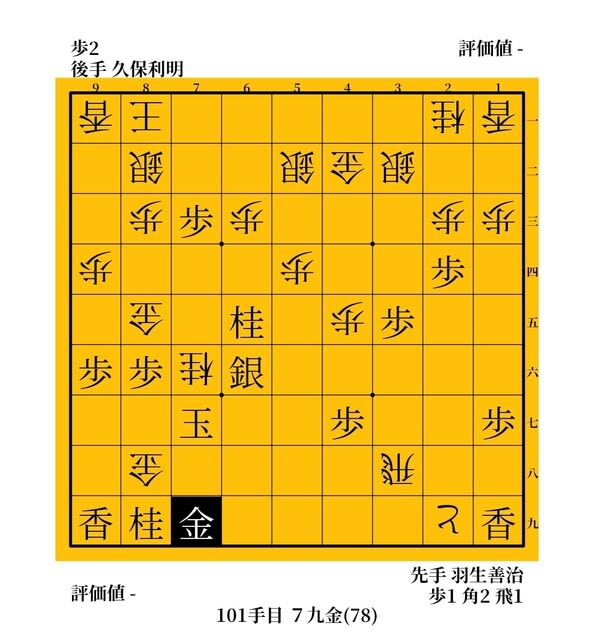

以下、後手は2枚の「まむしのと金」を使って、一気に先手陣を攻略。

これで勢いにのった羽生は、なんとこの期、9戦全勝の偉業でもって、名人挑戦権を獲得するのである。

(渡辺明の妙手編に続く→こちら)