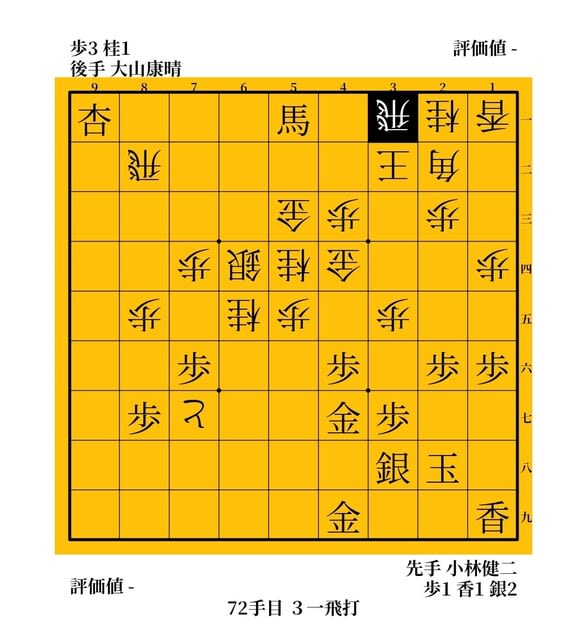

「助からないと思っても助かっている」

と言ったのは、受けの達人で鳴らした大山康晴十五世名人であった。

もちろん、私のような素人レベルなら、助かっているのは、ほぼ「たまたま」の産物だが、これが達人の粋になると、

「助からないと思っても(全部読み筋だから余裕で)助かっている」

というケースもあり、その強さに感嘆することになる。

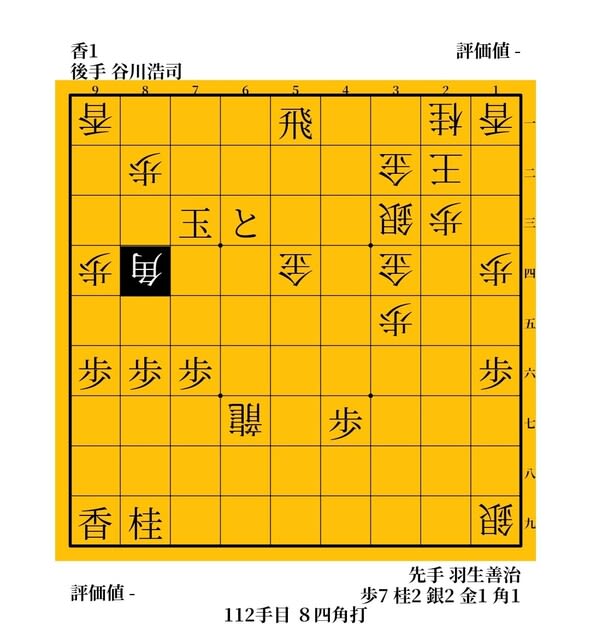

前回は「受ける青春」中村修九段の見事なしのぎを紹介したが(→こちら)、今回もまた、すばらしい受けの手を。

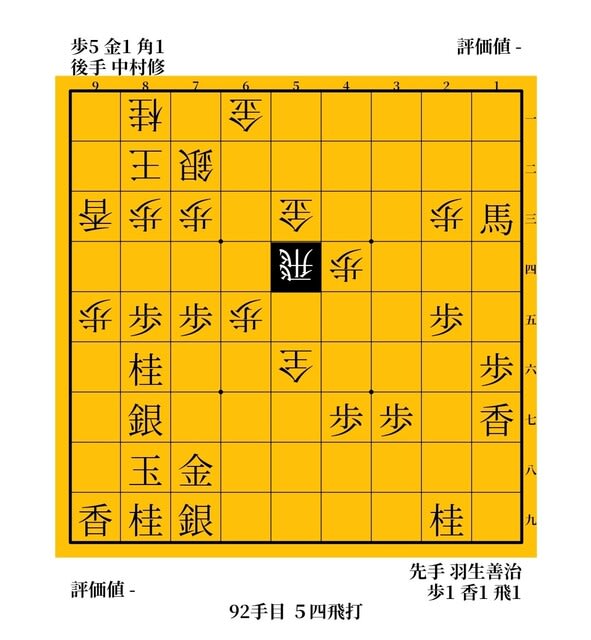

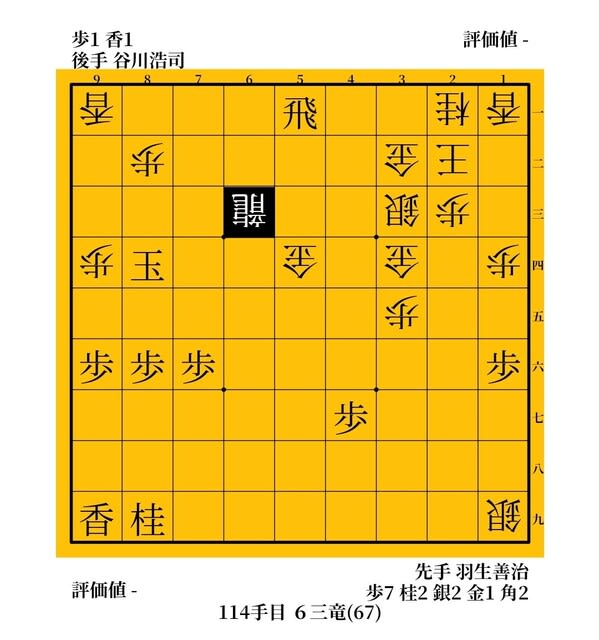

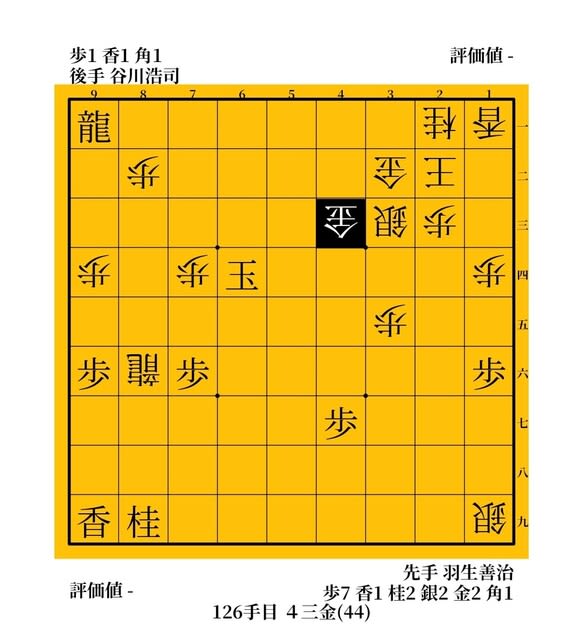

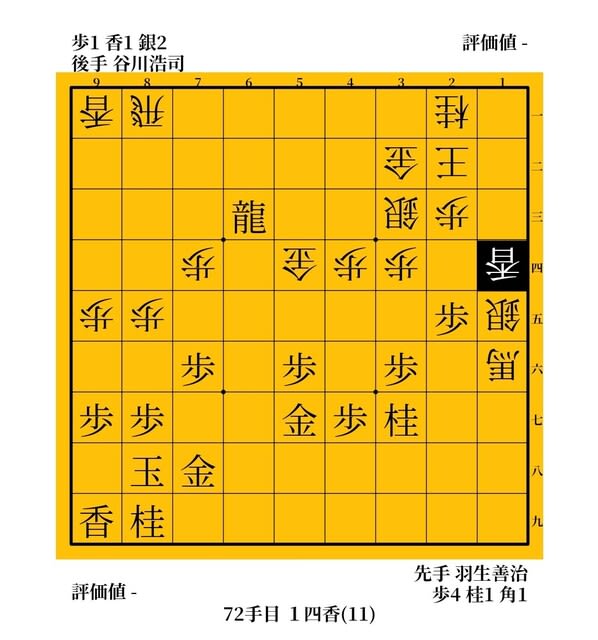

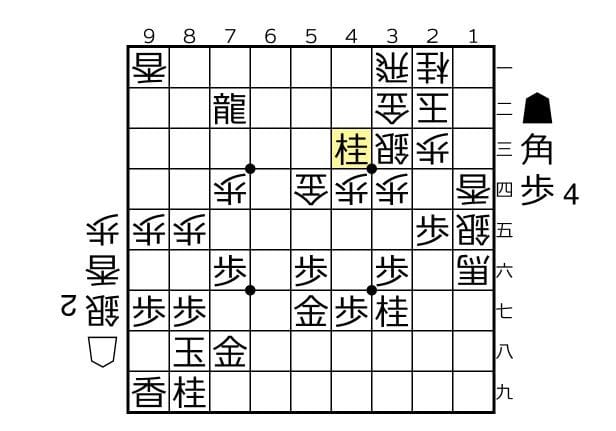

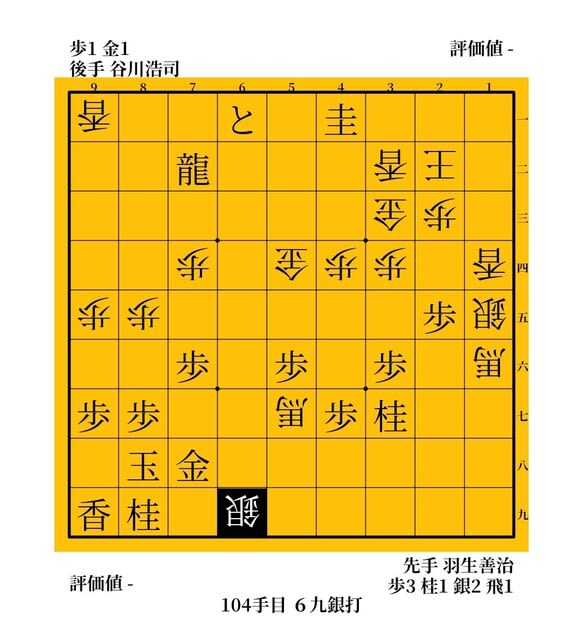

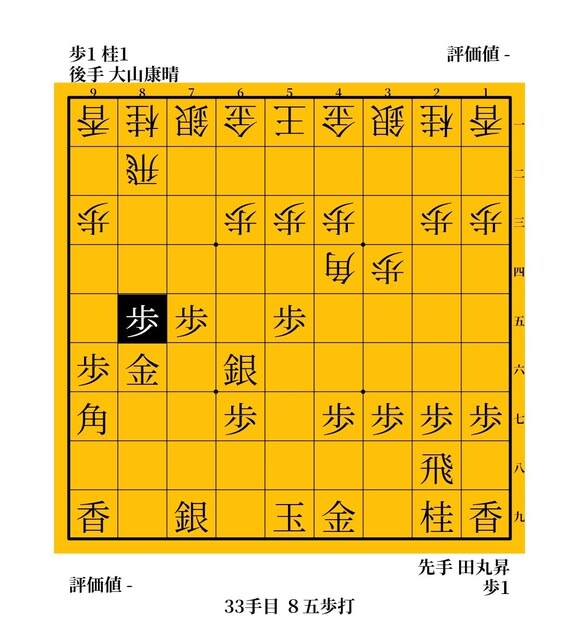

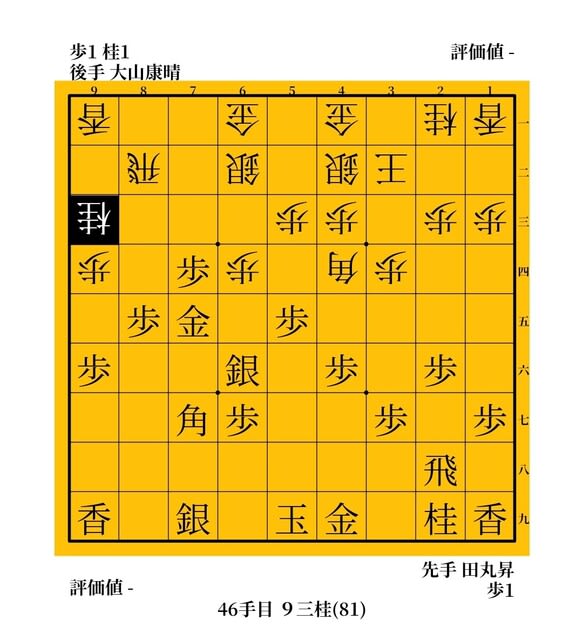

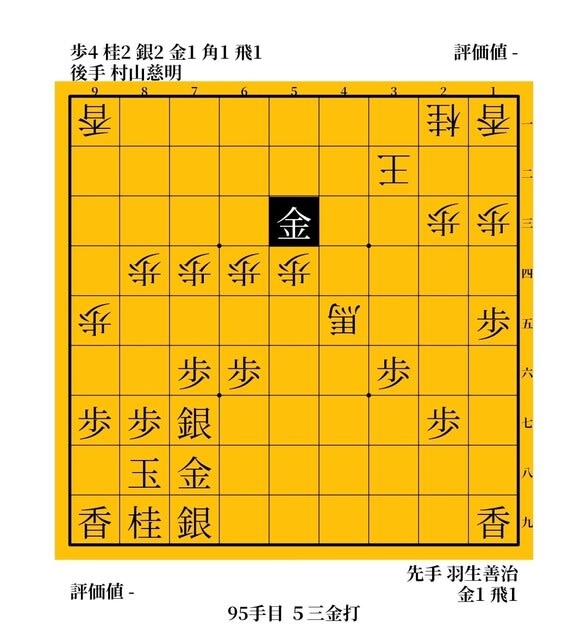

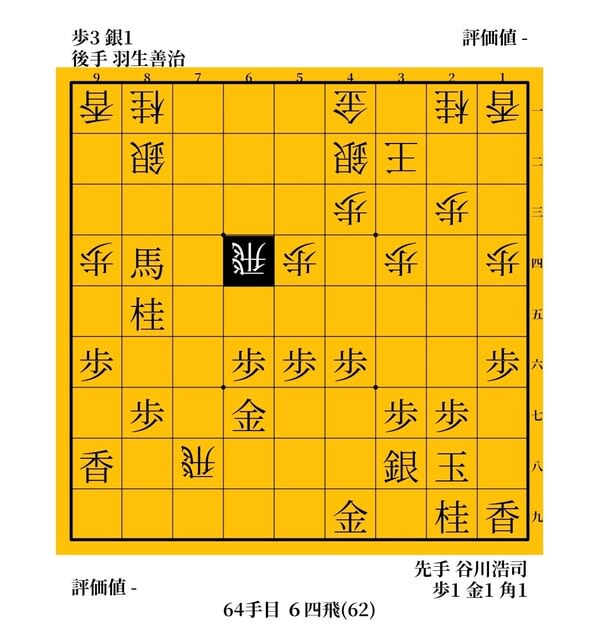

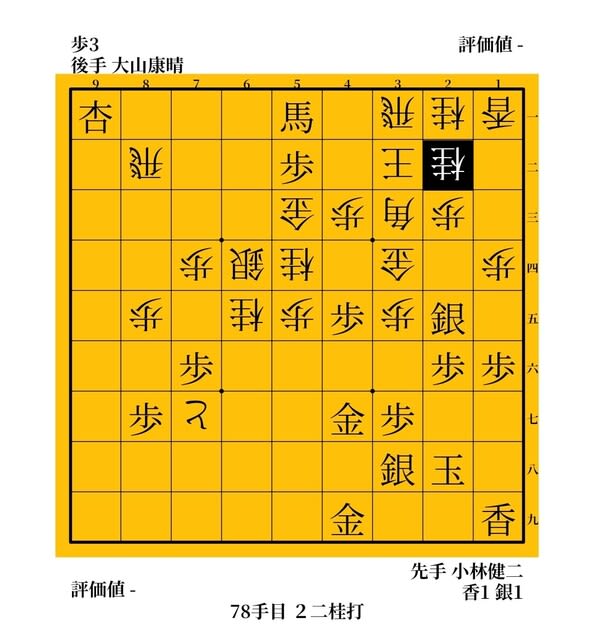

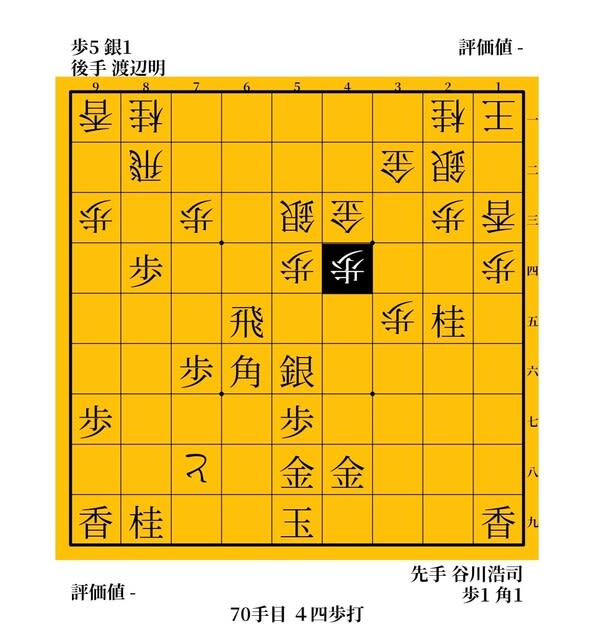

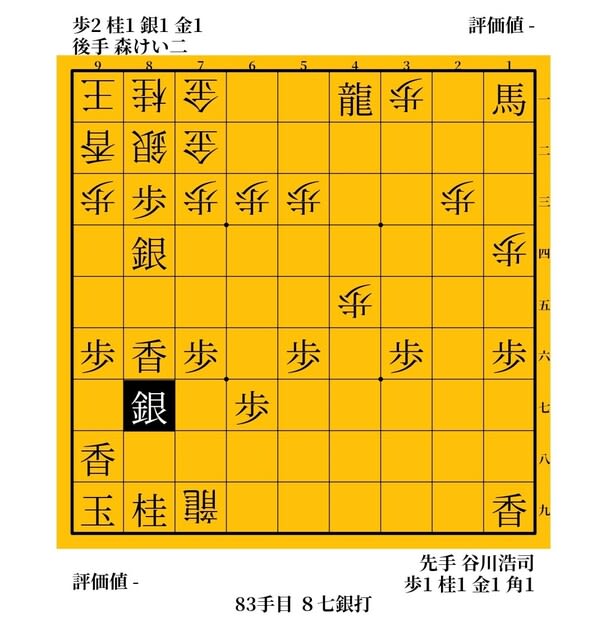

1987年の第46期A級順位戦。

谷川浩司王位と森雞二九段の一戦。

後手番になった森の四間飛車から、相穴熊戦に。

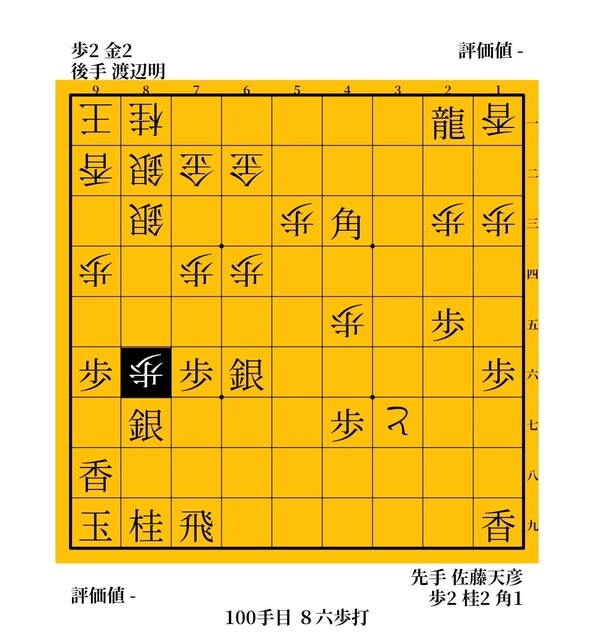

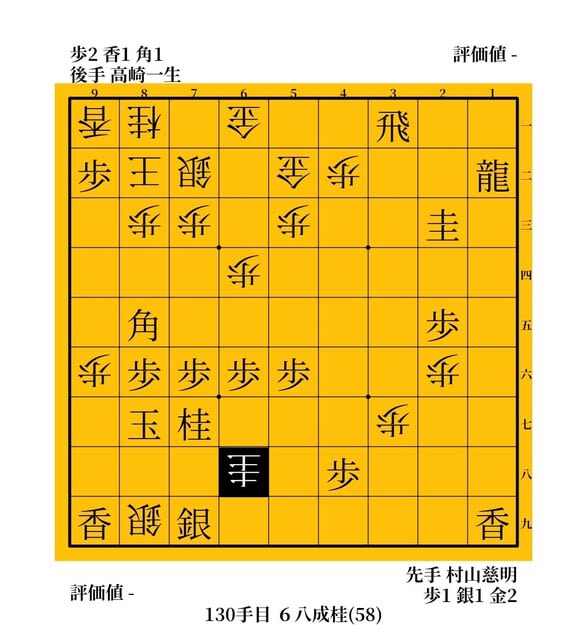

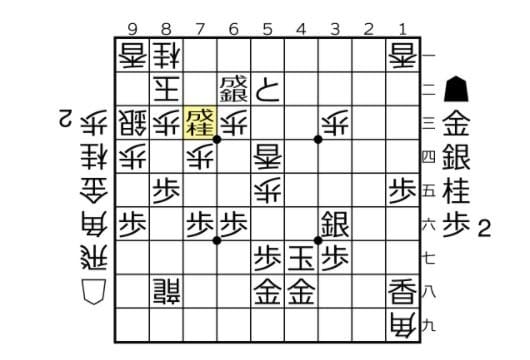

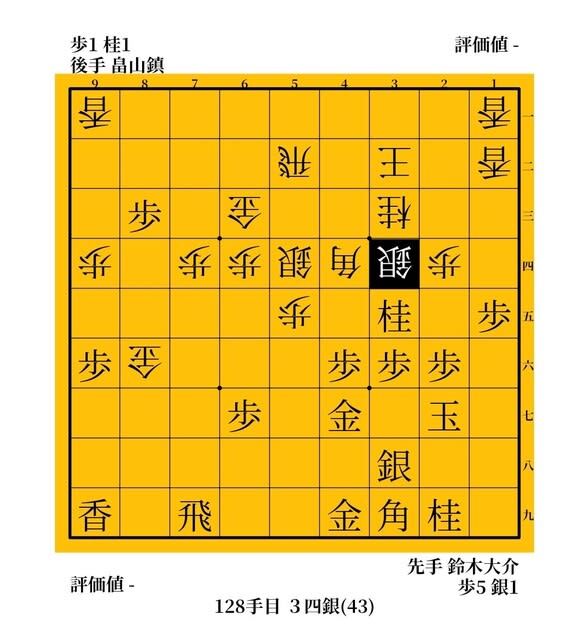

森が仕掛けて、激しい攻め合いになり、むかえたこの局面。

後手が△79同竜とせまったところ。

この局面を一目見て、「どちら持ちたいか」アンケートを取ったら、どういう結果になるだろう。

まあまあの人が「後手」をクリックするではあるまいか。

先手陣は▲11の馬がいるから△88銀みたいな手はないけど、その代わりに、一路上の△87桂と打つ筋があって詰む。

形は竜に当てて▲88銀だが、△78金と打って、▲79銀と取れば△87桂と吊るして詰み。

▲88金も、△87桂、▲同金、△78金、▲88馬、△同金、▲同金に△87歩と叩く。

▲同金に△78銀とか自然に攻めていけば、いずれ受けがなくなる。

とにかく先手は▲87の地点が開いてるのと、そこに敵の歩が立つのが痛すぎる。

さらには後手の持駒も豊富で、玉は絶対詰まない「ゼット」となれば、万策尽きているようにしか見えないのだ。

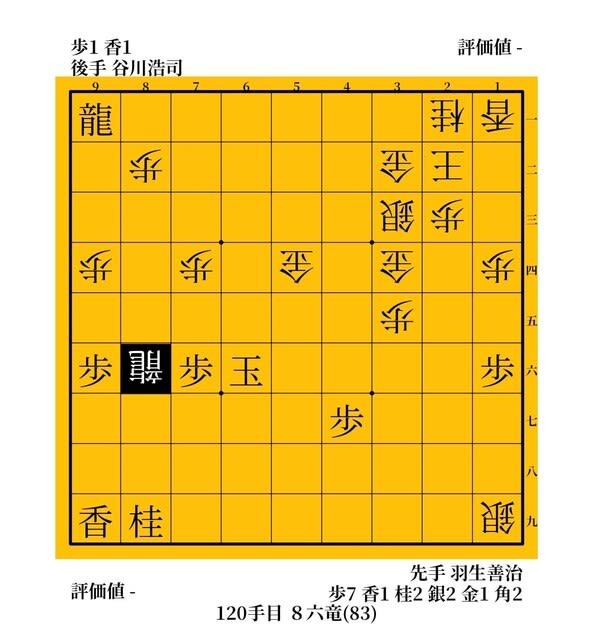

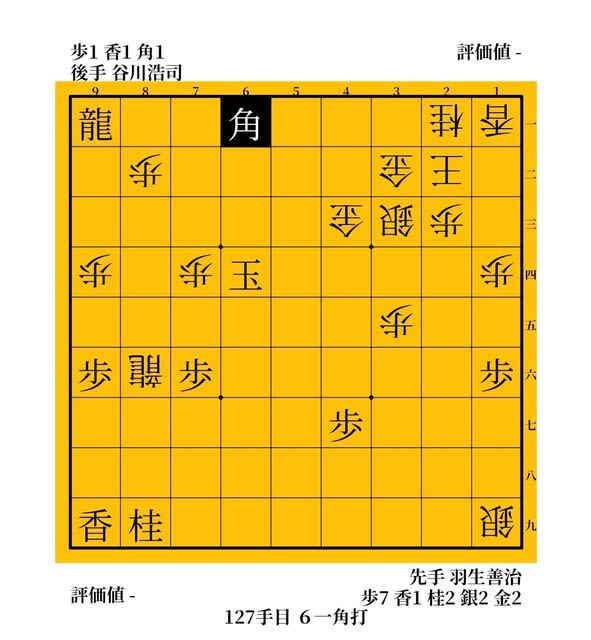

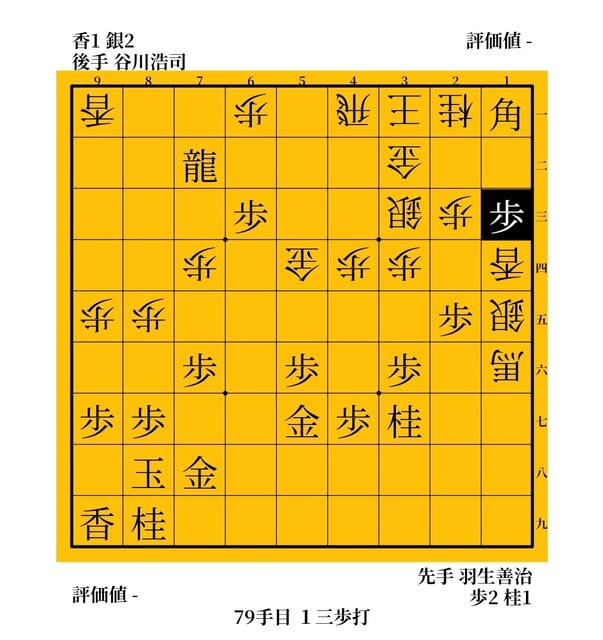

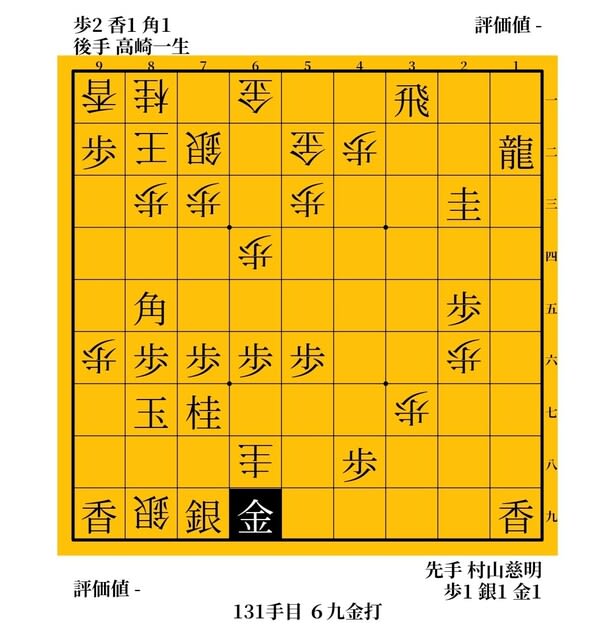

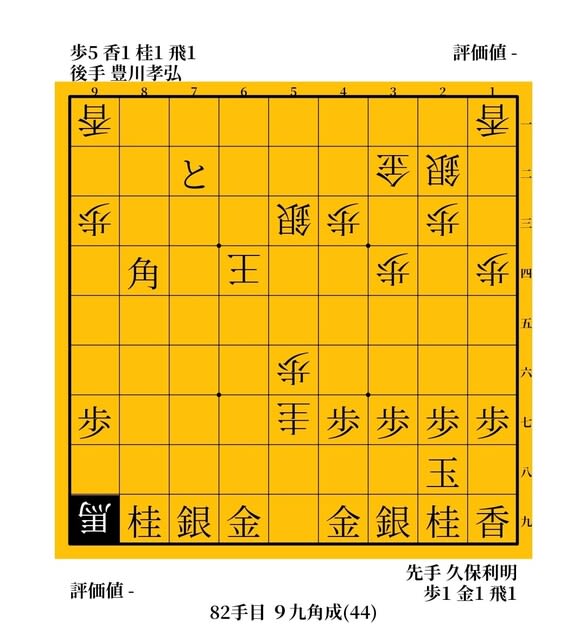

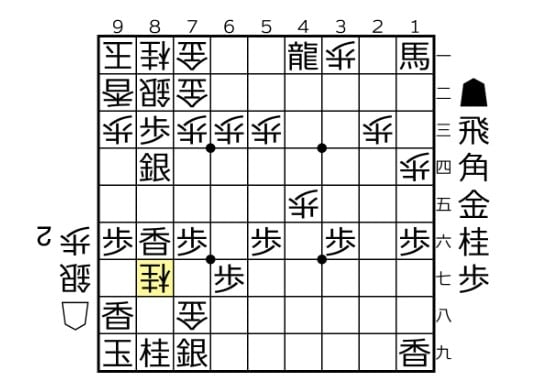

ところがここで、うまいしのぎがあった。

「光速の寄せ」が見せた、盤上この一手の受けとは……。

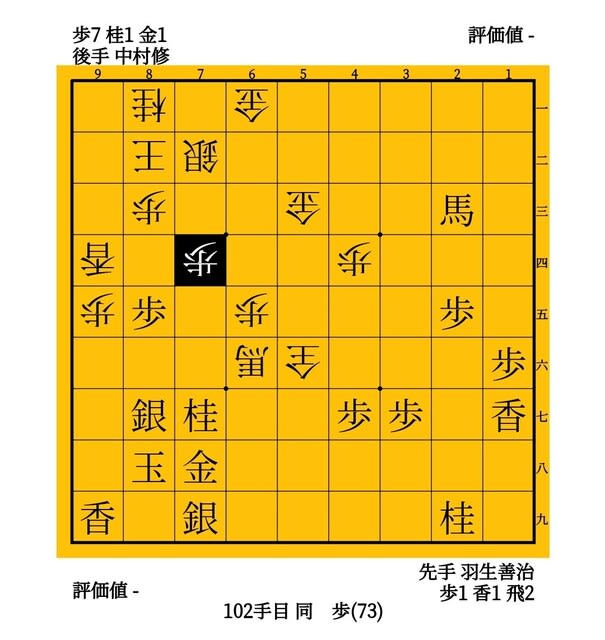

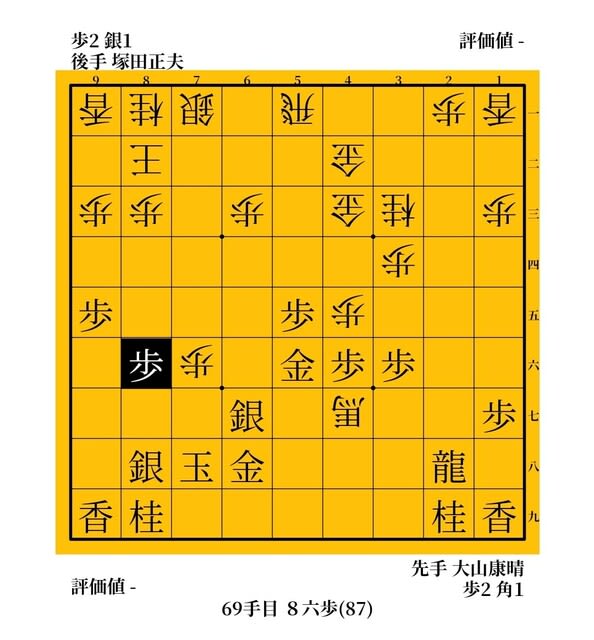

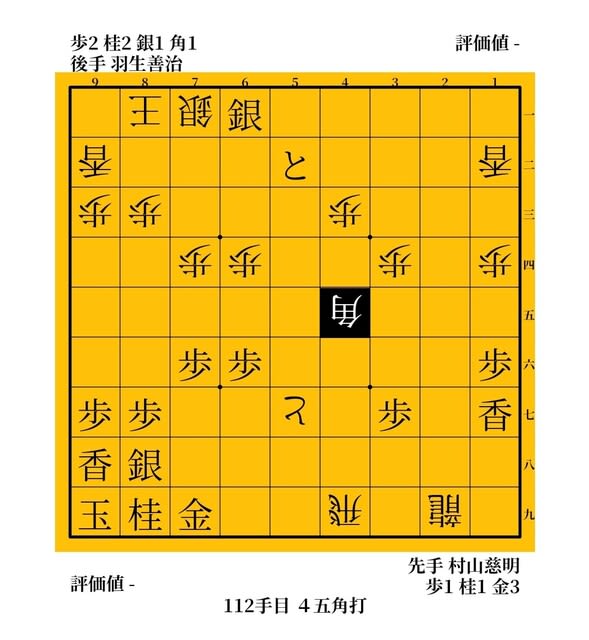

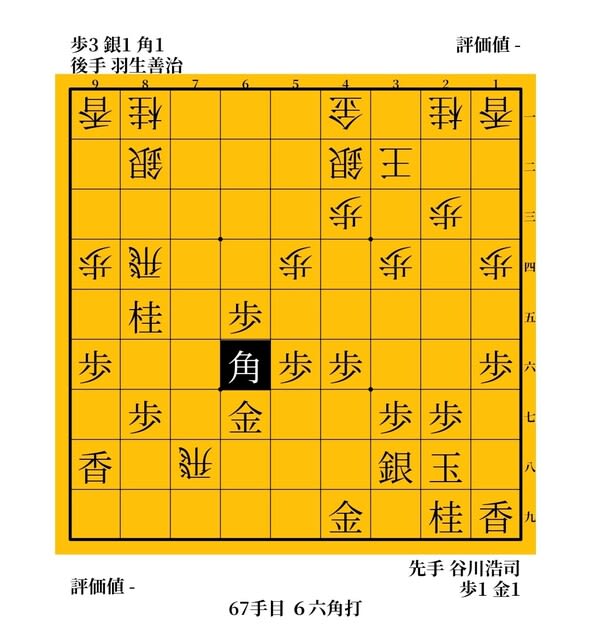

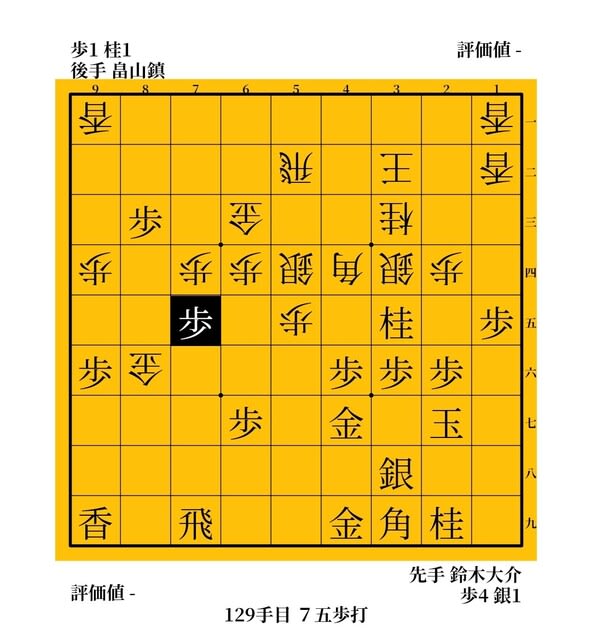

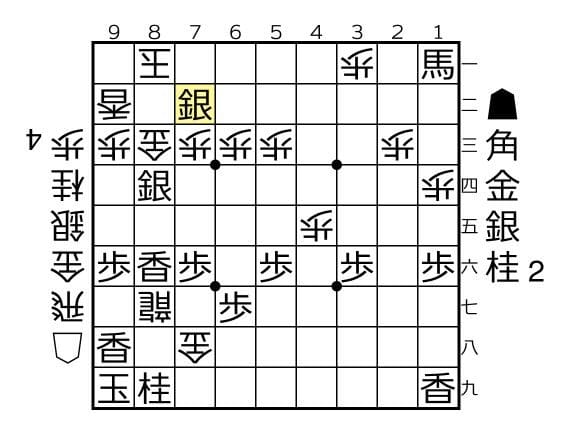

▲87銀と、ここに打つのがうまい手。

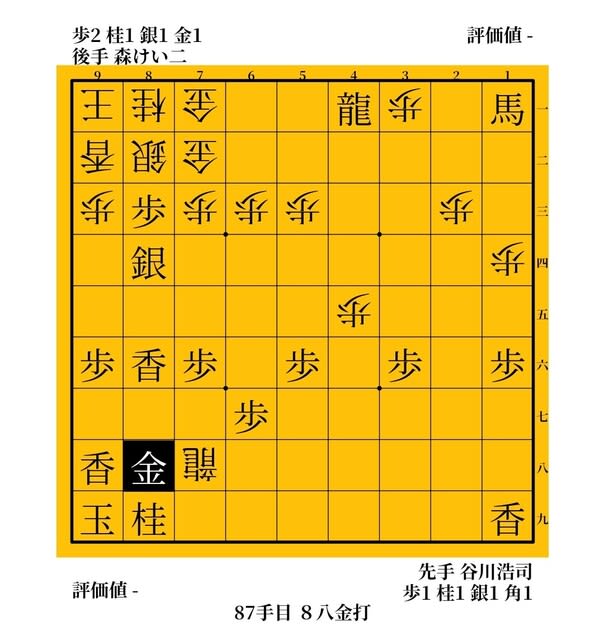

この一見フワッとした銀打で、信じられないことに、後手からこれ以上の手がない。

△87桂を防がれたうえに、▲11の馬が▲88と▲77に利いており、どのように手をつなげても、一手負けは必至なのだ。

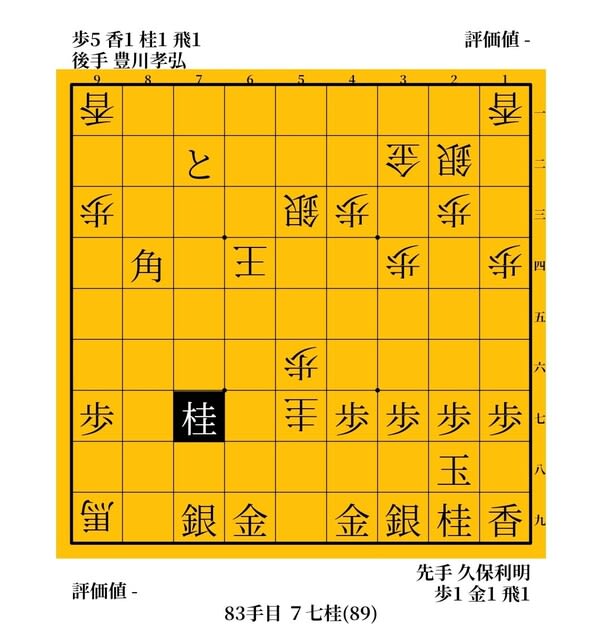

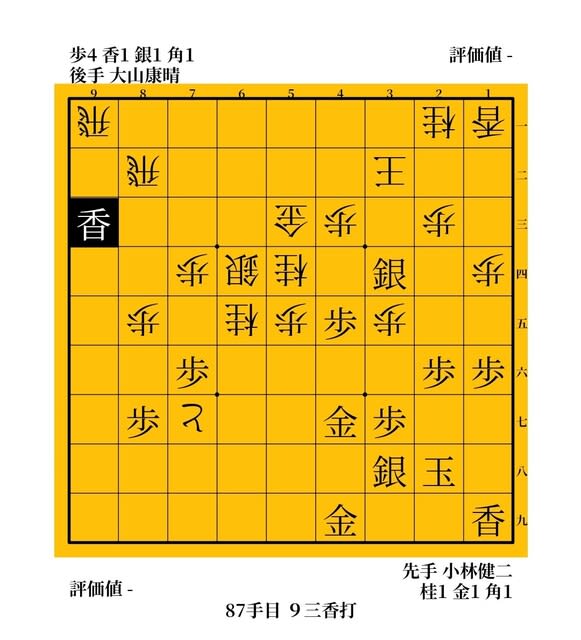

森は△78銀と食いつくが、▲同銀、△同竜に▲88金とハジく。

このとき竜が△79なら前述の△87桂、▲同金、△78金で寄りだが、この形だと竜がいるから△78金と打てない。

ゆえに、△87桂、▲同金には△同竜しかないが、これが一手スキになっておらず(▲11の馬を見よ!)、▲82歩成、△同金上、▲83歩が間に合う仕掛け。

メチャクチャに迫られてる先手玉だが、とにかく馬の超長距離迎撃ミサイルが強力すぎて、どうあがいても詰みがない。

メチャクチャに迫られてる先手玉だが、とにかく馬の超長距離迎撃ミサイルが強力すぎて、どうあがいても詰みがない。

▲11から▲88へのラインが美しすぎて、後手からすれば、本当に心がなえる局面ではないか。

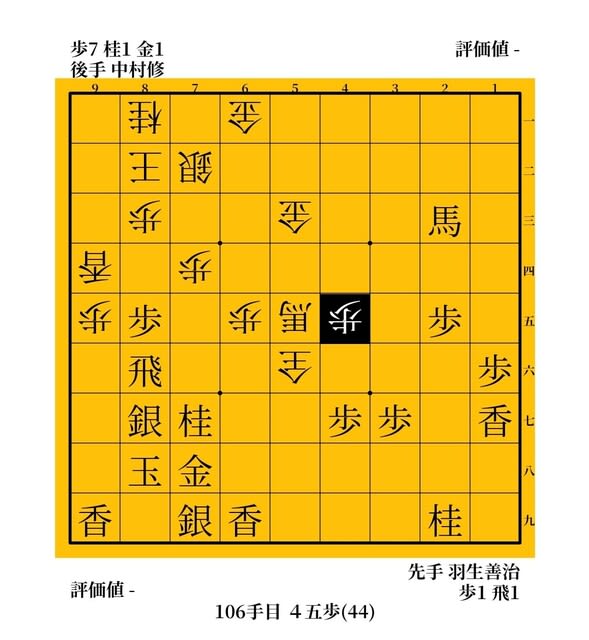

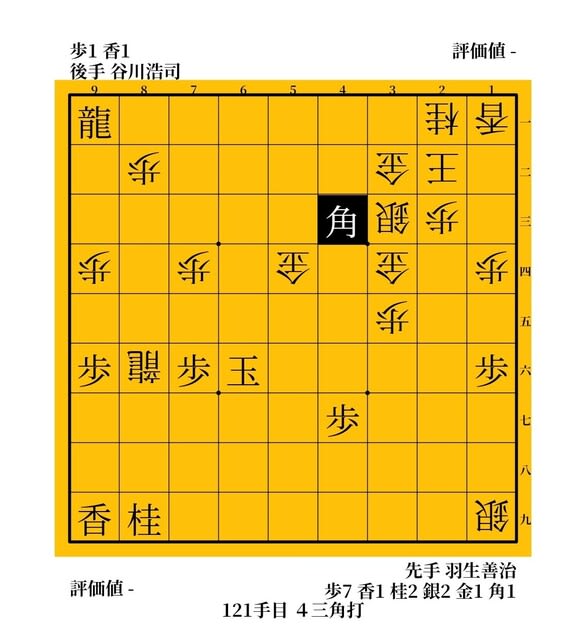

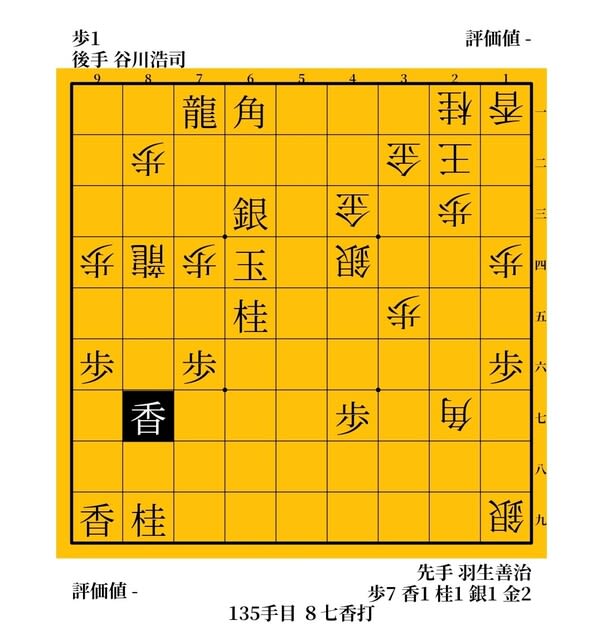

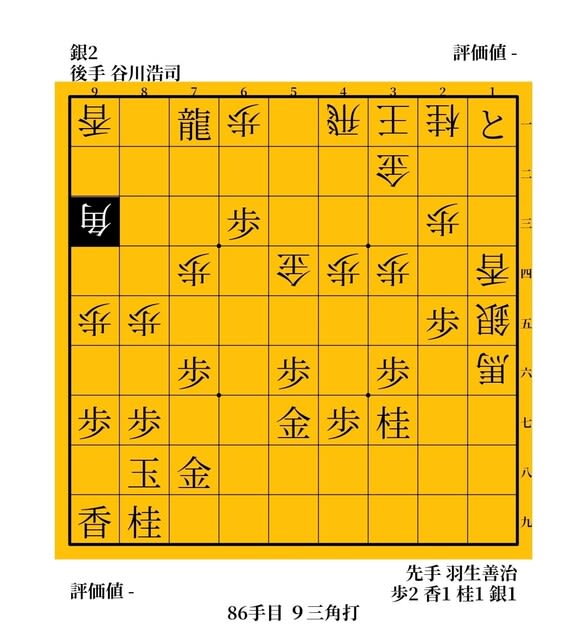

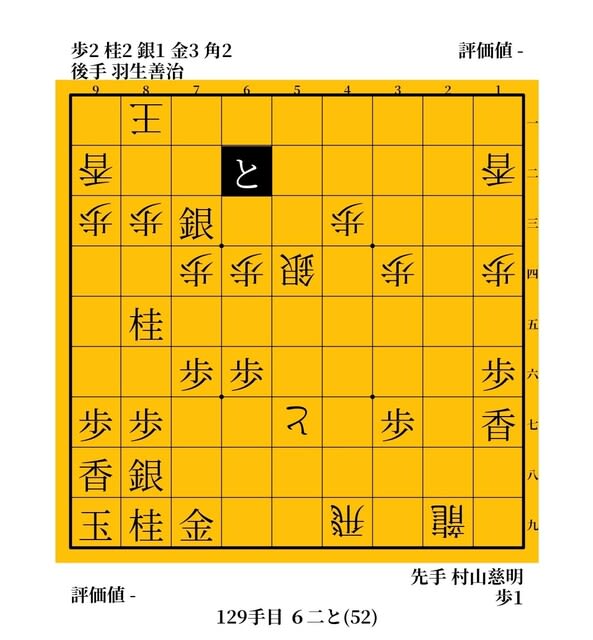

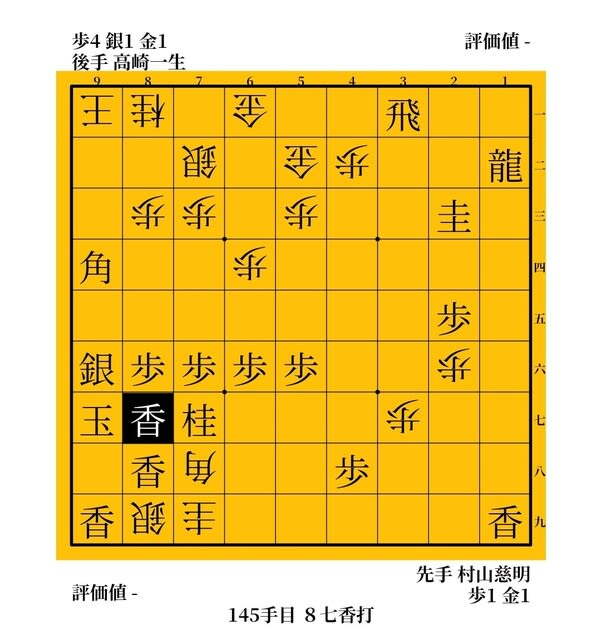

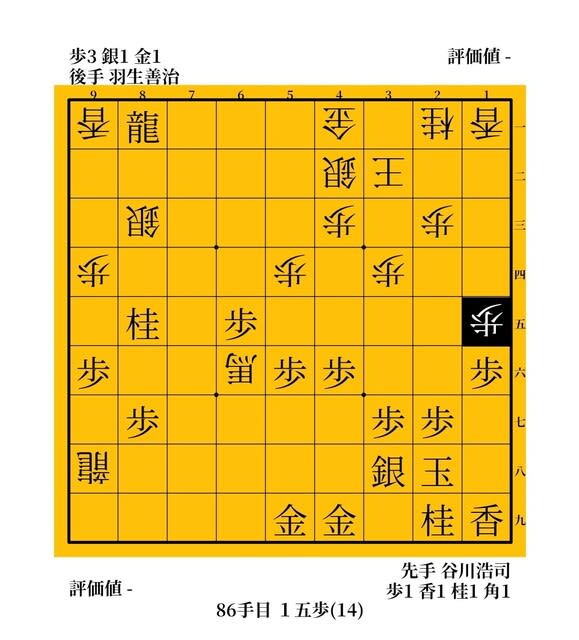

以下、△78金と一手スキをかけても、▲82歩成、△同金、▲83桂、△同金、▲81竜、△同玉、▲72銀から追っていけば詰む。

まさに、計算されつくした一手勝ち。

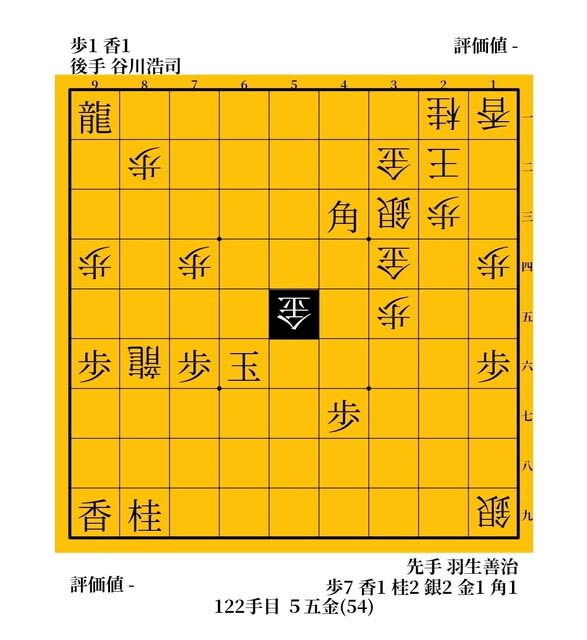

受けの妙手に続いて今度は「光速の寄せ」の合わせ技ときては、さしもの「終盤の魔術師」森雞二もまいった。

動きの取れない後手は△86竜と香を取ってねばるが、▲82歩成、△同金、▲75銀打が手厚い手で先手勝ち。

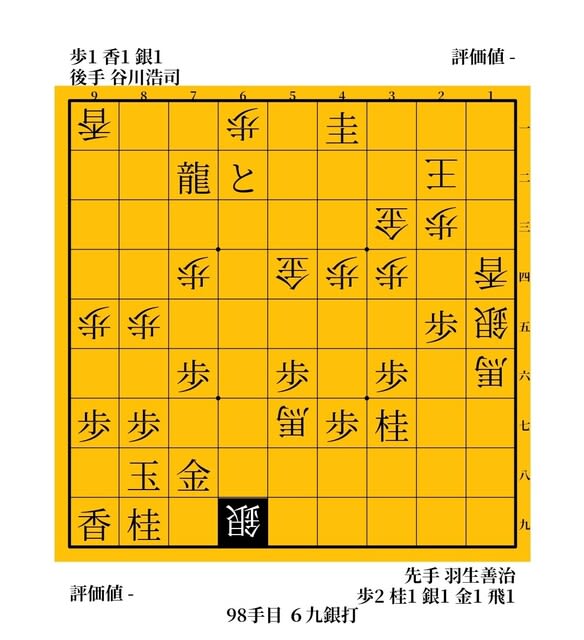

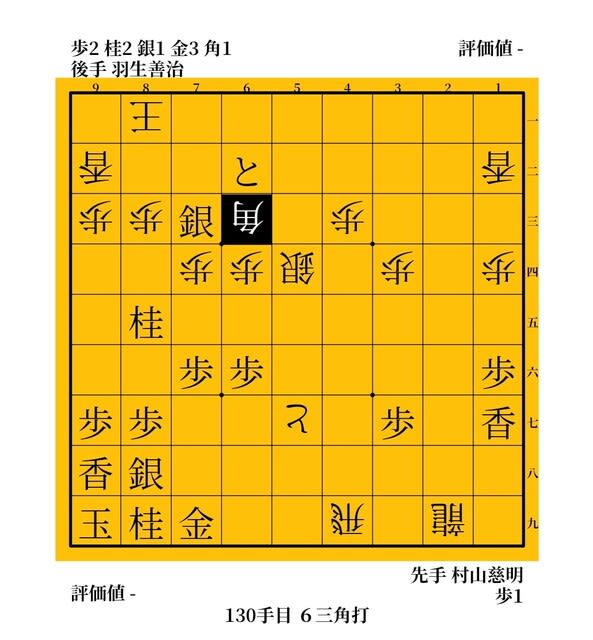

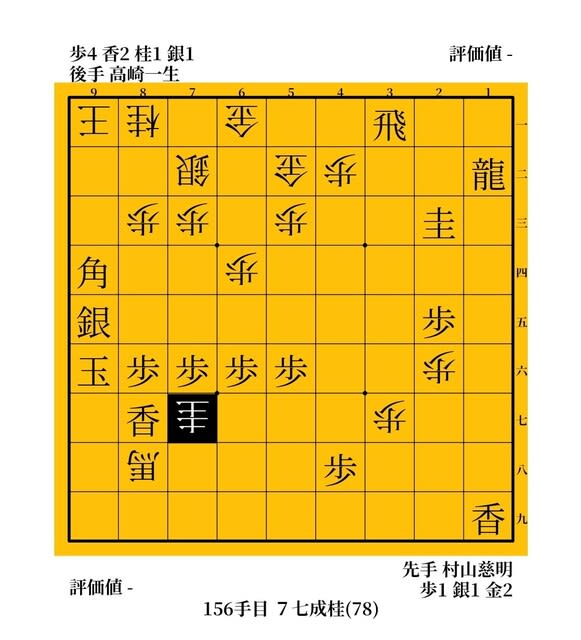

「前進流」と呼ばれる谷川浩司だが、受けだって見事なもの。

まさに「助からないと思っても余裕で助かっている」という、強すぎる終盤力なのだ。

(「大山康晴引退」をかけた伝説に続く→こちら)