佐藤康光が、ねたましい。

それは奥さんが美人なせいであるということは前回(→こちら)語ったが、そんな不倶戴天の敵である佐藤康光王将は、これが棋士としてはすこぶる魅力的なのが困りものである。

それは強さもさることながら、その強烈な個性。

もともと、若手のころの佐藤といえば、

「緻密流」

「1億と3手読む男」

などといった、精密機械のような読みを武器にする正統派で、いかにも現代風の優等生であった。

ところがあるときから、突然に八方破れな将棋を指し始めて、いろんな意味でブレイクすることになる。

その際たるが、「康光流」といわれる、オリジナリティーあふれる指しまわしの数々。

その独創性には、プロもうなるというか、あまりに独自色が強すぎてわけがわからない。素人も玄人も、全置いてけぼり。

通常、プロの世界では新戦法や新手が飛び出すと、即座に情報がめぐり、若手バリバリの棋士たちに解析され、マネされ、あっという間に定跡化されてしまう。

ところがそんなご時世、この佐藤王将の新戦法だけは、だれも模倣しようとはしない。

序盤で飛車が端に隠遁。これだけ見ると、まったく意味不明。

それに関して、若手棋士たちは

「これは力のある人の指し方」

「佐藤先生ほどの腕力がなくては指しこなせない」

そうコメントしているのだが、これは和文和訳するならば、こういうことであろう

「使ったら負けそう」

「これって、ホントに優秀なんすかあ?」

そんな佐藤王将の発想力は、かつて序盤は升田幸三が、中終盤は大山康晴が、当時の棋界の10年、いや20年先を行っていたかのごとく、現代でも「早すぎた」ものなのであろうか、とにかく、だれもマネをしない。

いや、できないというべきか。

あらゆる戦法戦形に精通し、その難解な将棋理論を、わかりやすく教えることができるところから「教授」と呼ばれる勝又清和六段にすら、インタビューの際には、

「以下、超難解な佐藤理論が一時間ほど続くので略」

解説放棄の憂き目にあっている。

教授の頭脳と、理路整然な語り口を持ってしても、理解は不能なのである。

それを、だれにわかってくれというのか。ムチャ言うたらアカン。

その姿はあたかも無人の荒野を行くがごとくであって、私としてはそんな一匹狼な佐藤康光には心底惚れるのであるが、どうも本人的には、自分の理論が理解されないのが納得がいかないらしい。

その証拠に専門誌『将棋世界』に、

「我が将棋理論はおかしいのか?」

という一文を寄稿したことがあった。

すごいタイトルである。

その論文ともいえる大作には、いかに自分の新戦法がウケ狙いの奇襲ではなく、論理的帰結において採用されうるのかということを解いているのだが、わかりやすく和文和訳するなら、

「なんでもっと、みんなはボクの考えた戦法マネしないの!」

という怒りの鉄拳であって、爆笑……もとい、大いに心をゆさぶられたのであった。

要約すれば、「さみしいから、使っておくれよ」ということだ。

今の将棋界では、それくらいに「優秀な若手棋士が参考にする」というのは、一種のステータスなのである。でも、やっぱりスルー。

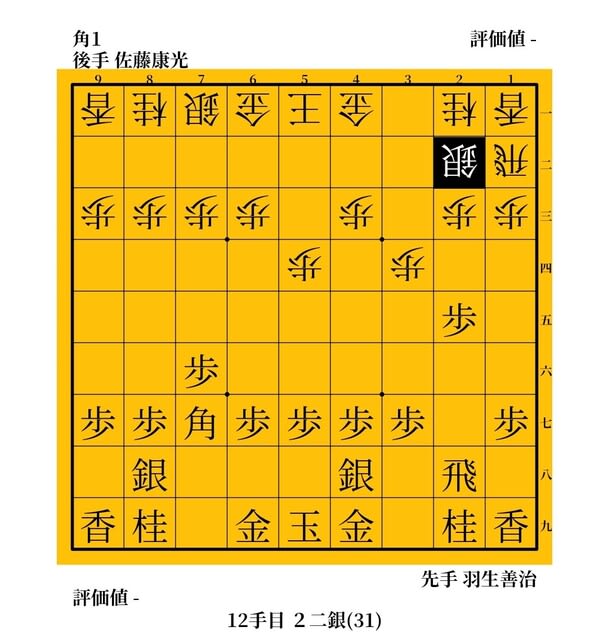

あまつさえ、今回王将獲得の原動力となった、康光新手の

「対ゴキゲン中飛車▲57玉」

これも、渡辺明、森内俊之、郷田真隆、久保利明、はては若手で将来の名人候補広瀬章人、豊島将之にまでも、

「すごい手だ」

「これで勝つ佐藤さんはさすが」

玉自らで飛車を押さえに行く、究極の「顔面受け」。

満場一致で感嘆の念があがったが、やはり和文和訳するならば、

「悪い手ではないけど、自分で指す気にはなれないッス」

全員一致で流されていた。どんだけオリジナルなんだ、佐藤将棋は。

ちなみに、先述の

「1億と3手読む男」

というキャッチフレーズは、なぜ「1億手読む男」ではないのかというと、これがコンピュータ将棋に関係している。

昨今、コンピュータが人間に勝ったことがニュースになっているが、以前ある編集者が佐藤に、

「コンピュータは強いですよ、いずれ人間は勝てなくなりますよ」

そんなことを言われては、プロとしておもしろくない。彼は憮然と

「私は勝ちますよ」

これに対して編集者は

「でも、コンピュータは1秒間に1億手読むそうですよ」

そう返すと、佐藤はムキになって、

「じゃあ、私は1億と3手読みます!」。

くわー、カーッコイイー!

相手がコンピュータでも負けない。敵が1億手読むなら、オレはその3手先まで読む!

どんだけ負けず嫌いなのか。というか、子供か。

これ以来、佐藤は「1億と3手読む男」と呼ばれるようになった。シブすぎるエピソードである。

そんな男佐藤康光は、将棋でも言動でも、我々を魅了してやまないのである。

好きなんだなあ、奥さんが美人という以外は。