感染病棟に入院してくるのはCOVID-19の患者さんは、介護が必要な高齢者が多い。病棟の看護師さんとしては、酸素吸入なし(か低流量酸素吸入)で見られる病状で、身の回りのことができる患者さんが理想的だが、そういう患者さんは入院にならない。

水曜日に保健所の依頼でCOVID-19の81歳男性が入院した。前日に高熱で地元の町立病院を受診して、診断されていた(おそらく抗原定性試験)。翌日朝にも高熱があり、酸素飽和度91%ということだった。糖尿病があり、食欲低下しているという。

中等症相当の酸素吸入を要する患者さんだろう。認知症があると大変だと思ったが、来て見るとそうでもなかった。37℃台の発熱になっていた。

認知症はなく(少なくとも問題になるようなものはない)、食事摂取は良好だった。ただしふだんよりは少ない1600Kcal で十分だという。

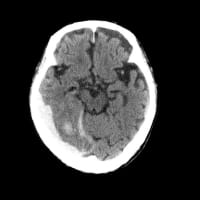

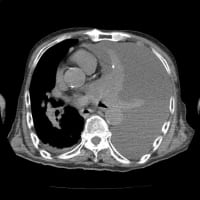

胸部CTで右肺中葉にすりガラス陰影があり、下葉背側に限局性のすりガラス陰影散在がある。酸素飽和度は92~94%だが、COPDがあり、もともと若干低いらしい。

とりあえず、食事介助は不要というだけでかなり助かる患者さんだった。病棟看護師さんの希望に近い患者さんではある。レムデシビル点滴静注を考えていたが、受診した病院からラゲブリオ内服薬が処方されていたので継続とした。

今日は解熱して、咽頭痛や咳も軽快していた。病室(個室)から出てきてしまうので、部屋に鍵をかけていたが、それ以外は珍しく普通に会話もできるのだった。今週末には退院にできそうだ。

保健所から、COVID-19 に罹患して施設療養対象の超高齢者の外来アセスメントが毎日のように依頼されている。先週も100歳の患者さんがいたが、今日も102歳女性の依頼があった。

発熱外来での陽性者(重症化リスクあり)では、(血液検査がないので)腎機能が不明で、普段の治療薬の確認も取れないことも多く、ラゲブリオ処方になりがちです。外来処方でその後の経過がわからず、効果は不明です。

入院や外来アセスメントでは(血液検査を行うので)腎機能がわかり、普段の治療薬も確認できるので、経口薬は処方可能であればパキロビッドを処方しています。高齢者が多く、腎障害用の量になることも半分くらいあります。

レムデシビルを使用するほどでない症例に使用するので、効果は自然軽快か重症化を予防したのか判断が難しいです。

入院、死亡の相対リスクの差から、岡秀昭先生はCOVID-19特講最新版で、日本の手引きのラゲブリオ・パキロビッド並列は好ましくなく、欧米のようにパキロビッド推奨にすべきと述べられていました。