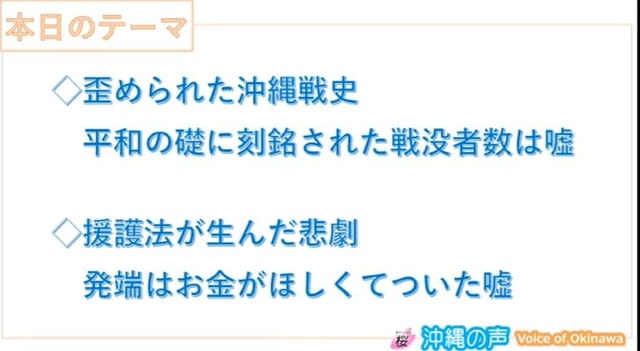

⇒最初にクリックお願いします

⇒最初にクリックお願いします

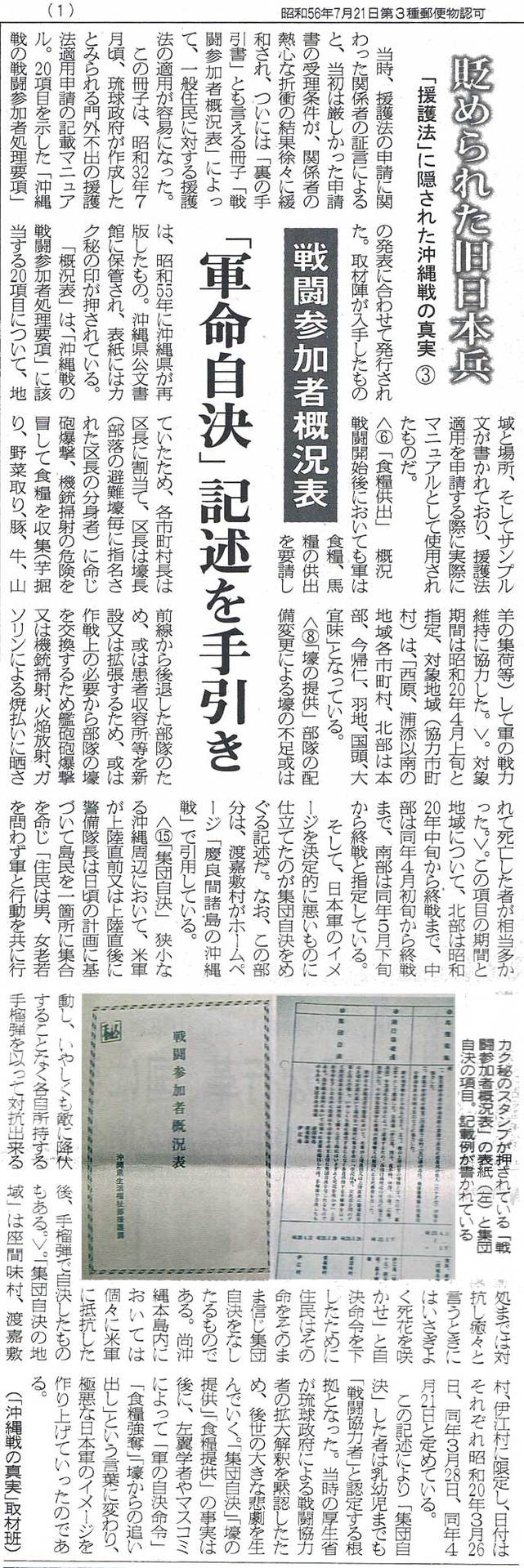

■世界日報 2013年7月14日掲載

【連載】貶められた旧日本兵-「援護法」に隠された沖縄戦の真実 (6)

座間味村援護係が「詫び状」/「隊長命令」申請を謝罪

沖縄戦における座間味村の民間人の犠牲者は358人で、そのうち少なくとも3百人が集団自決したとされている。

座間味村の遺族会長であり,当時の援護係として「座間味戦記」を取りまとめた宮村幸延(戦後、宮里より改姓)という人物がいる。座間味島の守備隊長を務めた梅澤裕氏らが作家の大江健三郎氏と岩波裁判を相手取った「大江・岩波集団自決訴訟」では被告側に立って証言した人物だ。

終戦を福岡で迎えた幸延氏は、故郷の座間味村に帰ると、長男の盛秀を含む男兄弟4人のうち3人が戦死したことを知る。しかも、助役を務め兵事主任を兼任していた盛秀は集団自決を先導した張本人と噂されていた。宮城晴美著「母の遺したもの」(高文研)によると、宮里助役は梅澤隊長に自決用の爆薬を求めた村の有力者の一人。村役場に常備されていた銃と銃弾帯を常に携帯し、16歳以上の若者で組織された民間防衛隊の隊長を務め、軍人より軍人らしい民間人といわれていたという。

座間味村役所の援護係となった幸延氏は、補償申請の書類を遺族に代わって書き、厚生省援護局へ郵送した。ところが、書類が全部送り返されてきた。

業を煮やした幸延氏は、厚生省との直談判のため何度も上京をした。その結果、0歳児を含め6歳未満も、昭和38年以降、準軍属として確定する。こうした努力について、座間味村役所は昭和41年功労者としてとして表彰している。

昭和56年、幸延氏は座間味村の慰霊祭の日、梅澤氏と鉢合わせた。援護金申請書に「隊長命令による自決」と記入し、多額の給付金受給の手続きをした張本人が、梅澤隊長の姿を見て動揺したことは想像に難くない。

その当時、梅澤氏は、マスコミにより「慶良間島で住民に自決命令を出した残虐非道の隊長」との汚名を着せられ、家族崩壊の危機にあったと伝えられている。「せめて家族にだけも汚名を晴らしたい」と考えた梅澤氏は、援護法の真実を記した「詫び状」を幸延氏に要求した。梅沢氏の許可なく「隊長命令による」 と書いた贖罪意識にさいなまされた幸延は、言われた通り自筆押印の「詫び状」を昭和62年3月28日付で書いて梅澤氏に手渡した。

この「詫び状」が後になって「大江・岩波集団自決訴訟」の原告側の証拠資料として提出された。

通常、民事裁判で争われる事例では、契約の「有効」か「無効」かを争う場合が多い。本人が自筆押印した書類があれば、絶対的な証拠となる。

「詫び状」が援護金の受給申請業務に影響を与えることを恐れた幸延氏は、当初「梅澤氏が勝手に書いた偽物」などと強弁したが、筆跡鑑定で本人の自筆と鑑定された。

しかし、大阪地裁は平成20年(2008年)、「梅澤氏に無理やり泥酔させられて書いたため記憶がない」という幸延氏の弁解を受け入れて「詫び状」の有効性を否定した。裁判官がこのような判断を下した理由の一つは、ノーベル賞受賞を最高のブランドとする日本の裁判官の「ノーベル賞作家への配慮」にあると現代史家の秦郁彦氏は指摘している。

詫び状

■宮村が「侘び状」を書いた理由■

元座間味村遺族会会長宮村幸延氏は、座間味島の自分が経営するペンションに訪ねてきた梅澤元戦隊長に「軍命を出した」と濡れ衣を着せたことを謝罪し、自筆捺印の「詫び状」を梅澤氏に書いた。

座間味村役所の援護担当の宮村氏は、『鉄の暴風』に死亡したと記述されていることを良いことに、梅澤氏の署名捺印を偽造して厚生省に「命令書付き申請書」を提出していた。

そして、宮村氏は、死んだはずの梅澤さんが目前に現れ生きていると知って驚天動地の心境に陥った。

何しろ、梅澤氏の署名捺印を偽造していたのだから、「公金横領」、少なくとも公文書偽造の個人責任はまぬかれない。

梅澤氏に対する「侘び状」は、そんな宮村氏の個人的な後ろめたさも加わって書いたのだろう。

ところが、宮村氏はその後突然、「梅沢氏に無理やり泥酔させられて書いた」として前言を翻す。

その態度豹変の裏には沖縄タイムスの強力な圧力があった。

■「侘び状」による沖縄タイムスの衝撃■

それには、その後の梅沢さんの行動から、宮村氏の心の動きは容易に推定できる。

その時点(1987年)で、沖縄タイムは『鉄の暴風』の「梅澤死亡」の誤記を、口止め料を富村順一氏に払った上、人知れず削除している(1980年版から削除)。

ところが、梅澤さんが沖縄タイムスを訪問し、「侮辱的誤記」に関し謝罪を求めたため、事態は思わぬ方向へ進展していく。

梅澤さんは昭和63年(1988年)11月1日、沖縄タイムスで対応した新川明氏に「誤記」の謝罪を求め、宮村幸延氏の「侘び状」を見せる。

「軍命派」の総本山の沖縄タイムスは、梅澤さんの「誤記」に対する謝罪要求に動揺はした。

だがが、謝罪はともかく、軍命を否定した「侘び状」をそのまま是として受け入れるわけにはいかなかった。

沖縄タイムスがこれまでまき散らした「軍命による集団自決」というタイムス史観が根底から覆るからだ。

■詫び状は沖縄タイムス史観の瓦解

沖縄タイムスは次のように考えた。

富村氏の恐喝による口止め料支払いは、万が一露見してもあくまで「誤記」という些細な問題である。

だが梅澤氏の示した「詫び状」を沖縄タイムスが認めて、梅澤氏に謝罪文を書いたとしたら、戦後40年近く主張してきた『鉄の暴風』の歴史観が完全に覆ってしまう。

そうなれば沖縄タイムスの屋台骨を揺るがしかねない重大事件になる。

そこで、タイムスは時間稼ぎのため次回の面談を約束し、座間味村当局に「侘び状」の件と村当局の「軍命の有無」についての公式見解を問いただす。

驚いたのは座間味村当局。

宮村幸延氏の「侘び状」をそのまま認めたら、村ぐるみで「公文書偽造」をして「公金横領」したことを公的に認めたことになる。

そこで苦渋の結果考え出した結果はこうだった。

最初は「侘び状は偽物」と主張したが、本人の筆跡だと分かると急遽「泥酔させられて書いた。記憶がない」という苦し紛れの弁解を考え付く。

沖縄タイムスの問い合わせが同年の11月3日なのに、座間味村の回答が半月も遅れた理由は「侘び状」の言い訳を考えるため、宮村氏と座間味村長宮里正太郎氏が四苦八苦したことが推測できる。

結局、同月18日付けの宮里村長の回答は「村当局が座間味島の集団自決は軍命令としている」と主張、沖縄タイムス史観を踏襲したので、沖縄タイムスの新川明氏を安堵させることになる。

約10年前、富村順一氏に梅澤死亡の記事で恐喝された沖縄タイムスにとって、宮村氏の「侘び状」を座間味村当局が認めてしまったら、『鉄の暴風』の最重要テーマの「軍命説」が一気に崩壊してしまう絶体絶命の危機であった。

そこで、「公金横領」や「公文書偽造」で村の弱みを握る沖縄タイムスが座間味村当局に強い圧力を加えた。

沖縄タイムスは社運をかけて宮村氏自筆の「侘び状」を無効化させるため、座間味村と宮村氏個人に圧力を加え、最終的には運命共同体として共同戦線を張ったのだ。

「泥酔して書かされた侘び状は無効だ」という口実で。

■梅澤さんの心境

「集団自決を命じた男」として濡れ衣を着せられていた梅澤さんは、次の二つの理由で「汚名返上」と心の余裕があり、「梅澤軍命説」の元凶沖縄タイムスに対しても寛大であった。

①梅澤さんは、その頃既に宮城初枝氏の「梅澤さんは命令していない」という証言を得ている。

②宮村氏の「侘び状」まで得た。

梅澤さんの寛大な心境は、座間味村や宮村氏を苦しい立場に追い込むことは避けたい様子が、タイムス訪問時の次の発言から垣間見ることが出来る。(梅澤さんの生前、実際本人に確認済)

「座間味の見解を撤回させられたら、それについてですね、タイムスのほうもまた検討するとおっしゃるが、わたしはそんなことはしません。あの人たちが、今、非常に心配だと思うが、村長さん、宮村幸延さん、立派な人ですよ。それから宮城初枝さん、私を救出してくれたわけですよ、結局ね。ですから、もう私は、この問題に関して一切やめます。もうタイムスとの間に、何のわだかまりも作りたくない。以上です。」(梅澤氏の沖縄タイムスでの発言)

その時、梅澤氏は後年宮城初枝氏の実の娘晴美氏が母の遺言を否定したり、「侘び状」を書いた宮村氏が前言を翻すなどとは夢想もしていない。

したがって、このような余裕の発言をして、村当局や宮村氏を窮地に追い込むくらいなら、沖縄タイムスとの謝罪交渉を打ち切っても良いといったニュアンスの発言をしている。

事実その後交渉は打ち切られている。

■厚生省の担当者に沖縄出身者を配属■

当時の厚生省は、校長など地域のリーダーがほとんど無条件に署名した現認証明書をそのまま受け付けるという極めて大雑把な審査をしていた。

政府側は今から考えると違法性を問われかねない措置をしていたが、何とか沖縄側の申請に対応しやすいように、東京側の厚生省担当者にわざわざ沖縄出身者を配属して、出来るだけ援護法の適用の拡大を計った。

その当時東京側の厚生省担当に配属された沖縄出身者の証言が沖縄タイムスの2005年3月5日付朝刊に掲載されている。

< 沖縄戦の住民犠牲者が、援護法の対象となる「戦闘参加者」として、「該当」するか否か。最終的に決定したのは厚生省だ。その決定に携わっていたのが、沖縄県出身の祝嶺和子さん(77)=静岡県=だ。

一九八九年に厚生省を退職するまで、中国残留孤児問題を含めて、援護畑一筋に働いた。

沖縄戦当時、女子師範本科に在学していた。四五年三月、女師、一高女の学生が、看護隊として出陣する集合に、空襲に遭い、祝嶺さんは間に合わなかった。

大勢の同級生や後輩が「ひめゆり学徒」として、亡くなった。戦後、そのことは「ずっと、頭を離れることはなかった」という。

多くの友人を亡くし、生き残った元特攻隊員の祝嶺正献さん(故人)と結婚。沖縄から密航で日本本土へ渡った後、五四年、厚生省に入省した。

沖縄出身ということで「『沖縄のことをこれからやるからね、援護局につくられた沖縄班に来なさい』と上司に言われ、決まっていた配属先から異動させられた」。

前年から、米軍統治下の沖縄でも、軍人軍属に対して、日本の援護法適用が始まっていた。祝嶺さんの異動は、援護法の適用拡大に向けた動きだったようだ。

「援護では最初に、軍人軍属の、その次に沖縄では学徒たちも戦ったらしいな、ということで、私が引っ張られたのだと思う」

当時、沖縄班の人員は七、八人。祝嶺さん以外に、もう一人県出身で、後に国民年金課長を務めた比嘉新英さん(故人)がいた。

沖縄の市町村が受け付け、琉球政府を経由して、厚生省に送られる援護の申請資料。防衛隊など軍人軍属への申請書類に目を通していた同僚が、祝嶺さんに、尋ねた。

「普通のおじさんやおばさんも、軍のために働いたのか」

沖縄戦では、一般住民が、武器らしい武器もなく、米軍への切り込みを命じられ、日本軍のために弾薬を運び、「集団自決」を強いられた。・・・ (社会部・謝花直美) >

◇

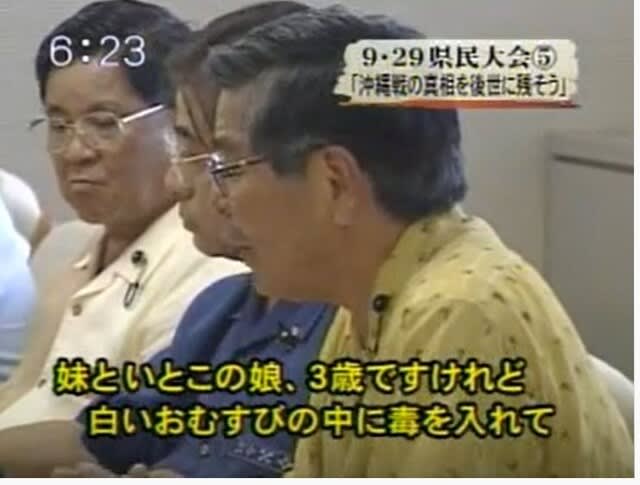

「集団自決」は戦時中の特殊な状況の下で行われた事件であり、金城重明氏の例のように、たとえ他人の「自決」に手をかして、本人が生き残ったとしても現在の価値観や法律でこれを裁くことは出来ない。

同じように、実際には存在しない軍の命令を政府指導で捏造し、「援護金」と言う形の公金を横領したことも現在の価値観や法律で断罪できない。

しかも、これらの「犯罪」を事実上指導・誘導した当時の厚生省、そして現在の厚労省が先輩の行った「過誤」を認めるはずはない。

勿論「捏造命令書付き申請書」の存在を認めるはずはない。

したがって厚生省に代わって当日記が厚生省の「捏造命令書付き申請書」の存在を暴いているのが当シリーズ「貶められた旧日本兵」である。

渡嘉敷港で住民たちと

渡嘉敷港で住民たちと

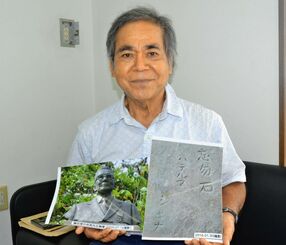

「万年筆を多くの人に見てもらうことが義務」と語る荒井紀雄さん=東京都日野市

「万年筆を多くの人に見てもらうことが義務」と語る荒井紀雄さん=東京都日野市 「県庁壕」で発見された万年筆

「県庁壕」で発見された万年筆