筆者は中学時代を米軍統治下の沖縄で過ごした。

当時、大東亜戦争の敵国アメリカを学校ではどのように教わっていたか。

アメリカを総大将とするGHQは、敗戦と同時に日本に乗り込んできて、自由と民主主義を、日本に指導するのがその目的の大半であった。

つまりGHQは自由と民主主義の本家・正義の連合国の一員であり、一方枢軸国の一員日本は、悪の独裁国の典型という構図だ。

■【戦果】をあげる

そこでもう一つ、学校で教わったアメリカ礼賛の言葉がある。フランクリン・ルーズベルト米大統領のニューディール政策である。

学校で教わったF・ルーズベルトの政策は、1929年以降世界を襲った世界大恐慌を、フランクリン・ルーズベルトがニューディール政策でアメリカを救ったというものだ。

ニューディール とは、「新規まき直し」の意味で、救済(Relief)、回復(Recovery)、改革(Reform)の3Rを政策の理念として、アメリカ合衆国の経済を再建し、ドイツ・日本などのファシズム国家の台頭という危機への対応や社会主義国ソ連との関係の修復などの外交課題にあたろうとするものであった。

1939年の第二次世界大戦勃発後は、戦時体制へと転換していく。

ニューディール政策は多岐にわたるが、関連する国内主要法令は次の6項目に要約される。とは、「新規まき直し」の意味で、救済(Relief)、回復(Recovery)、改革(Reform)の3Rを政策の理念として、アメリカ合衆国の経済を再建し、ドイツ・日本などのファシズム国家の台頭という危機への対応や社会主義国ソ連との関係の修復などの外交課題にあたろうとするものであった。

■ニューディール政策の要点

銀行および通貨の統制:閉鎖された銀行の再開と通貨の管理。すべての銀行はきびしく連邦政府の監督を受け、健全な再建ができるところには貸し付けが行われ、救済不能な銀行は整理された(グラス=スティーガル法)。

また1933年4月19日には金本位制は停止され、金銀貨や硬貨は回収され政府に委託。合衆国政府当局の発行し管理する紙幣に切り替え、従来の紙幣と金銀貨を交換する権利は廃止された。

これで巨額の金銀をもつ銀行が持っていた合衆国の通貨発行への支配力はなくなった。

財政救済策:

財政難となった財産所有者および法人に対する連邦政府の貸付け。

農民の救済:小麦、とうもろこし、綿花、食肉などの膨大な余剰を従来のように外国に売りさばくと言うのではなく、また国内市場の拡大をはかるのではなく、生産を削減し、それによって生じた減収は補助金で償う、という農業調整法(AAA)の制定。個人の自由な経営に任され、国家はそれを統制してはいけないという従来の慣例を打破し、政府が農民の生産をコントロールしようとしたことが画期的である。

私企業の規制と奨励:

膨大な在庫と失業者に苦しむ産業界に対し、全国産業復興法(NIRA)を制定。建設活動に活気を与え労働者に購買力をつくりだす目的で、テネシー川流域開発公社(TVA)など公共土木事業に対して数十億ドルの支出を認め、また就業と生産と国内販路を増加促進するため商工企業を組織化し、需要に対する供給の調整、価格の協定を認めた。一方で、株式市場における投機の行き過ぎや大会社への融資の行き過ぎを抑える目的から証券取引委員会を設置した。

労働者の保護:全国産業復興法は雇主と被雇用者の団体協約権を規定したが1935年最高裁が同法の大部分を憲法違反と宣告、そこで議会は全国労働関係法=ワグナー法を可決し、団体協約の尊重を規定、その施行のために全国労働関係委員会が設立された。

社会保障の充実:要扶養や失業や貧困や老齢という特定国民層への社会保障を充実させようとして、数十億ドルの予算を立て、就業促進対策本部の設立し、1935年には社会保障法を制定した。<ビーアド『新版アメリカ合衆国史 』 P.444-447 などによる>

※ニューディール政策の経済学上の理論的裏付けとなったとされるのがイギリスの経済学者ケインズの理論であった。しかし、1933年段階ではF=ルーズヴェルトは直接ケインズと話し合っているわけではなく、またケインズの主著であり、その理論を体系的に述べた『雇用・利子および貨幣の一般的理論』が発表されたのは1936年である。

★

■親川元帥とマッカーサー元帥

私が中学時代の頃、同じクラスに親川ゲンショウ(漢字の名前は忘れた)という友人がいた。

親川君は、あだ名は「元帥」と呼ばれていたが、どちらかというと目立たない少年で、あだ名をつけられても特に嫌な顔をする様子はなかった。

あだ名の理由は彼の名がゲンショウと発音するので、当時戦勝国の英雄として著名なマッカーサー元帥の語呂合わせでゲンスイ呼ばれていた。

親川君は口数も控えめで、少なくとも彼の言動が英雄とは縁遠いものであった。

■沖縄戦後史を歪めて集団自決の歪曲報道は『鉄の暴風』に始まる。 『鉄の暴風』が米軍のプロパガンダ本として米軍の厳しい検閲の結果だということを示す比較的最近の沖縄タイムスの記事がある。

<翌日、座安さんと一緒に『鉄の暴風』の出版許可をもらいにライカムへ行ったことを覚えている。>

現在のスーパーイオンライカム店は、米軍民政府のあったライカムの跡地に設立されている。上記記事の意味するところは、『鉄の暴風』の発刊にも米国の許可が必要であったことを示している。

◇

これに加えて沖縄タイムスが自社の出版物で、しかも『鉄の暴風』のもう一人の執筆者・牧港篤三氏の談話として米軍の圧力について語っている。

こんな記述は珍しい。

沖縄タイムス発行の『沖縄の証言』(上巻)(沖縄タイムス編 1971年)が、『鉄の暴風』発刊の裏話を7頁にわたって掲載し、「米軍の“重圧”の中で」「三カ月かけて全琉から資料を集める」「書けなかった、ある一面」などの小見出しの下に、米軍の監視のもとに書かざるを得なかった執筆の内幕を書いている。

1971年といえば沖縄が返還される一年前。

まさかその30数年後に『鉄の暴風』が原因となる裁判沙汰が起きようなどとは夢想もせずに、二人の執筆者は気軽に本音を吐いていたのだろう。

関連部分を一部抜粋する。

<原稿は、翁長俊郎(元琉大教授)に翻訳を依頼し、英文の原稿を米軍司令部へ提出した。 当時の軍政長官シーツ少将が、感嘆久しくした、といううわさも伝わった。 にもかかわらず、しばらく反応はなかった。 あとでわかったのだが、米軍司令部で関係者が目をとおしたのち、「オレにもよませろ」と、ほかにも希望者が続出して許可が遅れたのだという。 米側にも公表だったわけである。>『沖縄の証言』(上巻)(303頁)

脱稿後翻訳して米軍に出版の許可を仰いでいることはこの記述で明らかである。

<「鉄の暴風」(初版)の序文には、米軍のヒューマニズムが賞賛されている。 「この動乱を通し、われわれが、おそらく終生忘れ得ないのは、米軍の高いヒューマニズムであった。 国境と民族を超えた彼らの人類愛によって、生き残りの沖縄人は生命を保護され、あらゆる支援を与えられて、更生第一歩を踏み出すことができた。 このことを特筆しておきたい」。 たしかに、戦場の各所で、多くの住民が米軍に救出され、米軍に暖かいイメージを抱いたとしても不思議ではない。 沖縄住民は日本に見離され、米国の被保護者に転落していたのだから。

しかし、「鉄の暴風」が米軍のヒューマニズムを強調したのは、そこに出版の許可条件を満たすための配慮もなされていた、という時代的な制約を見落としてはならないだろう。>(304頁)

太字強調部分は多くの研究者が言及していたが、沖縄タイムス自らがこれを認めた記事は珍しい。

<1949年5月、具志川村栄野比で戦後のラジオ放送の第一声を放った琉球放送(AKAR)は、翌年10月1日の午後7時45分から、毎晩きまった時期に「鉄の暴風」-全文433ページを朗読放送した。 朗読担当者は川平朝清アナウンサー。 クラシックの音楽をバックに流して効果を出したという。>(305頁)

■「鉄の暴風」は沖縄版「真相はこうだ」

「鉄の暴風」のラジオ放送は、1945年(昭20)12月9日からNHKで放送された、ラジオ番組「真相はこうだ」を明らかにい意識していた。

「真相はこうだ」は、NHKの独自番組のように放送されたが、実際は脚本・演出までGHQの民間情報教育局が担当した。

内容は満州事変以来の軍国主義の実態を暴露するドキュメンタリーで、アメリカの都合で故意に歪曲された部分も少なくなかった。

ちなみに沖縄版「真相はこうだ」ともいえる「鉄の暴風」のラジオ朗読をした川平朝清アナウンサーは、ディスク・ジョッキーのジョン・カビラ、元日本マクドナルドマーケティング本部長の川平謙慈、そして俳優の川平慈英という3人の父親である。

<苦しかった執筆条件

牧港篤三談(執筆者の一人ー引用者注)

戦記執筆前に日本の戦記出版類をたいてい読み、太田君もトルストイの「戦争と平和」を精読したと言うことでした>(307頁)

「鉄の暴雨風」の問題の箇所「集団自決」を執筆した太田良博氏は、沖縄タイムス入社直前まで米民政府に勤務する文学愛好家であった。

戦前からのベテラン記者であった牧港篤三氏が執筆の前に準備として目を通したのが日本の戦記物だったのに対し、文学青年の太田氏が精読したのは戦記の類ではなく、トルストイの「戦争と平和」であったという事実は「鉄の暴風」の性格を知る上で興味深いものがある。

<米軍占領下の重ぐるしい時代でしたから、米軍関係のことをリアルに書けば、アメリカさんは歓迎すまい、といった、いま考えると、つまらぬ思惑があったのも事実です。 タイムリーな企画ではあったが、書く条件は苦しかった。>(307頁)

大江岩波集団自決訴訟で、「戦後民主主義」の呪縛に取り込まれた深見裁判長が、必死になって大江健三郎と岩波書店を守るための根拠となる『鉄の暴風』に誤った評価を与えても、執筆者の太田良博氏や、牧港篤三氏がその遺稿や談話で「『鉄の暴風』はウワサで書いた」とか「米軍重圧の思惑のもとに書いた」と吐露している以上、『鉄の暴風』に資料的価値を求める深見裁判長の判断は、逆説的意味で正しいという皮肉な結果になる。

つまり、書かれた昭和24年当時の沖縄が、戦記を書くにはウワサで書くのもやむえなかった時代であり、米軍のいやがることは書けなかった時代であった。このような歴史の真実を知るために、『鉄の暴風』の資料的価値は充分にあるということになる。

大江・岩波訴訟で判決のあった3月28日以降も、大江健三郎著『沖縄ノート』増刷されていることについて、原告代理人の徳永信一弁護士「大阪地裁判決を無視した行為であり、大阪高裁で行為の違法性が証明されるだろう」と語った。

■1月18日

マッカーサーの置土産

そして古川 成美著『沖縄の最後』こそが『鉄の暴風』のネタ本であった。

本職の牧港記者は執筆前に「戦記もの」に目を通していたが、記者としては素人の太田が執筆前に目を通していたのはトルストイの「戦争と平和」などの文学作品や、吉川成美著『沖縄の最後』を読んでおり、特に『沖縄の最後』については「文章が美しく、映画のシーンを見るような鮮やかな印象を与えられた場面がいくつかあった」などと文学青年の心情を告白していた。

つまり戦前からのベテラン記者牧港篤三をさしおいて、それまで米軍民政府の職員だった文学青年・太田良博に執筆を委ねた真意を、後に『集団自決の真実』を著した本職の作家曽野綾子は、「戦記というより文学作品」などと褒め殺しで、すでに見破っていた。さらに曽野は太田の対談で『鉄の暴風』の表現を「戦記というより講談の類とこき下ろした。

英雄的であったのではない。元帥と呼ばれたら何のためらいもなく返事をしていたほどだ。

その当時のアメリカの大統領はアイゼンハワーだったが、戦後わずか十数年しかた経っていない米軍統治下の沖縄ではあったが、かつての敵国アメリカの大統領アイゼンハワーの名は知らなくても、マッカーサー元帥の名を知らぬ者は居なかった。それ程マッカーサーの勇名は沖縄の少年たちの心をとらえていた。

マッカーサーが沖縄の少年にカッコよく映っていたのは、彼がGHQの最高司令官として軍用機バターン号で厚木飛行場に降り立った時の映像が、沖縄の少年の脳裏に英雄のように刷り込まれていたのだろう。

■マッカーサーと覇を競った従軍記者

想い出ついでに、当時の沖縄の中学生が英雄として尊敬した人物を挙げてみよう。沖縄戦で米海兵隊に従軍したアーニーパイル記者のことだ。

アーニーパイルは、沖縄に上陸して後、進軍の途中で見た沖縄の村の様子についてはこう書いている。

「実際に見た沖縄は、アメリカの大抵の土地とさして変わりなかった。海兵隊にとってはここ三年見てきたどこよりもアメリカに似ていた。気候も熱帯というよりも温帯的で、植物もそうだった。海岸にはたぶんパンダナスの茂みと思われる熱帯植物もあるにはあるが、枝を水平に張っている樅の類が豊富に生えている。私のいた隊が最初の2日間に通過した村はきれいに耕されていた。海岸から小さな段々畠がなだらかに延びているところなどインディアナ州の、ものみなが乾燥しはじめて褐色を帯びる晩夏のころをまざまざと思わせた。」

4月16日、アーニーパイルは沖縄での最後の取材をするために、米海兵隊第77師団とともに伊江島に上陸した。

2日後の18日、アーニーパイルは連隊の指揮官とジープに乗って前線に向かった。

村はずれにさしかかったとき、道路脇の丘に隠れていた日本兵から機関銃の狙撃を受けた。ふたりはジープから転がり出て、傍らの溝にうつぶせになった。

やがて、辺りが静かになったので、様子を見ようとパイルが頭をあげたとき、再び銃弾を受けた。銃弾は鉄かぶとの縁の下から、アーニーパイルの左こめかみを撃ちぬいた。

従軍記者アーニーパイルは、こうして戦場で命を失った。44歳だった。

「同僚ならびに兵隊からも将軍からもひとしく愛された従軍記者アーニーパイルは、今朝日本軍の機関銃弾に左こめかみを貫かれ、ついに戦死した。アフリカから沖縄にいたるまでのあらゆる戦線から報道を書き送った有名な寄稿家の死は午前10時15分、司令部から約一哩前方であった。(琉球諸島、伊江島司令部にて)」(「ウルマ新報」4月18日発のAP電)

アーニーパイルが犠牲になった3日後、伊江島は完全に米軍の手に落ちた。

その後、彼が戦死した場所に墓標が建てられ、沖縄戦終了後の7月1日、米軍によって除幕式が行われた。

碑には、こう記されている。

「第77歩兵師団はこの地で、戦友アーニーパイルを1945年4月18日に失う」

今では沖縄県人でさえアーニーパイルの名を記憶している人は少ない。

ただ、内外の観光客で賑う現在の国際通りの真ん中に位置するテンブス館に辛うじてその名を留めている。

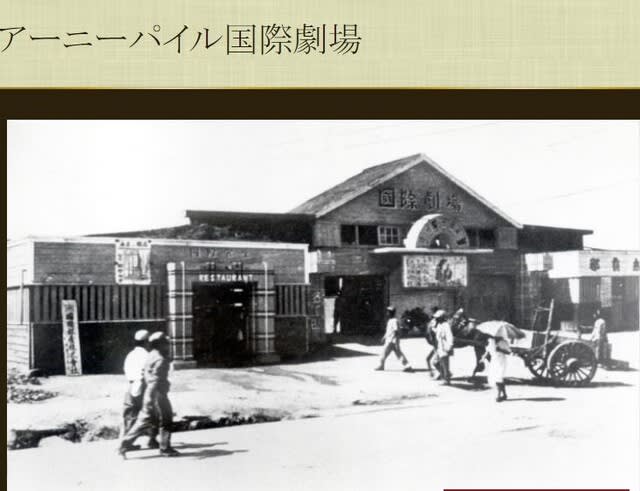

現在の那覇市テンブス館界隈に、「アーニーパイル国際劇場」という映画館あった。 そこから、国際通りの名前がついた。

当時は何もなかった国際通り周辺に、戦後の人々に娯楽を楽しんでほしいとの事から米軍政府と琉球政府の協力で民間会社がこの劇場を建設し、アメリカの従軍記者で第二次世界大戦中に沖縄地上戦で亡くなったアーニーパイルの名前を付け、「アーニーパイル国際劇場がある通り」から「国際通り」と呼ばれるようになった。

国際通り(向かって右方向が現在の県庁方面)アーニーパイル国際劇場

日本は戦争中は鬼畜米英と言ってた敵国の総大将マッカーサーが復讐の年に燃えて日本占領を開始したが、マッカーサーの巧妙な占領政策では世界に類を見ないほど成功を収めた。

日本国民はマッカ―サーを、戦前の軍国主義日本から日本を解放しに来た自由と民主主義の伝道師として敬意の眼差しで仰ぎ見た。

そして、マッカーサーがトルーマン米大統領により解任され日本を去る時は日本国民がその占領政策に謝意を示した。

「マッカーサー様、ありがとう」と約40万通の 感謝の手紙を送り、マッカーサーに日本の首相に成って欲しいと懇願する国民もいたくらいだ。

さて沖縄の中学校で親川君が親川元帥と呼ばれていたころ、学校の授業では日米戦争の事をどのように教えていたか。

米軍は『鉄の暴風』を出版する前に、米軍の出版許可を必要とし、手始めにラジオ放送による川平アナウンサーの朗読で、一般県民の洗脳に取り掛かった。

マッカーサー率いるGHQの占領政策は、公職追放に絡む日本の「非軍事化」であった。だが切り札はもう一つあった。

それは民間情報教育局(CIE)が担った「ウオー・ギルト・インフォメーション・プログラム(WGIP)」だった。

これは徹底的な言論統制とプロパガンダ(政治宣伝)で日本人に贖罪意識を植え付けるという非民主的な策謀だった。

言論統制の象徴である「新聞報道取締方針」は戦艦ミズーリでの降伏調印式から8日後の昭和20年9月10日に発せられた。GHQへの批判はもとより、占領軍の犯罪・性行為、闇市、飢餓-など30項目が削除・発禁対象として列挙された。

GHQは手始めに9月14日に同盟通信社(共同、時事両通信社の前身)を翌15日正午まで配信停止とし、事前検閲を始めた。9月18日には朝日新聞を2日間の発禁処分にした。原爆投下を批判する鳩山一郎(後の首相)の談話を掲載したためだった。これ以降、各紙はGHQの礼賛記事を競って掲載するようになった。

20年12月8日、日米開戦の日に合わせて新聞連載「太平洋戦争史」(計10回)が全国の日刊紙で始まった。中国やフィリピンで行った日本軍の残虐行為を断罪する内容で、GHQは連載終了後、文部省に対して太平洋戦争史を教科書として買い取るよう命じた。

■「真相はこうだ」の沖縄版が「鉄の暴風」だった。

12月9日にはNHKラジオ番組で「真相はこうだ」の放送を始めた。反軍国主義の文筆家が少年の問いかけに答える形式で戦争中の政治・外交を解説するこのシリーズは2年間も続いた。

CIE(戦後設立、CIAの前身)の手口は巧妙だった。「誰が日本を戦争に引きずり込んだのか」という問いには「人物を突き止めるのは不可能。責任者は日本人自身だ」と答えて「一億総懺悔」を促した。自らの言論統制は巧みに隠しながら、戦時中の検閲や言論弾圧を糾弾し、開戦時の首相、東條英機に怒りの矛先が向くよう仕向けた。

放送当初は懐疑的・批判的な日本人も多かったが、情報に飢えた時代だけに聴取率は高く、次第に贖罪意識は浸透していった。

■逆コース

ところが、昭和23年に入るとCIEは方針をジワリと転換させた。2つの懸念が出てきたからだ。1つは広島、長崎への原爆投下への憎悪。もう1つは、東條英機が東京裁判で主張した「自衛戦争論」だった。この2つに共感が広がると日本人の怒りは再び米国に向きかねない。

こう考えたCIEは「侵略戦争を遂行した軍国主義の指導者層」と「戦争に巻き込まれた一般国民」という構図を作り出し、批判をかわすようになった。宣伝工作や検閲も日本政府に代行させるようになった。

文芸評論家の江藤淳が『閉された言語空間』でGHQの言論統制を暴いたのは戦後30年以上たった昭和50年代後半。ジャーナリストの櫻井よしこが『真相箱の呪縛を解く』でさらに詳しく告発したのは21世紀に入ってからだ。WGIPは戦後70年を経た今もなお日本人の歴史観を束縛し、精神を蝕んでいる。

■沖縄の公職追放

GHQ司令長官マッカーサーは、日本で行った「公職追放」は沖縄では実施しなかった。ところが後でわかったことだが、実は沖縄でも「公職追放」の影響を受けていたが、次の理由で「公職追放」の実施を免れた。

マッカーサーは沖縄を永久占領し、米国の領土にする予定であった。

マッカーサーは沖縄を永久占領するため、これまで米軍統治下にのみ流通していたB軍票を米国本土と同じドルに切り替えた。

■「コーンパイプの煙幕」が半世紀後の中学生の精神に食い込んでいった。

マッカ―サのコーンパイプの催眠効果は沖縄の中学生に持続していた。

「コーンパイプの魔のけむり」が、ボディブローのように効いててきた時--アメリカという名の巨大な生き物が、日本の精神文化の隅々にまで浸透し、この島国の社会全体を被いつくしてしまった時でもあったのだ。

⇒最初にクリックお願いします

⇒最初にクリックお願いします