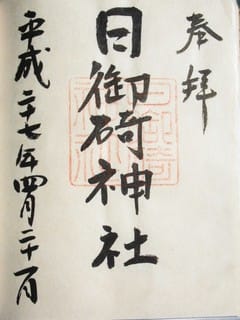

島根半島の西端、出雲市大社町日御碕に鎮座される「式内社:日御碕神社」。「下の宮(日沉宮)」に『天照大御神』。「上の宮(神の宮)」に『神素盞嗚尊』を祀ります。

旧社格は国幣小社。延喜式に「御崎社」、出雲国風土記に「美佐伎社」と記される古社。通称「みさきさん」と親しまれ、また出雲大社の「祖神(おやがみ)様」として崇敬を集めます。

鳥居を潜りほんの少し歩いて参道正面、常緑の松を背景に朱塗りの楼門。

こちは2015年の参拝時のものですが、丁度そのときに回廊が工事中で、些か無粋な感じは否めません。

楼門の内側より神域を守護される、木製の神殿狛犬さん一対。足場の加減で正面からの画像のみ。

楼門蟇股には松竹梅や花鳥図の彫刻が施されており、見応え充分なのですが、私の一押しはこの「竹」。右隅に筍を見つけた時は思わず二度見して、速攻でご亭主殿を呼んで、二人で大笑い(笑)こういう遊び心、本当に好きです。

楼門を潜った先、正面に下の宮と呼ばれる「日沉宮(ひしずみのみや)」の拝殿。 御由緒に「下の本社:日沈の宮」は天暦2年(948)、村上天皇の勅命により祀られた。」

拝殿貫の彫刻、阿吽の獅子はなんともユーモラスで・・・。 おそらく体全体に刻まれている渦巻紋と、彩色された色合いと、体に反して小さ過ぎる顔の所為。

「上の宮」から拝観させて頂いた「日沈の宮」の拝殿・本殿。このように拝殿と本殿が続く姿を権現造りと言い、静岡県の「久能山東照宮」が発祥とされます。出雲観光協会公式HPには

【現在の建物は江戸幕府3代将軍『徳川家光』の命により、松江藩主『京極忠高』が、寛永11年(1634)に着手し、1644年に『松平直政』が完成させました。丹塗(にぬ)りされた社殿は桃山時代の面影を伝えています】

「下の社」「日沈の宮」・・・どちらも同じですが、私は「日沈の宮」という言葉に心惹かれます。【伊勢大神宮は日の本の昼の守り、出雲の日御碕清江の浜に日沈宮を建て日の本の夜を守らん】

神代以来、現在地に程近い清江の浜の「経島」に奉祭され、鎮座されていた「日沈の宮」。 かって神が鎮まっておられた経島は今も神域として立ち入りが禁じられ、宮司だけが年に一度の上陸を許されるのです。

今はウミネコの聖地となった「経島」。約一千年前の村上天皇の天暦二年に、勅命によって現社地の朱塗りの美しい本殿へと遷座された『天照大御神』。ご本殿の壮麗な佇まいは、高天原の主神にふさわしい美しさ。

境内に戻って、「日沈の宮」拝殿の右。白砂の中に建立されているのは「昭和天皇御製の碑」。 傍らには説明版があり、碑が建立されている場所まで行けるようです。

昭和57年の「くにびき国体」に行幸のみぎり、日御碕神社にご親拝された際に賜った御歌。

【 秋の果の 碕の浜のみやしろに をろがみ祈る 世のたひらぎを 】

国家と民の安寧を願い、真摯に祈り続けられた昭和天皇のお姿。今更に偲ばれてなりません。

参拝日:2011年5月17日&2015年4月21日