2日(金)。昨日の朝日朝刊「死亡欄」にヘレン・レディさんの死去記事が載っていました

「オースラリア出身の歌手。9月29日、ロサンゼルスで死去(享年78歳)。親族が発表した。豪メディアによると近年は認知症と診断され、第一線を退いていた 渡米後の1972年に発売されたシングル曲『アイ・アム・ウーマン(私は女)』は、女性の地位向上運動の賛歌として親しまれ、全米ヒットチャートの1位に

渡米後の1972年に発売されたシングル曲『アイ・アム・ウーマン(私は女)』は、女性の地位向上運動の賛歌として親しまれ、全米ヒットチャートの1位に 73年3月に同曲でグラミー賞を豪州人で初めて受賞。伝記映画が今年、米豪などで公開された

73年3月に同曲でグラミー賞を豪州人で初めて受賞。伝記映画が今年、米豪などで公開された 」

」

いま 手許に1枚のLPレコードがあります

アルバム・タイトルは「Helen Reddy I Am Woman」です

今からン十年前の70年代のことです 新聞関係団体の事務局(社団法人)に入職して3年が経とうとしていた時のことでした

新聞関係団体の事務局(社団法人)に入職して3年が経とうとしていた時のことでした 当時、日本とアメリカの新聞記者の間で、お互いの国をよく理解したうえで報道しようという機運が盛り上がり、「日米記者交換計画」というプロジェクトが進められていました

当時、日本とアメリカの新聞記者の間で、お互いの国をよく理解したうえで報道しようという機運が盛り上がり、「日米記者交換計画」というプロジェクトが進められていました その年はアメリカの記者団を受け入れる順番の年で、全米から主に地方紙の記者 十数人が来日して、2週間の日程で 日本の文化人の講演を聞いたり、広島原爆記念館や大相撲大阪場所の見学など全国各地を訪問しました

その年はアメリカの記者団を受け入れる順番の年で、全米から主に地方紙の記者 十数人が来日して、2週間の日程で 日本の文化人の講演を聞いたり、広島原爆記念館や大相撲大阪場所の見学など全国各地を訪問しました その時、私がそのプロジェクトの担当者になったため、来日記者団のスケジュール表の作成から、講師(司馬遼太郎氏 等)との折衝、同時通訳の手配、訪問先との折衝、全国各地への訪問旅行の同行に至るまで、2週間にわたり記者団に付きっ切りで行動を共にしていました

その時、私がそのプロジェクトの担当者になったため、来日記者団のスケジュール表の作成から、講師(司馬遼太郎氏 等)との折衝、同時通訳の手配、訪問先との折衝、全国各地への訪問旅行の同行に至るまで、2週間にわたり記者団に付きっ切りで行動を共にしていました 国内旅行には外務省の外郭団体の職員も一緒に同行しました

国内旅行には外務省の外郭団体の職員も一緒に同行しました 2週間のスケジュールが無事に終わり 銀座の某レストランで歓送会が開かれたのですが、お開きの直前に、視察団が「お世話になったお礼に」と、「Helen Reddy I Am Woman」と「Let me be there Olivia Newton=John」の2枚のLPレコードをサプライズ・プレゼントしてくれたのです

2週間のスケジュールが無事に終わり 銀座の某レストランで歓送会が開かれたのですが、お開きの直前に、視察団が「お世話になったお礼に」と、「Helen Reddy I Am Woman」と「Let me be there Olivia Newton=John」の2枚のLPレコードをサプライズ・プレゼントしてくれたのです 当時から私はクラシック音楽一辺倒だったので、ポピュラー音楽は門外漢だったのですが、この時は 自分の努力が報われたと思い、あまりの嬉しさに涙が出るほど感動しました

当時から私はクラシック音楽一辺倒だったので、ポピュラー音楽は門外漢だったのですが、この時は 自分の努力が報われたと思い、あまりの嬉しさに涙が出るほど感動しました ヘレン・レディとオリヴィア・ニュートン=ジョンの名前に接すると、あの時の記者たちの嬉しそうな顔を思い浮かべます

ヘレン・レディとオリヴィア・ニュートン=ジョンの名前に接すると、あの時の記者たちの嬉しそうな顔を思い浮かべます ヘレン・レディさんのご冥福をお祈りします

ヘレン・レディさんのご冥福をお祈りします

ということで、わが家に来てから今日で2192日目を迎え、自民党の杉田水脈衆院議員が9月25日に党本部であった会議に出席した際に、女性への性犯罪に絡んで「女性はいくらでもウソをつける」と発言したと出席者が証言していた問題について、杉田氏は1日、自身のブログで「ご指摘の発言があったことを確認した」と認め、「女性を蔑視する意図はまったくございません」と釈明した というニュースを読んで感想を述べるモコタロです

自分が平気でウソをつくからと言って 女性全般に拡大解釈するのはトランプ流だ

昨日の夕食は「牛タン塩焼き&ハラミ焼肉」と「生野菜と卵(ぬか漬け)のサラダ」にしました あとは娘が漬けた「キュウリとオクラの ぬか漬け」です

あとは娘が漬けた「キュウリとオクラの ぬか漬け」です 肉料理にはワインですね

肉料理にはワインですね

昨日、池袋の新文芸坐でジャック・ドゥミ監督「ロシュフォールの恋人たち」と「ロバと王女」の2本立てを観ました

「ロシュフォールの恋人たち」は、ジャック・ドゥミ監督による1967年製作フランス映画(127分)です

フランス西南部の海辺の街ロシュフォールは年に一度の祭を2日後に控えて賑わっていた 街には音楽家を志すソランジュ(フランソワーズ・ドルレアック)とバレリーナを志すデルフィーヌ(カトリーヌ・ドヌーブ)という双子姉妹が住んでいた

街には音楽家を志すソランジュ(フランソワーズ・ドルレアック)とバレリーナを志すデルフィーヌ(カトリーヌ・ドヌーブ)という双子姉妹が住んでいた 二人はこの街を出てパリで花を咲かせたいと思っていた。それと同時に運命の恋人の出現を待っていた

二人はこの街を出てパリで花を咲かせたいと思っていた。それと同時に運命の恋人の出現を待っていた 姉妹の母親イヴォンヌ(ダニエル・ダニュー)はカフェの女主人で、店は常連客で賑わっていた

姉妹の母親イヴォンヌ(ダニエル・ダニュー)はカフェの女主人で、店は常連客で賑わっていた 客の中には、今回の祭でオートバイの曲乗りを見せるエチエンヌ(ジョージ・チャキリス)とビル(グローバー・デール)の二人組や、理想の女性を求め、その女性の人物画(デルフィーヌの顔)を描いている水兵のマクサンス(ジャック・ペラン)がいた

客の中には、今回の祭でオートバイの曲乗りを見せるエチエンヌ(ジョージ・チャキリス)とビル(グローバー・デール)の二人組や、理想の女性を求め、その女性の人物画(デルフィーヌの顔)を描いている水兵のマクサンス(ジャック・ペラン)がいた 祭の日がやってきた。エチエンヌとビルにショーの出演を頼まれたソランジュとデルフィーヌ姉妹も舞台に立ち、歌と踊りを披露した

祭の日がやってきた。エチエンヌとビルにショーの出演を頼まれたソランジュとデルフィーヌ姉妹も舞台に立ち、歌と踊りを披露した 二人組に「自分たちと一緒にパリに行って大芸術家になろう」と誘われた姉妹は彼らに着いていくことに決める

二人組に「自分たちと一緒にパリに行って大芸術家になろう」と誘われた姉妹は彼らに着いていくことに決める しかし、ソランジュは以前、通りで出会った魅力的なアンディ(ジーン・ケリー)とパリへの出発直前に再会する

しかし、ソランジュは以前、通りで出会った魅力的なアンディ(ジーン・ケリー)とパリへの出発直前に再会する イヴォンヌも十年前に些細なことで別れてしまった恋人で、今は楽器店を経営するダム(ミシェル・ピコリ)と再会する

イヴォンヌも十年前に些細なことで別れてしまった恋人で、今は楽器店を経営するダム(ミシェル・ピコリ)と再会する デルフィーヌは幸福そうなソランジュたちと別れ、男性二人組と一緒にトラックに乗りパリを目指して出発するが、途中でヒッチハイクをするマクサンスを拾い、パリを目指す

デルフィーヌは幸福そうなソランジュたちと別れ、男性二人組と一緒にトラックに乗りパリを目指して出発するが、途中でヒッチハイクをするマクサンスを拾い、パリを目指す

映画を観るまで、ミュージカルだとは思いませんでした 私はちっとも知らなかったのですが、双子の姉ソランジュを演じたフランソワーズ・ドルレアックはカトリーヌ・ドヌーブの実姉だそうです。どうりでよく似ていると思いました

私はちっとも知らなかったのですが、双子の姉ソランジュを演じたフランソワーズ・ドルレアックはカトリーヌ・ドヌーブの実姉だそうです。どうりでよく似ていると思いました この映画はミュージカルなので、双子の姉妹をはじめ、登場人物が歌い踊るのが最大の魅力です

この映画はミュージカルなので、双子の姉妹をはじめ、登場人物が歌い踊るのが最大の魅力です これらはすべてミシェル・ルグランによる音楽です

これらはすべてミシェル・ルグランによる音楽です しかし残念ながら、イヴォンヌ役のダニエル・ダニュー以外はプロの歌手による吹き替えです

しかし残念ながら、イヴォンヌ役のダニエル・ダニュー以外はプロの歌手による吹き替えです それにしてもフランス語は美しい

それにしてもフランス語は美しい 音楽と言えば、ソランジュが作曲して即興で演奏するピアノ協奏曲は見事な作品ですが、これもミシェル・ルグランによる音楽です

音楽と言えば、ソランジュが作曲して即興で演奏するピアノ協奏曲は見事な作品ですが、これもミシェル・ルグランによる音楽です 彼はジャズなどポピュラーな音楽だけでなくクラシックの素養もあるので、聴きごたえがあります

彼はジャズなどポピュラーな音楽だけでなくクラシックの素養もあるので、聴きごたえがあります

どうでもいいことですが、ソランジュというのは、ショパンのパートナー、ジョルジュ・サンドの娘と同じ名前ですね

台詞で面白かったのは、水兵のマクサンスがイヴォンヌの店にやってきて、「何とナントに行くことになったんだよ」とシャレを言って二人して大笑いするシーンです もちろんこの部分はフランス語のジョークを言って笑っているわけですが、フランス語でナント言っているのか分かりませんが、よく日本語のジョークを合わせて翻訳したものだと感心しました

もちろんこの部分はフランス語のジョークを言って笑っているわけですが、フランス語でナント言っているのか分かりませんが、よく日本語のジョークを合わせて翻訳したものだと感心しました

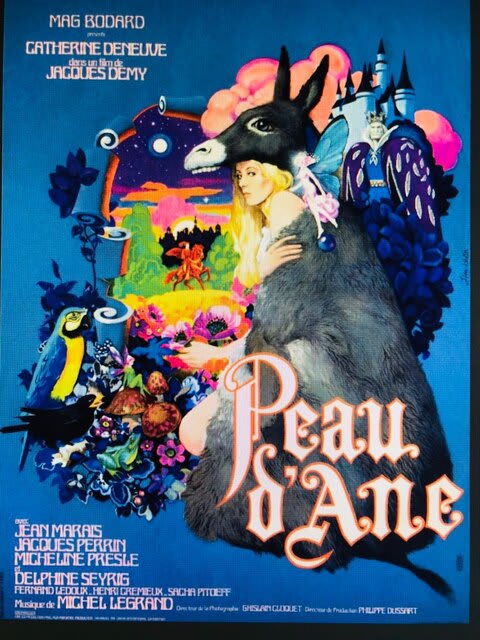

「ロバと王女」は、ジャック・ドゥミ監督による1970年製作フランス映画(89分)です

病床の王妃は夫である王(ジャン・マレー)に、再婚するなら自分より美しい女性を選ぶように言い残してこの世を去った 世継ぎを望む王が求婚したのは、何と実の娘である王女(カトリーヌ・ドヌーブ)だった。困った王女はリラの妖精(デルフィーヌ・セイリグ)に相談し、結婚の条件として様々な無理難題を王に突きつける

世継ぎを望む王が求婚したのは、何と実の娘である王女(カトリーヌ・ドヌーブ)だった。困った王女はリラの妖精(デルフィーヌ・セイリグ)に相談し、結婚の条件として様々な無理難題を王に突きつける しかし、王は王女の要求通りに空の色、月の色、太陽の色のドレスを次々と婚礼の贈り物として与え、ついには王国の富の根源である宝石のフンをするロバを殺してその皮までをも王女に贈る

しかし、王は王女の要求通りに空の色、月の色、太陽の色のドレスを次々と婚礼の贈り物として与え、ついには王国の富の根源である宝石のフンをするロバを殺してその皮までをも王女に贈る 王女はロバの皮を身にまとって王国を脱出する。王女はある国で森の小屋の下女として雇われる

王女はロバの皮を身にまとって王国を脱出する。王女はある国で森の小屋の下女として雇われる その国の王子(ジャック・ペラン)が森小屋にいる王女を目にして恋に落ちる

その国の王子(ジャック・ペラン)が森小屋にいる王女を目にして恋に落ちる 恋の病で病床にある王子は、彼女にケーキを作ってくれるよう家来を通じて頼む

恋の病で病床にある王子は、彼女にケーキを作ってくれるよう家来を通じて頼む 王女はケーキの中に自分の指輪を入れて焼き、家来に持たせる。ケーキを食べた王子は指輪を発見し恋心が通じたと知る

王女はケーキの中に自分の指輪を入れて焼き、家来に持たせる。ケーキを食べた王子は指輪を発見し恋心が通じたと知る そして、その指環がぴったり合う女性と結婚すると宣言する

そして、その指環がぴったり合う女性と結婚すると宣言する 王国中の未婚の女性が集められ、一人一人試していったが誰も指輪が合う者がいなかった。しかし、最後に「ロバの皮」が指にはめるとピッタリと合い、王女の身分も明らかになる

王国中の未婚の女性が集められ、一人一人試していったが誰も指輪が合う者がいなかった。しかし、最後に「ロバの皮」が指にはめるとピッタリと合い、王女の身分も明らかになる 王子と王女はリラの妖精と王女の父である王も駆けつけ、自分たちも結婚を宣言する

王子と王女はリラの妖精と王女の父である王も駆けつけ、自分たちも結婚を宣言する

この映画はシャルル・ペローの童話「ロバの皮」をジャック・ドゥミ監督が実写映画化したミュージカル映画です

指輪をガラスの靴に変えれば「シンデレラ」です

この作品もミシェル・ルグランによる音楽が全編を通じて流れます 一番印象的なのは冒頭とラストに流れる「パッサカリアとフーガ」風の音楽ですが、これもバッハではなくミシェル・ルグランの作曲によるものでしょう

一番印象的なのは冒頭とラストに流れる「パッサカリアとフーガ」風の音楽ですが、これもバッハではなくミシェル・ルグランの作曲によるものでしょう

アッと驚いたのは、王とリラの妖精のカップルが登場するラスト・シーンです 何とヘリコプターに乗って空からやってくるのです

何とヘリコプターに乗って空からやってくるのです この映画、いったいいつの時代の設定だい

この映画、いったいいつの時代の設定だい とツッコミを入れたくなりました

とツッコミを入れたくなりました